一种极端干旱风沙区油莎豆种植方法

1.本发明属于经济作物栽培技术领域,尤其涉及一种极端干旱风沙区油莎豆种植方法。

背景技术:

2.油莎豆(cyperus esculentus l.),属莎草科莎草属多年生草本植物,主要收获物为地下核状块茎。油莎豆的地下茎顶端膨大为椭圆块茎,形如大粒花生仁,每蔸结果数在100~300粒之间,每蔸鲜果重0.1~0.4斤,春播亩产干果1000公斤,夏播也可达750公斤,可生食、炒食,可榨优质保健食用油200~300公斤,产饼粕400~700公斤,饼粕可提取淀粉、加工食品、是熬糖、做酒和饲料。油莎豆地上长草,高可达100~120厘米,须根系,分蘖力强,呈株丛生长,叶片扁而厚,细长呈剑状。油莎豆茎叶营养丰富,也是优良的饲料。鲜草可直接供食草动物食用,如牛、羊、马、兔、鹅等;干草磨成粉后可作为饲料的辅助配方,丰富饲料营养成分。

3.油莎豆耐旱和耐贫瘠,特别适合在沙质土壤上生长,其根系发达,在沙土中种植很快可以覆盖沙质土地,具有天然防风固沙的作用。然而,在极端干旱风沙区,风蚀沙漠化土地土壤贫瘠、气候干旱、风沙危害严重,油莎豆刈割后容易产生就地起沙的危害,且在常规收获期采收油莎豆地上茎秆作为饲草往往也存在利用率低和牲畜适口性差等问题。目前并没有新的油莎豆种植方法可同时兼顾极端干旱风沙区生态和经济效益的发展。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明的目的在于提供一种极端干旱风沙区油莎豆种植方法,从刈割时期和留茬高度的角度出发,可同时兼顾极端干旱风沙区生态和经济效益的发展。

5.为了实现上述发明目的,本发明提供了以下技术方案:

6.本发明提供了一种极端干旱风沙区油莎豆种植方法,所述种植方法包括:油莎豆种植后80~90天进行刈割,留茬10cm以上。

7.优选的,所述极端干旱风沙区包括绿洲边缘沙地和新开垦的沙地。

8.优选的,所述种植方法还包括:施基肥、旋耕整地、选种、催芽、播种、苗期管理、布设滴灌带、灌溉、追肥。

9.优选的,每亩施基肥1~2吨,将基肥翻耕入土,翻耕深度20~30cm。

10.优选的,所述催芽方法包括:42~48℃的水浸种1~2天,每天换水1~2次,浸好的种子放在沙床上,覆膜2~3天。

11.优选的,4月中下旬播种,播种量为10~14kg/亩,播种深度为4.5~5.0cm,行距为25~35cm。

12.优选的,播种后喷施全降解液态地膜2.5~3kg/亩。

13.优选的,播种后7~10天,补种、补苗,定苗密度6000~8000株/亩。

14.优选的,每次灌水15~20m3/亩,滴灌总量为每亩320~380m3。

15.优选的,所述追肥为油莎豆生长前期追肥1次,追氮肥18~22kg/亩,尿素28~32kg/亩;生长中期追肥2次,共追硫酸钾复合肥18~22kg/亩;生长旺期追肥2次,共追黄腐酸钾6~8kg/亩;生长后期追肥1次,追磷酸二氢钾8~12kg/亩。

16.本发明的有益效果:

17.本发明提供的种植方法在油莎豆生长期收获地上茎秆作物饲草的同时,还能避免刈割后产生的就地起沙的危害,能同时兼顾生态效益,促进当地生态和经济可持续发展,对缓解极端干旱风沙区粮草争地、粮油争地矛盾具有重要作用。

18.本发明提供的种植方法能显著提高油莎豆鲜重、干重(干草重、根系干重、块茎干重)以及百粒重,解决了现有只在收获期采收油莎豆地上茎秆作为饲草利用率低和牲畜适口性差问题,有利于经济效益的提高。

具体实施方式

19.本发明提供了一种极端干旱风沙区油莎豆种植方法,所述种植方法包括:油莎豆种植后80~90天进行刈割,留茬10cm以上。

20.本发明以极端干旱风沙区能够实施滴灌的地区为种植地块。本发明所述极端干旱风沙区,以干旱指数p/etp来确定干旱区,p为年降水量,mm;etp为由彭曼方法计算得到的年蒸腾量,mm;p/etp《0.03的地区为极端干旱区,0.03≤p/etp《0.20为干旱区,0.20≤p/etp《0.50为半干旱区。

21.本发明所述极端干旱风沙区优选包括绿洲边缘沙地和新开垦的沙地。

22.本发明所述极端干旱风沙区油莎豆种植方法还包括油莎豆种植过程中所采取的配套技术措施:施基肥、旋耕整地、选种、催芽、播种、苗期管理、布设滴灌带、灌溉、追肥。

23.本发明播种前进行处理,包括:施基肥、旋耕整地、选种、催芽。

24.本发明每亩施基肥1~2吨,将基肥翻耕入土,翻耕深度20~30cm,每亩基肥施加量优选为1.5~1.6吨,翻耕深度优选为23~26cm。作为一种可选的实施方式,本发明所述基肥为农家肥。本发明优选在施基肥后、播种前进行2次所述旋耕整地,油莎豆是须根系作物,所述旋耕有利于根系生长以及地下块茎的快速形成发育。

25.本发明选取上年收获的新种子,精选果大、饱满、无虫无损的种子进行催芽,所述催芽方法包括:42~48℃的水浸种1~2天,每天换水1~2次,浸好的种子放在沙床上,盖一层塑料薄膜2~3天。所述水温优选为44~45℃。

26.本发明在4月中下旬进行播种,播种量为10~14kg/亩,播种深度为4.5~5.0cm,行距为25~35cm。本发明所述播种时间优选为4月15日~4月25日,所述播种量优选为12kg/亩,所述行距优选为30cm。本发明对所述播种的方法没有特殊限定,优选采用机器条带状播种,所述播种行距30cm可以提高植物自身阻挡风沙吹蚀能力,有利于根系分蘖;另外在前期油莎豆田间试验30cm行距处理下,油莎豆株高、饲草产量、块茎产量、根系生物量均达到最大。

27.本发明优选为采用播种覆膜一体化机械作业,机械作业喷施全降解液态地膜2.5~3kg/亩,优选为2.7~2.9kg/亩。液态地膜有强效的粘附能力,可将土粒联结成团聚体,形成一层“地表结皮”,有效抑制地表风蚀发生。

28.油莎豆在播种一周后出苗,在播种后7~10天,进行补种、补苗,保证苗密度6000~

8000株/亩,优选为6900~7200株/亩。

29.本发明在播种后铺设滴灌带,作为一种可选的实施方式,本发明所述铺设滴灌带采用2行1条滴灌带的铺设模式,毛管间距离90cm,滴头流量为1.8~2.6l/h。本发明每次灌水15~20m3/亩,滴灌总量为每亩320~380m3,所述滴灌总量优选为每亩345~350m3。本发明滴灌频次根据天气情况适时滴水。

30.本发明在油莎豆生长不同时期根据营养需求进行追肥,油莎豆生长前期,以营养生长和分蘖为主,需要较多的氮素营养,应以施氮肥为主;在生长中后期,油莎豆是结果和果实膨大的重要时期,对磷、钾肥需要量较大。本发明进行6次追肥:油莎豆生长前期追肥1次,追氮肥18~22kg/亩,尿素28~32kg/亩;生长中期追肥2次,共追硫酸钾复合肥18~22kg/亩;生长旺期追肥2次,共追黄腐酸钾6~8kg/亩;生长后期追肥1次,追磷酸二氢钾8~12kg/亩。本发明所述6次追肥时均随水施用。

31.本发明在油莎豆生长过程中,优选还需要定期除草等常规田间管理。

32.下面结合实施例对本发明提供的技术方案进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。

33.在本发明实施例中,以新疆和田市吉亚乡团结新村为试验地,该地区地处塔克拉玛干沙漠南缘,年平均温度为13.1℃,全年干旱少雨,平均相对湿度41%,年日照时数2662h,年均降水量30mm,年均蒸发量2600mm,干旱指数p/etp=0.013,属于极端干旱区。该地区年均风沙日数200d以上,年均浮尘天气达263天,沙尘暴频次10.3~34.9d,风沙活动频繁。

34.实施例1

35.一种极端干旱风沙区油莎豆种植方法,包括以下步骤:

36.(s11)选地:以新疆和田市吉亚乡团结新村为试验地,选择能够实施滴灌的地区为种植地块。

37.(s12)施足基肥:每亩施基肥1.5吨,基肥为农家肥,将基肥翻耕入土。

38.(s13)旋耕整地:施基肥后旋耕整地,播种前进行2次旋耕,旋耕深度为26cm。

39.(s14)选种:选取上年收获的新种子,精选果大、饱满、无虫无损的种子。

40.(s15)催芽:用45℃的温水浸种2天,每天换水2次,把浸好的种子放在沙床上,上面盖一层塑料薄膜3天。

41.(s21)播种:当年的4月15至4月25日采用机器条带状播种,播种量(以干种计算)为12kg/亩,播种深度为4~5cm,行距为30cm。

42.(s22)覆膜:机械作业喷施全降解液态地膜2.5~3kg/亩。

43.(s3)苗期管理:播种一周后出苗,播种10天后,补种、补苗,保证苗密度约为7000株/亩。

44.(s4)灌溉:播种后铺设滴灌带并覆膜,采用2行1条滴灌带的铺设模式,毛管间距离90cm,滴头流量为1.8~2.6l/h。播后滴足墒水,之后滴灌频次根据天气情况适时滴水,每次灌水15~20m3/亩,滴灌总量为每亩320~380m3。

45.(s5)分次追肥:生长前期追肥1次,追氮肥20kg/亩,尿素30kg/亩;生长中期追肥2次,共追硫酸钾复合肥20kg/亩;生长旺期追肥2次,共追黄腐酸钾7kg/亩;生长后期追肥1次,追磷酸二氢钾10kg/亩。6次追肥时均随水施用。

46.(s6)刈割:油莎豆种植后85d进行刈割,刈割部位为地表10cm以上茎秆。

47.油莎豆生长过程中,进行定期除草等常规田间管理。

48.实施例2

49.本实施例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后80d进行刈割,刈割部位为地表10cm以上茎秆。

50.实施例3

51.本实施例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后90d进行刈割,刈割部位为地表10cm以上茎秆。

52.对比例1

53.本对比例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后55d进行刈割,刈割部位为地表10cm以上茎秆。

54.对比例2

55.本对比例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后70d进行刈割,刈割部位为地表10cm以上茎秆。

56.对比例3

57.本对比例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后120d进行刈割,刈割部位为地表10cm以上茎秆。

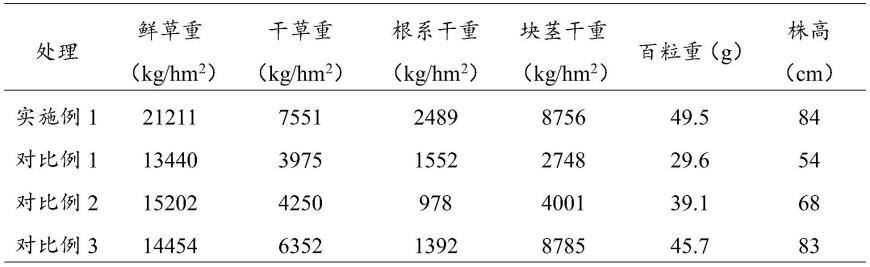

58.分别进行实施例1和对比例1~3的油莎豆刈割,收获后对实验结果进行统计,具体结果如表1所示:

59.表1实施例1和对比例1-3对油莎豆生长及产量的影响

[0060][0061]

由表1可知,实施例1收获油莎豆后鲜草重、干草重、根系干重、块茎干重、百粒重以及株高均达到最大,所得油莎豆鲜重、干重(干草重、根系干重、块茎干重)以及百粒重均显著高于对比例1~3。

[0062]

对比例4

[0063]

本对比例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后85d进行刈割,刈割部位为地表以上全部茎秆(刈割高度0cm)。

[0064]

对比例5

[0065]

本对比例与实施例1的区别仅在于:油莎豆种植后85d进行刈割,刈割部位为地表5cm以上茎秆(刈割高度5cm)。

[0066]

测试田间喷施液态地膜的油莎豆刈割后留茬高度对近地表风沙活动的影响,测试时间选择刈割后风沙天气观测24h。在行间距中间布设方口集沙仪,集沙仪高度为21cm,集沙仪进沙口规格为1

×

1cm。

[0067]

在风沙天气下观测24h后实施例1和对比例4~5收集的不同高度集沙仪输沙通量数据,具体结果如表2所示:

[0068]

表2刈割后留茬高度对地表风沙通量的影响

[0069][0070][0071]

由表2可知,实施例1刈割留茬10cm高度,在风沙天气下观测24h后,近地表输沙通量只集中在3cm高度,且仅有8.57g,较对比例4~5而言有效抑制了就地起沙的危害。

[0072]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1