一种斜屋面覆土建筑的浇灌系统的制作方法

1.本发明涉及建筑物的运维管理技术领域,尤其涉及一种斜屋面覆土建筑的浇灌系统,应用于建筑全生命周期运维的相关工作中。

背景技术:

2.出于对绿色建筑发展的需求增加,“近零碳建筑”、“超低碳建筑”等概念愈发盛行,屋面覆土建筑的需求越来越多,甚至还产生了在屋面上建造人工仿自然山林的建筑,因此,屋面覆土渗水排水和雨水收集、智能化管理等问题也愈发重要。

3.现有的屋面覆土建筑中,通常用底部设置地漏,上方使用喷嘴进行灌溉;斜屋面覆土建筑的施工通常在结构水平楼板之上再施工一道斜屋面板作为覆土持力层,故斜屋面板与结构水平楼板之间存在空腔。上述结构中存在如下缺点:1、斜屋面板与结构水平楼板之间的空腔通常被用于铺设雨水落水管,空间利用率较低;2、对上层覆土进行浇灌时,多余水体直接流进建筑排水系统,存在水资源的浪费。在建筑用地面积较大的仿自然山林项目中,空腔空间利用率低和水资源浪费则更为突出。

4.因此,如何提供一种能够减少碳排放、提高建筑空间利用率、实现智慧管理的斜屋面覆土建筑的浇灌系统是本领域技术人员亟待解决的一个技术问题。

技术实现要素:

5.本发明提供一种斜屋面覆土建筑的浇灌系统,以解决上述技术问题。

6.为解决上述技术问题,本发明提供一种斜屋面覆土建筑的浇灌系统,包括自沉淀过滤毛细地漏、储水箱、供水系统、监测系统、控制系统以及管理平台,

7.斜屋面板上依次铺设有碎石垫层和覆土面,所述自沉淀过滤毛细地漏安装于所述斜屋面板的低处,用于收集斜屋面板上的水;

8.所述储水箱安装于所述斜屋面板与结构水平楼板之间的空腔内,采用排水管道连通所述自沉淀过滤毛细地漏和所述储水箱;

9.所述供水系统包括水泵和滴灌导管,所述滴灌导管埋设于所述覆土面内,所述水泵与所述储水箱连通,并通过供水管道与所述滴灌导管连通;

10.所述监测系统包括安装于所述覆土面、用于检测土体情况的第一监测模块和安装于所述储水箱上、用于检测水体情况的第二监测模块,所述第一监测模块和第二监测模块检测的数据传输至所述管理平台;

11.所述控制系统的输入端与所述管理平台信号连接,输出端与所述水泵以及所述储水箱信号连接。

12.较佳地,所述自沉淀过滤毛细地漏包括预埋件、盖体和导流板,

13.所述盖体覆盖于所述预埋件的上开口处;

14.所述预埋件的内腔的下部设有隔板,所述隔板将所述内腔的下部分隔为沉淀区和排水区;所述排水区的底部设有排水口;

15.所述导流板放置于所述内腔的上部,并与所述预埋件的侧壁之间形成导流口,所述导流口的位置与所述沉淀区对应;

16.所述排水区中还设有支承板、置棒筒和毛细引流棒,所述置棒筒倾斜架设于所述支承板上,并能够在所述支承板上旋转预设角度,所述置棒筒的低端设有存水弯;所述毛细引流棒插入所述置棒筒内,所述毛细引流棒的高端越过所述隔板伸向所述沉淀区;

17.在所述沉淀区的水位线高于所述毛细引流棒的端部时,所述毛细引流棒吸水并将水从高端引向低端,当所述存水弯中水的重量达到阈值时,所述置棒筒旋转一次后复位。

18.较佳地,所述斜屋面板上设有若干主挡土墙和次挡土墙,所述主挡土墙的位置与结构主梁的位置对应,所述主挡土墙围成的空间为一个覆土单元;所述次挡土墙设置于所述覆土单元内,将一个所述覆土单元分隔为6个或9个单体;每个所述覆土单元的低处均安装有所述自沉淀过滤毛细地漏;所述滴灌导管覆盖每个所述单体。

19.较佳地,所述次挡土墙的底部设有预留口,所述滴灌导管从所述预留口中穿过;所述预留口中填充有碎石。

20.较佳地,所述主挡土墙的底部设有流通口。

21.较佳地,一个所述覆土单元下方设置两个所述储水箱,两个所述储水箱之间设置所述水泵并作为检修通道;所述斜屋面板的高处设有可开启的顶盖,所述顶盖下方设有伸入所述空腔内的预留楼梯,所述预留楼梯的位置与所述检修通道对应。

22.较佳地,所述储水箱的底部垫有垫块;所述储水箱的底面倾斜设置;所述储水箱内设有内顶柱;所述储水箱的侧面上部分别设有收集口、溢流口和补水口,所述储水箱的侧面下部分别设有出水口、排污口和清淤口,所述收集口与所述排水管道连通,所述出水口与所述供水管道连通。

23.较佳地,所述储水箱内与所述出水口对应的位置处设有围挡。

24.较佳地,所述土体情况至少包括土壤的湿度和微量元素的数据;所述水体情况至少包括储水量和ph值的数据。

25.较佳地,所述管理平台包括信号连接的数据云平台和操作平台,所述操作平台至少包括显示界面和/或交互界面。

26.与现有技术相比,本发明提供的斜屋面覆土建筑的浇灌系统具有如下优点:

27.1、本发明合理科学的分配建筑空间并更加高效的使用自然资源,提高了建筑的智能化管理程度,实现了该类型建筑空间使用率的最大化,契合了绿色建筑中零碳、低碳的发展目标;

28.2、本发明利用碎石垫层对上方雨水或浇灌余水进行粗过滤,再利用自沉淀过滤毛细地漏进行二次过滤,并存入储水箱中待用,从而实现了水资源的通畅循环,同时解决了大面积斜屋面覆土植物浇灌的难题;

29.3、本发明在满足基本使用功能的前提下,还满足了过程中对系统进行维护的需求,维修人员可从斜屋面板的顶盖进入空腔内对各系统构件进行维护,也保证了该套系统持久有效的使用,有效节约了人力物力成本;

30.4、本发明提供了数据云平台和可视化界面,实现了屋面覆土建筑相关数据的可视化查看与科学管理,管理人员可通过管理平台快速定位到问题位置并整改;操作平台可实现人机交互,可根据现场数据情况,手动控制添加相关肥料或增减水箱内储水量,执行浇灌

指令等一系列操作。

附图说明

31.图1为本发明一具体实施方式中斜屋面覆土建筑的浇灌系统的立体结构示意图(一个覆土单元);

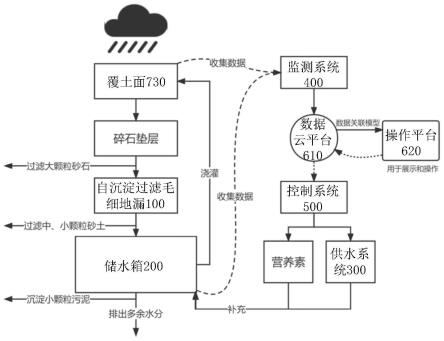

32.图2为本发明一具体实施方式中斜屋面覆土建筑的浇灌系统的运行流程图;

33.图3为本发明一具体实施方式中一个覆土单元内屋面层以上(除碎石垫层及覆土面)部分构造示意图;

34.图4为本发明一具体实施方式中一个覆土单元内屋面层以上(除碎石垫层及覆土面)部分俯视图;

35.图5为本发明一具体实施方式中自沉淀过滤毛细地漏的结构示意图;

36.图6为本发明一具体实施方式中盖体的结构示意图;

37.图7为本发明一具体实施方式中自沉淀过滤毛细地漏的透视图;

38.图8为本发明一具体实施方式中自沉淀过滤毛细地漏的平面示意图(毛细引流棒吸水状态);

39.图9为本发明一具体实施方式中自沉淀过滤毛细地漏的平面示意图(翻转排水状态);

40.图10为本发明一具体实施方式中储水箱的立体结构示意图;

41.图11为本发明一具体实施方式中储水箱的内部剖面图。

42.图中:001-斜屋面板、002-结构水平楼板、003-水位线、100-自沉淀过滤毛细地漏、101-排水管道、110-预埋件、111-隔板、112-排水口、113-支承板、114-置棒筒、115-毛细引流棒、116-存水弯、117-承台、118-凹槽、119-支撑块、120-盖体、121-上盖体、122-滤膜、123-下盖体、130-导流板、131-导流口、200-储水箱、210-垫块、220-收集口、230-溢流口、240-补水口、250-出水口、251-围挡、260-排污口、270-清淤口、300-供水系统、301-供水管道、310-水泵、320-滴灌导管、400-监测系统、410-第一监测模块、420-第二监测模块、500-控制系统、610-数据云平台、620-操作平台、710-主挡土墙、711-流通口、720-次挡土墙、721-预留口、730-覆土面、740-检修通道、741-预留楼梯。

具体实施方式

43.为了更详尽的表述上述发明的技术方案,以下列举出具体的实施例来证明技术效果;需要强调的是,这些实施例用于说明本发明而不限于限制本发明的范围。

44.本发明提供的斜屋面覆土建筑的浇灌系统,如图1和图2所示,包括自沉淀过滤毛细地漏100、储水箱200、供水系统300、监测系统400、控制系统500以及管理平台,可实现雨水及浇灌余水收集、过滤、储存、再次浇灌的循环过程。具体地:

45.斜屋面板001上依次铺设有碎石垫层(未图示)和覆土面730,所述覆土面730用于树木及草坪种植,形成较厚的覆土层,优先采用雨水灌溉,若雨水不足可通过供水系统300灌溉;碎石垫层用于对上方雨水或浇灌余水进行粗过滤。所述自沉淀过滤毛细地漏100安装于所述斜屋面板001的低处,用于收集斜屋面板001上的水。

46.所述储水箱200安装于所述斜屋面板001与结构水平楼板002之间的空腔内,通过

合理利用空腔内的空间,提高建筑空间使用率;采用排水管道101连通所述自沉淀过滤毛细地漏100和所述储水箱200,通过自沉淀过滤毛细地漏100对经过碎石垫层粗过滤后的水再次进行沉淀和过滤,确保流入储水箱200中的水能够满足后续使用要求。

47.所述供水系统300包括水泵310和滴灌导管320,所述滴灌导管320埋设于所述覆土面730内,所述水泵310与所述储水箱200连通,并通过供水管道301与所述滴灌导管320连通,即水泵310可从储水箱200抽取回流水再次浇灌植物,节约水资源。

48.所述监测系统400包括安装于所述覆土面730、用于检测土体情况的第一监测模块410和安装于所述储水箱200上、用于检测水体情况的第二监测模块420,所述第一监测模块410和第二监测模块420检测的数据传输至所述管理平台进行数据存储或数据处理,监测系统400能够对土体情况和水体情况进行监控,提高建筑的智能化管理程度。具体地,第一监测模块410和第二监测模块420可以采用对应功能的传感器。

49.所述控制系统500的输入端与所述管理平台信号连接,输出端与所述水泵310以及所述储水箱200信号连接,所述控制系统500可以根据监测系统400检测到的数据控制多个阀门开关,完成向储水箱200中加入营养素、开启关闭水泵310等操作。

50.本发明合理科学的分配建筑空间并更加高效的使用自然资源,提高了建筑的智能化管理程度,实现了该类型建筑空间使用率的最大化,契合了绿色建筑中零碳、低碳的发展目标;且利用碎石垫层对上方雨水或浇灌余水进行粗过滤,再利用自沉淀过滤毛细地漏100进行二次过滤,并存入储水箱200中待用,从而实现了水资源的通畅循环,同时解决了大面积斜屋面覆土植物浇灌的难题。

51.在一些实施例中,请重点参考图3和图4,所述斜屋面板001上设有若干主挡土墙710和次挡土墙720,所述主挡土墙710的位置与结构主梁的位置对应,所述主挡土墙710围成的空间为一个覆土单元,用于覆土单元的划分以及防止水土流失;所述次挡土墙720设置于所述覆土单元内,将一个所述覆土单元分隔为6个或9个单体,以“田”字形或“井”字形划分,用于防止覆土单元内的水土流失;每个所述覆土单元的低处均安装有所述自沉淀过滤毛细地漏100;所述滴灌导管320覆盖每个所述单体,确保水资源的回收效率以及浇灌能够覆盖所有植物。在一些实施例中,次挡土墙720的高度是主挡土墙710高度的1/3左右,而覆土面730的铺设高度略高于主挡土墙710,这样,既能起到防止水土流失的作用,又不会影响植物的生长。

52.在一些实施例中,请继续参考图3和图4,所述次挡土墙720的底部设有预留口721,所述滴灌导管320可以从所述预留口721中穿过,所述预留口721中还填充有碎石,各单体的水也能自由流通均匀分布,最终能够自然流下,在充分湿润土壤后进入最低一榀墙体处的自沉淀过滤毛细地漏100中;所述主挡土墙710的底部设有流通口711,若水量过多或排水不畅的情况下,也可通过流通口711自然流到下一覆土单元内。

53.在一些实施例中,请重点参考图5至图8,所述自沉淀过滤毛细地漏100包括预埋件110、盖体120和导流板130,其中:

54.所述盖体120覆盖于所述预埋件110的上开口处,本实施例中,盖体120可以直接放置于所述预埋件110的上开口处的凹槽118内,使盖体120的上表面与地面高度保持一致。如图6所示,所述盖体120从上至下依次包括上盖体121、滤膜122和下盖体123,滤膜122可拆换。在一些实施例中,所述上盖体121和下盖体123可以采用不锈钢材料制成,其中,上盖体

121的孔洞较为细密,用于阻挡植物枝叶等杂物,并对滤膜122进行保护;滤膜122可使水流缓慢通过,同时隔绝水流中带有的中颗粒砂土;下盖板123的孔洞较大,用于为滤膜122提供支撑。

55.所述预埋件110的内腔的下部设有隔板111,所述隔板111将所述内腔的下部分隔为沉淀区和排水区,所述沉淀区用于通过物理沉淀的方式进行沉淀,排水区则用于自由排水;所述排水区的底部设有排水口112,排水口112通过排水管道101与储水箱200连通。若降水量增大或滤膜122破损造成短时间内水流量提高,可经沉淀区收集后通过腔体的上部溢出,自由进入排水区,因此大流量也可通畅排水,与常规地漏相比,本技术沉淀区到排水口112有更大的落差,原有的沉淀物和短时间内水流量带来的新的大颗粒物都不易进入到排水区。因此,无论是水量较少还是较多的情况,都能减少进入排水口122的砂土,解决管道堵塞的问题。

56.所述导流板130放置于所述内腔的上部,例如,可以将导流板130放置在安装于预埋件110内壁上不同高度处的3个支撑块119上,实现导流板130的倾斜导流作用;导流板130与所述预埋件110的侧壁之间形成导流口131,所述导流口131的位置与所述沉淀区对应。也就是说,经所述盖体120过滤后的水经导流板130的导流作用,从导流口131落入沉淀区内进行沉淀。

57.所述排水区中还设有支承板113、置棒筒114和毛细引流棒115,所述置棒筒114倾斜架设于所述支承板113上,并能够在所述支承板113上旋转预设角度,所述置棒筒114的低端设有存水弯116;所述毛细引流棒115插入所述置棒筒114内,所述毛细引流棒115的高端越过所述隔板111伸向所述沉淀区。在所述沉淀区的水位线003高于所述毛细引流棒115的端部时,所述毛细引流棒115利用毛细作用吸取沉淀区的水并将水从低端水位线引向所述毛细引流棒115高端后,通过重力和所述毛细引流棒115的吸附作用,将水引向另一侧的低端存入存水弯116中,随着存水弯116中水量的增加,置棒筒114的重心逐渐向排水区移动,当所述存水弯116中水的重量达到阈值时,所述置棒筒114旋转一次,此时存水弯116中的水落入排水区,毛细引流棒115中的部分水也被甩出,由于重量的变化,置棒筒114及毛细引流棒115重新回到初始位置,完成复位,以此循环,从而在保证排水效率的同时,使尽可能少的砂土进入排水管道101及储水箱200内,避免由于砂土形成淤积造成堵塞。

58.在一些实施例中,请重点参考图7至图9,所述支承板113内设有让位槽,所述置棒筒114插入所述让位槽内,当然,让位槽不能影响置棒筒114的转动;所述让位槽的两侧分别设有承台117,所述置棒筒114的两侧分别设有与所述承台117相匹配的转轴,所述置棒筒114能够绕所述转轴相对于所述承台117旋转,从而完成置棒筒114的翻转。在一些实施例中,所述置棒筒114沿轴向设有三组所述转轴,可以根据毛细引流棒133的不同材质的设计或不同批次的工艺,找到最合适的重心位置进行转轴的选择和安装。

59.在一些实施例中,请重点参考图10和图11,并结合图1、图3和图4,出于日常使用和后期维护的需求,可以在一个所述覆土单元下方设置两个所述储水箱200,分别置于两侧,中部断开用作检修通道740及放置水泵310。各覆土单元的所述斜屋面板001的高处设有可开启的顶盖(未图示),所述顶盖下方设有伸入所述空腔内的预留楼梯741,所述预留楼梯741的位置与所述检修通道740对应。具体地,检修通道740应处于常年密封状态,需要检修时,可供检修人员进入空腔内作业;空腔内,储水箱200置于左右两侧,中部除放置水泵310

的位置外,还应留有足够的空间供两名检修人员同时作业,以提高检修效率。

60.在一些实施例中,请继续参考图10和图11,所述储水箱200的底部垫有垫块210,本实施例中的垫块210高450mm,一方面便于检查储水箱200底部情况,另一方面便于在底部开口排污。所述储水箱200的底面倾斜设置,可使水及其带有的颗粒物向其中一侧集中并沉淀。所述储水箱200内设有内顶柱(未图示),防止水压作用使箱体变形。另外,由于水体已过滤沉淀,再加上水泵310抽取的位置在储水箱200内设置了回弯,即便有少量杂质进入储水箱200内也不会被抽入到供水系统300中引起阻塞;若含有多余水资源,则通过预设路径经过沉淀过滤后再次流入储水箱200中,保障水资源的高效使用。

61.在一些实施例中,请继续参考图10和图11,所述储水箱200的侧面上部分别设有收集口220、溢流口230和补水口240,所述收集口220可根据实际情况将排水管道101与其中单个或两个储水箱200连接,当然,若仅与其中一个储水箱200连接时,两个储水箱200之间还需通过管道连接,以达到平衡大气压并提高储水箱200使用率的效果。溢流口230可以连通建筑排水系统,若蓄水过多可自动排出。补水口240可以在第二监测模块420监测到储水量不足,且第一监测模块410检测到植物需要灌溉时,向储水箱200中补入充足水量后再浇灌;若第一监测模块410检测到土体某项元素缺失时,亦可通过补水口240向储水箱200内直接添加植物所需各类营养素。

62.在一些实施例中,请继续参考图10和图11,所述储水箱200的侧面下部分别设有出水口250、排污口260和清淤口270,所述出水口250与所述供水管道301连通,且出水口250对应的位置处还设置有围挡251,可防止淤泥进入供水系统300;清淤口270(带橡皮塞)可供人员定期清理储水箱200内存在的污泥,并从排污口260流出。

63.在一些实施例中,所述土体情况至少包括土壤的湿度和微量元素的数据,例如,第一监测模块410可以根据预设时间动态收集上方土壤含水率、氮磷钾元素或其他自定义数据;所述水体情况至少包括储水量和ph值的数据,例如,第二监测模块420可以监测储水箱200内水位高度、水体ph值或其他自定义数据。上述数据可以连通无线发射模块,在该模块中集成后通过无线数据的方式发送至数据云平台610,经过数据云平台610处理后将数据传递至应用层的操作平台620,即可实现可视化查看。

64.在一些实施例中,控制系统500可以通过应用层操作平台620控制,以nb-iot传输方式实现物联管理,用于管理储水箱200和水泵310上的多个阀门开关,通过人工或程序设计远程发送指令执行储水箱200水位控制、植物营养元素添加、水泵310执行浇灌指令等操作。

65.在一些实施例中,所述管理平台包括信号连接的数据云平台610和操作平台620,所述操作平台620至少包括显示界面和/或交互界面。具体地,数据云平台610主要用于数据的传输、转发、收集、处理与管理,操作平台620包含本实施例中相关精度较高的建筑模型(例如bim模型)、相关可视化界面、控制系统500的物联管理界面,在开始使用前,需在建筑模型中输入点位信息并赋予编号,将其编号与监测系统400收集的数据一对一关联,当信息产生时先由数据云平台610处理成所需的数据形式再传输到操作平台620上,同时设置自动报警和动作的指令和阈值,接收到的数据超出阈值时系统即可自动报警,并根据设定动作执行相关指令,管理人员可通过平台可视化的优势快速定位到问题位置并整改;操作平台620可设置操作面板,根据现场数据情况,手动控制添加相关肥料或增减储水箱200内水量,

执行浇灌指令等一系列操作。

66.综上所述,本发明提供的斜屋面覆土建筑的浇灌系统,解决了斜屋面覆土建筑在实际使用过程和维护时可能发生的各类问题,可将雨水及浇灌余水有效收集适时再次使用;解决了水资源收集过程存在水体携带的土壤污泥进入系统中,可能导致供水系统300阻塞的情况;通过整体设计解决了原先空腔空间利用率低造成浪费的问题;通过水资源及土壤状态的动态监控实现了对其中相关元素进行人为干预调整,最终以智慧物联的形式将原先零散的单元统筹归纳到管理平台中,通过管理平台实现精细化、可视化管控;最终通过智能化设备监测与管理系统的运行,实现水资源的回收循环使用,达到了建设绿色建筑的最终目标。

67.显然,本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1