一种组合式柔性人工鱼礁

1.本实用新型涉及一种组合式柔性人工鱼礁,属于人工鱼礁技术领域。

背景技术:

2.当前,海洋牧场建设事业进入了新的发展时期。海洋牧场建设的生境构造阶段便是投放人工鱼礁。人工鱼礁是一种人为布置在海中的水下构造物,可对邻近理化环境、生物环境产生影响,起到保护和增殖鱼类产量,繁荣休闲渔业活动以及减小海岸侵蚀等作用。

3.现有的人工鱼礁多为单层结构,只能为某一深度范围的海洋生物提供栖息场所,结构单一,生态修复范围小。此外,现有的人工鱼礁的材质主要使用石料、废旧轮胎、混凝土构架、废旧船舶和车辆、钢材、贝壳等。这些材料建造的鱼礁或结构较复杂,或制备工艺要求较高,或成本较高,使用不方便,管理成本偏高。

4.针对上述问题,现在设计一种组合式柔性人工鱼礁,使用柔性材料制成,礁体轻质柔软,不易腐蚀,容易投放,不需要考虑海床条件,有效节省制作和维护成本,并能够分别为海洋底层、中上层的海洋生物提供繁殖、生长和栖息的场所,所涉及的水域范围大,有利于大范围的海洋生态修复。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种组合式柔性人工鱼礁,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

7.一种组合式柔性人工鱼礁,其特征在于,礁体为立方体结构,包括自下而上设置的下层人工海草床和上层柔性浮式鱼礁,所述下层人工海草床和上层柔性浮式鱼礁通过上锚绳相连;

8.所述下层人工海草床投放于海洋底部,由12片呈3

×

4矩阵排列的顶部系有浮漂的人工海草构成,人工海草下端通过重绳相连,节点处由下锚绳与锚相连沉于海底起固定作用;

9.所述上层柔性浮式鱼礁投放于海洋上层,每三片人工海草成一排,共三排平行排列,人工海草上端由串有浮漂的轻绳相连,下端由内部设有铅条的重绳相连。

10.上述技术方案中,所述人工海草由数根极细的塑料绳编制于一根主绳而成,为四股以上编捻绳索,细绳由pp塑料薄膜切割而成,从绳芯两边伸展出羽状的纤维,极大地增加了礁体与水流的接触面积,水流经过时使水流中携带的营养类物质、海洋生物附着到人工海草上。

11.上述技术方案中,所述的浮漂为塑料材质制成的泡沫浮球,或者用浮球代替。浮漂主要起到漂浮作用,通过它在水中的浮力作用,使人工海草床的人工海草保持竖立状态,使柔性浮式鱼礁浮在水体中上层。

12.上述技术方案中,所述的钢丝,为不锈钢材质的钢丝,采用结扎的方式连接组件。

13.上述技术方案中,所述人工海草主绳、重绳、锚绳的材质为防腐绳或棕绳,为两股以上编捻的绳索。绳索需要采用耐海水浸泡和腐蚀材质的绳索,同时具备抗拉伸、不易变形等特点。人工海草、轻绳、上锚绳、下锚绳、重绳两端呈“u”型,绳索之间于“u”型末端交叉相连,“u”型口处用钢丝结扎。

14.上述技术方案中,所述轻绳包括泡沫塑料和泡沫外的轻绳缠绕线,是将轻绳缠绕线围绕内部泡沫塑料编制而成。

15.上述技术方案中,所述重绳包括细铅条和细铅条外的重绳缠绕线,是将重绳缠绕线围绕内部细铅条编制而成。

16.上述技术方案中,所述的材料材质均为柔性材质,在水体内随水流方向漂浮摆动,对于水流中的营养类物质有扰动作用,便于鱼类觅食。

17.上述技术方案中,所述的上锚绳是辅助设施,其长度可根据水深调节,起到调节柔性浮式鱼礁在水中高度的作用。

18.上述技术方案中,所述的锚是辅助设施,其材质、规格、形状等均可因地制宜选取。

19.上述技术方案中,所述礁体与礁体之间等间隔设置,整体呈“田”字排布,且礁体均与水流方向相垂直。

20.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

21.1、本实用新型提供的组合式人工鱼礁,包括分别投放于海洋底层和中上层的下层人工海草床和上层柔性浮式鱼礁,能够分别为海洋底层和中上层的海洋生物提供繁殖、生长和栖息的场所,所涉及的水域范围大,有利于大范围的海洋生态修复;同时还可以改善海洋环境,对邻近理化环境、生物环境产生影响,起到保护和增殖鱼类产量,繁荣休闲渔业活动以及减小海岸侵蚀的作用。

22.2、本实用新型主要使用柔性材料,礁体轻质柔软,不易腐蚀,由于设有浮漂,不需考虑海床条件,有效节省制作和维护成本。

23.3、本实用新型主要由人工海草构成,有利于海洋生物长时间停留在人工鱼礁上,增加鱼礁上的生物多样性,加快人工鱼礁的演变,有利于鱼礁上饲养的海产品生长,使人工鱼礁变成自然鱼礁,有利于增殖鱼类产量,改变生态环境。

附图说明

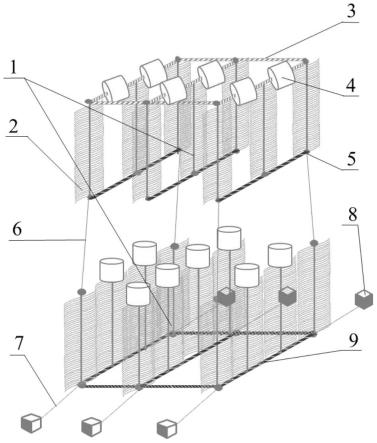

24.图1为本实用新型提供的结构示意图;

25.图2为所述人工海草的结构示意图;

26.图3为所述轻绳的俯视结构示意图和剖面图;其中图3a为俯视图,图3b 为剖视图;

27.图4为所述重绳的俯视结构示意图和剖面图;其中图4a为俯视图,图4b 为剖视图;

28.图5为所述绳索的4种连接方式示意图;其中图5a为轻绳、上锚绳或轻绳、人工海草末端的连接方式;

29.图5b为人工海草末端、轻绳或重绳的连接方式;

30.图5c、5d为人工海草末端、重绳、下锚绳的两种连接方式,其中图5c为矩形四个顶点的连接方式,图5d为顶点以外其他位置连接方式;

31.图6梭鱼在人工海草床内的出现数(尾);

32.图7梭鱼在人工海草床内的平均出现率(%)。

33.其中:1礁体;2人工海草;3轻绳;4浮漂;5连接点处;6上锚绳;7下锚绳;8锚;9重绳;10泡沫塑料;11轻绳缠绕线;12细铅条;13重绳缠绕线; 14细钢丝;15人工海草末端。

具体实施方式

34.下面结合具体的实施方案对本实用新型作进一步说明。除非特别说明,本实用新型中所用的技术手段均为本领域技术人员所公知的方法。另外,实施方案应理解为说明性的,而非限制本实用新型的范围,本实用新型的实质和范围仅由权利要求书所限定。对于本领域技术人员而言,在不背离本实用新型实质和范围的前提下,对这些实施方案中的物料成分和用量进行的各种改变或改动也属于本实用新型的保护范围。

35.需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图中所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型而不是要求本实用新型必须以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

36.实施例1

37.本实用新型涉及一种组合式柔性人工鱼礁,如图1所示;

38.本实用新型礁体为立方体结构,由人工海草及连接组件构成,包括自下而上设置的下层人工海草床和上层柔性浮式鱼礁,下层人工海草床和上层柔性浮式鱼礁均分别由重绳9、人工海草2、浮漂4组成,其中上层柔性浮式鱼礁顶部还包括轻绳3。下层人工海草床和上层柔性浮式鱼礁通过上锚绳6相连,上层柔性浮式鱼礁投放于海洋上层,每三片人工海草2成一排,共三排平行排列,人工海草2上端由轻绳3相连,下端由重绳9相连。下层人工海草床投放于海洋底部,由12片呈3

×

4矩阵排列的顶部系有浮漂4的人工海草2构成,人工海草2 下端通过重绳9相连,连节点处由下锚绳7与锚8相连沉于海底起固定作用。

39.所述人工海草2,由数根极细的细绳编制于一根主绳而成,且为四股以上编捻,如图2所示,细绳由pp塑料薄膜切割而成,从绳芯两边伸展出羽状的纤维,极大地增加了礁体与水流的接触面积,水流经过时使水流中携带的营养类物质、海洋生物附着到人工海草2上;

40.所述轻绳3是由编制线围绕内部泡沫塑料编制而成,如图3所示;所述重绳 9是由编制线围绕内部铅芯编制而成,如图4所示;所述人工海草2、轻绳3、重绳9、锚绳两端呈“u”型,于“u”型末端交叉相连,“u”型口处用细钢丝 14结扎,它们之间的连接方式如图5所示;

41.本实用新型中,一种组合式柔性人工鱼礁,所述礁体为立方体结构,主要由人工海草2围成,人工海草2之间留有一定空隙;所述人工海草2由数根极细的塑料绳编制于一根较粗主绳而成,极大地增加了礁体与水流的接触面积,水流经过时使水流中携带的营养类物质、浮游生物附着到人工海草上。

42.本实用新型中,所述礁体顶部设有浮漂4,使其在水中呈悬浮状态;

43.本实用新型中,礁体悬浮可以不考虑能够适应的海床条件;

44.本实用新型中,所述连节点处5的细钢丝14为不锈钢材质,起到连接组件的作用;

45.本实用新型中,所述人工海草2、重绳9、锚绳的材质为防腐绳或棕绳,材质均为柔性材质,在水体内随水流方向漂浮摆动,对于水流中的营养类物质有扰动作用,便于鱼类觅食。

46.本实用新型中,所述礁体与礁体之间等间隔设置,整体呈“田”字排布,且礁体均与

水流方向相垂直。

47.作为本实用新型实施例,下层人工海草床投放于海洋底部,通过锚绳(7) 与锚(8)相连固定在海底,并通过浮漂4牵引使人工海草2在水中漂浮。而上层柔性浮式鱼礁通过四角设有的上锚绳6与下层人工海草床四角的人工海草相连接,通过浮漂4牵引使上层柔性浮式鱼礁漂浮在下层人工海草床上部。

48.实施例2

49.本实用新型涉及一种组合式柔性人工鱼礁,用于海洋渔业资源的增殖养护,为海洋生物营造良好的栖息环境,提高区域内渔业资源量。具体操作如下:

50.(1)采用模拟的方法,在室内养殖水池中进行组合式柔性人工鱼礁的集鱼效果实验,水池规格为6m

×

4m

×

1.4m,水深1.0-1.2m。实验用水取净化海水,经过过滤、添加絮凝剂后使用。

51.(2)选择梭鱼(liza haematocheila)为实验对象,实验前将鱼于水池中暂养,暂养期间使用配合饲料投喂。鱼苗培养时,提前把鱼礁模型放置于培养池中,使其适应环境,避免实验开始时的应激反应。实验时每池挑选30条健康的鱼用于实验。

52.(3)使用四个水池,设置1个实验组及1个对照组。实验时将组合式柔性人工鱼礁摆放于水池中央,利用相对摆放的两台水下摄像头及悬空中央水池的高清摄像头进行录像以观察鱼类的活动行为。使用水池顶部日光灯提供照明。实验拍摄时间为8:00-11:00、14:00-17:00,每条视频每1min提取一次图像进行处理。为避免光对鱼类趋礁性的影响,本实验在鱼池上空悬挂日光灯作为光源,并用苫盖遮挡自然光照。

53.集鱼效果利用试验鱼在拍摄区域出现的总次数与试验鱼在鱼礁内出现的总次数的百分比表示,即平均出现率(p):

[0054][0055]

式中,ni为第i次拍摄时鱼类在该区域的尾数,n为拍摄次数,n’为投入鱼类总尾数。以此来比较实验组和对照组的集鱼效果(图6)。梭鱼在本实用新型所涉及的组合式柔性人工鱼礁的在礁区的平均出现率可以达到20.47%,明显好于对照组(图7,1.00%)。

[0056]

依据实验模拟结果可知,本实用新型所涉及的一种组合式柔性人工鱼礁具有较好的集鱼效果,能够为海洋中上层的海洋生物提供繁殖、生长和栖息的场所,且成本较低,有利于大范围的海洋生态修复。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1