一种苏打盐碱土稳定输水排盐通道构建的改良方法

本发明涉及盐碱土改良技术,特别是针对一种苏打盐碱土稳定输水排盐通道构建的改良方法。

背景技术:

1、根据统计,中国拥有约15亿亩盐碱地,其中近5亿亩被认为具有潜在的开发价值。2014年,国家针对盐碱地治理发布了《关于加强盐碱地治理的指导意见》,其中明确推荐暗管技术与其他盐碱地改良技术结合使用。

2、经调研与分析发现,东北苏打盐碱土条件下暗管排盐效果差的主要原因是苏打盐碱土固有的“质地黏重、渗透微弱”特性,此特性影响了土壤各层间的连通。并且,当前应用的盐碱土改良技术大多仅针对表土层,未涉及心土层。因此,在盐碱土表层受到淋洗后,盐碱溶液在下渗过程中,在心土层受阻,难以进一步下渗至底土层的暗管中。

3、国际上,如日本和美国采用机械深松、滤料填充及暗渠成型等方法,以增强土壤的渗透性,提升输水稳定性。在国内,黑龙江省农业科学院、吉林农业大学、中国农业大学等研究机构已对此类技术进行了深入探索,尤其是深松、秸秆深埋等技术。但值得注意的是,目前研究主要只针对表土层,并未触及到心土层。

4、苏打盐碱土土壤富含碳酸钠和碳酸氢钠,其高含量的na离子导致土壤遇水后具有强分散性。具体来说,盐碱土中的土壤颗粒在na离子和水分子的作用下会迅速分散泥浆化,从而失去团聚性。这种现象在苏打盐碱土中尤为明显,因为其土壤颗粒相对于正常土壤更小,微小颗粒所占的比例远大于正常土壤。这些数据进一步强调了滤料填充在苏打盐碱土改良中的重要性。

5、进一步地,这一土壤特性引出了两个问题。第一个问题是新开设的沟渠在遇水后容易出现土壤颗粒的大量分散,随水流走,进一步导致沟渠的形态失稳和坍塌。由于沟渠在其运作中将不可避免地与水进行接触。如果没有采取特定的处理措施,这种沟渠的使用寿命可能会极其短暂,甚至只能使用一次。第二个问题是,为了提升土壤的透水性,采用深松等作业方式,在土壤中形成大量可以透水的毛细孔洞。但是由于苏打盐碱土土壤颗粒特殊的分散性,毛细孔洞在与水接触后会迅速关闭,导致深松等作业方式持久性差,后效性差。

6、名词解释

7、苏打盐碱土:苏打盐碱土是一种特殊类型的盐碱土,主要分布在东北松嫩平原。由于其富含碳酸钠(苏打)和碳酸氢钠(小苏打),使其具备质地粘重,孔隙度小,透水性差的特点。

8、表土层:一般指0-20厘米左右的土层,由于深松作业主要针对这一层,因此表土层具备较大的孔隙和较好的透水性,能够为植物提供良好的生长环境。

9、心土层:主要指20-40厘米左右的土层,质地粘重,孔隙度小。

10、底土层:主要指40厘米以下的土层,一般暗管位于底土层的上部。

11、淋洗:是一种常用于盐碱土改良的技术手段。该方法是通过大量水冲洗土壤表层,将表层土壤中的盐碱冲洗到田块外的排水渠,或者排到更深层的土壤中通过暗管排出,从而实现土壤表层盐碱含量的降低,起到“淡化表层”的作用。

12、盐碱溶液:淋洗作业后产生的高盐碱含量的水。

13、滤料:通常指用于过滤水的颗粒材料,此处泛指所有可以输水的物料。

14、暗管:一种专用于盐碱土改良的地下排水装置,表面具有密集的微孔结构,暗管上方土层中的水分可以渗透进入暗管。暗管与排水渠相连,配备阀门控制水流。在放水泡田、盐碱淋洗过程中,阀门关闭,防止暗管中的水从排水渠中流失,确保稻田保持适当的水位。在排水、排盐过程中,阀门打开,使稻田中的水通过暗管系统排放到排水渠中。

15、灌砂:通常用于暗管排盐体系,通过注入砂或其他颗粒物质形成均质、可渗透的灌砂层,增加土壤稳定性,防止因水流不稳定导致的土壤侵蚀或暗管系统失效。

16、现有技术在盐碱土改良方面主要集中于表层土壤的研究,而忽略更深层次的心土层,特别针对苏打盐碱土渗透性差,无法实现心土层上下连通排水洗盐。

技术实现思路

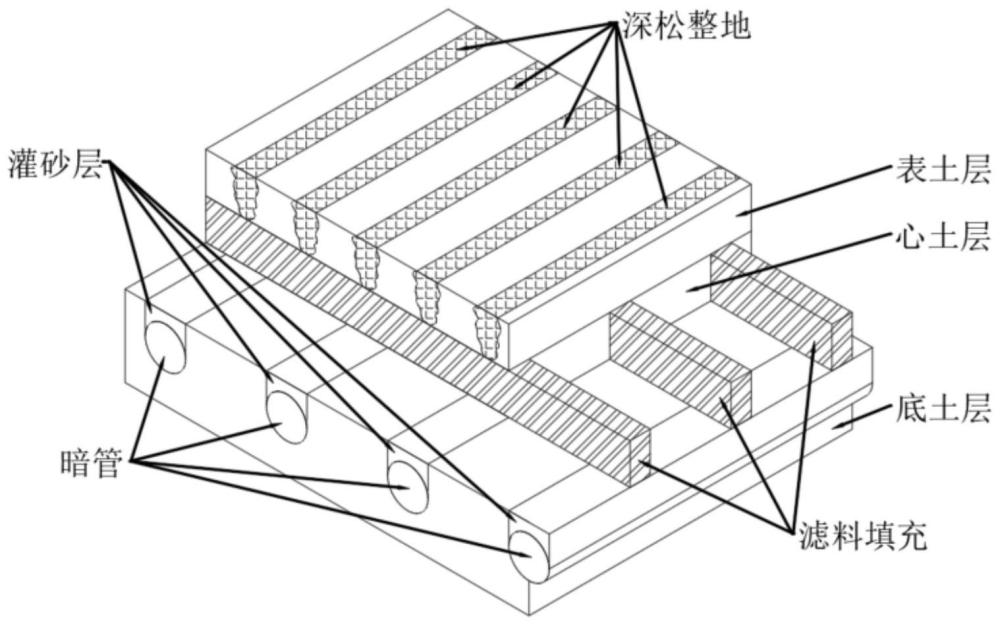

1、本发明提出一种苏打盐碱土稳定输水排盐通道构建的改良方法,该方法通过在心土层内建立稳定输水排盐通道,解决传统暗管排盐系统在苏打盐碱土条件下排盐不畅的问题。该方法不仅提高了盐碱土暗管排盐的整体效率,还进一步优化了盐碱土的改良效果。

2、为了达到上述目的,本发明提供了如下技术方案:

3、一种苏打盐碱土稳定输水排盐通道构建的改良方法,包括如下步骤:

4、步骤1、开设沟渠:

5、1.1、暗管检查:确认暗管的完整性和功能性;检查灌砂层厚度;

6、1.2、开沟设备选择:选择能够创建宽度为10-20厘米的沟渠的开沟设备,所述开沟设备需要能够在湿黏条件下使用,开沟深度最大能够达到40厘米,沟壁平滑且具备一定的坚实度,不易坍塌;

7、1.3、沟渠参数设定:设定开沟深度为30-40厘米之间,沟渠宽度为10-20厘米;沟渠间距为90-220厘米;

8、1.4、使用步骤1.2选择的开沟设备对盐碱地进行挖掘,形成沟渠;

9、1.4.1、在表土层沿与暗管埋设的方向相垂直的方向进行沟渠挖掘,将挖出的表土层土壤单独存放;

10、所述表土层的深度为0-20厘米;

11、1.4.2、继续挖掘步骤1.4.1得到的沟渠,通过心土层直达底土层,将挖出的心土层土壤单独存放;

12、所述心土层的深度为20-40厘米;

13、所述底土层的深度为40厘米以下;

14、所述沟渠的开沟深度为30-40厘米之间;

15、所述暗管的布置深度为40厘米或以下;

16、步骤2、滤料预处理:

17、2.1、滤料筛选:选择有机滤料作为滤料,如有机肥、稻壳、秸秆;

18、2.2、滤料预处理;

19、步骤3、滤料填充:

20、在步骤1完成沟渠挖掘后,进行滤料填充;填充完成后,再次进行压实操作,以确保滤料充分填充整个沟渠,并达到适当的密实度;

21、步骤4、原位覆土作业:

22、将步骤1.4挖出的心土层土壤回填至其原有的心土层位置,表土层的土壤回填至表土层位置。

23、所述方法还包括:步骤5、表土整平:在原位覆土作业完成后,对回填土壤进行镇压和整平操作。

24、所述沟渠剖面的形状为梯形或矩形。

25、所述步骤2.2进一步包括:

26、2.2.1、有机肥预处理:保证已充分发酵和成熟,未成熟的有机肥含有对植物有害的物质,如氨气或病原微生物,如果有机肥中含有较大的杂物或结块,需要通过筛选或破碎来预处理,以保证均匀分布;

27、2.2.2、稻壳预处理:稻壳需要进行晾晒预处理;

28、2.2.3、秸秆预处理:秸秆需要成型预处理,包括以下方法中的一种或者多种:

29、2.2.3.1、揉搓成绳:将秸秆揉搓成绳状形态,即长稻绳,确保稻绳直径为5-8厘米;

30、2.2.3.2、编织成席:通过编织技术将秸秆形成方形的稻席,形成厚度不小于20x20厘米的方形稻席;

31、2.2.3.3、压缩成块:应用压缩工艺将秸秆压制成块状或饼状;体积压缩至少75%;

32、2.2.3.4、缠绕成团:采用缠绕手段将秸秆构造成球体形状,形成半径约4厘米的团状;

33、2.2.3.5、粉碎成段:通过粉碎机将秸秆破碎成小段,将其粉碎至不超过8厘米的小段。

34、所述步骤3的滤料填充采用分段填充的方法,即使用滤料填充一段沟渠,然后空出一段直接覆土,如此交替进行。

35、为降低开沟时的阻力,在步骤1.4.1的步骤前,对预定的开沟路径进行深松,从而减少土壤的密实度。

36、本发明的有益效果为:

37、本发明针对苏打盐碱土的心土层进行改良,不同于通常的土壤改良方法仅针对表土层,本发明聚焦心土层的透水性,因为这有助于提升各土层的连通性和排盐效率。通过深沟开设和滤料填充技术,在心土层中建立稳定的输水排盐通道,从而实现了底土层暗管与表土层之间的有效连通,进一步提高了盐碱土的整体排盐和改良效率。

38、本发明提出了一套完整的盐碱地心土层的物理改良方案,从开沟、滤料预处理到深埋填充,每一个步骤都是为了改良土壤的物理性质和提高盐碱土的排盐效率。这种系统化的方法为盐碱土的物理改良提供了一种高效、经济的解决方案。

39、通过分层开挖和分层原位覆土作业,本发明有效地防止了土层交叉混乱,为后续的盐碱土改良工作提供了更为科学和精确的操作基础。

40、秸秆作为一种可再生有机滤料,在经过本发明特定的预处理步骤后,其透水性和稳定性得到了显著提升。这些预处理方式如揉搓成绳、编织成席等,不仅增强了秸秆的物理性质,还提高了其在复杂盐碱土环境中的稳定性和持久性。

41、在环境适应性方面,本发明考虑了不同地域的气候条件,如东北地区的低温环境,从而延缓了预处理滤料的分解速度。这确保了滤料在土壤中能维持长达1-2年的有效性。

42、本发明还具有与现有暗管排水系统的高度兼容性。本发明通过在暗管上方进行滤料填充,不仅提高了暗管的使用寿命,还显著提升了其排水效率。并且本发明还具备在没有暗管场景下独立运行的能力。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!