一种生态河蟹养殖池塘系统的制作方法

本技术涉及生态水产养殖,具体属于一种生态河蟹养殖池塘系统。

背景技术:

1、河蟹,学名中华绒螯蟹,是我国重要的淡水经济养殖品。河蟹耐低氧能力较差,一般要求溶氧在4~5mg/l以上,低于3mg/l时,就会严重影响摄食与生长,体质下降,抗病力降低。河蟹生长期要求水质清新,池水透明度较高,当水质严重恶化、透明度降低时,表明水质过肥,有机质含量升高,氨氮、亚销酸氮含量超过正常指标,水质恶化往往极易引起蟹的疾病而导致死亡。我国养殖池塘造成的氮磷污染问题突出,是河湖富营养化的重要污染源之一,严重威胁着渔业的可持续发展和生态的安全。水生动物养殖活动都是以“水体”为基础,其中饵料、药物、改良剂以及粪便会以水为载体外排至毗邻水域,从而对周边生态环境造成破坏,尤其是水体n、p及有机物的污染。因此,寻求低投入高效且生态的河蟹养殖池塘改造技术,提升河蟹产量及品质的同时还能沟降低河蟹养殖尾水污染,已成为国内外学者致力解决的热点和难点问题。

2、目前,我国大部分地区河蟹养殖塘通常都是土质边坡,采用潜水泵连通软管就近从沟道进行灌排水,标准化程度很低且排放尾水污染物浓度较高。因受天气、水流、人为及生物活动等因素影响,塘梗易被冲刷,出现底部掏空或坍塌情况,同时泥水混合会影响水草及河蟹生长条件,降低养殖效益,恶化水质状况。灌排不分开且尾水直排沟道,导致水源水质不稳定,影响了河蟹的品质及产量,也增加了氮磷等污染负荷,引起大面积的面源污染;为了解决该问题,近年来国内外已经开展了大量的技术研究,实用新型了规范化养殖管理方式提升河蟹产量,以及生态过滤坝以及生态塘堰等装置用来净化排放的尾水,但是这些研究实用新型主要侧重于管理运维及二级净化,忽视了其原位和一级沟道的工程建设标准化所带来的经济及生态效益及后期运行管理的便捷性。当尾水直排入后,大部分污染物会随着水流进入沟渠,对周边水环境造成污染,从而压缩更多的养殖空间去进行净化。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是提供一种生态河蟹养殖池塘系统及其应用方法,充分利用河蟹的生长特性,精确调控河蟹养殖内的水深及水体的日常更换,增强养殖塘的原位自净能力,提高养殖户日常投饵、撒药、收割水草等的生产管理效率,同时具有良好的河蟹养殖塘尾水排放污染物控排效果,改善河蟹养殖塘尾水水质,为渔业增产增效及面源污染治理提供一种有效的技术措施。

2、本实用新型的目的由以下技术方案完成:

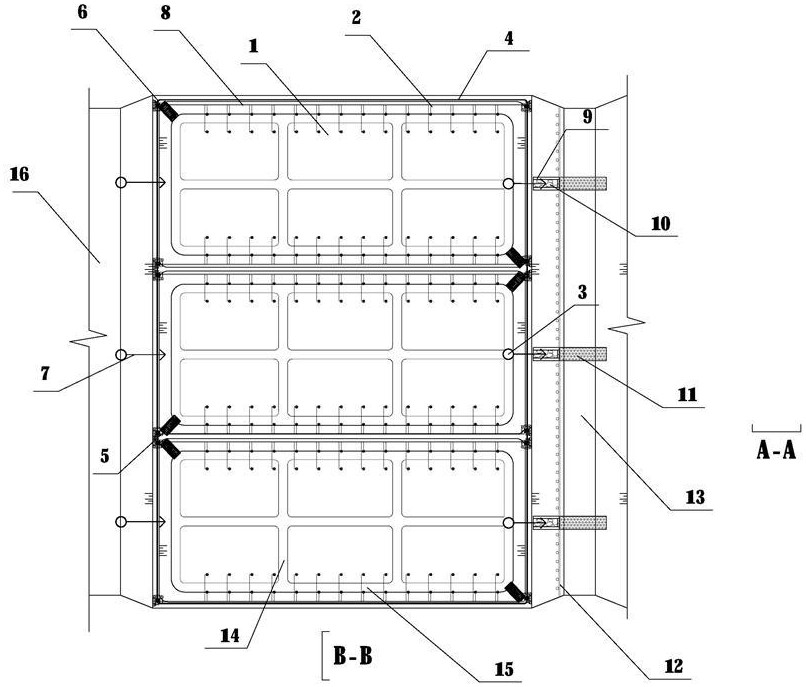

3、一种生态河蟹养殖池塘系统,包括:

4、养殖单元塘,呈长方形,宽长比为1:2~1:4;

5、生态塘梗,环绕设置在养殖单元塘的四周;

6、进水渠,设置在养殖单元塘的一侧;

7、排水沟道,设置在养殖单元塘的另一侧,且与进水渠对向设置;

8、补水管,设置在进水渠与养殖单元塘之间的生态塘梗内,用于连通养殖单元塘与进水渠,为养殖单元塘提供活水;

9、可调节式溢流退水管,用于连通养殖单元塘与排水沟道,为养殖单元塘排水,包括设置在排水沟道与养殖单元塘之间生态塘梗内的横管,横管两端分别通过弯头连接有两根竖管,弯头插拔式连接在横管的端部,竖管转动连接在弯头上,转动竖管时,竖管相对于弯头上下移动,用于调控养殖单元塘换水期的水位,拔掉弯头用于排干养殖单元塘的水分;

10、微孔曝气盘装置,用于为养殖单元塘均匀增氧,包括鼓风机、配电柜和通过通气主管与鼓风机连接的曝气盘,配电柜用于为鼓风机供电,鼓风机与配电柜设置在生态塘梗上,曝气盘设置在养殖单元塘内;

11、若干防逃逸板,沿生态塘梗环绕设置在养殖单元塘四周;

12、踏步,踏步位于长方形养殖单元塘的对角线处,每块养殖单元塘设置2处,正对踏步位置处的防逃逸板采用可拆卸的方式设置在生态塘梗上;

13、渗滤池,位于生态塘梗外侧,连通可调节式溢流退水管与排水沟道,渗滤池底部设置有陶粒渗滤层;

14、渗滤边坡及护底,临近设置在渗滤池一侧,渗滤边坡及护底的上端与所述陶粒渗滤层相连接,且自上而下依次设置高分子材料纤维网渗滤层、碎石垫层;陶粒渗滤层与高分子材料纤维网渗滤层形成养殖单元塘的尾水排放原位渗滤体;

15、所述排水沟道岸坡采用木桩护岸,木桩顶高程超出排水沟道年最低水位20~30cm。

16、进一步的,所述养殖单元塘东西走向设置,养殖单元塘深度1.3~1.5m,养殖单元塘内设置外环沟和内环沟,其中外环沟布设在养殖单元塘的四周,宽度8~10m,外环沟沟底比塘底深0.7~0.9m;内环沟纵横交错设置在养殖单元塘内,宽度6~7m,内环沟沟底比塘底深0.5~0.6m,内环沟将养殖单元塘隔成若干养殖区域,内环沟与外环沟相互连通,便于排水通畅。

17、进一步的,所述生态塘梗内侧的底部设置有生物栖息缓冲带;生态塘梗内侧的内部埋有pp彩条布,埋入土体深度不低于30cm,外部覆盖设置有聚乙烯网片,网眼不低于40标准目,聚乙烯网片一端埋入养殖单元塘塘底至少40cm,聚乙烯网片上设置有聚乙烯倒网,防止螃蟹逃逸。

18、进一步的,可调节式溢流退水管采用upvc材质,所述横管一端位于外环沟内,另一端位于渗滤池内,横管两端插拔式连接两个90°弯头,弯头上滑动连接有竖管,竖管管口套设有不锈钢钢丝网。

19、进一步的,所述防逃逸板为钢化玻璃板,每块钢化玻璃板之间采用h型铝合金卡槽连接。

20、进一步的,所述补水管采用灌溉农用pe管材,临进水渠一侧的补水管端口高于进水渠正常水位20~30cm,临养殖单元塘一侧的补水管端口高于养殖单元塘正常水位20~30cm,补水管两端配套设置45°弯头及不锈钢钢丝网等,弯头接头处采用水泥土包封。

21、进一步的,所述曝气盘上缠绕微孔曝气管,曝气管与曝气盘采用尼龙扎带固定。

22、进一步的,所述陶粒渗滤层厚度为10-15cm,陶粒渗滤层包括塑料网袋中和陶粒,装有陶粒的塑料网袋使用胶结物粘结定型。

23、进一步的,所述排水沟道沟底高程低于养殖单元塘塘底深度60cm,排水沟道设计水深为1.20~1.80m;沿排水沟道岸坡间隔设置有若干杉木桩,杉木桩之间设置有竹篱笆,杉木桩与竹篱笆形成木桩护岸,杉木桩顶高出排水沟道正常水位20~30cm,在靠近生态塘埂的木桩护岸一侧堆填淤泥土,并撒播10g/m2的花草籽对木桩护岸进行养护。

技术特征:

1.一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述养殖单元塘(1)东西走向设置,养殖单元塘(1)深度1.3~1.5m,养殖单元塘(1)内设置外环沟(15)和内环沟(14),其中外环沟(15)布设在养殖单元塘(1)的四周,宽度8~10m,外环沟(15)沟底比养殖单元塘(1)塘底深0.7~0.9m;内环沟(14)纵横交错设置在养殖单元塘(1)内,宽度6~7m,内环沟(14)沟底比养殖单元塘(1)塘底深0.5~0.6m,内环沟(14)将养殖单元塘(1)隔成若干养殖区域,内环沟(14)与外环沟(15)相互连通,便于排水通畅。

3.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述生态塘梗(2)内侧的底部设置有生物栖息缓冲带(19);生态塘梗(2)内侧的内部埋有pp彩条布(17),埋入土体深度不低于30cm,外部覆盖设置有聚乙烯网片(18),网眼不低于40标准目,聚乙烯网片(18)一端埋入养殖单元塘(1)塘底至少40cm,聚乙烯网片(18)上设置有聚乙烯倒网(25),防止螃蟹逃逸。

4.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,可调节式溢流退水管(3)采用upvc材质,所述横管一端位于外环沟(15)内,另一端位于渗滤池(9)内,横管两端插拔式连接两个90°弯头,弯头上滑动连接有竖管,竖管管口套设有不锈钢钢丝网。

5.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述防逃逸板(4)为钢化玻璃板,每块钢化玻璃板之间采用h型铝合金卡槽连接。

6.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述补水管(7)采用灌溉农用pe管材,临进水渠(16)一侧的补水管(7)端口高于进水渠(16)正常水位20~30cm,临养殖单元塘(1)一侧的补水管(7)端口高于养殖单元塘(1)正常水位20~30cm,补水管(7)两端配套设置45°弯头及不锈钢钢丝网,弯头接头处采用水泥土包封。

7.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述曝气盘上缠绕微孔曝气管,曝气管与曝气盘采用尼龙扎带固定。

8.根据权利要求1所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述陶粒渗滤层(10)厚度为10-15cm,陶粒渗滤层(10)包括塑料网袋中和陶粒,装有陶粒的塑料网袋使用胶结物粘结定型。

9.根据权利要求1-8中任一所述的一种生态河蟹养殖池塘系统,其特征在于,所述排水沟道(13)沟底高程低于养殖单元塘(1)塘底60cm,排水沟道(13)设计水深为1.20~1.80m;沿排水沟道(13)岸坡间隔设置有若干杉木桩,杉木桩之间设置有竹篱笆,杉木桩与竹篱笆形成木桩护岸(12),杉木桩顶高出排水沟道(13)正常水位20~30cm,在靠近生态塘埂(2)的木桩护岸(12)一侧堆填淤泥土,并撒播10g/m2的花草籽对木桩护岸(12)进行养护。

技术总结

本技术公开了一种生态河蟹养殖池塘系统,包括长方形的养殖单元塘,生态塘梗位于养殖单元塘四周,养殖单元塘的两侧分别设置有进水渠与排水沟道,防逃逸板绕生态塘梗周边布设;养殖单元塘中设置微孔曝气盘装置;养殖单元塘塘口对角线处增设两处踏步,正对踏步的防逃逸板采用不锈钢可拆卸防逃逸板。设置补水管连通进水渠与养殖单元塘,设置可调节式溢流退水管连通养殖单元塘与排水沟道,渗滤池位于可调节式溢流退水管出水口处,池内设有陶粒渗滤层,陶粒渗滤层与高分子纤维网渗滤护坡及护底相接,排水沟两侧采用生态岸坡。本系统投入低回报高,实现了养殖户的增产增效,完成了污染物的高效拦截,方便了后期运行管理。

技术研发人员:陈义浦,张力,高健,邱超,张少卿,王宁,刘聪,方昊,杨蕾,徐玉亭

受保护的技术使用者:南京市水利规划设计院股份有限公司

技术研发日:20230629

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!