一种鱼类反捕食行为的观察方法与流程

本发明涉及水利水电水生态环境保护的,具体涉及一种鱼类反捕食行为的观察方法。

背景技术:

1、我国大江大河上的水电梯级开发较多,水电站建成后,大坝将使原有连续的生态系统被分割成不连续的环境单元,造成了水生生境破碎,对鱼类造成的最直接的不利影响是阻隔了洄游通道,特别是珍稀特有鱼类资源。例如,青藏高原地区水域分布裂腹鱼类、高原鳅等,在生殖季节作具有距离洄游的习性,无长距离洄游性鱼类,生态系统脆弱,大坝阻隔了鱼类迁移交流的通道,将使成熟亲鱼无法上溯到产卵场繁殖,仔幼鱼无法顺利下坝,产卵场也将受到淹没影响,生态系统的功能受到削弱。

2、鱼类人工种群建立及增殖放流是目前保护鱼类物种,增加鱼类种群数量的重要措施之一,在一定程度上可以缓解水电站建设对鱼类资源的不利影响。但鱼类增殖放流涉及面广,管理操作过程较为复杂,对水域生态系统影响深远,技术含量比较高,需要对放流水域生态环境和鱼类资源现状了解非常清楚,对放流对象生物学特性、苗种繁育技术、放流和效果评价技术等研究较为深入,对增殖放流进行合理的规划和布局,制定科学增殖放流方案。

3、在动物生态学研究中,任何动物的栖息、迁徙、捕食、繁育等活动均会相应地面临天敌捕食的风险,可以说捕食与被捕食的压力并存,动物被捕食的风险直接地影响物种个体和种群的生存性。其次,捕食作用是鱼类形成种群的关键因子之一,通过捕食作用,捕食者能够调控猎物种群大小,从而使一些物种灭亡,或者相对地改变猎物种群的物种多样性。当捕食者存在时,体型较小的鱼类更易被捕食,而仅有少数个体能够存活至性成熟。在鱼类生活史早期阶段,识别并逃避捕食者的本能对于提高适合度具有重要的优势。

4、鱼类放流到自然水域的初期阶段(3个月以内),鱼类存在高死亡率的风险。自然水域生境复杂,鱼类放流后不仅要适应复杂的生境,而且需要面临饵料资源短缺、匮乏和潜在的被捕食等风险,其中捕食作用是放流初期阶段鱼类高死亡率的重要原因,能否识别并成功躲避捕食者是存活的关键。

5、现有的国内外研究,一些鱼类的放流群体识别和逃避捕食者的能力较野生群体更低;自然水域中,在鲑科鱼类从幼鱼生长为成鱼的阶段中,放流群体的存活率及其成鱼阶段的产卵存活率均较野生群体低。一般情况下,不同鱼类的捕食存活率不尽相同,就体型而言,捕食者通常倾向于捕食体型较小的猎物;类似的,同种鱼类不同规格的捕食存活率也不尽相同,幼鱼的捕食存活率一般比大多数成鱼要低。

6、在人工增殖放流技术研究中,面临一个重要问题,就是如何解决鱼类放流群体回归自然水域后在捕食压力下的高死亡率?最大程度地降低鱼类放流群体的高死亡率是人工增殖放流成功的关键环节之一。

7、目前的人工增殖放流主要关注放流苗种繁育和质量评价技术,解决放流苗种科学繁育及品质检验等渔业管理技术,以及鱼类标志技术等,而鱼类放流群体回归自然水域后在反捕食上的行为研究是缺失的。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种鱼类反捕食行为的观察方法,对比了放流群体、野生群体鱼类的反捕食能力的策略差异,为评估增殖放流群体在自然水域中的适合度提供了重要资料。

2、本发明实现目的所采用的方案是:一种鱼类反捕食行为的观察方法,包括以下步骤:

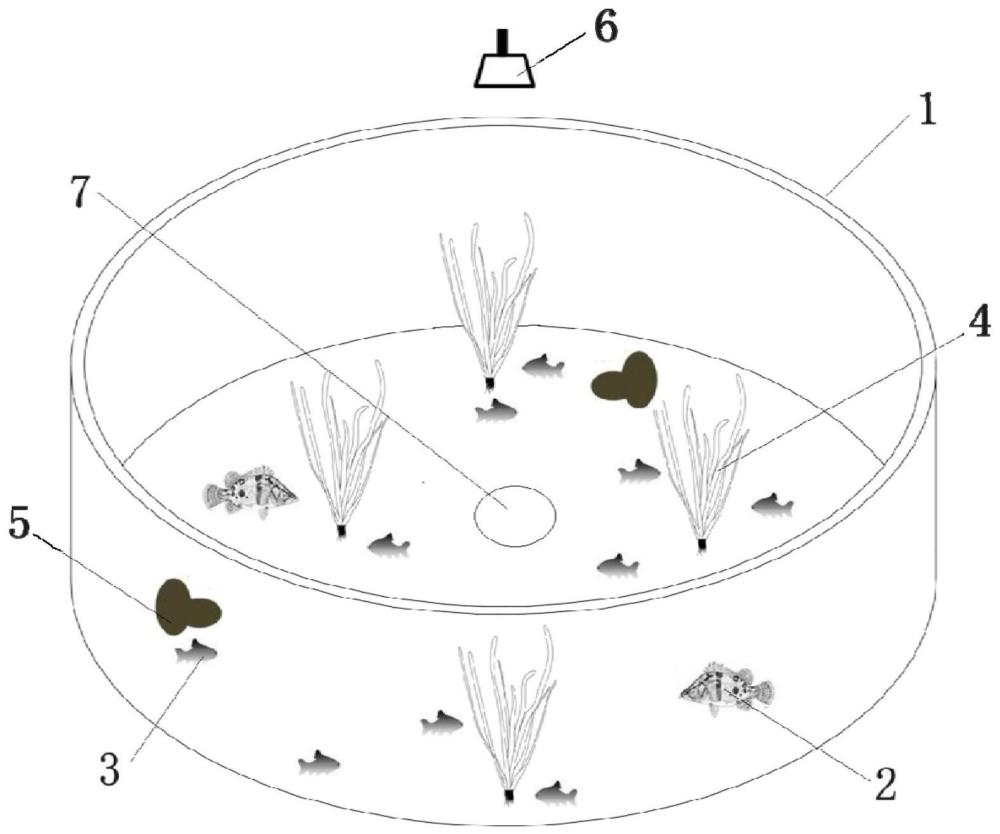

3、(1)构建反捕食观察系统:在透明容器中构建仿真生境,并设置适宜环境参数;

4、(2)将试验鱼设置为野生群体、放流群体,观察试验开始前,分别将野生群体卵苗及放流群体卵苗在相同生境、相同养殖条件下暂养相同时间;

5、(3)选择凶猛的肉食性鱼类作为捕食鱼,捕食鱼喜伏击猎物,其栖息类型为底栖,且仅以活的鱼、虾为食,不摄食人工饵料;

6、(4)先将暂养后的试验鱼及捕食鱼分别进行一定时间的室内驯化,然后停止进食一定时间并进行分组及标记后投入反捕食观察系统中进行反捕食观察试验;

7、(5)观察试验开始后,当试验鱼死亡率达到一定百分比之后结束试验,计算各类试验鱼存活的数量,计算放流和野生群体的存活率,进而分析它们的反捕食能力。

8、对猎物而言,反捕食行为直接或间接影响着其反捕食能力(捕食存活率)的高低,另一方面,恰当的反捕食策略有助于降低猎物的捕食易得性,捕食者的主要反捕食策略有集群、呆滞、分散、信号识别、生境选择等。本发明通过试验观察,选取捕食存活率为指标,建立鱼类反捕食能力的观察方法,为评估增殖放流群体在自然水域中的适合度提供了重要资料。同时,为了更好地评估放流鱼类的反捕食能力,本发明对比了放流群体、野生群体鱼类的反捕食能力的策略差异。

9、优选地,所述步骤(1)中,仿真生境包括水生植物避难区和砾石避难区;环境参数为:水温25.0~27.6℃,溶氧为7.1~7.5mg/l,光周期比为12h:12h。

10、本发明通过设置仿生生境水生植物避难区和砾石避难区,模拟自然生存环境,提供被捕食者藏匿场所,躲避捕食者的追捕,是一项重要的生境指标。

11、本发明通过设置以上环境参数,提供了一个稳定的生存环境,避免水温过高或过低对鱼类产生应急反应,避免出现系统误差,从而对试验观察产生错误判断。溶氧指标也是如此,缺氧情况下,无论是被捕食者还是捕食者都处于代谢下降的状态,对试验设计不利。光周期比,是模拟白天和黑夜,营造自然的生境。

12、优选地,所述步骤(2)和步骤(3)中,试验鱼和捕食鱼为分别构成捕食关系的被捕食者和捕食者,所述捕食关系为种间捕食或种内捕食。其中种间捕食,常见于凶猛的肉食性鱼类和其他鱼类之间;种内捕食,以卵和仔稚鱼被同类相食最为常见。

13、捕食鱼满足的条件:选择凶猛的肉食性鱼类作为捕食鱼,捕食鱼喜伏击猎物,其栖息类型为底栖,且仅以活的鱼、虾为食,不摄食人工饵料。

14、具体的,本发明中试验鱼和捕食鱼的组合为鲫鱼和大眼鳜;或乌鳢幼鱼和大规格乌鳢。

15、优选地,所述步骤(2)中,试验鱼的暂养过程包括;

16、a1、将野生群体及放流群体的卵苗分别转移至生境相同的两个池塘中,且养殖密度、环境参数一致,养殖密度设置为30~70尾/m3,水温范围为26.2-28.8℃,溶氧6.2-7.1mg/l;

17、a2、从卵苗至鱼种阶段,投喂饵料为豆浆、鸡蛋、浮游动物中的至少一种,投食方式为:每天饱食投喂,约投喂3~4次;

18、a3、在鱼种阶段,投喂饵料为商业化颗粒饲料,投食方式为:每天饱食投喂,投喂2次。

19、本发明中,养殖密度设置为30~70尾/m3,密度太低容易造成捕食者短时间内捕食完试验鱼,密度太高容易造成捕食者已经饱食或者不愿意追捕,对试验的效果都产生负面影响。

20、优选地,所述步骤(4)中,驯化时间为10~14天,试验鱼驯化期间,每天饱食投喂,投喂2次,饵料为商业化颗粒饲料;捕食鱼驯化期间每天投喂一次试验鱼作为饵料;停止进食时间为24h。

21、试验前驯化是为了减少试验过程中的系统误差。

22、本发明中采用的商业化颗粒饲料中蛋白质35.8%、脂肪13.2%、能量18.1kj/g、水分10.5%。

23、优选地,所述步骤(4)中,将试验鱼按体长大小分成若干组,每组设置相同数量的放流群体和野生群体并进行标记,将每组试验鱼及捕食鱼投入反捕食观察系统中进行反捕食试验,进行多组平行实验,试验鱼总数与捕食鱼的数量比为20:1。

24、优选地,所述步骤(4)中,投入反捕食观察系统中时,先将放流群体和野生群体分别置于网箱中,并将网箱置于反捕食观察系统中适应一定时间,然后将网箱中试验鱼一次性暴露给捕食者,进行反捕食观察试验。

25、优选地,所述步骤(5)中,当死亡率达到50%左右时结束试验。

26、优选地,所述步骤(5)中,试验鱼存活率的的计算公式如下:

27、s=100*(n1-n2)/n2

28、式中:s为试验鱼鱼存活率,n1为该类鱼试验开始时的数量,n2为该类鱼试验结束时存活的数量;

29、采用广义线性混合模型用来比较野生群体、放流群体之间的存活率,其中,组别为随机效应因子,试验鱼来源和规格大小为固定效应因子。

30、在水利水电工程鱼类保护实践中,增殖放流是目前保护鱼类物种、增加鱼类种群数量的重要措施之一,一定程度上可以缓解水利工程对鱼类资源的不利影响。特别是对于珍稀特有、重点保护鱼类,其本身资源量就比较少,繁殖技术相对困难,通过应用本发明专利的方法,卵苗放流前进行反捕食能力的评估,评估放流群体在野外的生存能力,制定科学的放流对策,有利于保护鱼类资源,减少经济损失,具有一定的生态效益和经济效益。

31、鱼类野生群体和放流群体面对捕食者气味及嗅觉的反捕食响应,一般来说野生群体面对捕食者时更乐意冒险,群聚指数更高,且侦测危险的次数更多。

32、本发明具有以下优点和有益效果:

33、本发明的方法选取捕食存活率为指标,建立起一套观察鱼类反捕食能力的系统化方法,为了更好地评估放流鱼类的反捕食能力,本发明对比了放流群体、野生群体鱼类的反捕食能力的策略差异。

34、本发明的方法,流程和参数设置科学,结果可靠性高,为评估增殖放流群体在自然水域中的适合度提供了重要依据。

35、采用本发明的方法,在卵苗放流前进行反捕食能力的评估,评估放流群体在野外的生存能力,制定科学的放流对策,有利于保护鱼类资源,减少经济损失,具有一定的生态效益和经济效益。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!