一种高海拔地区芙蓉鲤鲫的培育方法与流程

本发明属于鱼养殖,尤其涉及一种高海拔地区芙蓉鲤鲫的培育方法。

背景技术:

1、芙蓉鲤鲫为国家水产新品种,与普通鲤鲫杂交鱼相比,具有两性败育、生长快、性状优良、肉质口感好、相对普通鲫鱼刺少和营养丰富等特点。云南农业大县寻甸等地引进芙蓉鲤鲫水花培育至商品鱼规格后,由于体色鲜艳、口感好等优点,深受市场青睐,已形成以芙蓉鲤鲫为主养品种的水产养殖模式。目前芙蓉鲤鲫多在湖南、湖北、广东、江苏、山东等低海拔、平原地区推广养殖。云南地处中国西南边陲,地理位置特殊,气候复杂,是一个以山地和高原为主的省份,水资源丰富但冷凉水域多,水温多在10℃-20℃之间,与芙蓉鲤鲫原产地湖南和常规推广养殖地区环境条件有较大差异。

2、相对芙蓉鲤鲫产地低海拔地区而言,高海拔地区具有气温低、水温低和溶氧低等特点。将低海拔地区培育出的鱼类品种引进到高海拔地区养殖,往往会表现出适应性差、生长速度慢等特点。所以本领域亟需提供一种适用于高海拔地区的芙蓉鲤鲫培育方法。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种适用于高海拔地区的芙蓉鲤鲫培育方法,解决芙蓉鲤鲫从华中地区引种到西南高原地区-云南后适应性差、生长速率慢、产量低下的问题,填补了芙蓉鲤鲫高海拔水域培育方法的空白。

2、为了实现上述发明目的,本发明提供了以下技术方案:

3、本发明提供了一种高海拔地区芙蓉鲤鲫培育方法,包括如下步骤:从鱼苗入塘第1天-鱼苗长至33mm,投喂配合饲料一,其中从鱼苗入塘第1天-第20天,投饵率为15%,鱼苗长至25mm-28mm,投饵率为8%,鱼苗长至30mm-33mm,第一次分塘,分塘后投饵率为5%;

4、鱼苗长至40mm-110mm,投喂配合饲料二,其中鱼苗长至40mm-60mm,投饵率为4%,鱼苗长至80mm-100mm,第二次分塘,分塘后投饵率为4.5%,鱼苗长至100mm-110mm,投饵率为4.5%;

5、鱼苗长至120mm-130mm,投喂配合饲料三,投饵率为3.5%;

6、鱼苗长至140mm-190mm,投喂配合饲料四,其中鱼苗长至140mm-150mm,投饵率为2%,鱼苗长至170mm-190mm,投饵率为3%。

7、优选的,鱼苗入塘第1天-第20天,饲料的粒径为0.1mm;鱼苗长至30mm-33mm,饲料的粒径为0.3mm;鱼苗长至40mm-60mm,饲料的粒径为0.8mm;鱼苗长至80mm-100mm,饲料的粒径为1mm;鱼苗长至100mm-110mm,饲料的粒径为1.5mm;鱼苗长至120mm-130mm,饲料的粒径为2.0mm;鱼苗长至140mm-190mm,饲料的粒径为2.5mm。

8、优选的,所述第一次分塘按13万-15万尾/亩分塘,所述第二次分塘按5500-6000尾/亩分塘,第二次分塘后混养90-120尾/亩鲤鱼、330-370尾/亩鲢、130-170尾/亩鳙和40-60尾/亩草鱼,养至出塘。

9、优选的,所述鱼苗入塘前清塘除杂、肥水,放苗前一天,使用腐植酸钠兑水全池泼洒;在鱼苗下塘前,将应激灵和多维化水全池泼洒;待池塘水温高于13℃,放芙蓉鲤鲫鱼苗;放苗后一周内若水温高于16℃则食用盐兑水泼洒。

10、优选的,所述肥水包括如下步骤:池塘注水,放苗7天前,乳酸菌和em菌混合全塘泼洒,2天后,黄金肽、藻菌多肽、磷太好和小球藻化水全塘泼洒。

11、优选的,放芙蓉鲤鲫鱼苗为:将装有芙蓉鲤鲫鱼苗的袋放入池塘,待袋中水温与池塘水温差≤1℃,鱼苗下塘,放苗密度为50万尾/亩-60万尾/亩。

12、优选的,芙蓉鲤鲫鱼苗下塘当年的11月份-翌年2月份,池塘水位加至2.6米以上,翌年2月份-翌年5月份,池塘水位由2.6米以上逐步降至1.5米。

13、优选的,在整个培育方法过程中每15天,改底1次,所述改底包括氧化改底和生物改底,氧化改底和生物改底每15天交替使用;在整个培育方法过程中每10天使用光合细菌调水一次。

14、优选的,第一次分塘和第二次分塘的前7天多维拌饵投喂,所述多维为维生素c钠粉水产用。

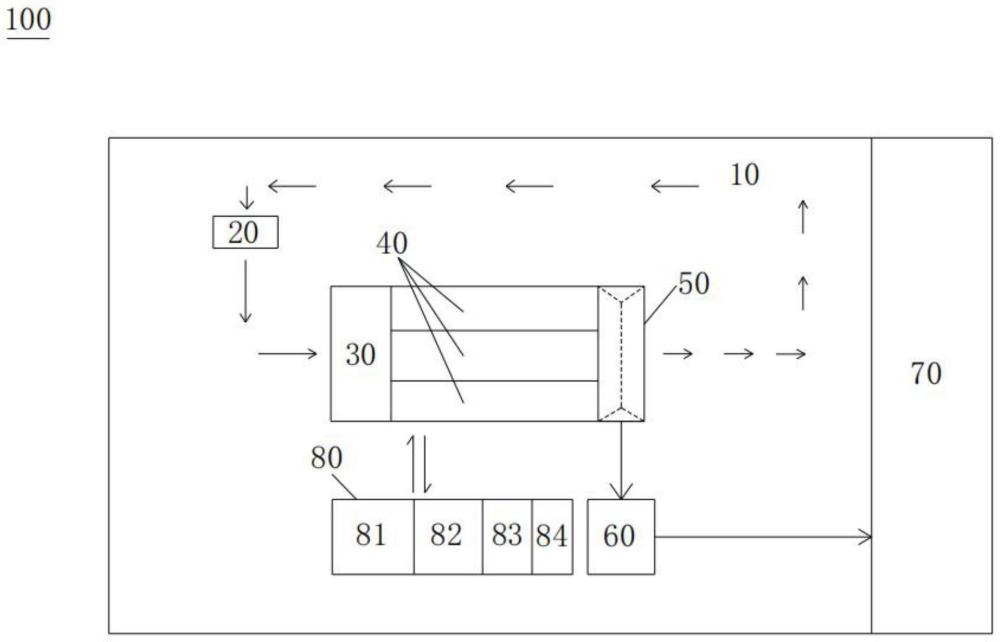

15、优选的,所述培育在循环跑道式养殖系统中进行,所述循环跑道式养殖系统包括包括稻田区、第一池塘区、提水设备、养殖区、集污池和第一排污泵;所述养殖区具有至少一个养殖池,各所述养殖池平行排布,所述养殖池的池底具有坡度,所述养殖池的上游水位高于所述第一池塘区的水位高度,各所述养殖池的下游与所述集污池连通,所述集污池的上层水与所述第一池塘区连通;所述第一池塘区用于养殖水生作物;所述集污池用于容纳水底积物;所述提水设备能够将所述第一池塘区的水抽至各所述养殖池的上游;所述第一排污泵能够将所述集污池内的水底积物排至所述稻田区。

16、本发明的有益效果:

17、本发明提供的培育方法是针对芙蓉鲤鲫在云南凉水地区生长的特殊性而设计的,饲喂方法符合各阶段芙蓉鲤鲫的生长需求,确保芙蓉鲤鲫有良好的抗逆性和抗病性,有利于提高芙蓉鲤鲫的成活率。本发明是在云南冷凉水地区根据实际环境条件,通过培育方法和养殖系统的改进,在溶氧低、水温低等局限条件下,达到了高成活率(高达95%以上)、高密度、高产量(1000kg-1200kg/亩)和较快生长速率(引进后培育14个月,规格达150g-270g)的技术效果。采用本发明培育方法,已累计为云南两万余亩稻鱼综合种养提供芙蓉鲤鲫鱼种,产生了良好经济效益和生态效益,后续还将扩大推广养殖力度,助力云南发展名特优水产品。

18、本发明提供的循环跑道式养殖系统,通过第一池塘区经提水设备与养殖区连通,养殖区与集污池连通,而集污池的上层水与第一池塘区连通,从而形成跑道式水循环;其中在第一池塘区养殖水生作物,例如莲藕等,其能够对第一池塘区内的水质进行生物净化作用,提高水质,且各养殖池采用具有一定坡度设计,能够促进水循环的流动,且能够便于养殖池内的池底粪便、残饵、底泥等随水流及坡度的影响自动流入集污池内进行沉积;其对于养殖池内的水循环效果和排污效果好,相比于传统养殖而言,可增大养殖密度,适用高密度养殖;养殖池内的水底积物能够通过第一排污泵排至稻田区,成为稻田区营养的土壤;水循环效果好,鱼病少,且养殖池内的鱼类捕捉更方便;整体形成一个闭合的良性生态循环链,此种循环跑道式养殖系统投入成本低、整体结构简单合理,可以保证良好水质。

技术特征:

1.一种高海拔地区芙蓉鲤鲫的培育方法,其特征在于,包括如下步骤:从鱼苗入塘第1天-鱼苗长至33mm,投喂配合饲料一,其中从鱼苗入塘第1天-第20天,投饵率为15%,鱼苗长至25mm-28mm,投饵率为8%,鱼苗长至30mm-33mm,第一次分塘,分塘后投饵率为5%;

2.根据权利要求1所述的培育方法,其特征在于,鱼苗入塘第1天-第20天,饲料的粒径为0.1mm;鱼苗长至30mm-33mm,饲料的粒径为0.3mm;鱼苗长至40mm-60mm,饲料的粒径为0.8mm;鱼苗长至80mm-100mm,饲料的粒径为1mm;鱼苗长至100mm-110mm,饲料的粒径为1.5mm;鱼苗长至120mm-130mm,饲料的粒径为2.0mm;鱼苗长至140mm-190mm,饲料的粒径为2.5mm。

3.根据权利要求1所述的培育方法,其特征在于,所述第一次分塘按13万-15万尾/亩分塘,所述第二次分塘按5500-6000尾/亩分塘,第二次分塘后混养90-120尾/亩鲤鱼、330-370尾/亩鲢、130-170尾/亩鳙和40-60尾/亩草鱼,养至出塘。

4.根据权利要求1所述的培育方法,其特征在于,所述鱼苗入塘前清塘除杂、肥水,放苗前一天,使用腐植酸钠兑水全池泼洒;在鱼苗下塘前,将应激灵和多维化水全池泼洒;待池塘水温高于13℃,放芙蓉鲤鲫鱼苗;放苗后一周内若水温高于16℃则食用盐兑水泼洒。

5.根据权利要求4所述的培育方法,其特征在于,所述肥水包括如下步骤:池塘注水,放苗7天前,乳酸菌和em菌混合全塘泼洒,2天后,黄金肽、藻菌多肽、磷太好和小球藻化水全塘泼洒。

6.根据权利要求4所述的培育方法,其特征在于,放芙蓉鲤鲫鱼苗为:将装有芙蓉鲤鲫鱼苗的袋放入池塘,待袋中水温与池塘水温差≤1℃,鱼苗下塘,放苗密度为50万尾/亩-60万尾/亩。

7.根据权利要求4所述的培育方法,其特征在于,芙蓉鲤鲫鱼苗下塘当年的11月份-翌年2月份,池塘水位加至2.6米以上,翌年2月份-翌年5月份,池塘水位由2.6米以上逐步降至1.5米。

8.根据权利要求4所述的培育方法,其特征在于,在整个培育方法过程中每15天,改底1次,所述改底包括氧化改底和生物改底,氧化改底和生物改底每15天交替使用;在整个培育方法过程中每10天使用光合细菌调水一次。

9.根据权利要求4所述的培育方法,其特征在于,第一次分塘和第二次分塘的前7天多维拌饵投喂,所述多维为维生素c钠粉水产用。

10.根据权利要求4所述的培育方法,其特征在于,所述培育在循环跑道式养殖系统中进行,所述循环跑道式养殖系统包括包括稻田区、第一池塘区、提水设备、养殖区、集污池和第一排污泵;所述养殖区具有至少一个养殖池,各所述养殖池平行排布,所述养殖池的池底具有坡度,所述养殖池的上游水位高于所述第一池塘区的水位高度,各所述养殖池的下游与所述集污池连通,所述集污池的上层水与所述第一池塘区连通;所述第一池塘区用于养殖水生作物;所述集污池用于容纳水底积物;所述提水设备能够将所述第一池塘区的水抽至各所述养殖池的上游;所述第一排污泵能够将所述集污池内的水底积物排至所述稻田区。

技术总结

本发明提供了一种高海拔地区芙蓉鲤鲫的培育方法,属于鱼养殖技术领域。本发明是在云南冷凉水地区根据实际环境条件,通过培育方法和养殖系统的改进,在溶氧低、水温低等局限条件下,达到了高成活率(高达95%以上)、高密度、高产量(1000kg‑1200kg/亩)和较快生长速率(引进后培育14个月,规格达150g‑270g)的技术效果。

技术研发人员:张丽媛,周先青,董学文,周小明,熊清海,毕晓杰,杨剑虹,安莉,田敏,曲品,王慧,刘立国

受保护的技术使用者:昆明市水产科学研究所(昆明市农业技术工程研究中心)

技术研发日:

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!