一种黄豆发酵制品及其加工工艺的制作方法

1.本发明涉及发酵豆制品技术领域,具体涉及一种黄豆发酵制品及其加工工艺。

背景技术:

2.豆豉是中国传统特色发酵豆制品调味料,豆豉以黑豆或黄豆为主要原料,利用毛霉、曲霉或者细菌蛋白酶的作用,分解大豆蛋白质,达到一定程度时,用加盐、加酒、干燥等方法,抑制酶的活力,延缓发酵过程而制成。豆豉的种类较多,按加工原料分为黑豆豉和黄豆豉,按口味可分为咸豆豉、淡豆豉、干豆豉和水豆豉。

3.豆豉富含蛋白质、各种氨基酸、乳酸、磷、镁、钙及多种维生素,色香味美,具有一定的保健作用,常用于加工制作豆豉酱。现有的豆豉酱加工通常是已蚕豆瓣和鲜椒为原料,经炒制而得,但是发明人在对豆豉酱进行研究过程中发现,传统工艺制备的豆豉酱风味欠佳,且由于采用鲜椒作为原料,其受季节性影响较大,存在一定的局限性。

技术实现要素:

4.本发明意在提供一种黄豆发酵制品及其加工工艺,以解决现有技术中传统发酵豆豉酱造粒后易炒散的问题。

5.为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种黄豆发酵制品,包括如下质量份的原料,大豆90-110份、辣椒55-65份、面粉3-8份、曲粉0.1-0.3份、盐10-20份、白酒5-10份、醪糟5-10和水,所述辣椒为糍粑辣椒。

6.另一方面,本技术方案提供一种黄豆发酵制品的加工工艺,其特征在于,包括如下步骤:

7.步骤一、黄豆瓣发酵,以大豆为原料经浸泡、蒸煮后,接种曲粉后发酵制曲而得;

8.步骤二、糍粑辣椒发酵,以糍粑辣椒为原料,接种后密封发酵而得;

9.步骤三、后发酵,将发酵成熟的大豆和糍粑辣椒混合发酵而得。

10.本方案的原理及优点是:实际应用时,本技术方案中,针对现有技术中制备豆瓣酱存在的风味及季节性问题,从原料和制备工艺进行全方位的技术升级。首先,在原料上,本技术方案采用大豆替换传统的蚕豆,且以糍粑辣椒替换传统的鲜椒,打破了鲜椒的季节性障碍,且克服了传统蚕豆豆瓣酱风味固定的问题。此外,为了兼顾豆瓣酱的风味,本技术方案摒弃了现有技术中常用的炒制个工艺,而是创造性的采用发酵工艺,对大豆和糍粑辣椒进行分别发酵,再进行混合发酵,利用微生物的分解和生物转化作用,将大分子物质转化为小分子的氨基酸,一方面能够提高豆瓣酱的风味优势,另一方面能够达到利于消化的目的。在发酵阶段,通过预先蒸煮处理,能够缩短发酵周期,而且利用干辣椒复水制备成糍粑辣椒也解决了鲜椒运输成本高,季节性强的问题。

11.优选的,作为一种改进,面粉为高筋面粉,曲粉为米曲霉。

12.本技术方案中,米曲霉为常用的发酵剂,高筋面粉由于其基础筋度较好,能够包裹住更多的发酵气体,利于缩短发酵周期。

13.优选的,作为一种改进,步骤一中,浸泡温度为35

±

2℃,浸泡时间为4h,使浸泡后大豆的体积膨胀至少1倍。

14.本技术方案中,浸泡温度主要影响黄豆膨润速度,温度过低,浸泡时间久需要长。

15.优选的,作为一种改进,步骤一中,蒸煮的温度为100℃,蒸煮的时间为2h。

16.本技术方案中,在上述条件下将大豆蒸熟,使蛋白质变性,便于后续发酵。

17.优选的,作为一种改进,步骤一中,接种过程为将高筋面粉与米曲霉菌种预混后再与蒸煮并降温的大豆混合。

18.本技术方案中,高筋面粉与米曲霉预混后再与大豆混合,能够有利于混合的均匀性,进而保证发酵的均匀性。

19.优选的,作为一种改进,步骤一中,制曲温度为25-30℃,制曲湿度50%~80%,制曲时间为48h。

20.本技术方案中,上述的制曲条件为经过实践验证的较优条件,制曲温度过高,容易造成烧曲,且会滋生杂菌,不利于后续发酵。

21.优选的,作为一种改进,步骤一中,在制曲24h后翻曲一次,使得曲中心温度控制在25-30℃。

22.本技术方案中,通过翻曲能够保证发酵充分。

23.优选的,作为一种改进,步骤一中,发酵时间50d,前14d自然温度下发酵,14天后为恒温发酵,恒温酵温度为36

±

2℃。

24.优选的,作为一种改进,步骤三中,后发酵的温度为35

±

5℃,后发酵的时间为30d。

25.本技术方案中,上述的发酵条件为经过实践验证的较优条件。

具体实施方式

26.下面通过具体实施方式进一步详细说明,但本发明的实施方式不限于此。若未特别指明,下述实施方式所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段;所用的实验方法均为常规方法;所用的材料、试剂等,均可从商业途径得到。

27.实施例1

28.一种黄豆发酵制品,包括黄豆100份、辣椒60份、水200份、面粉5份、曲粉0.3份、盐10-20份、白酒5份、醪糟5份,其中,大豆为东北大豆,辣椒为糍粑辣椒,面粉为高筋面粉,曲粉为米曲霉(沪酿3.042),盐为食用盐,醪糟选用醪糟水。

29.一种黄豆发酵制品的加工工艺,包括如下步骤:

30.步骤一、黄豆瓣发酵

31.1、原料的挑选及浸泡:以大豆为原料,挑出杂质和坏豆,而后向挑选后的大豆中加入两倍质量的清水,泡发大豆,泡发时间为4h,使得大豆的体积被泡发至两倍;

32.2、蒸煮:将浸泡完成的大豆进行蒸煮,蒸煮温度为100℃,蒸煮时间为2h;

33.3、搅拌混匀:将高筋面粉与米曲霉菌种按比例称量并混合均匀,待蒸煮的大豆冷却至室温后,将混匀的高筋面粉与米曲霉菌种倒入其中并混匀。

34.4、制曲:将拌入菌种的原料在25-30℃,湿度50%~80%的制曲房中制曲48h得曲坯,在制曲24h后翻曲一次,使得曲中心温度控制在25-30℃。

35.5、搅拌发酵:将食用盐、醪糟水、白酒、水与曲坯一次搅拌,沉浸0.5h,进行二次搅

拌并再次沉浸0.5h,而后三次搅拌后进行恒温发酵,发酵时间50d,前14d自然温度下发酵,14天后为恒温发酵,恒温酵温度为36

±

2℃。

36.制得的发酵黄豆具有豆豉特有的香味,色泽呈现为棕褐色,水分含量≤50%,食盐(以氯化钠计)为10-13%,总酸(以乳酸计)≤25.0g/kg,氨基酸态氮(以n计)≥0.4g/100g。

37.步骤二、糍粑辣椒发酵,向60份糍粑辣椒中加入白酒4份、食盐6份、无菌水30份,搅拌混匀后,接种人工直投式乳酸菌种0.1份,而后密封发酵即得,发酵温度为36

±

3℃

……

,发酵时间为60d。制得的发酵糍粑辣椒色泽红艳,味道微酸,其水分含量≤75%,食盐(以氯化钠计)为5-9%,总酸(以乳酸计)≤25.0g/kg。

38.步骤三、后发酵,将发酵成熟的黄豆和糍粑辣椒按比例质量比为100:60混匀,装坛后后发酵30d,发酵温度为35

±

5℃。制得的豆瓣酱具有黄豆瓣酱特有的香味,色泽鲜亮,食盐(以氯化钠计)为5-15%,总酸(以乳酸计)≤25.0g/kg,氨基酸态氮(以n计)≥0.4g/100g。

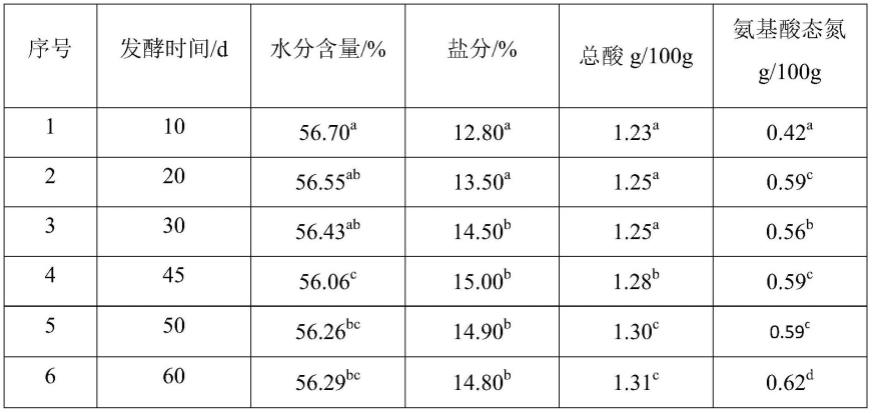

39.实验一黄豆瓣发酵实验

40.一、发酵时间对黄豆瓣发酵效果的影响

41.以大豆为原料,在实施例1步骤一的基础上,控制发酵温度为36℃,以发酵时间为变量,分别对发酵10d、20d、30d、45d和60d后的黄豆瓣进行水分含量、盐分、总酸及氨基酸态氮含量的检测,其中水分含量的检测方法参考gb 5009.3-2016,盐分的检测方法参考gb 5009.44-2016,总酸的检测方法参考gb 12456-2021,氨基酸态氮的检测方法参考gb 5009.235-2016。

42.每组进行三次重复实验,结果表示为平均数,具体检测结果如表1所示。

43.表1

[0044][0045]

由表1结果可知,大豆发酵过程中,水分含量有降低的趋势;盐分含量有上升的趋势,可能是因为水分含量降低;总酸含量呈现上升的趋势,其原因是微生物发酵产酸,造成总酸含量升高;氨基酸态氮含量呈现上升趋势,是微生物生长代谢的结果,氨基酸态氮含量是豆瓣一个重要的质量指标,gb/t 20560-2006中,氨基酸态氮含量≥0.25为一级,使用黄豆发酵的豆瓣达到一级标准。

[0046]

二、发酵条件及发酵时间对黄豆瓣发酵的影响

[0047]

本实验在上述实验的基础上,调整发酵条件为前14天在自然温度下发酵(10~15℃),14天后进行36℃恒温发酵,每组进行三次重复实验,结果表示为平均数,具体检测结果

如表2所示。

[0048]

表2

[0049][0050]

注:车间豆母子是目前工业上的类似于豆豉的发酵豆制品原料,自产豆瓣是使用蚕豆进行发酵的豆瓣制品。

[0051]

从表2数据可知,黄豆瓣在发酵的过程中,水分含量呈现下降趋势,原因是在保温状态下,水分蒸发;盐分含量有增加趋势,其原因可能是水分含量降低;总酸含量呈现先增加后平稳的趋势,其原因可能是发酵刚开始时,微生物生长代谢速率较快,产酸量逐渐增加,发酵后期微生物生长代谢趋于平稳。氨基酸态氮含量随着发酵的进行逐渐增多。感官方面,发酵42天时,其风味已经趋于成熟,具有黄豆瓣特有的香气,颜色呈深棕色。

[0052]

黄豆瓣与车间豆母子相比,水分含量较高,可能是黄豆瓣没有晾晒的过程;盐分含量较低,因为黄豆瓣在制作过程中相较传统的发酵过程进行了减盐发酵;总酸含量较低,原因可能是发酵还未成熟;氨基酸态氮含量较高,原因可能是微生物分泌的酶活较高,分解的蛋白质速率远高于利用速率。

[0053]

黄豆瓣(发酵42天)与自产蚕豆瓣(发酵1年以上)相比,水分含量较高,盐分远远低于蚕豆瓣,总酸含量差异不大,氨基酸态氮含量明显较高,色泽上,自产蚕豆瓣呈现黑色,黄豆瓣呈现深棕色。

[0054]

三、发酵黄豆瓣挥发性成分分析

[0055]

对上述实验序号7黄豆瓣(发酵49天)的发酵黄豆瓣进行挥发性成分的检测分析,分析方法为采用同时蒸馏法萃取香气物质,称取10g样品于试样烧瓶中,按照1:20的料液比加入蒸馏水,并加入几颗沸石;另取50ml二氯甲烷置于萃取瓶中,并加入几颗沸石,连通装置萃取3h。萃取结束后,将萃取液接入锥形瓶中,加入3g无水硫酸钠吸收多余的水分,置于-18℃下冷冻12h后浓缩至2-3ml,过滤膜至进样瓶中,使用气质联用仪测试。

[0056]

色谱条件:

[0057]

gc条件:色谱柱:rtx-5ms(30.0m*0.25mm*0.25μm);载气(纯度99.99%)氦气;流速1.0ml/min;进样量1μl;进样口温度230℃;不分流进样;升温程序:初温60℃,以5℃/min升至160℃,再以10℃/min升温至230℃,保持9min。

[0058]

ms条件:gc-ms接口温度250℃;电子电离源;电子能量70ev;离子源温度250℃;质量扫描范围m/z 40-350;溶剂延迟4.5min。

[0059]

同时以熟黄豆和车间豆母子作为对照分析,结果如表3所示。熟黄豆中检测出14个挥发性成分,其中相对含量较高并且对风味有影响的是苯基醚(3.37%)具有桉叶油气味;α-广藿香烯(3.04%)带桧树气味;(e)-γ-红没药烯(4.38%)具有温暖的木香、柑橘香、花香、果香、青香,和甜润的香脂香气。在发酵过程中,黄豆瓣产生许多新的香气成分,其中醛类3个、酯类8个、酚类2个、烷类2个。

[0060]

与豆母子相比,黄豆瓣特有的为苯甲酸乙酯(0.26%)稍有水果气味;4-乙基愈创木酚(0.17%)有浓烈而甜的蜂蜜香气;对乙烯基愈疮木酚(0.69%)具辛香,带木香和香荚兰的隐香;反式-2,4-癸二烯醛(0.25%)焙烤香,坚果味,果香,以及辛香;反油酸乙酯(20.74%)呈强烈的鸡香和鸡油味;硬脂酸乙酯(0.63%)略呈蜡香。黄豆瓣缺少的香气成分有糠醛类似杏仁油的气味;3-甲硫基丙醛,高浓度时,具有强烈的洋葱、肉类样香气。低浓度时,有肉汤、海鲜类水果样香气;苯甲醛具有苦杏仁、樱桃及坚果香;1-辛烯-3-醇具有蘑菇、薰衣草、玫瑰和干草香气;甲基庚烯酮具有柠檬草和乙酸异丁酯般的香气;桉叶油醇有樟脑气息和清凉的草药味道;二烯丙基二硫含有强烈蒜臭味;芳樟醇具有类似铃兰、百合花样的香气;2-苯基巴豆醛呈莓香、花香、蜜甜香、可可、红茶似的香气;4-乙烯基-2-甲氧基苯酚是造成荞麦天然香气的化合物之一;可卡醛呈苦可可、坚果、蜜糖、烘烤和青草香味;油酸乙酯具有花香、果香以及油脂气。

[0061]

表3

[0062]

[0063]

[0064][0065]

实验二糍粑辣椒发酵实验

[0066]

一、低盐糍粑辣椒发酵时间对发酵品质的影响

[0067]

对低盐发酵的糍粑辣椒进行发酵品质的检测,发酵温度为36

±

3℃,盐浓度5%-10%(本实施例中选择为8%),同时以车间盐渍辣椒(车间盐渍辣椒是使用新鲜红辣椒,加15%-20%的盐进行盐渍发酵的辣椒。以整辣椒为原料,不人工接种微生物,自然发酵)作为对照进行检测,每组进行三次重复试验,检测结果如表4所示。糍粑辣椒发酵的63天内,体系水分含量整体呈现下降趋势;盐分含量呈现先下降后趋势;总酸含量呈现先上升后趋于平稳的趋势,说明体系中的乳酸菌生长代谢过程中产生了酸类物质;与车间盐渍椒相比,盐分降低50%,总酸含量相对较高,结合感官来看,发酵7周时较为合适。

[0068]

表4

[0069][0070][0071]

二、发酵糍粑辣椒挥发性成分分析

[0072]

对上述实验序号8发酵49天的发酵糍粑辣椒进行挥发性成分的检测分析,分析方

法同上(发酵黄豆瓣挥发性成分分析),同时以市售泡椒作为对比分析,结果表5所示,四种泡辣椒的共有香气成分为棕榈酸、棕榈酸乙酯、亚麻酸乙酯,其中棕榈酸无明显气味,对香气贡献度不大,棕榈酸乙酯呈微弱蜡香、果香和奶油香气,亚麻酸乙酯则起到抑制过敏、预防心脑血管疾病的功效。

[0073]

发酵糍粑艳椒特有的挥发性成分有(-)-柠檬烯(0.46%),类似柠檬的香气;苯乙醛(0.76%)有浓郁的玉簪花香气,是一种具有甜清香气味的无色液体,类似风信子;二烯丙基二硫(0.41%),含有强烈蒜臭味;乳酸乙酯(12.78%)具有酒香;2,4-癸二烯醛(0.42%)呈刺激性风味、油味、柑橘味和鸡肉香味;月桂酸乙酯(0.43%)有水果样香气。相对含量较高的有棕榈酸乙酯(23.86%)呈微弱蜡香、果香和奶油香气、亚麻酸乙酯(21.12%)、乳酸乙酯(12.78%)呈酒香。

[0074]

表5

[0075]

[0076]

[0077][0078]

实验三后发酵时间对豆瓣酱发酵品质的影响

[0079]

一、后发酵时间对豆瓣酱品质指标的影响

[0080]

将发酵完成(序号7黄豆瓣(发酵49天))的黄豆瓣与盐渍辣椒醅按照豆瓣:辣椒=4:6的比例进行混合后发酵,控制发酵温度为35

±

5℃,以发酵时间为变量,分别检测发酵后的水分含量、盐分、总酸及氨基酸态氮含量,检测方法如上,同时以市售豆瓣酱作为对照。每组进行三次重复实验,结果表示为平均数,具体检测结果如表6所示。

[0081]

表6

[0082][0083][0084]

由表6所示,在后发酵的60d中,水分含量整体差异不大;盐分含量有降低趋势,可能是微生物生长代谢利用;总酸含量有升高趋势,说明体系中的微生物代谢产酸;氨基酸态

氮含量有升高趋势。以上指标变化幅度不大,说明后发酵过程微生物生长代谢较为缓慢,其可能的原因有:两种物料的发酵均已达到成熟,混合后发酵的过程中,指标变化不会特别大,混合后发酵的过程是一个香气融合的过程。与市售现有的豆瓣酱相比,水分含量较高,盐分较低,总酸含量较低,氨基酸态氮较低。根据gb/t20560地理标志产品郫县豆瓣规定,豆瓣酱总酸(以乳酸计)/(g/100g)≤2.0,氨基酸态氮/(g/100g)≥0.25,自制豆瓣酱均符合标准要求,已经达到成熟标准。

[0085]

二、发酵黄豆瓣酱挥发性成分分析

[0086]

对后发酵30天的发酵黄豆瓣酱进行香气成分检测,检测方法为同上,同时以车间现有豆瓣酱(即:使用蚕豆瓣发酵后和盐渍椒混合后的豆瓣酱)作为对照,结果如表7所示。自制黄豆豆瓣酱共检测出12个挥发性物质,其中相对含量超过10%的有3个,分别是壬醛(20.55%),具有玫瑰、柑橘等香气,有强的油脂气味;二十烷(32.61%),属于高沸点烷烃,无特殊气味;棕榈酸乙酯(10.28%),呈微弱蜡香、果香和奶油香气。车间豆瓣酱共检测出16个挥发性物质,其中相对含量超过10%的有2个,分别是棕榈酸乙酯(28.13%);油酸乙酯(15.20%),具有花香、果香以及油脂气。两种豆瓣酱相比,棕榈酸乙酯是共同的主要风味物质,为豆瓣酱提供蜡香、果香、奶油香,其中车间豆瓣酱中棕榈酸乙酯占比更高;自制黄豆豆瓣酱中相对含量占比较高的是壬醛,为豆瓣酱提供玫瑰、柑橘、油脂香;车间豆瓣酱另一个主要的香气成分是油酸乙酯,为豆瓣酱提供花香、果香以及油脂气。

[0087]

表7

[0088]

[0089][0090]

实验四发酵豆瓣酱应用实验

[0091]

一、理化指标及感官评价

[0092]

使用本发明发酵黄豆豆瓣酱与车间蚕豆瓣酱按照同一个配方进行火锅底料的炒制,配方及炒制方法如下:

[0093]

配方:牛油7份,糍粑辣椒1.5份,干辣椒面0.3份,豆瓣酱1.5份,洋葱0.3份,姜粒0.8份,蒜粒0.5份,香辛料1.0份,食用盐0.9份。

[0094]

炒制方法:在炒锅中加入牛油,加热至120-130℃,加入洋葱炒香,在倒入豆瓣酱炒至色泽红亮并有香味飘出,加入糍粑辣椒,待辣椒炒至油色红亮无大气泡加入干辣椒,炒香后加入生姜、大蒜,炒香至沸腾,并维持5分中后添加香辛料,继续加热至沸腾加入食用盐。搅拌均匀后即可出锅。

[0095]

随后进行感官品尝及指标的检测,感官评价每组14人,检测指标包括盐分、色泽、氨基酸态氮、辣度和水分,辣度检测参考:t/csiq 77002-2020含辣调味品辣椒素类物质含量的测定及辣度分级;色泽参考:张丽,宋祯伟.wsl罗维朋比色计检测红油火锅底料色泽的方法探讨[j].食品工程,2017(03):4-5.,结果如表8、表9。

[0096]

表8

[0097][0098]

从表8可知,发酵黄豆瓣底料水分含量较高,辣度差异不大,盐分含量较高,由于两者配方相同,盐分差异可能是由于豆瓣酱含盐量不同,有可能是灌装时油料比有差异。两者色泽差异不明显;发酵黄豆瓣底料的氨基酸态氮含量较高,结合水分含量,说明发酵黄豆瓣酱炒制的底料鲜味物质含量更高。

[0099]

表9

[0100][0101]

由表9可知,14人中,9人认为两个底料存在差异,除了对辣度、盐分的反映外,有结果显示车间豆瓣底料(2号)厚味重一些、1号较2号有明显的复合香味、酱香味不太一样,其中6人更喜欢发酵黄豆瓣底料(1号)的口感,3人更喜欢车间豆瓣底料口感。总的来说,黄豆瓣底料口感能够达到产品要求。

[0102]

二、挥发性成分分析

[0103]

对上述实验发酵黄豆瓣酱及蚕豆瓣酱炒制的火锅底料进行挥发性成分的分析,分析结果如表10所示。发酵黄豆瓣底料和蚕豆瓣底料共有的相对含量较多的是芳樟醇具有铃兰香气,分别是36.27%,46.02%。发酵黄豆瓣底料和蚕豆瓣底料共有成分共计35种。发酵黄豆瓣底料特有的香气成分为(-)-香茅醛,具有柠檬、香茅和玫瑰香气;(z)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛,强烈柠檬气味,给发酵黄豆瓣底料赋予清新的滋味。蚕豆瓣底料特有的香气成分为:香茅醇,具有甜玫瑰香;反式-2-癸烯醛,呈鸡、家禽和橙子似香味;二烯丙基硫醚,大蒜的气味;3-甲硫基丙醛,具强烈的洋葱和肉香样香气;β-蒎烯,特有的松节油香气;罗勒烯,甜香,草药和木香;桃金娘烯醛,带肉桂气味;顺式肉桂醛,有强烈的桂皮油和肉桂油的香气,温和的辛香气息;香叶醇,玫瑰香气;1-石竹烯,淡的丁香似香味。总的来说,蚕豆瓣底料含有的香气成分种类比发酵黄豆瓣底料的丰富,其各个香气成分相对含量较低。

[0104]

表10

[0105]

[0106]

[0107]

[0108][0109]

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体技术方案和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明技术方案的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本技术要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1