一种穿戴气囊的限位带固定机构的制作方法

[0001]

本实用新型涉及人体保护技术领域,具体涉及一种穿戴气囊的限位带固定机构。

背景技术:

[0002]

随着社会老龄化越老越严重,针对老年人跌倒的防护设计越来越多,在公告号为cn204908025u的实用新型专利、公布号为cn106490720a、cn106962994a的发明专利申请中,均公开有不同形式的下身穿戴气囊,但上述申请中均没有考虑到气囊在充气后会膨胀变硬,在无导向的情况下无法贴合人体,尤其是公告号为cn204908025u的实用新型专利,位于人体两侧的两片气囊在充气后向外岔开,一方面人体跌倒时的姿态不可控,当非人体两侧着地时,该气囊无法对人体提供保护,另一方面,由于两片气囊在充气后会向两侧岔开,当人体从上向下跌倒,由于地面对气囊下部的阻挡,进一步增加了气囊向外岔开的程度,无法对人体形成有效防护。

[0003]

针对上述问题,在本公司提交的公布号为cn109008010a的专利申请文件中,设计了一种与气囊下端两侧连接的限位固定带,气囊与该限位固定带形成包围人体的一圈,从而在气囊向外冲击时能够沿人体躯干形成的导轨移动,最终形成包裹人体的形态,确保气囊对人体的保护。因此限位固定带需要伸出收纳部进行扣合,伸出的位置为收纳部的撕裂线处,从而气囊下端能够在充气后迅速冲出收纳部。由于撕裂线容易断裂,因此使用时若用力拉扯限位固定带,则会直接将撕裂线扯断,造成产品报废。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型要解决的技术问题是提供一种穿戴气囊的限位带固定机构,使得沿垂直于扣合方向拉扯限位带时,限位带被固定,当气囊膨胀时能够打开固定部,从而气囊能够顺利冲出外壳包裹躯体。

[0005]

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种穿戴气囊的限位带固定机构,包括

[0006]

气囊,所述气囊一端连接有进气口,所述气囊另一端两侧连接限位带;

[0007]

外壳,所述外壳内部一侧连接所述气囊的进气口端,所述外壳另一侧通过撕裂线缝合;

[0008]

限位带,所述限位带端部穿过所述撕裂线伸出所述外壳;

[0009]

固定部,所述固定部包括母部和子部,所述母部设置于所述外壳内侧面,所述子部连接于所述限位带;其中

[0010]

所述气囊的进气口一端收纳于所述限位带所在的气囊一端与母部所在的外壳侧面之间。

[0011]

作为优选实施例,所述母部和子部沿垂直于所述限位带及外壳表面所在的平面方向扣合,所述母部和子部沿平行于所述限位带及收纳部表面所在的平面方向锁紧。

[0012]

作为优选实施例,所述固定部为四合扣,所述四合扣的母部包括面板和母扣,所述

面板和母扣夹持所述外壳表皮,所述四合扣的子部包括子扣和脚,所述子扣和脚夹持所述限位带。

[0013]

作为优选实施例,所述固定部为缝线钮,所述缝线钮的母部缝合于所述收纳部内,所述缝线钮的子部缝合于所述限位带上。

[0014]

作为优选实施例,所述气囊包括与所述外壳连接的主气道和与所述限位带连接的从气道,所述主气道连通所述进气口,所述主气道与所述从气道之间折叠收纳,所述主气道的直径大于所述外壳的内径。

[0015]

作为优选实施例,所述从气道卷绕设置于所述外壳内,所述主气道沿卷绕方向反向折叠于所述从气道一侧。

[0016]

作为优选实施例,所述从气道包括多个条状囊腔,每个所述囊腔分别与所述主气道连通。

[0017]

作为优选实施例,每个所述囊腔的宽度从与所述主气道连接的一端至另一端逐渐减小。

[0018]

作为优选实施例,所述气囊连接所述进气口的一端的宽度小于其连接所述限位带的一端的宽度。

[0019]

作为优选实施例,所述外壳外设置有一层外皮,所述外皮与所述外壳可拆卸连接。

[0020]

本实用新型的一种穿戴气囊的限位带固定机构与现有技术相比的有益效果是,使限位带的位置在非工作状态下被固定,在工作状态下能够由于气囊的膨胀被打开,从而形成对穿戴气囊的保护。

附图说明

[0021]

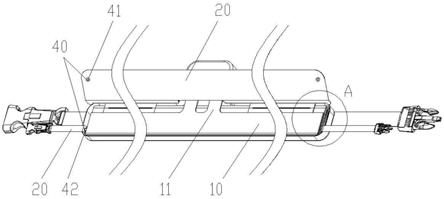

图1是本实用新型的整体结构示意图;

[0022]

图2是本实用新型的固定部结构示意图;

[0023]

图3是本实用新型的固定部受拉力示意图;

[0024]

图4是本实用新型的固定部受膨胀力示意图;

[0025]

图5是本实用新型的图1中a区结构放大图;

[0026]

图6是本实用新型的气囊结构示意图。

具体实施方式

[0027]

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

[0028]

参照图1所示,为本实用新型的一种保护气囊10的限位带30固定机构的整体结构示意图,本实施例30定机构包括:

[0029]

气囊10,所述气囊10一端连接有进气口11,所述气囊10另一端两侧连接限位带30;

[0030]

外壳20,所述外壳20内部一侧连接所述气囊10的进气口11端,所述外壳20另一侧通过撕裂线缝合;

[0031]

限位带30,所述限位带30端部穿过所述撕裂线伸出所述外壳20;

[0032]

固定部40,所述固定部40包括母部41和子部42,所述母部41设置于所述外壳20内侧面,所述子部42连接于所述限位带30;其中

[0033]

所述气囊10的进气口11一端收纳于所述限位带30所在的气囊10一端与母部41所在的外壳20侧面之间。

[0034]

当未充气时,气囊10呈扁平状收纳于外壳20内,此时固定部40的母部41和子部42扣合,当拉扯两侧的限位带30进行连接时,固定部40受到与扣合方向垂直的力,由于此力与固定部40的扣合方向不一致,因此无法打开固定部40,防止使用者在连接两侧的限位带30时过于大力,造成穿戴装置损坏。当充气时,与进气口11连接的气囊10一端迅速鼓胀,由于气囊10鼓胀的部分位于限位带30所在的气囊10一端与母部41所在的外壳20侧面之间,气囊10的鼓胀使限位带30与该侧面之间的距离增加,即对固定部40施加了沿扣合方向反向的拉力,使得固定部40的母部41和子部42分开,限位带30脱离与外壳20的连接,随着气囊10的继续膨胀,撕裂线断裂,限位带30随气囊10一同冲出外壳20,由于两侧的限位带30连接在一起,使得气囊10在向下的过程中始终保持包裹人体的姿态,形成对人体的全面保护。

[0035]

参照图2所示,为本实用新型实施例一结构示意图。本实用新型中,为防止固定部40在使用过程中与外壳20及限位带30产生错位,使得对限位带30的拉力在固定部40的轴线方向产生较大分力,所述母部41和子部42沿垂直于所述限位带30及外壳20表面所在的平面方向扣合,所述母部41和子部42沿平行于所述限位带30及收纳部表面所在的平面方向锁紧。此时向外拉动限位带30,只能产生沿限位带30长度方向的拉力,该拉力垂直于固定部40的打开方向,保证在拉动限位带30时固定部40不会打开。具体的,本实施例中,所述固定部40为四合扣40a。所述四合扣40a的母部41包括面板41a和母扣41b,所述面板41a和母扣41b夹持所述外壳20表皮,所述四合扣40a的子部42包括子扣42b和脚42a,所述子扣42b和脚42a夹持所述限位带30。即四合扣40a的母部41与外壳20固定,子部42与限位带30固定,母部41与子部42扣合通过过盈配合铆紧。参照图3和图4所示,为四合扣40a受拉力及气囊10膨胀力时的受力图,当人体穿戴时,拉动两侧的限位带30进行连接,此时四合扣40a受拉力作用,此拉力垂直于四合扣40a的铆紧方向,因此母部41和子部42不易分开,限位带30与外壳20之间的相对位置不产生变动。当气囊10工作充气时,气囊10向人体外侧方向膨胀,膨胀产生的力与四合扣40a的铆紧方向一致,由于气囊10膨胀的力较大,因此四合扣40a的母部41和子部42能够分离,即限位带30与外壳20分离,保证气囊10下部顺利离开壳。

[0036]

在本实用新型的另一优选实施例中,所述固定部40还可以为缝线钮,所述缝线钮的母部41缝合于所述收纳部内,所述缝线钮的子部42缝合于所述限位带30上。缝线钮与四合扣40a的区别在于与外壳20和限位带30的固定方式不同,两者的扣合方式和打开方式原理相同。因此任何在该技术原理基础上产生的结构形式都属于本实用新型的保护范围。

[0037]

参照图5所示,所述气囊10包括与所述外壳20连接的主气道12和与所述限位带30连接的从气道13,所述主气道12连通所述进气口11,所述主气道12与所述从气道13之间折叠收纳,所述主气道12的直径大于所述外壳20的内径。在此种结构中,能够保证主气道12首先快速膨胀,利用主气道12的膨胀打开固定部40并挣断撕裂线,使得从气道13能够快速冲出外壳20,提高气囊10的打开速度。本实施例中,所述从气道13卷绕设置于所述外壳20内,所述主气道12沿卷绕方向反向折叠于所述从气道13一侧。为使得外壳20被冲破后主气道12内的气体快速进入从气道13,主气道12沿卷绕方向反向折叠于从气道13一侧,此时主气道12与从气道13端部直接连通,主气道12内的气体进入从气道13,从气道13从端部被撑开膨胀。从气道13剩余部分沿卷绕方向反向顺延展开,能够保证从气道13以人体为导轨展开,从

气道13始终保持包裹人体的形态,因此无论以何种角度摔倒,本实用新型的气囊10均能够对人体形成保护。

[0038]

参照图6所示,所述气囊10连接所述进气口11的一端的宽度小于其连接所述限位带30的一端的宽度。使得气囊10打开的空间更宽松,方便其快速打开。所述从气道13包括多个条状囊腔14,每个所述囊腔14分别与所述主气道12连通。若从气道13为一个整体,则充气后从气道13中间部分鼓胀的程度大于其四周,在此情况下,不利于从气道13包裹人体。本实施例中设置多个条状囊腔14,一方面减少气囊10充气所需气量,另一方面,多个条状囊腔14能够顺利围成一周,形成包裹人体的保护状态。进一步的,在本实施例中,每个所述条状囊腔14的宽度从与所述主气道12连接的一端至另一端逐渐减小,从而使得气囊10充气速度更快,保证在危急时刻对人体的保护。更进一步的,穿戴装置在长期使用后,表面容易产生脏污,但由于外壳20内存在电路、气囊10等,且气囊10以特定的方式收纳在外壳20内,若将其拆除再对外壳20进行清洗,一方面不方便,另一方面容易造成损坏,影响穿戴装置的保护功能,因此本实施例中,所述外壳20外设置有一层外皮,所述外皮与所述外壳20可拆卸连接。当穿戴装置外表脏污,则直接将外皮拆卸进行清洗即可。

[0039]

以上所述实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1