可穿戴组件以及智能穿戴设备的制作方法

1.本申请涉及可穿戴设备领域,尤其涉及一种可穿戴组件以及智能穿戴设备。

背景技术:

2.智能穿戴设备具有贴身佩戴的优势,其可随时检测身体健康情况、即时通讯等诸多功能。近年来,越来越多的人开始关注认可和使用智能穿戴设备。传统的智能手表均包括表盘以及连接在表盘上的表带,表带可以绕设安装在用户的腕部。表带通常包括两部分,第一部分设有表带扣,第二部分设有卡孔,表带扣的扣针插入卡孔后,第一部分、第二部分彼此扣合并与表盘共同形成环状,以供用户佩戴。然而,上述借助于扣针的表带扣,其穿戴过程步骤较多,操作较为繁琐。

技术实现要素:

3.本申请实施例提供一种可穿戴组件以及智能穿戴设备。

4.第一方面,本申请实施例提供一种可穿戴组件。可穿戴组件包括第一穿戴件、锁紧件以及第二穿戴件。第一穿戴件包括收容部以及连接于收容部的锁紧部;收容部设有收容腔,收容腔贯穿收容部的一端形成开口。锁紧部邻近开口设置于收容部的一端,锁紧部设有锁紧腔,锁紧腔经由开口与收容腔连通。锁紧件可活动地连接于锁紧部,并位于锁紧腔内。第二穿戴件的至少部分结构可活动地穿设于锁紧腔,并位于锁紧件与锁紧部之间,第二穿戴件的一端可活动地容置于所收容腔内;其中,锁紧件与锁紧部之间的距离随锁紧件相对于锁紧部的位置改变而改变,以允许第二穿戴件可选择地自锁紧腔以及收容腔中脱出。

5.其中,在一些可选的实施例中,锁紧部包括相对间隔的第一侧壁和第二侧壁,以及连接于第一侧壁和第二侧壁之间的外壁,第一侧壁、第二侧壁以及外壁共同界定锁紧腔,锁紧件可活动地连接于第一侧壁和第二侧壁之间,并与外壁相间隔。

6.其中,在一些可选的实施例中,第一侧壁设有第一滑槽,第一滑槽包括相对的第一端以及第二端,第一端与外壁之间的距离大于第二端与外壁之间的距离;第二侧壁设有第二滑槽,第二滑槽包括相对的第三端以及第四端,第三端与第一端相对,第四端与第二端相对;锁紧件的一端可活动地穿设于第一滑槽,另一端可活动地穿设于第二滑槽。

7.其中,在一些可选的实施例中,第一端与开口之间的距离小于第二端与开口之间的距离。

8.其中,在一些可选的实施例中,锁紧部还包括连接壁,连接壁连接于第一侧壁和第二侧壁之间,并与外壁相对间隔设置,连接壁具有靠近开口的第一侧和远离开口的第二侧,第一侧与外壁之间的距离小于第二侧与外壁之间的距离。

9.其中,在一些可选的实施例中,锁紧部与收容部为一体成型结构,外壁的表面与收容部的表面平滑连接。

10.其中,在一些可选的实施例中,外壁设有通孔,通孔与锁紧腔连通,开口经由通孔暴露于外壁的表面。

11.其中,在一些可选的实施例中,收容部具有用于限定收容腔的内表面,第一穿戴件还包括金属层,金属层设置于收容腔内,并覆盖内表面。

12.其中,在一些可选的实施例中,可穿戴组件还包括滚子,滚子设置于第二穿戴件的末端。

13.第二方面,本申请实施例还提供一种智能穿戴设备,智能穿戴设备包括设备主体以及上述任一项的可穿戴组件,第一穿戴件及第二穿戴件分别连接于设备主体的相对两侧。

14.本申请实施例提供的智能穿戴设备及其可穿戴组件中,锁紧件可活动地连接于锁紧部,第二穿戴件能够穿设于锁紧腔,并位于锁紧件与锁紧部之间,锁紧件与锁紧部之间的距离随锁紧件相对于锁紧部的位置改变而改变,因此通过调节锁紧件相对于锁紧部的位置,能够调节锁紧件与锁紧部之间的距离,使锁紧件能够配合锁紧部挤压锁紧第二穿戴件,或者释放第二穿戴件。用户在佩戴可穿戴组件时,将第二穿戴件穿入锁紧腔并调节锁紧件的位置,即可完成第一穿戴件和第二穿戴件之间的扣合连接,该过程操作简单便捷。

15.进一步地,通过锁紧件能够配合锁紧部挤压锁紧第二穿戴件,使第一穿戴件、第二穿戴件以及设备主体共同形成的环状结构的环形尺寸能够实现无级调节,能够适应于各种不同尺寸的佩戴部位,其适用性较为广泛。同时,第一穿戴件设有用于收纳第二穿戴件的收容腔,当第一穿戴件和第二穿戴件之间扣合连接时,第二穿戴件的部分结构能够被收纳在该收容腔内,有利于简化可穿戴组件的结构,使可穿戴组件在被佩戴时结构更为简洁。

附图说明

16.为了更清楚地说明申请的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

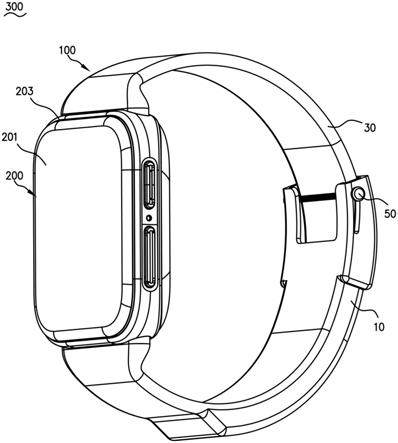

17.图1是本申请实施例提供的智能穿戴设备在第一视角的立体示意图。

18.图2是图1所示智能穿戴设备在第二视角的立体示意图。

19.图3是图2所示智能穿戴设备的可穿戴组件的立体示意图。

20.图4是图3所示可穿戴组件处于扣合状态的局部结构立体示意图。

21.图5是图3所示可穿戴组件的局部结构放大示意图。

22.图6是图3所示可穿戴组件的一种变通结构的局部结构放大示意图。

23.图7是图3所示可穿戴组件处于扣合状态的局部结构剖面示意图。

具体实施方式

24.下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

25.传统的智能手表均包括表盘以及连接在表盘上的表带,表带可以绕设安装在用户的腕部。表带通常包括两部分,第一部分设有表带扣,第二部分设有卡孔,表带扣的扣针插入卡孔后,第一部分、第二部分彼此扣合并与表盘共同形成环状,以供用户佩戴。然而,上述

借助于扣针的表带扣,其穿戴过程步骤较多,操作较为繁琐。

26.为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种可穿戴组件及智能穿戴设备,可穿戴组件包括第一穿戴件、锁紧件以及第二穿戴件。第一穿戴件包括收容部以及连接于收容部的锁紧部;收容部设有收容腔,收容腔贯穿收容部的一端形成开口。锁紧部邻近开口设置于收容部的一端,锁紧部设有锁紧腔,锁紧腔经由开口与收容腔连通。锁紧件可活动地连接于锁紧部,并位于锁紧腔内。第二穿戴件的至少部分结构可活动地穿设于锁紧腔,并位于锁紧件与锁紧部之间,第二穿戴件的一端可活动地容置于所收容腔内;其中,锁紧件与锁紧部之间的距离随锁紧件相对于锁紧部的位置改变而改变,以允许第二穿戴件可选择地自锁紧腔以及收容腔中脱出。

27.本申请实施例提供的智能穿戴设备及其可穿戴组件中,锁紧件可活动地连接于锁紧部,第二穿戴件能够穿设于锁紧腔,并位于锁紧件与锁紧部之间,锁紧件与锁紧部之间的距离随锁紧件相对于锁紧部的位置改变而改变,因此通过调节锁紧件相对于锁紧部的位置,能够调节锁紧件与锁紧部之间的距离,使锁紧件能够配合锁紧部挤压锁紧第二穿戴件,或者释放第二穿戴件。用户在佩戴可穿戴组件时,将第二穿戴件穿入锁紧腔并调节锁紧件的位置,即可完成第一穿戴件和第二穿戴件之间的扣合连接,该过程操作简单便捷。

28.下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。本申请实施例提供的智能穿戴设备是一种直接穿在身上或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备,智能穿戴设备可以包括但不限于为手表、智能手环、智能腕带、智能眼镜、指环或者头盔等等。为了方便解释,以下以智能手表为例进行详细说明。而本申请实施例提供的表带可以根据智能穿戴设备佩戴的位置不同而做出适应性调整。

29.请参阅图1及图2,本申请实施方式提供一种具有可穿戴组件100的智能穿戴设备300,智能穿戴设备300可以为但不限于为手表、智能手环、智能腕带、智能眼镜、指环或者头盔等智能穿戴设备。本实施方式的智能穿戴设备300以智能手表为例进行说明,可穿戴组件100则以智能手表的表带为例进行说明。智能穿戴设备300包括设备主体200以及可穿戴组件100,可穿戴组件100连接于设备主体200的两侧,以供用户佩戴。

30.本实施例中,设备主体200为表盘,表盘可以为能够实现智能手表功能的主体,设备主体200可以包括显示屏201以及壳体203,显示屏201与壳体203 围成的腔体内部可以设置有芯片、传感器、电池等部件。

31.传感器的种类包括但不限于能够检测体温的温度传感器、能够检测心率的振动感应传感器或者光电传感器、或用于检测血压的压力传感器等,以使传感器能够检测佩戴者的身体的各种健康指标,例如心率、体温或血压等信息。传感器也可以包括图像传感器、可见光传感器、红外光传感器等。芯片可以包括一个或多个处理单元,例如:其可以包括应用处理器(application processor,ap),调制解调处理器,存储器,数字信号处理器(digital signal processor,dsp),基带处理器,和/或神经网络处理器(neural-network processing unit,npu)等。显示屏201可以为液晶显示屏(liquid crystal display,lcd)或有机发光显示屏 (organic light-emitting diode,oled)等,显示屏201可以用于显示时间、健康指标、信息等多种信息。当然,显示屏201可以是触摸屏,或者显示屏201上可以设置有按键等操作部件。电池能够为显示屏201、控制器和处理器等部件提供电能,电池的种类包括但不限于锂电池、干电池、蓄电池等。

32.在本申请实施例中,设备主体200还可以包括无线通信模块,无线通信模块可以提供应用在智能手表上的包括无线局域网(wireless local area networks, wlan),蓝牙(bluetooth,bt),调频(frequency modulation,fm),红外技术(infrared, ir)等无线通信的解决方案。无线通信模块可以实现智能穿戴设备300与外部设备,例如手机、电脑等终端的通信连接。

33.可穿戴组件100包括第一穿戴件10、第二穿戴件30以及锁紧件50,第一穿戴件10和第二穿戴件30分别连接于设备主体200的相对两侧,锁紧件50用于将第一穿戴件10和第二穿戴件30连接于一起,以使第一穿戴件10和第二穿戴件30、设备主体200共同形成供用户佩戴的大致环状结构。需要说明的是,在本申请说明书中,当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是连接于或者直接设置在另一个组件上,或者可能同时存在居中组件(也即二者间接连接);当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件,也即,两个组件之间可以是间接连接。

34.第一穿戴件10和第二穿戴件30均大致呈带状,二者与设备主体200之间的连接不受限制,例如,第一穿戴件10和第二穿戴件30可以通过铰接结构连接于设备主体200,也可以通过一体成型工艺直接连接于设备主体200的壳体 203,还可以通过磁吸或卡扣结构可拆卸地连接于设备主体200。

35.第一穿戴件10和第二穿戴件30的材料不受限制,例如,第一穿戴件10或 /及第二穿戴件30可以是氟胶、硅胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶(thermoplasticpolyurethanes,tpu)、塑性硫化硅胶thermoplastic silicone vulcanizate,tpsiv) 等软胶材料构成的软胶表带。或者,第一穿戴件10或/及第二穿戴件30可以是由皮革等材质构成的皮革表带。又或者,第一穿戴件10或/及第二穿戴件30可以是由不锈钢、铜、铂金、钨钛合金等金属材质构成的金属表带。

36.请参阅图3,第二穿戴件30大致呈可弯曲的带状,其包括连接部32以及第一安装部34,连接部32用于与第一穿戴件10配合连接。第一安装部34设置于连接部32的一端,其相对于连接部32弯折凸出。第一安装部34连接于设备主体200的壳体203,例如,第一安装部34可以设有磁吸结构,以通过磁吸结构吸附于壳体203,或者,第一安装部34可以设有卡扣结构,以通过卡扣结构卡接于壳体203。

37.第一穿戴件10大致呈可弯曲的带状,其包括第二安装部12、收容部14以及锁紧部16,第二安装部12和锁紧部16分别设置于收容部14的相对两端。

38.第二安装部12连接于设备主体200的壳体203,例如,第二安装部12可以设有磁吸结构,以通过磁吸结构吸附于壳体203,或者,第二安装部12可以设有卡扣结构,以通过卡扣结构卡接于壳体203。收容部14大致呈带状,其连接于第二安装部12远离设备主体200的一侧。收容部14开设有收容腔1401,收容腔1401用于容纳第二穿戴件30的至少部分结构,例如,用于容纳第二穿戴件30的连接部32。收容腔1401贯穿收容部14远离第二安装部12的一端形成开口1403,开口1403用于供第二穿戴件30插入。锁紧部16设置于收容部14 远离第二安装部32的一端,并邻近开口1403。锁紧部16设有锁紧腔1601,锁紧腔1601经由开口1403与收容腔1401连通,以供第二穿戴件30穿插。

39.请参阅图4,锁紧件50可活动地连接于锁紧部16,并部分地位于锁紧腔1601 内。锁紧件50与锁紧部16的部分结构相对间隔设置,锁紧件50与锁紧部16 之间的距离随锁紧件

50相对于锁紧部的16位置改变而改变。当第二穿戴件30 容置于锁紧腔1601时,第二穿戴件30的一端可活动地容置于收容腔1401内,且第二穿戴件30的连接部32位于锁紧件50和锁紧部16的部分结构之间,通过改变锁紧件50相对于锁紧部16的相对位置,能够使锁紧件50与锁紧部16 之间的距离增大,以允许第二穿戴件30自锁紧腔1601以及收容腔1401中脱出;或者,通过改变锁紧件50相对于锁紧部16的相对位置,能够使锁紧件50与锁紧部16之间的距离减小,直至锁紧件50与锁紧部16共同挤压并夹紧第二穿戴件30,以允许第二穿戴件30与第一穿戴件10之间实现紧固连接。由此,用户在佩戴可穿戴组件100时,将第二穿戴件30穿入锁紧腔1601并调节锁紧件50 的位置,即可完成第一穿戴件10和第二穿戴件30之间的扣合连接,该过程操作简单便捷。

40.本申请实施例提供多种锁紧件50和锁紧部16之间的可活动连接结构,例如,该可活动连接结构可以包括但不限于包括:滑动、移动、平移或转动等结构。具体而言,在一些实施例中,锁紧件50可以通过枢轴可转动地连接于锁紧部16,通过转动锁紧件50使其置入锁紧腔1601中,能够挤压并锁紧第二穿戴件30,通过反向转动锁紧件50使其远离锁紧腔1601,能够释放第二穿戴件30。又如,在另一些实施例中,锁紧件50可以通过滑槽、滑轨等结构可滑动地连接于锁紧部16,通过推动锁紧件50使其置入锁紧腔1601中,能够挤压并锁紧第二穿戴件30,通过反向推动锁紧件50使其远离锁紧腔1601,能够释放第二穿戴件30。或者,锁紧件50和锁紧部16之间的可活动连接结构可以以其他可能的实施方式来实现,只要能够实现锁紧件50和锁紧部15共同配合以夹紧或释放第二穿戴件30即可,本说明书不再一一赘述。本说明书以下内容将结合附图对其中一个实施例进行详细说明。

41.请参阅图5,在本实施例中,锁紧部16包括第一侧壁161、第二侧壁163以及外壁165,第一侧壁161、第二侧壁163相对间隔设置,外壁165连接于第一侧壁161及第二侧壁163之间,外壁165还连接于收容部14。在本实施例中,外壁165大致沿着带状的第一穿戴件10的延伸方向设置,第一侧壁161及第二侧壁163大致沿着第一穿戴件10的厚度方向设置,第一侧壁161及第二侧壁163分别连接于外壁165相对于的两个边缘,使第一侧壁161、第二侧壁163以及外壁165共同界定锁紧腔1601。应当理解的是,上述的厚度方向为大致垂直于带状的第一穿戴件10的方向,延伸方向应理解为与带状的第一穿戴件10的长度方向一致。

42.第一侧壁161设有第一滑槽1611,第一滑槽1611用于容纳锁紧件50的部分结构。第一滑槽1611大致沿着第一穿戴件10的长度方向延伸,其包括相对的第一端1613以及第二端1615。第一端1613与外壁165之间的距离大于第二端1615与外壁165之间的距离,当锁紧件50在第一滑槽1611内运动时,其可以在第一端1613和第二端1615之间滑动,由于第一端1613与外壁165之间的距离大于第二端1615与外壁165之间的距离,锁紧件50在运动过程中,即可改变锁紧件50与外壁165之间的距离以锁紧或释放第二穿戴件30。例如,锁紧件50位于第一端1613处时,锁紧件50和外壁165之间的距离较大,二者共同释放第二穿戴件30;锁紧件50位于第二端1615处时,锁紧件50和外壁165之间的距离较小,二者共同锁紧第二穿戴件30。

43.与第一侧壁161相对应,第二侧壁161也设有与第一滑槽1611对应的滑槽结构,以用于容纳锁紧件50的另一个端部,使锁紧件50的结构较为稳固平衡。具体在图5所示的实施例中,第二侧壁163设有第二滑槽1631,第二滑槽1631 用于容纳锁紧件50的部分结构,例如,锁紧件50大致呈杆状,其一端可活动地穿设于第二滑槽1631,另一端可活动地穿设于第

一滑槽1611。第二滑槽1631 大致沿着第一穿戴件10的长度方向延伸,其包括相对的第三端1633以及第四端1635。第三端1633与外壁165之间的距离大于第四端1635与外壁165之间的距离,第三端1633与第一端1613相对设置,第四端1635与第二端1615相对设置。

44.进一步地,在本实施例中,第一端1613位于第一滑槽1611靠近开口1403 的一端,第二端1615位于第一滑槽1611远离开口1403的一端,也即,第一端 1613与开口1403之间的距离小于第二端1615与开口1403之间的距离。第三端1633位于第二滑槽1631靠近开口1403的一端,第四端1635位于第二滑槽1631 远离开口1403的一端,也即,第三端1633与开口1403之间的距离小于第四端1635与开口1403之间的距离,根据以上的说明可知,当锁紧件50位于第一端 1613和第三端1633处时,第二穿戴件30可被释放,因此第一端1613和第三端1633可视为锁紧部16的释放端;当锁紧件50位于第二端1615和第四端1635 处时,其能够与外壁165共同夹紧第二穿戴件30,因此第二端1615和第四端可视为锁紧部16的锁紧端,通过限定两个滑槽的四个端部与开口1403之间的距离关系,并分别限定四个端部与外壁165之间的距离关系,如上,可以限定两个滑槽的倾斜方向,使两个滑槽的锁紧端相对地远离收容部14,当第二穿戴件 30容置于收容腔1401中、锁紧件50挤压并夹紧第二穿戴件30时,若第二穿戴件30受到振动或者晃动具有向收容腔1401外部脱出的趋势,则第二穿戴件30 和锁紧件50之间的挤压关系会使得锁紧件50具有远离收容腔140运动的趋势,也即使锁紧件50朝向或者可能朝向两个滑槽的锁紧端运动,此时由于第二端1615和第四端1635的限制,锁紧件50与外壁165之间的距离也会变小,从而进一步锁紧第二穿戴件30,能够有效防止第二穿戴件30自收容槽1401中脱出,保证可穿戴组件100的连接稳定性。

45.进一步地,在本实施例中,锁紧部16还可以包括连接壁167,连接壁167 连接于第一侧壁161和第二侧壁163之间,并与外壁165相对间隔设置。连接壁167包括相对的第一侧1671和第二侧1673,第一侧1671位于连接壁167靠近开口1403的一侧,并与收容部14直接连接,第二侧1673位于连接壁167远离开口1403的一侧。第一侧1671与外壁165之间的距离小于第二侧1673与外壁165之间的距离,使连接壁167朝向外壁165的表面呈现为倾斜的导向面结构,该倾斜的导向面结构和外壁165之间共同形成一个逐渐收缩的腔体,以对第二穿戴件30插入收容腔1401时的运动进行导向。

46.在本实施例中,锁紧部16和收容部14为一体成型结构,例如,二者可以通过注塑成型工艺连接于一起,或者通过吹塑成型工艺连接于一起等。锁紧部 16和收容部14之间可以没有明显的分界线,本说明书中二者的命名仅为便于表述而设置,不应对第一穿戴件10的结构形成限制。在本实施例中,锁紧部16 和收容部14的表面可以平滑连接,例如,连接壁167背离外壁165的一侧与收容部14的表面平滑连接(如二者为共平面或者共曲面的结构);又如,外壁165 背离连接壁167的一侧与收容部14的表面平滑连接(如二者为共平面或者共曲面的结构),使可穿戴组件100的成型工艺相对简化,且其结构一致性高,减少了传统的卡扣连接结构所需的零部件,能够在一定程度上降低可穿戴组件100 的成本。

47.在一些实施例中,外壁165为整片式结构,以使第一穿戴件10的整体结构较为完整无空洞,能够提高其结构的一致性。在另一些实施例中,如图6所示,外壁165可以开设有通孔1651,通孔1651与锁紧腔1601连通,使开口1403经由通孔1651暴露于外壁165的表面。由此,通孔1651作为可视的视窗结构,用户能够直接在可穿戴组件100的外侧(也即背离如手腕等可穿戴部位的一侧) 看到开口1403,有利于将第二穿戴件30插入开口1403和收容腔

1401中,有助于提高操作的便利性。

48.请参阅图7,在一些实施例中,第一穿戴件10还可以包括金属层18,金属层18设置于收容腔1401内,并与收容部14的内表面相叠置。该内表面应理解为收容部14的用于限定收容腔1401的表面,也即收容部14具有用于限定收容腔1401的内表面141,金属层18叠置于内表面141上。通过将金属层18覆盖内表面141,可以利用金属层18本身表面粗糙度较低的特性,使第二穿戴件30 插入收容腔1401时的摩擦力较小,活动较顺畅。金属层18可以为金属镀层或者金属片等,其可以由铜、铝、锌、锡等金属制成,本申请实施例对此不作限制。

49.进一步地,在一些实施例中,可穿戴组件100还可以包括滚子70,滚子70 可转动地设置于第二穿戴件30,其用于减小第二穿戴件30在插入收容腔1401 过程中的摩擦力。具体而言,滚子70可以为球状滚子结构、柱状滚子结构等,其通过转轴连接于第二穿戴件30的末端,如连接于连接部32远离第一安装部 34的一端,以便于在第二穿戴件30在插入收容腔1401过程中与金属层18滚动接触,从而使二者之间的摩擦力相对较小,使第二穿戴件30的插拔更为顺畅。

50.进一步地,请再次参阅图4,在本申请提供的实施例中,锁紧件50可活动地连接于第一侧壁161和第二侧壁163之间。锁紧件50可以为杆状结构,其包括杆体52、第一操作部54以及第二操作部56,第一操作部54以及第二操作部 56分别设置于杆体52的相对两端。杆体52的一端可活动地穿设于第一滑槽1611,另一端可滑动地穿设于第二滑槽1631。杆体52基本容置于锁紧腔1601内,其表面可以设置有压花纹路,或可以包覆有橡胶体,以提高锁紧件50和第二穿戴件50之间的摩擦力,从而使可穿戴组件100的连接结构较为稳定可靠。第一操作部54连接于杆体52的一个端部,并位于第一侧壁161远离锁紧腔1601的一侧,第一操作部54的径向尺寸大于杆体52的径向尺寸,以防止锁紧件50脱离第一滑槽1611。第二操作部56连接于杆体52的另一个端部,并位于第二侧壁163远离锁紧腔1601的一侧,第二操作部56的径向尺寸大于杆体52的径向尺寸,以防止锁紧件50脱离第二滑槽1631。

51.本申请实施例提供的智能穿戴设备及其可穿戴组件中,锁紧件可活动地连接于锁紧部,第二穿戴件能够穿设于锁紧腔,并位于锁紧件与锁紧部之间,锁紧件与锁紧部之间的距离随锁紧件相对于锁紧部的位置改变而改变,因此通过调节锁紧件相对于锁紧部的位置,能够调节锁紧件与锁紧部之间的距离,使锁紧件能够配合锁紧部挤压锁紧第二穿戴件,或者释放第二穿戴件。用户在佩戴可穿戴组件时,将第二穿戴件穿入锁紧腔并调节锁紧件的位置,即可完成第一穿戴件和第二穿戴件之间的扣合连接,该过程操作简单便捷。

52.进一步地,通过锁紧件能够配合锁紧部挤压锁紧第二穿戴件,使第一穿戴件、第二穿戴件以及设备主体共同形成的环状结构的环形尺寸能够实现无级调节,能够适应于各种不同尺寸的佩戴部位,其适用性较为广泛。同时,第一穿戴件设有用于收纳第二穿戴件的收容腔,当第一穿戴件和第二穿戴件之间扣合连接时,第二穿戴件的部分结构能够被收纳在该收容腔内,有利于简化可穿戴组件的结构,使可穿戴组件在被佩戴时结构更为简洁。

53.在本说明书中,描述的具体特征或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技

术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1