具有净空间的中底的制作方法

1.本发明涉及鞋类技术领域,特别是用于日常使用的鞋类,例如胶底鞋,并且还涉及用于这种鞋的鞋底。

背景技术:

2.在现有技术中已知大量具有不同缓冲系统的日常鞋。日常鞋(如胶底鞋)与运动鞋(尤其是跑鞋)在鞋底的缓冲性能方面的要求明显有所不同。在一方面,在日常生活中,脚部的压力通常比跑步运动时小得多。而在另一方面,鞋子——例如站立时——在地面上的停留时间比典型的跑鞋要长,这意味着这种鞋的鞋底的稳定性要求与跑鞋的并不相同。

3.在现有技术中已知例如具有凝胶芯作为缓冲系统的鞋底。在鞋底的后跟区域中具有凝胶芯(以确保在踩踏时的垂直缓冲)的日常鞋被广泛使用。此外,通过在外底(laufsohle)和内底(brandsohle)之间的后跟区域中设置单独的弹簧元件实现了垂直缓冲性能的改善。其他已知的缓冲解决方案包括在鞋底和/或密封气室中封装气体。

技术实现要素:

4.已知日常鞋的问题在于,由于中底(mittelsohle)所需的、源于化石原料的聚合物材料的比例相对较高,生产这些鞋对环境有害。在鞋底中,通常相对较高比例的聚合物材料会导致较高的重量,这降低了穿着的舒适度并导致穿着者更快地感到疲劳。此外,通常要通过额外的聚合物材料来实现缓冲效果的改善,这从生态学的角度来看是有问题的。

5.已知的缓冲系统还有一个缺点,即能量必然会因缓冲而有所损失,这就增加了穿着者需要使用的力并因此导致更快感到疲劳。而且由于缓冲系统常常会增加鞋子的重量,因此产生的疲劳会被进一步增强。此外,虽然许多已知的缓冲系统在后跟着地期间对垂直作用力提供了令人满意的缓冲,但是这些系统并不能对水平出现的力提供充分的吸收,这对于患有膝关节和/或髋关节疼痛的人来说是尤其成问题的。

6.现有技术中已知的缓冲系统的另一个缺点是其会导致不稳定,尤其是在站立时发生不稳定。虽然这对于运动鞋——尤其是对于跑鞋——而言并不太重要,因为运动鞋与地面接触时间通常较短,但这种影响会显著降低日常鞋和休闲鞋的舒适度。这方面的一个常见问题是,通过缓冲系统或鞋底结构所引发的浮动效应(schwimmeffekt)。

7.因此,本发明的总体目的在于改进鞋底领域的现有技术,并且优选完全地或部分地克服现有技术的缺点。

8.在有利的实施例中提出了一种鞋底,该鞋底具有令人满意的缓冲效果,同时又在蹬地(abdruck)期间减少了由于缓冲所引起的能量损失。在其他有利的实施例中,提供了一种具有低重量并且能以更为环保且成本效益更好的方式制造的鞋底。在其他有利的实施例中还提出了一种鞋底,该鞋底可令人满意地缓冲在行进时出现的垂直作用力和水平作用力。在其他有利的实施例中也提供了一种鞋底,该鞋底使得能够稳定地站立并且优选地防止或减少了浮动效应。

9.在本发明的第一方面,通过一种鞋底实现了上述的总体目的,该鞋底包括稳定支撑板和具有前足区域、中足区域和后跟区域的中底。该中底具有朝向中底的底侧敞开的净空间,该净空间在外围基本上被中底完全包围并且通过稳定支撑板进行限定。由此,中底本身具有连续的中央开口,该中央开口由稳定支撑板封闭。朝向底侧敞开则是指,在穿着好的状态下,当从地面视角观察时,该净空间形成为敞开的凹部。稳定支撑板通常在垂直方向上限定净空间。该净空间从中底的后跟区域通过中足区域延伸到前足区域。在这样的鞋底中,稳定支撑板被构造成支撑穿着者的重力,并且在外围进行包围的中底被构造成充当支撑结构和缓冲系统。因此,与传统的鞋底相比,作为主要承重元件的不是中底而是稳定支撑板。因此,稳定支撑板允许将中底缩减在鞋底的外围区域。由于稳定支撑板的重量远低于由聚合物材料制成的中底,因此鞋底的重量被显著地减轻。通常,稳定支撑板可以是弯曲弹性且不可压缩的。优选地,稳定支撑板至少部分地直接暴露于在鞋底底侧处的周边环境,并且因此至少部分地从外部可见,或者部分地未被中底覆盖,优选地在净空间的区域中未被中底覆盖。

10.优选地,中底被构造成使得稳定支撑板在行进期间不与地面接触。例如,中底可形成围绕净空间外围(优选完全围绕净外围)延伸的连接片(steg)。该连接片可具有1至4cm的、优选为2至4cm的宽度。在行进期间,该连接片可以直接与地面接触或通过被施加到连接片上的外底与地面接触。

11.净空间设置在中底的中央。由于净空间在外围完全被中底包围,因此其不会延伸到中底外侧。一方面,净空间可以显著减轻重量,另一方面,净空间有利于稳定支撑板的弯曲。这意味着与没有净空间的鞋底相比,可以使用更具弯曲刚性的板,其在行进期间仍然可以舒适地弯曲,从而提供较高的蹬地能量。因此,穿着者感到疲劳的速度较慢,并且具有更舒适的跑步感觉。此外,鞋底变得更加柔韧,这也提高了穿着的舒适度。

12.如在本公开中使用的方向指示(richtungsangaben)应理解如下:鞋底的纵向方向l通过从后跟区域到前足区域的轴线描述,并因此沿着鞋底的纵向轴线延伸。鞋底的横向方向q横向于纵向轴线延伸,并且基本平行于鞋底的底侧,或者基本平行于地面。因此,横向方向沿着鞋底的横向轴线延伸。在本发明的上下文中,垂直方向v是指从鞋底的底侧朝向内底的方向,或是指在使用状态下朝向穿着者的脚的方向,并因此沿着鞋底的垂直轴线延伸。中底的外侧指的是中底的外围圆周外区。中底的向中间(mediale)的区域是一双鞋中的一只鞋在穿着时朝向第二只跑鞋的区域。相应地,一双跑鞋的中底的向外部(laterale)的区域指的是中底的外侧区域,即一双跑鞋在被穿着状态下,背对着第二只跑鞋并因此布置成与向中间的区域相对的区域。

13.用于鞋底的软弹性的材料对于本领域技术人员是熟知的。例如,可以使用杨氏模量(young modul)约为0.0001至0.2gpa的,尤其是0.001至0.1gpa的材料。通常,这种材料可以包括聚合物泡沫。软弹性的材料可包括橡胶、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(eva)、聚氨酯(特别是热塑性聚氨酯(tpu)或膨胀热塑性聚氨酯(etpu)、聚酰胺(例如pa-11、pa-12、尼龙)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylenterephthalat,pet)或聚对苯二甲酸丁二醇酯(polybuty-lenterephthalat,tbt),或它们的混合物。

14.稳定支撑板可由刚性聚合物(例如ldpe、hdpe、聚丙烯等)或碳纤维或它们的混合物组成。此外,稳定支撑板可以额外地或替代性地包括固化的纺织材料或由其组成。因此优

选地,稳定支撑板由与中底不同的材料制成。在穿着者的踩踏和滚动运动(abrollbewegung)中,稳定支撑板发生弯曲。由于板通常弯曲弹性的特性,通过使板恢复到其原始的、大致平坦的形状,实现了对蹬地过程的支持。通过净空间进一步增强了这种效果。净空间越大或者净空间在横向方向上的宽度越大,则蹬地期间的能量传递就越有效。此外,可以使用明显更硬的板,因为通过净空间使得稳定支撑板更容易弯曲。优选地,稳定支撑板具有60至70邵氏硬度(shore d),优选地为62至68邵氏硬度。稳定支撑板通常可以具有如下厚度(即在垂直方向上的延伸):最多5mm,特别是1至5mm,优选地为1.5至4mm。

15.通常来说,稳定支撑板被构造成使得在使用状态下穿着者的脚基本上完全置于稳定支撑板上。因此优选地,穿着者的脚不直接置于中底上。

16.在一些实施例中,净空间在中底横向方向上所具有的宽度(即在横向方向上的净宽度),其为中底在横向方向上的总宽度的至少25%。例如,该宽度(在横向方向上的净宽度)可以是至少1cm,优选地为至少1.5cm,特别是在1cm和5cm之间,优选地为在1.5cm和5cm之间。由于该稳定支撑板,净空间可以被设计成相对较宽,而不会造成不稳定。净空间在纵向方向上的长度(即在纵向方向上的净宽度)可以是中底在纵向方向上的长度的至少70%,特别是70%至95%,优选地为70%至85%。该长度(在纵向方向上的净宽度)取决于相应的鞋码,但在一些示例性实施例中可以是至少20cm,特别是在20至30cm之间。

17.在某些实施例中,中底在横向方向上的净空间至少在一个位置处具有至少1.5cm的、优选为至少2cm的宽度(即在横向方向上的净宽度)。

18.在一些实施例中,净空间可以沿其在中底的纵向方向上的长度在横向方向上具有可变的宽度(即在横向方向上的净宽度)。例如,包围净空间的中底在净空间的外围可以是弯曲的,即不是直的。优选地,净空间在外围被中底完全包围。

19.优选地,在前足区域中,净空间在横向方向上的宽度(即在横向方向上的净宽度)大于在后跟区域和/或中足区域中的,因为在前足区域中(即在穿着者的跖趾关节处的区域中),鞋底在行进期间弯曲,因此在该区域中有所增加的柔韧性有利于穿着舒适性和在蹬地期间的能量传递。

20.在一些实施例中,中底具有周向的梯级(stufe),用于更好地固定稳定支撑板。在这种情况下,稳定支撑板被布置在该梯级处和/或被固定到该梯级上。优选地,稳定支撑板与包围稳定支撑板的中底对齐,使得在稳定支撑板与中底之间的过渡区在垂直方向上被无梯级地(stufenlos)形成。优选地,梯级可以在净空间的方向上形成或者在外围基本上完全包围该净空间。

21.在其他实施例中,稳定支撑板的顶侧(即在穿着状态下,稳定支撑板的、面向穿着者的脚的或面向内底的表面)未被中底覆盖。因此,中底仅在外围包围稳定支撑板,从而节省材料和对环境有害的聚合物材料,而不会降低穿着舒适性和缓冲效果。

22.在一些实施例中,稳定支撑板在纵向方向上的长度为中底长度的至少80%,优选地为80%至95%,和/或,稳定支撑板在横向方向(q)上的宽度为中底在横向方向(q)上的宽度的至少50%,优选地为50%至90%。在这样的实施例中确保的是,稳定支撑板承受穿着者的重量,并将其有效地分布在鞋的整个鞋底上,特别是在沿垂直方向布置在稳定支撑板下方的、外围周向的中底上。

23.在一些实施例中,中底在后跟区域具有由中底和稳定支撑板限定的空腔。除了通

道之外,还提供了空腔,而该空腔通常被构造成,在鞋首先接触地面时提供额外的缓冲效果。空腔还可以构造成,通过在行进期间所产生的力被弹性压缩。通常,空腔可以完全地或至少部分地由软弹性的中底形成或限定。

24.优选地,空腔是完全封闭的。因此在这样的实施例中,空腔是可弹性压缩的、完全封闭的空腔。例如,在这样的实施例中,空腔可以由软弹性的中底完全限定和封闭,或者由软弹性的中底和稳定支撑板完全限定和封闭。通过完全封闭空腔可以防止石子或木片被卡在空腔中。

25.在其他实施例中,空腔被布置在后跟边缘(即沿纵向方向看在中底最后面的部分)与净空间之间。在这样的实施例中,空腔最佳地补充了用于缓冲的通道,因为首先与地面接触的后跟区域具有大幅改善的缓冲效果。

26.在一些实施例中,中底至少部分地在底侧处配有外底。优选地,中底的向外部的区域完全地配有外底。该外底可因此具有防滑特性。经过证明,仅在向外部的区域中设置防滑的外底,就能够有效地防止在踩踏和蹬地时打滑。至少在向中间的区域的一部分中,由于脚在行进期间的自然运动,此种外底可以被省去,而鞋在行进期间不会相对于地面打滑。由此可以节省材料、减轻重量。

27.特别是,外底可能不是中底的不可分割的部分。例如,外底可以由与中底不同的材料(例如比软弹性的中底的材料更耐磨)制成。

28.外底也可以被结构化,由此改善了防滑性能。例如,此种结构可以具有被规则排列地和不规则排列地布置的沟槽(furchen)或凹槽(rinnen)。

29.在一些实施例中,中底包括多个被构造成盲孔的通道,这些盲孔朝向净空间敞开并在中底的外侧的方向上延伸。

30.然而,形成为盲孔的通道不是贯穿式的。因此优选地,中底的外侧由单一材料周向地且连续地形成,并且没有侧向的开口。通常来说,通道的配置和尺寸被设计为向中底提供缓冲,从而使得该通道在行进时变窄或至少部分地封闭。优选地,通道至少部分地由软弹性的中底限定或形成。稳定支撑板还防止了通道的变形传递到穿着者的脚。

31.在本发明的范畴中,通道被理解为通常可被形成为管形的凹槽。一般来说,通道全部地或部分地由通道壁来限定。通常来说,通道是空的。通道是至少部分地可折叠的(kollabierbar)。由于通道形成为盲孔,因此其仅在一侧敞开。在优选实施例中,中底的通道可基本上彼此平行。在一些实施例中,单个通道的高度(即在垂直方向上的扩展)可以在1mm至1cm之间,和/或,通道的长度(即单个通道在鞋底的纵向方向上的扩展)可以在1至2.5cm之间。

32.在一些实施例中,在通道的一端与中底的外侧之间的壁厚可为至少3mm,特别是3至15mm,优选地在5至15mm之间。这样的壁厚有效地防止了浮动效应的发生并增加了鞋底的稳定性。

33.在一些实施例中,通道被布置在后跟区域中和中足区域中;特别地,通道可以仅布置在后跟区域中和中足区域中,而前足区域中没有通道。由于脚的初始接触通常发生在后跟区域中,因此良好的缓冲效果在该区域内尤为重要。前足区域中没有通道,这支持并改善了蹬地,因为在前足区域中的缓冲通道会导致在蹬地过程中的能量损失。

34.在其他实施例中,通道被构造成通过在行进时所产生的、在垂直方向上和/或水平

方向上的力发生变形,从而使得通道的开口至少被封闭1/3,优选地至少被封闭2/3。优选地,通道不能被在行进时所产生的力完全封闭。事实证明,与运动鞋相比,日常鞋和休闲鞋对缓冲效果的要求更低。由于通道优选地不被完全封闭,因此实现了更佳的稳定性并且避免或至少减少了浮动效应。

35.在行进时所产生的力通常是由于穿着者的体重(例如在40至120kg之间,特别是在50至100kg之间)所施加的重力。

36.在一些实施例中,通道(优选地,中底的所有通道)由稳定支撑板和软弹性的中底进行限定。在一些实施例中,通道完全通过稳定支撑板和软弹性的中底进行限定。通常来说,稳定支撑板在垂直方向上限定通道。

37.优选地,通道(特别是所有通道)可以在纵向方向上具有u形截面。在通道通过软弹性的中底和稳定支撑板进行限定的实施例中,例如,软弹性的中底形成通道的u形并且稳定支撑板在垂直方向上限定该u形。u形截面是特别有利的,因为其不仅可以有效地吸收垂直作用的力,而且还可以最佳地吸收水平作用的力,例如在不平坦的地面上行进时产生的力。

38.在进一步的实施例中,中底具有一个或多个在横向方向上延伸的凹槽,这些凹槽在纵向方向上被布置在通道的前面和/或后面,并且朝向中底的底侧敞开。此类凹槽有助于在水平方向上(即在中底的纵向方向上)封闭通道。由于该凹槽,可以更容易地剪切(scheren)通道,这增加了对水平作用的力的缓冲效果。对于日常鞋或休闲鞋而言,每个侧面(即在向外部的侧面和向中间的侧面上)已经有一个、两个或三个此类的凹槽,其能实现足够的缓冲效果。此外,0.1至0.5cm、优选0.1至0.3cm的凹槽深度已经足以实现该效果。

39.本发明的另一方面涉及一种鞋,其包括根据本文所述的任何实施例的鞋底。

40.在一些实施例中,鞋具有外鞋面(upper)和织物的内鞋面。这些鞋面可能是非整体设计的。特别地,外鞋面可以由与内鞋面不同的材料(例如皮革或人造皮革)制成。内鞋面通常可以形成为袜子。特别地,内鞋面可以是弹性的。例如,弹性的内鞋面可以设计成包括一个空间,该空间的体积在未穿着时小于穿着者的脚的体积,而在穿着时则变大。由此可将穿着者的脚紧紧地包裹起来,这大大提升了穿着的舒适度。为此目的,内鞋面被设计成相对于外鞋面至少部分地可自由移动。本领域技术人员可理解的是,内鞋面可以在一些位置连接到外鞋面。例如,在后跟区域可以将内鞋面缝制或粘合到外鞋面。然而,优选地,内鞋面被构造成至少在中足区域和/或前足区域中相对于外鞋面是可移动的。

41.在一些实施例中,内鞋面限定了一个与外鞋面完全隔开的内部空间,并因此穿着者的脚不与外鞋面接触。

42.本发明的另一方面涉及根据本文描述的实施例的鞋底在鞋的制造中的用途。特别地,所述制造可包括将鞋面固定到此类鞋底。

附图说明

43.参考以下附图和随附说明书中所示的实施例,对本发明的诸方面进行了更详细的解释。

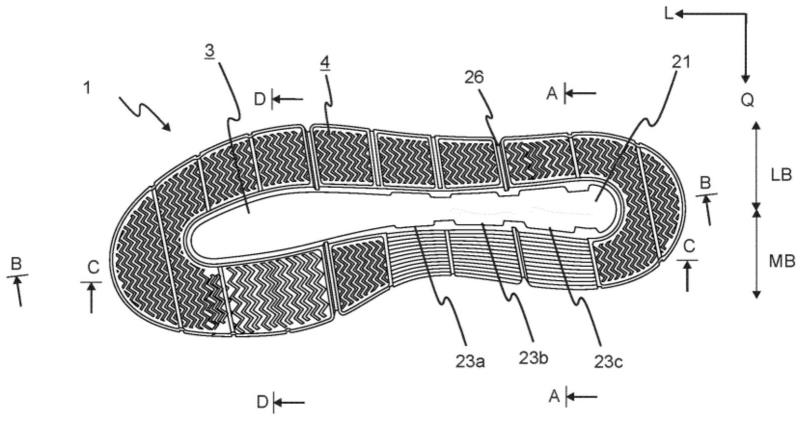

44.图1示出了用于根据本发明的实施例的、根据本发明的跑鞋鞋底的底侧的下方视图;

45.图2示出了根据图1中所示实施例的、根据本发明的鞋底的沿根据图1的b-b的示意

性纵向截面图;

46.图3示出了根据本发明的一个实施例的、根据本发明的鞋底的沿根据图1的a-a的横向方向的示意性截面图;

47.图4示出了根据本发明的跑鞋鞋底的顶侧的俯视图;

48.图5示出了根据本发明的另一实施例的、根据本发明的鞋底的纵向方向上向外部的区域中的示意性纵向截面图;

49.图6示出了根据图1所示的本发明实施例的、根据本发明的鞋底的示意性侧视图;

50.图7示出了根据本发明的鞋的前足区域中的示意性截面。

具体实施方式

51.在图1中示出了根据本发明的一个实施例的鞋底1的底侧视图。该鞋底1包括中底2,该中底2包括净空间21。如图1所示,净空间21在外围被中底2完全包围。此外示出了稳定支撑板3,其在垂直方向v上限定净空间21,使得该稳定支撑板在净空间区域中暴露于周边环境,并且,在该区域中未被中底覆盖。净空间21沿其在纵向方向l上的长度具有可变的宽度。在前足区域中的宽度(即净空间21在横向方向q上的直接扩展)大于在中足区域中或在后跟区域中的宽度。这有利于在蹬地期间前足区域中的能量转移。此外,因为避免了浮动效应,在后跟区域和中足区域中的较小宽度导致在踩踏时的稳定性有所增加。减小的宽度的影响在于:向中间的区域(mb)和向外部的区域(lb)彼此远离的能力降低。该中底被形成为,使得净空间21具有弯曲的周边。通道23a、23b和23c朝向净空间21开口。所示的中底2在向外部的区域lb中整个地并且在向中间的区域mb中部分地设有结构化的外底4。在通道23a、23b和23c的区域中,向中间的区域未设置有外底。

52.图2示出了沿图1中所示的鞋底1的纵向方向l上的b-b的纵向截面。中底2具有净空间21,该净空间21具有在纵向方向l上的净宽度l,该净空间21朝向中底2的底侧敞口,并因此在穿着状态下朝向地面敞开,并且从足跟区域fb通过中足区域mfb延伸进入前足区域vfb。净空间21由中底2在外围包围,并且在垂直方向v上由稳定支撑板3进行限定。图2清楚地示出了稳定支撑板3在外围被中底2包围。由此,穿着者的大部分重量首先作用在稳定支撑板上,并从该处分布到在外围包围该稳定支撑板的中底上。因此可以节省大量用于中底的聚合物材料,从而降低制造成本、减少环境影响。所述中底2具有周向梯级25,稳定支撑板3被布置在该周向梯级处或该周向梯级上。在净空间21与后跟边缘22之间的纵向方向上,中底2具有完全封闭的空腔24,该空腔24由中底2和稳定支撑板3形成并限定。

53.图3示出了图1中所示的实施例沿a-a的截面(参见图1)。该截面穿过通道23c。可以看出,通道23c形成为盲孔。在通道端部与中底外侧之间的壁厚w至少为3mm。通道23c朝向净空间21开口并且在垂直方向v上由稳定支撑板3限定。净空间21在垂直方向v上同样通过稳定支撑板3进行限定。净空间21在垂直方向v上具有净高度x。此外,净空间通常在通道23c的区域中在横向方向q上具有最大净宽度z,并且在鞋底的底侧处在横向方向q上具有更小的净宽度y。

54.图4示出了顶侧的视图,即具有根据本发明的鞋底1的鞋的内底和穿着者的脚的顶侧视图。可以看出,稳定支撑板3在外围被中底2完全包围,而稳定支撑板的顶侧未被中底2覆盖。

55.图5示出了根据本发明的鞋底1的纵向截面,该纵向截面穿过沿着根据图1的c-c的通道23a、23b、23c和23d。鞋底1包括中底2,该中底2包括后跟区域fb、中足区域mfb和前足区域vfb。在后跟区域fb中和中足区域mfb中,中底2包括在横向方向q上延伸的通道23a、23b、23c和23d,它们分别形成为盲孔并且基本上彼此平行地布置。前足区域没有通道。通道23a、23b、23c和23d在纵向方向上的截面中呈u形,并且在垂直方向v上由稳定支撑板3限定。因此,通道23a、23b、23c和23d完全地且排他地由软弹性的中底2和稳定支撑板3限定,而与通道的形状无关。中底2包括在纵向方向l上在通道23c前面和在通道23b后面的凹槽26,该凹槽26在纵向方向上设置在通道之间并且有利于它们在纵向方向l上的水平剪切。中底2的底侧(即在穿着状态下朝向地面的一侧)设有结构化的外底4。

56.图6示出了鞋底1的示意性侧视图。可以看出,图1中所示的通道23a、23b、23c和23d为盲孔,即它们被设置成朝向中底2的外侧延伸但不是贯通的,以使得如图5中所示的中底2的外侧一般没有通道或侧向开口。

57.图7示出了沿着根据图1的d-d的在横向方向q上的截面,该截面穿过具有根据本发明的鞋底的、根据本发明的鞋100的前足区域。鞋底包括中底2,该中底2包括净空间21。净空间21在外围被中底2完全包围。此外,示出了稳定支撑板3,其在垂直方向v上限定净空间21。鞋100还具有外鞋面52和内鞋面51。该内鞋面51被设计为限定一内部空间53,该内部空间53与外鞋面52基本上完全隔开,使得安置于内部空间53中的、穿着者的脚不与外鞋面接触。在所示的实施例中,前足区域中的内鞋面51相对于外鞋面52基本上是可移动的,并且可以在一定程度上抵靠外鞋面52移位。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1