一种具有气流循环的减震鞋底及减震鞋的制作方法

1.本技术涉及技术领域,尤其涉及一种具有气流循环的减震鞋底及减震鞋。

背景技术:

2.随着社会的不断进步,各种护脚工具应运而生,如休闲鞋、运动鞋、皮鞋等鞋子,鞋子穿着是否舒适是人们挑选鞋子必要考虑因素,而鞋底的好坏能够很大程度的影响鞋子的舒适度。

3.由于人体脚部分布有大量的汗腺和毛孔,所以脚部会分泌出大量的汗渍和水份,这些汗渍和水份会滞留在鞋内,使鞋内的环境变得潮湿,这种环境容易滋生细菌,若不及时清洗和杀菌,时间一长容易产生臭味并导致一些汗脚、脚气等足病的发生;另外,在一些高强度的运动中,不仅需要耐磨和防滑,鞋子的减震功能尤为重要,减震效果良好的鞋子可有效减少走路、跑步等运动时触地瞬间的冲击力,降低人体受伤的风险,现有鞋底缺乏减震机构,人在行走时,脚后跟处需要承受较大部分的压力而造成不适,且由于透气性差,脚出汗无法及时排出形成潮湿的环境,易导致出汗脚臭等问题,降低了穿着的舒适感。

技术实现要素:

4.本实用新型目的在于解决上述技术问题,提供一种具有气流循环的减震鞋底及减震鞋,本技术的减震鞋底不仅减震性能佳,且具有气流循环功能,增加着脚的舒适感。

5.为了达到上述目的,本实用新型的技术方案有:

6.一种具有气流循环的减震鞋底,包括鞋底本体、减震套与弹性块,所述鞋底本体与所述减震套均为减震材质所制,所述鞋底本体的一侧为跟部,所述跟部处开设有减震槽,所述减震套盖合所述减震槽,其内部形成容置腔,所述弹性块填充所述容置腔;行走过程中,所述减震套受力后往下压缩所述弹性块,所述容置腔的空气受挤压往外输出,脚部提起时,所述减震套与所述弹性块复位,空气回流至所述减震套的内部。

7.本技术中,鞋底本体的跟部所开设的减震槽与减震套相对接,减震套盖合在减震槽的上方,与减震槽之间形成容置腔,弹性块填充了容置腔;由于容置腔内有弹性块,行走过程中,脚跟处对减震套施加向下的力,促使减震套往下凹陷的同时压缩弹性块,容置腔内的空气被挤出至减震套外,由于弹性块具有弹性,当脚部提起时,减震套复位,弹性块回弹至原状,此时空气回流到容置腔内,往复的压缩复位而形成了气流循环,使得脚底部的空气可进行流动,不易形成潮湿闷热的环境而影响舒适感;鞋底本体与减震套均为减震材质制成,具有一定的缓冲作用,通过减震套与弹性块的配合,进一步抵消脚跟处的震动,使得鞋底具有良好的减震效果,提高了穿着时的舒适感,减少受伤的风险。

8.优选地,所述减震槽的底部开设有多个排气槽。排气槽的设置,增大了容置腔的空间,加强空气流动的强度。

9.优选地,所述减震套的底面延伸有与所述减震槽的内径相匹配的环形壁,所述环形壁与所述减震槽的侧壁抵接。

10.优选地,所述环形壁的前侧设有导气口,所述容置腔经所述导气口与外部连通;所述导气口朝向所述鞋底本体的前侧,所述鞋底本体的上端面在所述导气口的前侧开设有导气槽,所述导气槽与所述导气槽位于同一水平线。通过导气口与导气槽,使得气流更好地流往鞋底本体的前侧,增大气流循环的范围。

11.优选地,所述鞋底本体排列分布有多个透气槽,所述鞋底本体前侧的透气槽呈波浪形,靠近所述跟部的透气槽呈方形。

12.优选地,所述减震套呈帽状,四周为延伸边,所述减震槽的上端面低于所述鞋底本体的上端面而形成固定槽,所述延伸边与所述固定槽的侧壁抵接,以限位所述减震套。

13.优选地,所述鞋底本体为epr材料所制且一次成型,所述减震套由橡胶材质制成,所述弹性块为高弹海绵所制。高弹海绵具有较好的回弹性与透气性,较好地产生气流循环与发挥减震作用。

14.优选地,所述减震套盖合所述减震槽时,所述减震套高于所述鞋底本体的边缘高度范围为0.3至0.5cm。

15.本技术还提供了一种减震鞋,包括具有气流循环的减震鞋底,减震支撑性能好,着脚舒适。

附图说明

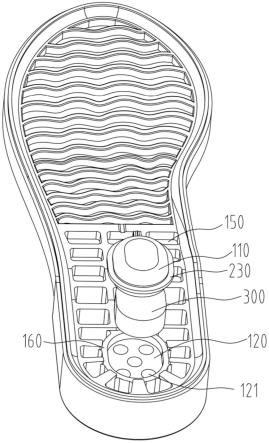

16.图1为本实用新型提供的具有气流循环的减震鞋底的整体结构示意图;

17.图2为本实用新型提供的具有气流循环的减震鞋底的结构分解示意图;

18.图3为本实用新型提供的跟部的结构剖视图;

19.图4为本实用新型提供的减震套的结构示意图。

具体实施方式

20.本技术实施例提供了一种具有气流循环的减震鞋底及减震鞋,用于解决现有鞋底缺乏减震机构,人在行走时,脚后跟处需要承受较大部分的压力而造成不适,且由于透气性差,脚出汗无法及时排出形成潮湿的环境,易导致出汗脚臭等问题,降低了穿着的舒适感的技术问题。

21.为使得本技术的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而非全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

22.请参阅图1至图4本技术实施例提供了一种具有气流循环的减震鞋底,包括鞋底本体100、减震套200与弹性块300,鞋底本体100与减震套200均为减震材质所制,鞋底本体100的一侧为跟部110,跟部110处开设有减震槽120,减震套200盖合减震槽120,其内部形成容置腔130,弹性块300填充容置腔130;行走过程中,减震套200受力后往下压缩弹性块300,容置腔130的空气受挤压往外输出,脚部提起时,减震套200与弹性块300复位,空气回流至减震套200的内部。

23.具体地,鞋底本体100的一侧为整体厚度较大的跟部110,减震槽120开设于鞋底本

体100的跟部110,减震套200与减震槽120的尺寸相对应,内部空间形成容置腔130,弹性块300填充在容置腔130内,弹性块300整体为海绵,本实施例中,鞋底本体100为epr材料所制且一次成型,减震套200由橡胶材质制成,弹性块300为高弹海绵所制,从而鞋底本体100与减震套200具有一定的缓冲作用,且减震套200与弹性块300可发生弹性形变,高弹海绵密度高,弹性好,可较好地缓冲跟部110所产生的震动与冲击力,行走过程中,脚部向下施力于跟部110时,减震套200往下凹陷,驱使内部的弹性块300被压缩,在发生弹性形变的过程中缓冲了鞋底所产生的震动与冲击力,且容置腔130内的空气被挤压后往外输出,产生气流;当脚部向上提起时,减震套200与弹性块300复位,空气重新进入容置腔130内而形成气流循环,使得鞋底本体100的上端面气体流动,不易形成潮湿密封的环境或导致脚部出汗。

24.进一步地,减震槽120的底部开设有多个排气槽121。减震槽120的底部往下开设有多个间隔设置的圆柱状排气槽121,弹性块300压缩时,排气槽121增大了容置腔130内的体积,使得减震套200与弹性块300受力时所输出的气流较大,确保所形成的气流循环具有足够的强度,促进脚部的空气流动。

25.进一步地,减震套200的底面延伸有与减震槽120的内径相匹配的环形壁210,环形壁210与减震槽120的侧壁抵接。环形壁210的前侧设有导气口220,容置腔130经导气口220与外部连通;导气口220朝向鞋底本体100的前侧,鞋底本体100的上端面在导气口220的前侧开设有导气槽140,导气槽140与导气槽140位于同一水平线。减震套200的背面为凹槽状,环形壁210由凹槽状的侧壁往下延伸形成,通过环形壁210与减震槽120的内壁抵接,减震槽120与减震槽120所形成的容置腔130不易漏气,确保压缩时,气流往导气口220输出至减震套200的外部,气流具有足够的强度,导气口220为环形壁210的前端开设缺口而形成,结构简单,导气口220与导气槽140位于同一水平线,导气槽140开设于鞋底本体100的上端面,更好地将容置腔130往外输出的气流导至鞋底的前侧,增大气流循环的范围。

26.再进一步地,鞋底本体100排列分布有多个透气槽150,鞋底本体100前侧的透气槽150呈波浪形,靠近跟部110的透气槽150呈方形。方形的透气槽150主要设于靠近跟部110的位置,且深度较深,减少了由于跟部110的高度而使得鞋底本体100的重量增大,使得鞋底更加轻便;透气槽150的设置,使得脚底部的空间较大,更好地产生气流循环。

27.更进一步地,减震套200呈帽状,四周为延伸边230,减震槽120的上端面低于鞋底本体100的上端面而形成固定槽160,延伸边230与固定槽160的侧壁抵接,以限位减震套200。减震槽120的上端面与鞋底本体100的上端面所形成的固定槽160,轮廓与延伸边230一致,帽状的减震套200盖合在减震槽120上,经由四周的延伸边230与固定槽160抵接,将整体嵌设于固定槽160中,使用过程中减震套200不易移位。减震套200盖合减震槽120时,减震套200高于鞋底本体100的边缘高度范围为0.3至0.5cm。

28.本实施例提供的减震鞋,包括具有气流循环的减震鞋底,鞋底本体100所开设的减震槽120与减震套200形成容置腔130,高弹海绵所制的弹性块300填充容置腔130,脚部往下压时,减震套200往下凹陷压缩弹性块300,由于弹性块300具有较好的透气性与回弹性,弹性块300被压缩时,空气被挤压往导气口220输出至容置腔130外,在发生弹性形变的过程中发挥了减震的作用,缓冲脚底所产生的震动与冲击,当减震套200与弹性块300复位时,空气经导气口220回流至容置腔130内,从而往复的形变产生了气流循环,带动脚底部的空气流动,防止形成潮湿闷热的环境,提高穿着的舒适感。

29.根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1