一种用于肝脏介入手术的门体静脉支架的制作方法

1.本发明涉及医疗介入穿刺技术领域,具体为一种用于肝脏介入手术的门体静脉支架。

背景技术:

2.肝脏是人体的合成工厂,我们吃的所有的营养物质,通过胃肠道吸收后,都要送到肝脏进行代谢合成,而负责输送营养物质给肝脏的就是门静脉。营养物质,有一部分在胃里吸收后通过胃冠状静脉送到门静脉,大部分通过肠管吸收后,由肠系膜静脉送到门静脉,还有小部分由脾静脉汇入门静脉。门静脉相当于是各种营养物质的中转站。

3.肝硬化的病人,肝脏结构发生了改变,门静脉的通道也受到了影响:血液不能快速流动,淤积在门静脉,导致门静脉压力很高,继而影响到胃冠状静脉、脾静脉、肠系膜静脉,随着压力逐步升高,胃冠状静脉的血流也开始返向,变成逆向肝的血流。随着门静脉压力的持续升高,会导致肝硬化病人很常见的表现:脾脏因为持续淤血会越来越大,导致脾功能亢进,血小板低等;胃冠状静脉因为反复逆流血流冲击而越来越粗,越来越薄,形成静脉曲张。随着门静脉压力越来越高,静脉曲张越来越严重,就像吹气球一样,很容易出现破裂而导致出血,这时候病人就会出现呕血或是解黑便。

4.现有技术中,一般采用或介入治疗行tips术进行治疗,但是目前普遍存在的技术问题是需要在穿刺成功后插入导丝,通过导丝向肝、门静脉之间释放球囊扩张,再通过导丝放入支架,抽出导丝即可。此种方式需要数次操作,而且是按顺序操作,导致手术效率低下,同时,由于肝静脉或门静脉是随着人体代谢而运转的,支架放入后是利用肝、门静脉之间刺破口收缩作用力而固定的,所以存在随着时间推移或肝、门静脉之间距离变化(大)而移动或脱落的风险。

5.现有技术中,为了解决tips术存在的支架难以将两条平行的血管进行吻合及固定的问题,而提出的公告号:cn108283510b,名为一种肝外血管吻合支架及其输送系统,包括支架、导入管、软管、套管、金属管、固定装置、螺丝和手柄。可将两条血管向一起靠拢及锚定,从而将两条平行的血管进行吻合,用于肝门静脉高压症的治疗方面,将改变行“门肠腔分流术”需外科开腹手术的历史,使其在介入微创的方式下即可进行,大大减少了该类患者的痛苦,提高了其疗效。但是其依然存在的不足是:由于颈内静脉较长,将无法实施金属管进入颈内静脉直至接近下腔静脉从而实施手术,该系统在通过支架两端的伞部将血管向中间靠拢,达到吻合的效果,这样将使两条血管(静脉)端部相向拉伸紧绷,如上所述,在代谢的过程中,静脉存在(相对)运动的情况,从而使得在吻合时有脱离风险。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种用于肝脏介入手术的门体静脉支架,以解决上述背景技术中提出的问题。

7.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

8.一种用于肝脏介入手术的门体静脉支架,包括鞘管、接头把手、穿刺针以及输气管,所述接头把手安装在鞘管的顶端,所述穿刺针安装在在鞘管的尾端,所述鞘管上套装有收纳式的气囊扩张管以及可释放的内支架结构,所述鞘管包括两个管体,分别为第一支管以及第二支管,位于收纳式的气囊扩张管内的第一支管或第二支管其中的一个底部封闭,且底部封闭的支管与所述收纳式的气囊扩张管连通,所述可释放的内支架结构包括膨胀环,并且可释放的内支架结构通过该膨胀环套装在鞘管上,所述输气管穿过接头把手进入到第一支管或第二支管其中之一与膨胀环连接。

9.优选的所述可释放的内支架结构还包括内支架,所述内支架套装在膨胀环上,所述内支架设置有缓冲防脱结构。

10.优选的所述缓冲防脱结构包括上套环以及下套环,所述上套环套装在内支架的顶端,所述下套环套装在内支架的尾端,所述下套环的尾端为直径逐渐变小直至与鞘管直径相同的圆锥状。

11.优选的所述上套环和下套环的相对圆环面上设置有弹性凸起,所述弹性凸起的顶部具有防滑纹。

12.优选的所述缓冲防脱结构为设置在内支架的顶端和尾端且具有弹性的片体,所述片体为向外倾斜的数组,且沿圆周均匀间隔分布。

13.优选的所述片体的内侧具有一体化的支片体。

14.优选的所述收纳式的气囊扩张管位于靠近可释放的内支架结构的正上方,且包括气囊扩张管本体,所述鞘管上开设有凹形槽,所述气囊扩张管本体通过凹形槽套在鞘管上。

15.优选的所述气囊扩张管本体与底部封闭的支管连通,且在初始状态下,直径不超过鞘管的最大外径。

16.优选的所述装置还包括导丝,所述导丝的一端可从接头把手穿入到鞘管底部未封闭的支管内,并从穿刺针穿出。

17.优选的,所述接头把手上安装有与底部封闭的支管相连通的接气管。

18.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

19.本发明,首先,在鞘管上安装好内支架和气囊扩张管,并通过输气管通入所需量的气体,使膨胀环充盈起来,以实现对内支架膨胀力,而使内支架可以被固定,在x线透视引导下,鞘管经颈静脉入路,尾部穿刺针从下腔静脉进入到肝静脉,先将气囊扩张管送达肝静脉和门静脉之间,然后通过接气管通入适量的气,使气囊扩张管本体逐渐膨胀,以实现对肝、门静脉进行扩张,当充气完毕后,肝、门静脉的穿刺口(及肝实质)被扩张完毕后,再将接气管放气,使气囊扩张管本体放气回复原状,鞘管进一步插入,使内支架进入到经过扩张后的肝、门静脉之间,然后将将导丝通过接头把手穿入到鞘管底部未封闭的支管内,经由穿刺针穿出接近曲张的胃食管静脉处,以实现建立肝、门静脉之间的人工分流通道,再将导丝拉回到穿刺针内,然后通过输气管对膨胀环放气,小心的抽出鞘管,在人工分流通道作用下从而显著降低门脉高压,控制和预防食管胃底静脉曲张破裂出血,促进腹水吸收。

20.本发明中,通过设置的内支架和气囊扩张管,相较于现有技术的穿刺和建立肝、门静脉之间的人工分流通道的繁多操作步骤次数大大减少,难度降低,效率大大提高,而且在将内支架安装到肝、门静脉之间后,由于内支架具有缓冲防脱结构,实时跟随肝、门静脉二者运动,适应二者间距的变化,内支架与肝、门静脉的内表面接触更为致密,提高了接触部

位的密闭性,同时可以使内支架被很好的固定,内支架固定性好,避免因肝、门静脉二者代谢运动而造成的脱落或移位。

附图说明

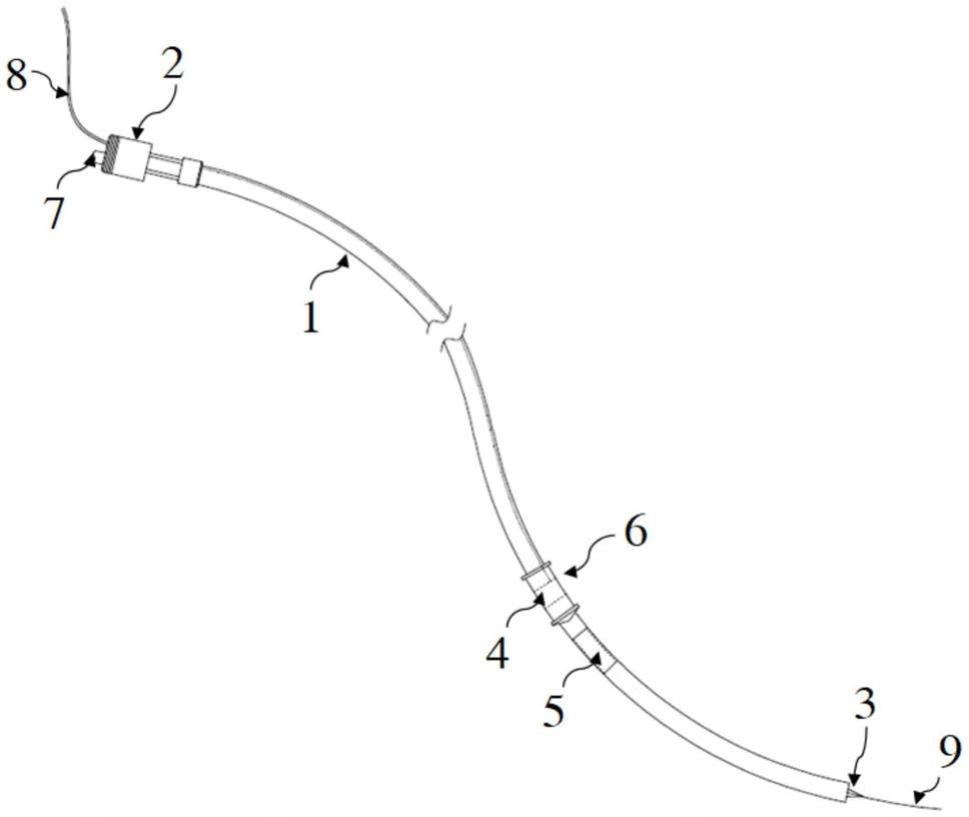

21.图1为本发明整体结构示意图;

22.图2为本发明实施例1的内支架及其安装在鞘管上示意图;

23.图3为本发明图2中上、下套环上的弹性凸起示意图;

24.图4为本发明实施例1的上(或下)套环的弹性凸起与肝静脉或门静脉配合示意图;

25.图5为本发明实施例1的弹性凸起结构示意图;

26.图6为本发明实施例2的内支架及其安装在鞘管上示意图;

27.图7为本发明图6中片体及其与肝静脉或门静脉配合示意图;

28.图8为本发明气囊扩张管安装在鞘管上示意图;

29.图9为本发明气囊扩张管送到肝静脉、门静脉之间示意图;

30.图10为本发明图9中气囊扩张管(气囊扩张管本体)充气扩张示意图;

31.图11为本发明将图10中内支架送入到扩张区域处;

32.图12为本发明将图11中鞘管抽出示意图。

33.图中:1鞘管、10第一支管、11第二支管、12凹形槽、2接头把手、3穿刺针、4膨胀环、5气囊扩张管、50气囊扩张管本体、6内支架、60上套环、61下套环、610圆锥状、611弹性凸起、612防滑纹、62片体、620支片体、7接气管、8输气管、9导丝。

具体实施方式

34.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

35.实施例1:

36.请参阅图1至图5以及图8至图12,本发明提供一种技术方案:

37.一种用于肝脏介入手术的门体静脉支架,包括鞘管1、接头把手2、穿刺针3以及输气管8,所述接头把手2安装在鞘管1的顶端,所述穿刺针3安装在在鞘管1的尾端,所述鞘管1上套装有收纳式的气囊扩张管5以及可释放的内支架结构,所述鞘管1包括两个管体,分别为第一支管10以及第二支管11,位于收纳式的气囊扩张管5内的第一支管10或第二支管11其中的一个底部封闭,且底部封闭的支管与所述收纳式的气囊扩张管5连通,所述可释放的内支架结构包括膨胀环4,并且可释放的内支架结构通过该膨胀环4套装在鞘管1上,所述输气管8穿过接头把手2进入到第一支管10或第二支管11其中之一与膨胀环4连接。

38.所述可释放的内支架结构还包括内支架6,所述内支架6套装在膨胀环4上,所述内支架6设置有缓冲防脱结构。所述缓冲防脱结构包括上套环60以及下套环61,所述上套环60套装在内支架6的顶端,所述下套环61套装在内支架6的尾端,所述下套环61的尾端为直径逐渐变小直至与鞘管1直径相同的圆锥状610。如图2所示,本实施例中在初始时,需要先对膨胀环4充入适量的气:通过将输气管8顶端接入到充气设备,然后控制接入量,到所需量后

停止充气。气体通过输气管8到膨胀环4,使膨胀环4充盈起来,以实现对内支架6膨胀力,而使内支架6可以被固定,以便随着鞘管1介入而同时运动。如图9-12所示,在在鞘管1穿刺成功后,当内支架6送到肝、门静脉二者之间后,撤去输气管8顶端连接的充气设备,使膨胀环4放气,膨胀环4放气后内支架6即可被固定到肝、门静脉之间。

39.本实施例中,由于内支架6的顶端和尾端分别对应具有上套环60、下套环61,所以当内支架6被送到肝、门静脉之间后(通道位),通过上套环60、下套环61可以避免在随着时间推移或肝、门静脉之间距离变化(大)而移动或脱落的风险。而且在鞘管1穿刺介入时,由于肝静脉位置位于门静脉之上,所以需要先穿刺肝静脉,而后是门静脉。所以下套环61的尾端呈圆锥状610,以便于在内支架6运送时便于从肝静脉进入门静脉,大大降低穿插阻力,从而成为通道位。

40.所述上套环60和下套环61的相对圆环面上设置有弹性凸起611,所述弹性凸起611的顶部具有防滑纹612。如图3-5所示,在人体代谢过程中,由于肝脏也随着代谢运转,所以存在肝、门静脉之间距离变化的情况。在内支架6被固定到肝、门静脉之间后,通过设置弹性凸起611,其目是可以适应肝、门静脉之间距离化,当肝、门静脉相对位置变大或变小时,弹性凸起611可以被压缩、弹起可以适应二者间距的变化,弹性凸起611可以牢牢的与肝、门静脉的内表面接触,实时跟随二者运动,而且在弹性凸起611的顶部具有防滑纹612,以使内支架6被很好的固定,避免脱落或移位。

41.所述装置还包括导丝9,所述导丝9的一端可从接头把手2穿入到鞘管1底部未封闭的支管内,并从穿刺针3穿出。所述接头把手2上安装有与底部封闭的支管相连通的接气管7。所述收纳式的气囊扩张管5位于靠近可释放的内支架结构的正上方,且包括气囊扩张管本体50,所述鞘管1上开设有凹形槽12,所述气囊扩张管本体50通过凹形槽12套在鞘管1上。

42.如图1、8所示,初始状态时,先不对气囊扩张管本体50进行充气,这样便于在穿刺针3穿刺后气囊扩张管5依次穿过肝、门静脉到达合适位置,即停留到二者之间。然后通过接气管7连接到充气装置或充气设备,对气囊扩张管本体50进行充气,充入所需量的气后,使气囊扩张管本体5逐渐膨胀,以实现对肝、门静脉进行扩张,为置入内支架6做准备。

43.当充气完毕后,肝、门静脉的穿刺口(及肝实质)被扩张完毕后,充气装置或充气设备停止工作,并撤去,使气囊扩张管本体5放气回复原状,此时由于所述气囊扩张管本体50与底部封闭的支管连通,且在初始状态下,直径不超过鞘管1的最大外径。气囊扩张管本体5与鞘管1除凹形槽12外的直径一致,这样便于在鞘管1进一步穿刺时降低阻力,同时也便于内支架6进入到经过扩张后的肝、门静脉之间。

44.在本实施例中,当内支架6置入成功后,通过导丝9的一端可从接头把手2穿入到鞘管1底部未封闭的支管内,经由穿刺针3穿出接近曲张的胃食管静脉处,将导丝9拉回到穿刺针3内,再通过输气管8对膨胀环4放气,然后小心的抽出鞘管1,即可建立肝、门静脉之间的人工分流通道,从而显著降低门脉高压,控制和预防食管胃底静脉曲张破裂出血,促进腹水吸收,穿刺针3的长度根据实际使用情况,在不影响使用的前提下做到越短越好,上套环60和下套环61的直径略大于内支架6的直径,如为内支架6的直径的1.1-1.2倍等,这样便于穿过被穿刺针3刺破的肝、门静脉(及肝实质)刺破口,而且在内支架6置入成功后,由于刺破口收缩而可以使内支架6得到固定。

45.实施例2:

46.请参阅图6至图7,本发明提供一种技术方案,与实施例1基本相同,不同的是:

47.所述缓冲防脱结构为设置在内支架6的顶端和尾端且具有弹性的片体62,所述片体62为向外倾斜的数组,且沿圆周均匀间隔分布。所述片体62的内侧具有一体化的支片体620。本实施例中,由于设置了向外倾斜的且具有弹性的片体62及其支片体620,一方面可以适应肝、门静脉之间距离化:当肝、门静脉相对位置变大或变小时,片体62可以被压缩、弹起可以适应二者间距的变化,片体62可以牢牢的与肝、门静脉的内表面接触,卡在内表面,实时跟随、门静脉二者运动,另一方面是通过支片体620,可以在不降低片体62柔性保持其自身目的的情况下,使得片体62与肝、门静脉的内表面接触更为致密,提高了接触部位的密闭性,从而增强了内支架6与肝、门静脉之间的密封性,使内支架6可以作为可建立肝、门静脉之间的人工分流通道,从而显著降低门静脉压力。

48.本发明中,为了便于叙述和理解,底部封闭的支管为第一支管10,底部未封闭的支管为第二支管11,导丝9穿过底部未封闭的支管,即第二支管11,当然,也可以根据需要将第一支管10设置为底部未封闭的支管为,第二支管11设置为底部封闭的支管。相对的两个片体62顶端之间距离为最大之间直径,最大直径略大于内支架6的直径,如为内支架6的直径的1.1-1.2倍等。而内支架结构材料根据实际需要优选采用高分子材料或金属制成,本发明其他未叙述的地方可与现有技术相同,此处不做详述。

49.本发明,首先,在鞘管1上安装好内支架6和气囊扩张管5,并通过输气管8通入所需量的气体,使膨胀环4充盈起来,以实现对内支架6膨胀力,而使内支架6可以被固定,在x线透视引导下,鞘管1经颈静脉入路,尾部穿刺针3从下腔静脉进入到肝静脉,先将气囊扩张管5送达肝静脉和门静脉之间,然后通过接气管7通入适量的气,使气囊扩张管本体5逐渐膨胀,以实现对肝、门静脉进行扩张,当充气完毕后,肝、门静脉的穿刺口(及肝实质)被扩张完毕后,再将接气管7放气,使气囊扩张管本体5放气回复原状,鞘管1进一步插入,使内支架6进入到经过扩张后的肝、门静脉之间,然后将将导丝9通过接头把手2穿入到鞘管1底部未封闭的支管内,经由穿刺针3穿出接近曲张的胃食管静脉处,以实现建立肝、门静脉之间的人工分流通道,再将导丝9拉回到穿刺针3内,然后通过输气管8对膨胀环4放气,小心的抽出鞘管1,在人工分流通道作用下从而显著降低门脉高压,控制和预防食管胃底静脉曲张破裂出血,促进腹水吸收。

50.本发明中,通过设置的内支架6和气囊扩张管5,相较于现有技术的穿刺和建立肝、门静脉之间的人工分流通道繁多操作步骤次数大大减少,而且在将内支架6安装到肝、门静脉之间后,由于内支架6具有缓冲防脱结构,实时跟随肝、门静脉二者运动,适应二者间距的变化,内支架6与肝、门静脉的内表面接触更为致密,提高了接触部位的密闭性,同时可以使内支架6被很好的固定,避免因肝、门静脉二者代谢运动而造成的脱落或移位。

51.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1