栓塞弹簧圈的制作方法

1.本发明涉及介入医疗器械技术领域,尤其涉及一种栓塞弹簧圈。

背景技术:

2.颅内动脉瘤是颅内动脉血管在血流动力学负荷或其它因素作用下逐渐扩张形成的异常膨出,由先天异常或后天损伤等因素导致,颅内动脉瘤一旦破裂出血,致死致残率极高,是一种高致病率和高致死率的脑血管疾病,是造成蛛网膜下腔出血的主要原因,破裂的颅内动脉瘤死亡率高达51%,生存者的致残率接近50%。

3.目前在临床上治疗颅内动脉瘤有两种方式:一种是外科开颅手术,对动脉瘤进行夹闭或者结扎,其缺点是手术时间长,病人创伤大,对于颈内动脉和椎基动脉主干等特殊部位的动脉瘤,采用外科手术治疗也十分困难;另外一种是介入血管内治疗,具有微创、安全、有效的优点,成为目前很多医学专家首选的临床治疗方案,目前应用最多的是在x射线的引导下,经皮血管穿刺,通过输送导管将栓塞弹簧圈栓塞到动脉瘤腔内,将动脉瘤形成实体而进行封闭。

4.但是在栓塞过程中,随着栓塞弹簧圈填充入动脉瘤腔中的长度越来越长,动脉瘤腔内可供栓塞弹簧圈填充的空间越来越小,尤其是栓塞后期,栓塞弹簧圈在填充入动脉瘤腔中受到的挤压越来越严重,会导致栓塞弹簧圈伸长硬化,很容易发生栓塞弹簧圈将输送导管踢出动脉瘤腔至载瘤动脉内的情况,导致栓塞失败,栓塞弹簧圈的尾端会垂于载瘤动脉内而造成血管栓塞,因此需要取出该栓塞弹簧圈并更换新的栓塞弹簧圈后重新填充,从而延长手术时间,增加手术风险和病人痛苦。

技术实现要素:

5.为解决上述技术问题,本发明提出了一种栓塞弹簧圈,以解决栓塞时栓塞弹簧圈容易将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉的问题。

6.为了实现上述发明目的之一,本发明一实施方式提供了一种栓塞弹簧圈,包括弹簧圈本体以及设于所述弹簧圈本体内的抗解旋线,所述抗解旋线近端的线径小于远端的线径;

7.所述抗解旋线包括弯曲段,所述弯曲段的近端固定连接于所述弹簧圈本体的近端,所述弯曲段的远端固定连接于所述弹簧圈本体的远端;

8.或者,所述抗解旋线包括弯曲段和直线段,所述弯曲段的近端固定连接于所述弹簧圈本体的近端,所述弯曲段的远端连接于所述直线段的近端,所述直线段的远端固定连接于所述抗解旋线的远端。

9.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述抗解旋线的线径自远端向近端逐渐变小。

10.作为本发明一实施方式的进一步改进,在所述抗解旋线的远近方向上,所述抗解旋线的近端单位长度的线长大于远端单位长度的线长。

11.作为本发明一实施方式的进一步改进,在所述抗解旋线的远近方向上,所述抗解旋线的单位长度的线长自远端向近端逐渐增大。

12.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述弯曲段为变距螺旋线,所述弯曲段的螺距自远端向近端逐渐变小。

13.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述弯曲段为等高波浪线,所述弯曲段的相邻波峰的间距自远端向近端逐渐变小。

14.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述抗解旋线为等高锯齿线,所述抗解旋线的相邻锯齿的间距自远端向近端逐渐变小。

15.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述抗解旋线的线长为其沿远近方向的直线长度的105~150%。

16.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述抗解旋线的线径为0.02~0.1mm。

17.作为本发明一实施方式的进一步改进,所述抗解旋线的线径为0.03~0.06mm。

18.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:本发明的栓塞弹簧圈,所述弯曲段为抗解旋线提供了一定的伸长余量,在栓塞过程中,当弹簧圈本体在动脉瘤腔中受到挤压而伸长时,抗解旋线可以伸长,从而避免了弹簧圈本体的伸长硬化,而抗解旋线近端的线径变小提高了其近端的柔性,进一步缓解了栓塞过程中,尤其是栓塞后期,弹簧圈本体近端的硬化,二者的共同作用可以防止弹簧圈本体近端的伸长硬化,从而防止由此引起的栓塞弹簧圈近端将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉中的情况发生,避免了栓塞弹簧圈的近端无法输送入动脉瘤腔内而使其尾端垂于载瘤动脉内而引起血管栓塞,大大缩短了手术时间,降低了手术风险,减缓了病人痛苦;通过弯曲段与直线段的配合,可针对栓塞弹簧圈远端与近端的受挤压情况不同,而使抗解旋线近端与远端的伸长余量分布不同,减小了加工难度。

附图说明

19.此处所提供的附图用来说明对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

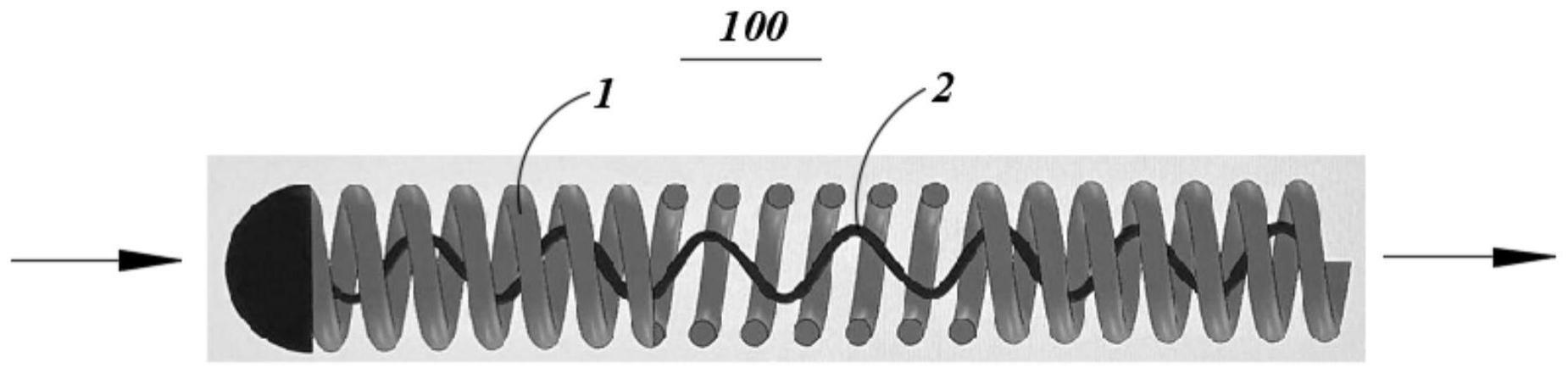

20.图1为本发明实施例1的栓塞弹簧圈远端部分的局部剖切的结构示意图;

21.图2为本发明实施例1的抗解旋线的结构示意图;

22.图3为本发明实施例2的抗解旋线的结构示意图;

23.图4为本发明实施例3的抗解旋线的结构示意图;

24.图5为本发明实施例4的抗解旋线的结构示意图;

25.图6为本发明实施例5的抗解旋线的结构示意图;

26.图7为本发明实施例6的抗解旋线的结构示意图;

27.图8为本发明实施例2的定型装置的结构示意图。

具体实施方式

28.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术具体实施例及相应的附图对本技术技术方案进行清楚、完整地描述。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

29.在本发明的各个图示中,为了便于图示,结构或部分的某些尺寸会相对于其它结构或部分扩大,因此,仅用于图示本发明的主题的基本结构。

30.实施例1

31.参看图1,本发明提出了一种栓塞弹簧圈100,包括弹簧圈本体1以及设于弹簧圈本体1内的抗解旋线2,抗解旋线2的近端通过设于其近端的第一连接部固定连接于弹簧圈本体1的近端,抗解旋线2的远端通过设于其远端的第二连接部固定连接于弹簧圈本体1的远端,也即,抗解旋线2的两端分别连接于弹簧圈本体1的两端,从而限制弹簧圈本体1解旋。

32.在本发明中,术语“远端”和“近端”应当被理解为从临床医生的方向观察,近端为朝向临床医生的一端,而远端为远离临床医生的一端,图中箭头所示的方向为自远端向近端的方向。

33.抗解旋线2的所述第一连接部和所述第二连接部可以通过焊接、绑系或者胶水粘结等方式固定连接于弹簧圈本体1,胶水可以采用瞬干胶水、环氧胶水或uv胶水等医用胶水。

34.其中,弹簧圈本体1的一级螺旋的直径为0.22~0.5mm,以便于填充动脉瘤腔;弹簧圈本体1的材质为形状记忆材料,优选铂钨合金。抗解旋线2的材质可以选自pp、poe、pet、尼龙等。

35.需要理解的是,本发明中所描述的以及各图示中的各栓塞弹簧圈100、弹簧圈本体1、抗解旋线2均为其沿远近方向的伸直状态下,在使用和移动过程中,其会随着所处环境和外力作用而同步弯曲。

36.栓塞时,在x射线的引导下,通过输送导管将栓塞弹簧圈100输送至动脉瘤腔,也即,将输送导管输送至其远端进入动脉瘤腔,然后推送栓塞弹簧圈100使其由远端向近端的顺序逐步进入动脉瘤腔并填充。

37.参看图1至图2,在本实施例中,抗解旋线2包括弯曲段,所述弯曲段的近端固定连接于弹簧圈本体1的近端,所述弯曲段的远端固定连接于弹簧圈本体1的远端,且抗解旋线2近端的线径小于远端的线径。这样,所述弯曲段为抗解旋线2提供了一定的伸长余量,在栓塞过程中,当弹簧圈本体1在动脉瘤腔中受到挤压而伸长时,抗解旋线2可以伸长,从而避免了弹簧圈本体1的伸长硬化,而抗解旋线2近端的线径变小提高了其近端的柔性,进一步缓解了栓塞过程中,尤其是栓塞后期,弹簧圈本体1近端的硬化,二者的共同作用可以防止弹簧圈本体1近端的伸长硬化,从而防止由此引起的栓塞弹簧圈100近端将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉中的情况发生,避免了栓塞弹簧圈100的近端无法输送入动脉瘤腔内而使其尾端垂于载瘤动脉内而引起血管栓塞,大大缩短了手术时间,降低了手术风险,减缓了病人痛苦。

38.进一步地,抗解旋线2的线径自远端向近端逐渐变小,可使得抗解旋线2自远端向近端的柔性越来越好,这样可根据栓塞弹簧圈100自远端至近端各处的受挤压程度不同而针对性地改善栓塞弹簧圈100的柔韧度,自远端向近端逐段降低栓塞弹簧圈100的硬度,尤其是可显著降低栓塞弹簧圈100近端的硬度,解决栓塞过程中由于动脉瘤腔中的空间越来越小使栓塞弹簧圈100受到的挤压越来越严重而导致的弹簧圈本体1自远端向近端硬度逐渐增加的问题,从而防止由此引起的栓塞弹簧圈100将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉中的情况发生,避免了栓塞弹簧圈100的近端无法输送入动脉瘤腔内而使其尾端垂于载

瘤动脉内而引起血管栓塞,大大缩短了手术时间,降低了手术风险,减缓了病人痛苦。

39.可以理解的是,此处所述的抗解旋线2的线径自远端向近端逐渐变小,可以是抗解旋线2的线径自远端向近端连续变小,也可以是抗解旋线2的线径自远端向近端阶梯状变小,亦或者是抗解旋线2的线径自远端向近端分阶段变小或者其它方式变小,只要其可实现抗解旋线2自远端向近端的柔性越来越好即可。

40.进一步地,在抗解旋线2的远近方向上,所述远近方向即为自抗解旋线2的远端向近端的方向,抗解旋线2的近端单位长度的线长大于远端单位长度的线长,这样,抗解旋线2不仅具有伸长余量,而且大大提高了其近端的可伸长量,缓解了栓塞过程中,尤其是栓塞后期,弹簧圈本体1近端由于伸长而引起的硬化,从而防止由此引起的栓塞弹簧圈100近端将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉中的情况发生,避免了栓塞弹簧圈100的近端无法输送入动脉瘤腔内而使其尾端垂于载瘤动脉内而引起血管栓塞,大大缩短了手术时间,降低了手术风险,减缓了病人痛苦。

41.优选地,在抗解旋线2的的远近方向上,抗解旋线2单位长度的线长自远端向近端逐渐增大,也即,抗解旋线2自远端向近端的可伸长量越来越大,从而使弹簧圈本体1的伸长余量自远端向近端越来越大,在栓塞过程中,当弹簧圈本体1在动脉瘤腔中受到的挤压程度不同而伸长时,抗解旋线2的远端和近端均可对应地提供足够的伸长余量,尤其是可针对抗解旋线2近端所需的伸长余量大于其远端所需的伸长余量的情况进行改善,显著增加栓塞弹簧圈100近端的可伸长量,解决栓塞过程中由于动脉瘤腔中的空间越来越小使栓塞弹簧圈100受到的挤压越来越严重而导致的弹簧圈本体1自远端向近端伸直逐渐硬化的问题,从而防止由此引起的栓塞弹簧圈100将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉中的情况发生,避免了栓塞弹簧圈100的近端无法输送入动脉瘤腔内而使其尾端垂于载瘤动脉内而引起血管栓塞,大大缩短了手术时间,降低了手术风险,减缓了病人痛苦。

42.进一步地,抗解旋线2的线长为其沿远近方向的直线长度的105~150%,不仅使抗解旋线2可以伸长,尤其是抗解旋线2的可伸长量在此范围内自远端向近端逐渐增大,可防止栓塞过程中由于抗解旋线2的长度限制而导致的弹簧圈本体1拉直和硬度增加,进而引起的剩余部分栓塞弹簧圈100无法输送入动脉瘤内、栓塞弹簧圈100的尾端垂于载瘤动脉内导致血管栓塞的情况发生,而且可以防止弹簧圈本体1在栓塞过程中解旋。

43.进一步地,抗解旋线2的线径为0.02~0.1mm,优选地,抗解旋线2的线径为0.03~0.06mm,一方面可以防止弹簧圈本体1在栓塞过程中解旋,另一方面可以保证抗解旋线2具有一定的柔性,尤其是抗解旋线2的线径在此范围内自远端向近端逐渐变小,可以防止栓塞弹簧圈100将输送导管踢出动脉瘤入口至载瘤动脉中,进而引起剩余部分栓塞弹簧圈100无法输送入动脉瘤内、栓塞弹簧圈100的尾端垂于载瘤动脉内导致血管栓塞等情况发生。

44.参看图2,具体地,在本实施例中,所述弯曲段设置为螺旋线,且螺距为0.2~1mm。

45.优选地,该螺旋线为变距,且所述弯曲段的螺距自远端向近端逐渐变小,也就是说,所述弯曲段的螺旋线圈的密度自远端向近端逐渐增加,也即,抗解旋线2自远端向近端的可伸长量逐渐增加,从而使弹簧圈本体1的伸长余量自远端向近端越来越大,在栓塞过程中,当弹簧圈本体1在动脉瘤腔中受到的挤压程度不同而伸长时,抗解旋线2自远端向近端的不同位置处均可对应地提供足够的伸长余量,从而针对性地改善由于栓塞弹簧圈100进入动脉瘤腔中的长度越来越大而使得栓塞弹簧圈100受到的挤压越来越严重,进而导致的

弹簧圈本体1自远端向近端硬度逐渐增加的问题,防止栓塞弹簧圈100将输送导管踢出动脉瘤腔入口至载瘤动脉中。

46.所述弯曲段的螺旋线可以设置为等径,以适配弹簧圈本体1的尺寸,减小加工难度。

47.优选地,所述弯曲段设置为变径,以使所述弯曲段的螺旋直径自远端向近端逐渐增大,从而进一步提高栓塞弹簧圈100的伸长余量。

48.加工时,可将所述弯曲段缠绕在棒材上进行热定型制备成螺旋线,定型温度为80~130℃,定型时间为15~120min,可以通过缠绕的疏密程度来控制所述弯曲段的螺距自远端向近端逐渐变小,还可以进一步通过选择棒材的直径来控制抗解旋线2的螺纹直径,比如通过选择棒材的直径逐渐变大即可实现所述弯曲段的螺纹直径自近端向远端逐渐变大。当然,也可以采用其它定型方式来对所述弯曲段进行处理,只要可以使所述弯曲段的形状和尺寸满足要求即可。

49.实施例2

50.请参图3所示,为本发明中的另一实施例,该实施例2与实施例1的区别在于:

51.所述弯曲段设置为波浪线,波幅为0.05~1mm,且所述弯曲段的相邻波峰的间距自远端向近端逐渐变小,也就是说,所述弯曲段的波峰密度自远端向近端逐渐增加,从而使抗解旋线2的可伸长量自远端向近端逐渐增大,从而使弹簧圈本体1的伸长余量自远端向近端越来越大,在栓塞过程中,当弹簧圈本体1在动脉瘤腔中受到的挤压程度不同而伸长时,抗解旋线2自远端向近端的不同位置处均可对应地提供足够的伸长余量,可针对性地改善由于栓塞弹簧圈100进入动脉瘤腔中的长度越来越大而使得栓塞弹簧圈100受到的挤压越来越严重而导致的弹簧圈本体1自远端向近端硬度逐渐增加的问题,防止栓塞弹簧圈100将输送导管踢出动脉瘤入口至载瘤动脉中。

52.在本实施例中,所述弯曲段的波浪线设置为等高,以适配弹簧圈本体1的尺寸,减小加工难度;在其它实施例中,所述弯曲段的波浪线也可以设置为波幅自远端向近端逐渐增大,以进一步提高栓塞弹簧圈100的伸长余量。

53.加工时,可将抗解旋线2置于图8所示的定型装置200中进行热定型从而将所述弯曲段制备成波浪线,其中,定型温度为80~130℃,定型时间为15~120min,可以通过选择定型装置200的波纹形状以控制所述弯曲段的弯曲形状,也可以通过选择定型装置200的波纹密度来控制抗所述弯曲段的相邻波峰的间距自远端向近端逐渐变小,还可以通过选择定型装置200的波纹高度来控制所述弯曲段的相邻波峰的间距自远端向近端逐渐变小。图3所示的抗解旋线2即为采用自一端向另外一端波纹密度逐渐增大的定型装置200制备而成。

54.该实施例2与实施例1除上述区别外,其他均相同,于此,不再赘述。

55.实施例3

56.请参图4所示,为本发明中的另一实施例,该实施例3与实施例2的区别在于:

57.所述弯曲段设置为锯齿线,锯齿高度为0.05~1mm,且抗解旋线2的相邻锯齿的间距自远端向近端逐渐变小,也就是说,抗解旋线2的锯齿密度自远端向近端逐渐增加,从而使抗解旋线2的可伸长量自远端向近端逐渐增大,从而使弹簧圈本体1的伸长余量自远端向近端越来越大,在栓塞过程中,当弹簧圈本体1在动脉瘤腔中受到的挤压程度不同而伸长时,抗解旋线2自远端向近端的不同位置处均可对应地提供足够的伸长余量,可针对性地改

善由于栓塞弹簧圈100进入动脉瘤腔中的长度越来越大而使得栓塞弹簧圈100受到的挤压越来越严重而导致的弹簧圈本体1自远端向近端硬度逐渐增加的问题,防止栓塞弹簧圈100将输送导管踢出动脉瘤腔入口至载瘤动脉中。

58.在本实施例中,所述弯曲段的锯齿线设置为等高,以适配弹簧圈本体1的尺寸,减小加工难度;在其它实施例中,所述弯曲段的锯齿线也可以设置为锯齿高度自远端向近端逐渐增大,以进一步提高栓塞弹簧圈100的伸长余量。

59.加工时,可以通过选择定型装置200的锯齿形状以控制所述弯曲段的弯曲形状,还可以通过选择定型装置200的锯齿密度来控制所述弯曲段的相邻锯齿的间距自远端向近端逐渐变小,还可以通过选择定型装置200的锯齿高度来控制所述弯曲段的相邻锯齿的间距自远端向近端逐渐变小。

60.该实施例3与实施例2除上述区别外,其他均相同,于此,不再赘述。

61.实施例4

62.请参图5所示,为本发明中的又一实施例,该实施例4与实施例1的区别在于:

63.抗解旋线2包括弯曲段和直线段,所述弯曲段的近端固定连接于弹簧圈本体1的近端,所述弯曲段的远端连接于所述直线段的近端,所述直线段的远端固定连接于抗解旋线2的远端。这样,不仅可以降低加工难度,而且可以满足抗解旋线2远端和近端对其可伸长量的不同要求,防止栓塞弹簧圈100的近端将输送导管踢出动脉瘤入口至载瘤动脉中进而引起的剩余部分栓塞弹簧圈100无法输送入动脉瘤内、栓塞弹簧圈100的尾端垂于载瘤动脉内导致血管栓塞的情况发生。

64.在本实施例中,所述弯曲段的结构同实施例1相同,于此,不再赘述。

65.该实施例4与实施例1除上述区别外,其他均相同,于此,不再赘述。

66.实施例5

67.请参图6所示,为本发明中的又一实施例,该实施例5与实施例2的区别在于:

68.抗解旋线2包括弯曲段和直线段,所述弯曲段的近端固定连接于弹簧圈本体1的近端,所述弯曲段的远端连接于所述直线段的近端,所述直线段的远端固定连接于抗解旋线2的远端。这样,不仅可以降低加工难度,而且可以满足抗解旋线2远端和近端对其伸长率的不同要求,防止栓塞弹簧圈100的近端将输送导管踢出动脉瘤入口至载瘤动脉中进而引起的剩余部分栓塞弹簧圈100无法输送入动脉瘤内、栓塞弹簧圈100的尾端垂于载瘤动脉内导致血管栓塞的情况发生。

69.在本实施例中,所述弯曲段的结构同实施例2相同,于此,不再赘述。

70.该实施例4与实施例2除上述区别外,其他均相同,于此,不再赘述。

71.实施例6

72.请参图7所示,为本发明中的又一实施例,该实施例6与实施例3的区别在于:

73.抗解旋线2包括弯曲段和直线段,所述弯曲段的近端固定连接于弹簧圈本体1的近端,所述弯曲段的远端连接于所述直线段的近端,所述直线段的远端固定连接于抗解旋线2的远端。这样,不仅可以降低加工难度,而且可以满足抗解旋线2远端和近端对其伸长率的不同要求,防止栓塞弹簧圈100的近端将输送导管踢出动脉瘤入口至载瘤动脉中进而引起的剩余部分栓塞弹簧圈100无法输送入动脉瘤内、栓塞弹簧圈100的尾端垂于载瘤动脉内导致血管栓塞的情况发生。

74.在本实施例中,所述弯曲段的结构同实施例3相同,于此,不再赘述。

75.该实施例6与实施例3除上述区别外,其他均相同,于此,不再赘述。

76.综上所述,本发明中提出的栓塞弹簧圈100,所述弯曲段为抗解旋线2提供了一定的伸长余量,在栓塞过程中,当弹簧圈本体1在动脉瘤腔中受到挤压而伸长时,抗解旋线2可以伸长,从而避免了弹簧圈本体1的伸长硬化,而抗解旋线2近端的线径变小提高了其近端的柔性,进一步缓解了栓塞过程中,尤其是栓塞后期,弹簧圈本体1近端的硬化,二者的共同作用可以防止弹簧圈本体1近端的伸长硬化,从而防止由此引起的栓塞弹簧圈100近端将输送导管自动脉瘤腔踢出至载瘤动脉中的情况发生,避免了栓塞弹簧圈100的近端无法输送入动脉瘤腔内而使其尾端垂于载瘤动脉内而引起血管栓塞,大大缩短了手术时间,降低了手术风险,减缓了病人痛苦;进一步地,所述弯曲段与所述直线段的配合、抗解旋线2的线径自远端向近端逐渐变小、在抗解旋线2的远近方向上抗解旋线2的近端单位长度的线长大于远端单位长度的线长、抗解旋线2单位长度的线长自远端向近端逐渐增大,均可使得抗解旋线2自远端向近端的柔性越来越好或者可伸长量增加,进而满足抗解旋线2远端和近端对其可伸长量的不同要求,防止栓塞弹簧圈100的近端将输送导管踢出动脉瘤入口至载瘤动脉中进而引起的剩余部分栓塞弹簧圈100无法输送入动脉瘤内、栓塞弹簧圈100的尾端垂于载瘤动脉内导致血管栓塞的情况发生。

77.应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

78.以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1