术中软腭提拉装置的制作方法

[0001]

本实用新型属于医用器具领域,涉及一种软腭提拉装置,具体地说是一种术中软腭提拉装置。

背景技术:

[0002]

鼻咽喉部位的疾病在医学上较为常见,治疗的方法中,内镜下手术切除腺样体是应用最为广泛的治疗方法,手术过程中需要对软腭部位进行麻醉处理,由于软腭部位是软组织构成,没有骨头支撑,麻醉后,软腭会变得疲软,使其整个软腭塌陷下来,术野受到严重的影响,术野暴露不充分,使手术无法顺利进行。

[0003]

现有技术中,通常用细的软管穿过鼻腔,从口腔穿出,与另一端通过打结的方式系在患者的嘴角处,通过硬腭将软腭处的悬雍垂提拉起来,增大鼻咽的间隙,使术野充分暴露。但是这种固定方式的缺点是:由于鼻腔空间较小,伸进鼻腔的管需要很细的管,这样在提拉软腭时,与软腭上悬雍垂的接触面积较小,对人体的压强变大,会在软腭上产生勒痕,且在嘴角的打结处也会产生勒痕。同时,打结的时候,通常是先打一个结,再打第二个结,打第二个结时,第一个结会发生返松的情况,提拉效果不明显,且人打结的力度不能控制,容易将人勒伤。

技术实现要素:

[0004]

为解决现有技术中存在的以上不足,本实用新型旨在提供一种术中软腭提拉装置,以达到能有效将软腭托起,且不会对人体产生勒痕的目的。

[0005]

为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案如下:

[0006]

一种术中软腭提拉装置,包括一端穿过鼻腔进入口腔的第一软管和一端穿过口腔的第二软管,所述第一软管进入口腔的一端插接到第二软管穿过口腔的一端的内部,并通过固定部连接,所述第一软管留在鼻腔外的另一端与第二软管留在口腔外的另一端通过弹簧松紧扣连接在一起;所述固定部包括设于第一软管上的定位孔和固设于第二软管上用于穿过定位孔的定位杆,所述定位杆未连接第二软管的一端固设有与定位孔过度配合的圆头;所述第二软管伸进口腔内的一端固设有用于将悬雍垂托起的托架,所述第一软管和第二软管固定连接的部位设有卡接到嘴角的支架,所述支架上固设有两个绑绳,两个绑绳的另一端绕过头部,连接用于固定支架。

[0007]

作为对本实用新型的限定:所述托架为透明硅胶块,与软腭接触的一面为与悬雍垂配合的弧面。

[0008]

作为对本实用新型的进一步限定:所述固定部设有两对。

[0009]

作为对本实用新型的另一种限定:所述第二软管伸入口腔的一端设有沿其长度方向设置的开口,将第二软管的端口分成左连接片和右连接片,所述定位杆固设于左连接片的内壁上,所述右连接片上与定位杆相对应的位置设有与定位孔相同的卡接孔;所述第一软管插接到第二软管的内部,使定位杆穿过定位孔和卡接孔实现固定。

[0010]

作为对本实用新型的再进一步限定:所述第一软管和第二软管均为硅胶管。

[0011]

作为对本实用新型的第三种限定:所述支架为硅胶块,所述支架上设有用于卡接嘴唇和牙齿的凹槽。

[0012]

由于采用了上述技术方案,本实用新型与现有技术相比,所取得的有益效果在于:

[0013]

(1)本实用新型伸入鼻腔的第一软管插接到伸入口腔的第二软管内,两者在连接时,棱角更少,且第二软管较粗,使得第二软管在与上腭接触时不会将其勒伤,且第一软管和第二软管通过将定位杆插接进定位孔中过度配合连接,使其连接的更加紧固,由于第二软管上设有用于托起悬雍垂的托架,因此,软腭不会因其特殊的结构而受到勒伤,第一软管的另一端和第二软管的另一端在连接时,有设于嘴角上的支架支撑,不会对嘴角产生勒痕,且两端在固定时,通过弹簧松紧扣连接,找准固定位置后直接勒紧,防止返松,固定牢固方便,力度可控;

[0014]

(2)本实用新型的托架为透明硅胶块,与软腭接触的一面为与悬雍垂配合的弧面,硅胶块具有弹性的固体材质,既有支撑作用,又不会将人体划伤,能有效将软腭托起,使术野暴露的更加充分,有利于手术的进行;

[0015]

(3)本实用新型固定部设有两个,使第一软管和第二软管连接的更加牢固;

[0016]

(4)本实用新型的第二软管上设有开口,定位杆固设于开口内,第二软管套接在第一软管的外部,将第一软管的端部包裹住,使两者在固定时,能减少棱角的暴露,且两端搭接,固定的更加牢固,不会脱离;

[0017]

(5)本实用新型的第一软管和第二软管均为硅胶管,材质较软,贴合度和可塑性较好,不会对人体造成伤害;

[0018]

(6)本实用新型的支架为硅胶块,且硅胶块上设有用于卡接嘴唇和牙齿的凹槽,使其能更好的与唇齿贴合,固定牢固。

[0019]

综上所述,本实用新型使用方便,不会在人体上留下勒痕,固定牢固,能使术野暴露充分,固定力度可控,适用于所有软腭提拉装置。

附图说明

[0020]

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作更进一步详细说明。

[0021]

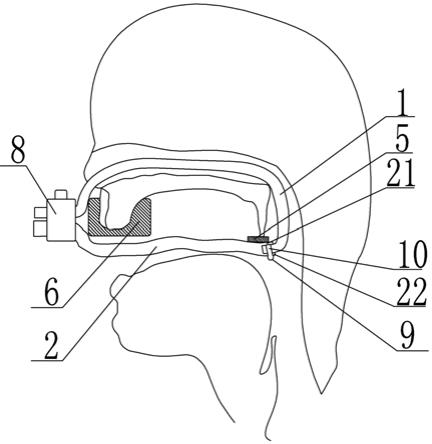

图1为本实用新型实施例的侧视结构示意图;

[0022]

图2为本实用新型实施例主视结构示意图;

[0023]

图3为本实用新型实施例第一软管1和第二软管2连接状态结构示意图。

[0024]

图中:1-第一软管,2-第二软管,21-左连接片,22-右连接片,3-定位孔,4-卡接孔,5-托架,6-支架,7-绑绳,8-弹簧松紧扣,9-圆头,10-定位杆。

具体实施方式

[0025]

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明。应当理解,此处所描述的术中软腭提拉装置为优选实施例,仅用于说明和解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

[0026]

实施例 术中软腭提拉装置

[0027]

本实施例如图1、图2、图3所示,一种术中软腭提拉装置,包括第一软管1和第二软

管2,所述第一软管1和第二软管2均为硅胶管,且第一软管1的一端穿过鼻腔进入口腔内,另一端留在鼻腔外部,所述第二软管2的一端伸进口腔的内部,另一端留在口腔的外部,所述第一软管1伸进口腔的一端和第二软管2伸进口腔的一端通过两对固定部连接。

[0028]

所述第二软管2的直径大于第一软管1的直径,使第二软管2在与上腭接触时,接触面积较大,对上腭的压迫较小,不会对上腭产生勒痕。所述第二软管2伸入口腔的一端设有沿其长度方向设置的开口,即将第二软管2的一端沿其直径剪出一个长方形的豁口,使第二软管2的一端的端口分成左连接片21和右连接片22,所述第一软管1插接到第二软管2内,通过两对固定部固定到一起。所述固定部包括设于第一软管1上的定位孔3和固设于第二软管2的左连接片21上的内壁上、用于穿过定位孔3的定位杆10,所述定位杆10未连接左连接片21的一端固设有与定位孔3过度配合的圆头9,所述右连接片22上与定位杆10相对应的位置设有与定位孔3相同的卡接孔4。如图3所示,固定时,所述第一软管1插接到第二软管2的内部,使第一软管1上的定位孔3与第二软右连接片22上的卡接孔4相互对齐,将定位杆10依次穿过第一软管1上的定位孔3和第二软管2上的卡接孔4,将圆头9卡接到卡接孔4外,圆头9与卡接孔4过度配合,使第一软管1不会脱离第一软管1,实现两者的固定。

[0029]

所述第一软管1留在鼻腔外的另一端与第二软管2留在口腔外的另一端通过弹簧松紧扣8连接在一起,所述弹簧松紧扣8采用现有技术,将第一软管1的另一端与第二软管2的另一端穿过弹簧松紧扣8,通过调整弹簧松紧扣8的位置,实现第一软管1和第二软管2的拉紧。为了使弹簧松紧扣8处的第一软管1和第二软管2不会对嘴角产生勒痕,所述第一软管1和第二软管2固定连接的部位设有卡接到嘴角的支架6,所述支架6为硅胶块,所述支架6上设有用于卡接嘴唇和牙齿的凹槽。所述支架6的两侧分别固设有一个绑绳7,绑绳7绕到头部的后面连接在一起,使支架6通过固定于头部的绑绳7将其在嘴角处固定的更加牢固。

[0030]

所述第二软管2伸进口腔内的一端粘接有用于将悬雍垂托起的托架5,使用时,将托架5置于软腭上悬雍垂的位置,再将第一软管1和第二软管2进行紧固。所述托架5为透明硅胶块,与软腭接触的一端为与上腭配合的弧面,不会将人体的上腭划伤。

[0031]

使用本实施例时,先将第一软管1的一端穿进鼻腔内,从口腔穿出,拉到人手容易操作的位置,再将其与第二软管2通过定位杆10连接到一起,连接时,将定位杆10穿过第一软管1上的定位孔3,再穿过第二软管2右连接片22上的卡接孔4,由于圆头9与定位孔3和卡接孔4使过度配合,因此两者能连接起来,并固定牢固,再将第一软管1留在鼻腔外的一端向外拉,使第一软管1带动第二软管2向软腭上的悬雍垂部位移动,最后使第二软管2上的托架5运动到悬雍垂的位置。提拉时,先将支架6的凹槽卡接到人嘴角的牙齿和嘴唇上,将绑绳7固定到人的头部,实现支架6的固定,然后将第一软管1留在鼻腔外的一端与第二软管2留在口腔外的一端穿过弹簧松紧扣8,使弹簧松紧扣8向着支架6的位置将第一软管1和第二软管2拉紧,最后停留在支架6的位置上,将整个软腭托起,使术野充分暴露。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1