一种快速交换型血管取栓装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种快速交换型血管取栓装置。

背景技术:

[0002]

血管内血栓是临床常见的一种疾病,其按照累及的血管系统可分为动脉系统血栓和静脉系统血栓。其中动脉血栓会使受累血管支配的相应器官产生缺血,甚至坏死,进而威胁患者的生命。此外,动脉血栓还具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高的特点,是人类健康的一大杀手。

[0003]

血管内血栓的治疗方法通常包括两种,即药物溶栓和机械取栓。其中机械取栓作为一种新型的血栓治疗方法,尤其适用于溶栓效果不理想或不适宜溶栓治疗的患者。

[0004]

机械取栓是在医疗影像学技术的辅助下,经导管将血管取栓装置送至血管栓塞部位或者血管栓塞远端并令其释放,通过机械嵌合、捕捞等方式,使血栓粘附到血管取栓装置之上,然后通过回收血管取栓装置,将血栓带出体外。

[0005]

中国发明专利申请201211048890.1公开了一种颅内血管取栓装置,该取栓装置包括取栓器、导引导丝、推拉导丝和外鞘管,取栓器与推拉导丝相连,安装好的推拉导丝和取栓器被压握入外鞘管内,其中取栓器形成管腔且可通过推拉导丝推拉而在收回位置和展开位置之间转换。该取栓装置的取栓器在其管腔内壁上设置有一定数量的“倒刺”,其相对于管壁倾斜。该取栓装置在捕获血栓之后的回收过程中,可以牢固固定血栓,提高捕获稳定性,防止血栓脱落。

[0006]

中国发明专利申请201310100143.5公开了一种颅内血管取栓器及取栓装置,其中取栓器为网状结构且能够在收回位置和展开位置之间转换,取栓器被构造有内凹和/或外凸的结构。该取栓器在捕获血栓之后的回收过程中,可以牢固固定血栓,提高捕获稳定性,防止血栓脱落,避免了血管壁斑块和碎血栓块容易脱落而造成远端血管再次栓塞的问题,而且体积小、柔顺性好。

[0007]

中国发明专利申请201610009736.4公开了一种带有螺旋结构的血管取栓装置及其血栓治疗仪,其包括显影环、显影圈以及设置在显影环和显影圈之间的取栓器,取栓器包括由多个相互联接的单元网格组成的管网状或笼状结构;网状或笼状结构呈开放式,其侧面具有纵向间隙,纵向间隙沿网状或笼状结构外表面螺旋状延伸。血栓治疗仪包括带有螺旋结构的血管取栓装置、保护鞘管、输送丝、微导管、导引导管以及旋转止血阀,微导管在导引导管内沿导引导管推送到血栓塞处,保护鞘管通过旋转止血阀与微导管相互连通,取栓器放置在保护鞘管内,由输送丝推送到微导管内。该血栓治疗仪柔顺性好,取栓器可以通过弯曲血管或到达远端较细的血管,对血管壁造成损伤降到最低。

[0008]

中国发明专利申请201811237116.1公开了一种颅内血栓取出装置,其具有镂空的管状结构,且具有径向压缩的装载状态以及径向扩张的释放状态,所述管状结构的轴向一端为用于连接输送器械的近端,另一端为通过网罩结构封闭的远端,还设有多个捕集爪,各捕集爪一端为与管状结构侧壁相连的根部,另一端为延伸至管状结构轴线部位的尖端,且

各捕集爪在延伸的同时由近端向远端倾斜。该颅内血栓取出装置通过在取栓支架内设置合适延伸方向以及身长度的捕集爪,进一步提高取栓效果。

[0009]

上述血管取栓装置提供的技术方案主要解决的是如何有效的捕获血栓,但在使用方式上,仍需要配合导引导丝、导引导管及微导管使用。此外,在取栓过程中,由于长血栓病变以及多发血栓病变等状况的存在,往往需要进行多次取栓,在这种情况下,使用上述血管取栓装置时需要与导引导丝进行反复交换,从而增加了手术步骤与操作时间。而在临床上,越早取出血栓,开通堵塞的血管,就越能使减少血栓的并发症以及治疗成本。

[0010]

基于上述理由,需要一种新型血管取栓装置,其在使用时不需要移除导引导丝,可实现血管取栓装置与其他器械的快速交换,使手术步骤得以简化,缩短手术时间。

技术实现要素:

[0011]

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种快速交换型血管取栓装置。

[0012]

本实用新型是这样实现的,提供一种快速交换型血管取栓装置,包括引导端、取栓部件、芯丝、鞘管和手柄,引导端包括引导端本体和设置在引导端本体内部的导丝腔,引导端的近端与芯丝的远端相连,取栓部件为网状结构,套装在芯丝上,且取栓部件的近端固定在芯丝上,远端为开放型,鞘管套装在芯丝和取栓部件外,且鞘管的近端与手柄的远端连接,鞘管的远端为开放型,手柄套装于芯丝外,手柄的近端为锁定结构,用于锁定或松开芯丝。

[0013]

优选地,所述引导端的远端为直径逐步减小的引导头,近端设有所述芯丝的固定槽,所述导丝腔的一端开口位于引导头的远端,另一端开口位于所述引导端本体的侧面。

[0014]

进一步优选,所述取栓部件的两端均设有不透x射线的显影标记物。

[0015]

进一步优选,所述芯丝包括细段、过渡段和粗段,细段的远端与所述引导端连接,且所述取栓部件和所述鞘管套装在细段外,粗段位于所述手柄内。

[0016]

进一步优选,所述鞘管包括由内向外的鞘管内层、鞘管中间层和鞘管外层,鞘管内层和鞘管外层为聚合物层,鞘管中间层为金属编织层。

[0017]

进一步优选,所述鞘管的远端设有不透x射线的显影标记物。

[0018]

进一步优选,所述手柄包括壳体,壳体的远端连接去应力管,壳体的近端连接内垫,内垫的近端为四个独立的、相邻之间有一定距离的活动杆,四个活动杆内部组成一个圆形通道,壳体的近端外侧螺纹套接旋钮,旋钮的近端设有内径从里向外逐渐缩小的开口,内垫的近端与旋钮的近端内侧接触,随着旋转,旋钮挤压内垫的四个活动杆,所述芯丝依次穿过旋钮、内垫、壳体和去应力管。

[0019]

进一步优选,所述取栓装置为用超弹钛镍合金加工的网状结构,所述芯丝为用超弹钛镍合金丝加工而成。

[0020]

与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

[0021]

本实用新型提供的快速交换型血管取栓装置,不但可以有效的捕获血栓,而且在使用时可以在保留导引导丝的前提下实现与其他器械的快速交换,使用起来更加方便、快捷。

附图说明

[0022]

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0023]

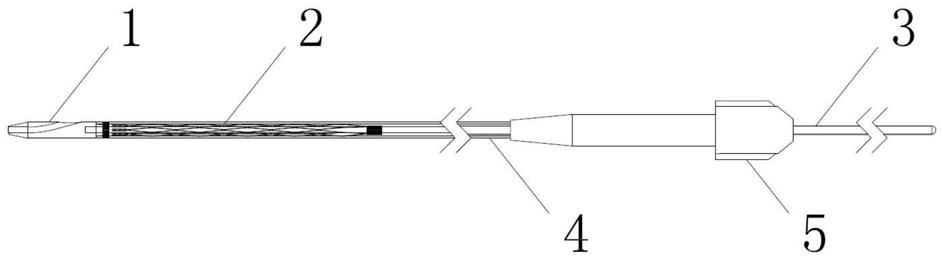

图1为本实用新型提供的血管取栓装置处于压缩态时的结构示意图。

[0024]

图2为本实用新型提供的血管取栓装置处于展开态时的结构示意图。

[0025]

图3为引导端的结构示意图。

[0026]

图4为取栓部件的结构示意图。

[0027]

图5为芯丝的结构示意图。

[0028]

图6为鞘管的结构示意图。

[0029]

图7为鞘管的截面图。

[0030]

图8为锁定手柄的结构示意图。

[0031]

图9为内垫的侧向示意图。

[0032]

图10为内垫的正向示意图。

[0033]

图11a为常规血管取栓装置的使用过程第一步示意图。

[0034]

图11b为常规血管取栓装置的使用过程第二步示意图。

[0035]

图11c为常规血管取栓装置的使用过程第三步示意图。

[0036]

图11d为常规血管取栓装置的使用过程第四步示意图。

[0037]

图12a为本实用新型提供的血管取栓装置的使用过程第一步示意图。

[0038]

图12b为本实用新型提供的血管取栓装置的使用过程第二步示意图。

[0039]

图12c为本实用新型提供的血管取栓装置的使用过程第三步示意图。

[0040]

图中,1为引导端,2为取栓部件,3为芯丝,4为鞘管,5为手柄,11为引导端本体,12为导丝腔,21为取栓部件本体,22和23为显影标记物,31为细段,32为过渡段,33为粗段,41为鞘管内层,42为鞘管中间层,43为鞘管外层,44为鞘管显影标记物,51为手柄壳体,52为去应力管,53为旋钮,54为内垫,6为血管,7为血栓,8为导引导丝,9为微导管,10为导引导管。

具体实施方式

[0041]

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0042]

参考图11a、图11b、图11c和图11d,为现有技术中的血管取栓装置工作步骤图:常规血管取栓装置在进行取栓操作时需要与导引导丝8、微导管9和导引导管10配合使用,过程如下:(1)将导引导管10送至血栓7发生部位附近,并将导引导丝8和微导管9送至血栓7发生部位;(2)撤出导引导丝8,将血管取栓装置导入微导管9,并将血管取栓装置经微导管9送至血栓7发生部位;(3)回撤微导管9,将血管取栓装置的取栓部件释放到血栓7发生部位,若血栓7长度小于取栓部件长度,则取栓部件完全覆盖血栓7,若血栓7长度大于取栓部件长度,则取栓部件部分覆盖血栓7近端;(4)回撤血管取栓装置和微导管9,并经由导引导管10一并移出体外。

[0043]

上述常规血管取栓装置在治疗长血栓病变以及多发血栓病变时,无法保证一次性将血栓完全取出。如果需要进行多次取栓的话,则在每次取栓之前都需要把导引导丝和微导管放置到位。由于血栓发生部位的血管状况可能会很复杂,例如分叉、钙化、狭窄等等,因此对临床医生而言,每次放置导引导丝和微导管都是一种挑战,很可能会出现无法放置成功的情况。这种反复操作不但增加了手术步骤与操作时间,令手术过程复杂化,也有可能为患者带来更高的手术风险,出现并发症,影响预后效果。

[0044]

为了解决上述技术问题,参考图1、图2,本实用新型提供一种快速交换型血管取栓装置,包括引导端1、取栓部件2、芯丝3、鞘管4和手柄5,引导端1包括引导端本体11和设置在引导端本体11内部的导丝腔12,引导端1的近端与芯丝3的远端相连,取栓部件2为网状结构,套装在芯丝3上,且取栓部件2的近端固定在芯丝3上,远端为开放型,鞘管4套装在芯丝3和取栓部件2外,且鞘管4的近端与手柄5的远端连接,鞘管4的远端为开放型,手柄5套装于芯丝3外,手柄5的近端为锁定结构,用于锁定或松开芯丝3。

[0045]

利用本装置进行取栓时,如图12a、图12b、图12c所示,在进行取栓操作时需要与导引导丝8和导引导管10配合使用,过程如下:(1)将导引导管10送至血栓7发生部位附近,并将导引导丝8和血管取栓装置送至血栓7发生部位;(2)将血管取栓装置的取栓部件释放到血栓7发生部位,若血栓7长度小于取栓部件长度,则取栓部件完全覆盖血栓7,若血栓7长度大于取栓部件长度,则取栓部件部分覆盖血栓7近端;(3)回撤血管取栓装置和微导管9,并经由导引导管10一并移出体外。

[0046]

本实用新型所提供的快速交换型血管取栓装置可以通过导丝腔12,令导引导丝8在引导端1中自由穿行,在不撤出导引导丝8的情况下依然可以进行取栓操作。由于保留了导引导丝8,故而在需要多次取栓的时候,无论是使用其他器械还是使用本实用新型提供的血管取栓装置再次取栓,只要让其他器械或者血管取栓装置沿导引导丝穿行,即可令其达到血栓发生部位,手术步骤得到了极大简化,有效降低了手术风险。

[0047]

为了方便连接导引导丝,作为改进,参考图3,所述引导端1的远端为直径逐步减小的引导头,近端设有所述芯丝3的固定槽,所述导丝腔12的一端开口位于引导头的远端,另一端开口位于所述引导端本体11的侧面。

[0048]

使用时,把引导端1的远端插入导引导丝8的近端,导引导丝8可以在导丝腔12中自由移动。

[0049]

介入手术通常需要x射线显影设备,参考图4,为了在取栓过程中方便识别取栓部件2,作为改进,所述取栓部件2的两端均设有不透x射线的显影标记物。其中近端为第一显影标记物23,远端为第二显影标记物22,由于远端为开放端,因此第二显影标记物22设有多个。显影标记物的材料包括但不限于金、铂、钨、铂铱合金、铂钨合金等。通过观察取栓部件2的远端标记物是否张开,能够了解取栓部件是否充分释放。

[0050]

为了减小取栓部位的轮廓尺寸,也为了利于取栓部件2与鞘管4之间的相对运动,作为改进,参考图5,所述芯丝3包括细段31、过渡段32和粗段33,细段31的远端与所述引导端1连接,且所述取栓部件2和所述鞘管4套装在细段31外,粗段32位于所述手柄5内。

[0051]

如果芯丝3上套装取栓部件2的部位外径较粗,会使得两者叠加后的轮廓尺寸偏大,不利于取栓部件2与鞘管4之间的相对移动。因为取栓时,取栓部件2会从鞘管4之内释放出来,如果芯丝3与取栓部件2叠加后的外径过大,取栓部件2与鞘管4之间的间隙就小,二者

之间的摩擦力也会相应变大,不利于取栓部件2的释放,如果轮廓尺寸过大,还有可能导致取栓部件2插不进鞘管4中。

[0052]

优选地,参考图6和图7,所述鞘管4包括由内向外的鞘管内层41、鞘管中间层42和鞘管外层43,鞘管内层41和鞘管外层43为聚合物层,鞘管中间层42为金属编织层。鞘管中间层42的材质包括但不限于不锈钢、镍钛合金等。

[0053]

为了方便识别到鞘管4,作为改进,所述鞘管4的远端设有不透x射线的显影标记物。

[0054]

当回撤鞘管4时,鞘管4的显影标记物退到取栓部件2的近端标记物之后,此时表明取栓部件2充分释放。

[0055]

为了保证芯丝3与鞘管4之间能够根据操作者的需要锁定或者相对移动,作为改进,参考图8、图9和图10,所述手柄5包括壳体51,壳体51的远端连接去应力管52,壳体51的近端连接内垫54,内垫54的近端为四个独立的、相邻之间有一定距离的活动杆,四个活动杆内部组成一个圆形通道,壳体51的近端外侧螺纹套接旋钮53,旋钮53的近端设有内径从里向外逐渐缩小的开口,内垫54的近端与旋钮53的近端内侧接触,随着旋转,旋钮53挤压内垫54的四个活动杆,所述芯丝3依次穿过旋钮53、内垫54、壳体51和去应力管52。

[0056]

通过旋转锁定机构上的旋钮53,旋钮会挤压或松开锁定机构的内垫54的四个活动杆。当旋钮53挤压内垫54时,锁定机构处于闭锁状态,此时芯丝3与鞘管4和手柄5无法产生相对移动,而当旋钮53松开内垫54时,锁定机构处于解锁状态,此时芯丝3可以在鞘管4和手柄5中自由穿行。

[0057]

优选地,所述取栓装置2为用超弹钛镍合金加工的管网状结构,所述芯丝3为用超弹钛镍合金丝加工而成。

[0058]

本文所述“远端”指器械远离操作者一端,所述“近端”指器械靠近操作者一端。

[0059]

上面结合附图对本实用新型的实施方式做了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1