一种用于下肢步态训练的智能康复机器人的制作方法

:

[0001]

本实用新型涉及一种智能康复机器人,具体涉及一种用于下肢步态训练的智能康复机器人。

背景技术:

:

[0002]

康复机器人是利用机器人的原理,辅助或替代康复人员的运动功能,或者帮助康复人员进行康复训练,其种类主要包括上肢机器人和下肢机器人。康复机器人是康复治疗技术与机器人技术的结合,主要用于恢复康复人员肢体的运动功能。

[0003]

随着我国逐步进入老年化时代,据有关资料显示,脑卒中已成为剥夺老年人生命和影响正常生活的一大杀手。其中,较为突出的出现偏瘫,影响老年人的正常行走和生活自理能力。怎样有效的让这些群体重新实现行走能力,且实现正确的步态姿势是目前临床较大的一个难题,而下肢智能康复机器人实现了这个可能。它有效的帮助康复人员找到正确的行走姿势和帮助康复人员进行步态功能的神经重建,较大的满足这些康复人员和临床需要。所以下肢智能康复机器人由于其功能上的优势,已成为步态功能恢复的最好治疗手段,也是我公司进行设计研发的最大的一个因素。并且,从目前市场来看,机器人的技术应用在不断走上社会潮流,此类产品的研发必定在康复医疗产业起到一个引领作用,加快康复产业的发展,给临床带来阶段性的突破。

[0004]

目前市面上的下肢康复机器人,大部分都是普通的减重和跑步机相配合式机械运动,或者是下肢主被动训练的升级版,智能化水平偏低,并且只能实现单一的(主动、被动)训练模式,欠缺主被动自动切换和有效的训练评估手段。第二,在临床使用上,大家都知道整个人体步态的过程是由髋关节、膝关节以及踝关节三个关节的联动关系去实现的,而且在步态行走过程中,人体重心是一个上下浮动的过程。但是,我们可以看到市面上大部分机器人,只有两个关节在运动(髋关节和膝关节)没有踝关节训练,只是单纯的相互关联运动,没有训练功能。并且整个步态运转过程没有考虑步行时重心变化。对于需要恢复步态行走的康复人员来说,一个正确的步态行走的姿势和较好的训练模式是至关重要的。但如何避免康复人员在康复初期由于姿势的正确与否和功能性误差延误康复周期和治疗效果的问题至今未得到妥善解决。

技术实现要素:

:

[0005]

为解决上述背景技术中提及的问题,本实用新型的目的在于提供一种用于下肢步态训练的智能康复机器人。

[0006]

一种用于下肢步态训练的智能康复机器人,包括机架、减重升降机构、下肢机器人、重力补偿机构和脚底配合道,机架包括横梁和两个立柱,两个立柱竖直并列设置在脚底配合道上,下肢机器人设置在两个立柱之间且其靠近脚底配合道设置,横梁水平设置在两个立柱之间,所述重力补偿机构和减重升降机构分别设置在两个立柱上,所述减重升降机构的连接端穿过横梁与康复人员可拆卸连接,减重升降机构与下肢机器人相连接,下肢机

器人分别与康复人员的髋关节、膝关节和踝关节相配合设置。

[0007]

作为优选方案:重力补偿机构包括补偿器、牵引绳、一级定滑轮、二级定滑轮、三级定滑轮、四级定滑轮、底板和支撑架,底板竖直设置在两个立柱之间,支撑架设置在底板上,下肢机器人固定安装在支撑架上,四级定滑轮和三级定滑轮分别设置在支撑架的顶部和底部,二级定滑轮设置在底板上,一级定滑轮设置在两个立柱中的一个所述立柱的外侧壁上,补偿器固定安装在与一级定滑轮同一立柱的顶部,牵引绳的一端与补偿器相连接,牵引绳的另一端依次绕过一级定滑轮、二级定滑轮、三级定滑轮和四级定滑轮后与支撑架相连接,支撑架通过牵引绳沿立柱的长度方向带动下肢机器人同步往复运动。

[0008]

作为优选方案:下肢机器人包括腿间距调节装置和两个机械腿,腿间距调节装置与康复人员的髋关节相配合设置,腿间距调节装置固定安装在支撑架上;

[0009]

两个机械腿并列设置在腿间距调节装置的下方,每个机械腿包括大腿固定机构、小腿固定机构、脚踝固定机构和第一电机,大腿固定机构、小腿固定机构和脚踝固定机构从上至下依次连接,脚踝固定机构上配合设置有第一电机,所述大腿固定机构包括第一限位板、第一传动机构、第一伸缩调节机构和第一拆卸圈,第一限位板竖直设置,第一限位板的一端固定连接在腿间距调节装置上,第一限位板的外侧壁固定安装有第一传动机构,第一传动机构的底部与第一伸缩调节机构的顶部相连接,第一伸缩调节机构上设置有第一拆卸圈;所述小腿固定机构包括第二限位板、第二传动机构、第二伸缩调节机构和第二拆卸圈,第二限位板竖直设置且其外侧壁固定安装有第二传动机构,第一伸缩调节机构的底部通过第二传动机构与第二伸缩调节机构的顶部相连接,第二伸缩调节机构的底部连接有脚踝固定机构,第二拆卸圈设置在第二伸缩调节机构上。

[0010]

作为优选方案:所述腿间距调节装置设置在两个立柱之间且其固定安装在重力补偿机构上,腿间距调节装置包括滑轨和两个位移控制件,滑轨和位移控制件从上至下依次设置在重力补偿机构上,两个位移控制件之间并列设置,每个位移控制件包括摇轮、丝杠、第一滑块和分架,两个丝杠同轴设置在滑轨的上方,每个丝杠的一端设置有摇轮,两个丝杠的另一端通过固定轴承固定安装在支撑架上,每个丝杠上套装有第一滑块,第一滑块沿丝杠的长度方向往复运动,分架竖直设置在第一滑块和滑轨之间,分架的顶部与第一滑块固定连接,分架的底部与滑轨滑动配合,分架上对应安装有一个机械腿,两个机械腿在两个分架的带动下作出相向或相反运动。

[0011]

作为优选方案:所述脚踝固定机构包括调节支架、调节弹簧、调节绳、调节臂、脚踝用支架、第一滑轮组、脚踝电机、卷筒、脚部框架和两个抬升拉杆,所述脚踝用支架的外侧壁与小腿固定机构的底部相铰接,脚踝用支架沿其长度方向依次设置有第一滑轮组和卷筒,卷筒配合设置有脚踝电机,调节臂的下端竖直设置在脚踝用支架上,调节臂的上端铰接有调节支架,脚踝用支架的底部铰接有脚部框架,脚部框架为u 形架体,脚部框架的两端各设置有一个抬升拉杆,所述调节绳的一端通过第一滑轮组与两个抬升拉杆中一个所述抬升拉杆相连接,所述调节绳的另一端与卷筒相连接,两个抬升拉杆中另一个所述抬升拉杆通过调节弹簧与调节支架相连接。

[0012]

作为优选方案:控制系统包括控制箱和pc控制台,pc控制台靠近机架设置,两个立柱中的另一个所述立柱的底部设置有控制箱。

[0013]

作为优选方案:减重升降机构包括第二电机、力量缓冲机构、第二滑轮组、连接绳、

重力传感器、控制感应器、挂钩和第二滑块,所述第二电机、力量缓冲机构和第二滑轮组从下至上依次设置在两个立柱中的另一个所述立柱上,第二电机与控制箱相连接,横梁上安装有第二滑块,挂钩设置在横梁的下方且其与第二滑块相连接,挂钩在第二滑块的带动下沿横梁的长度方向往复运动,第二滑块上设置有重力传感器,连接绳的一端与挂钩相连接,连接绳的另一端绕过第二滑轮组与第二电机相连接,连接绳上设置有控制感应器,控制感应器设置在挂钩和第二滑块之间,重力传感器和控制感应器分别与控制箱电连接。

[0014]

作为优选方案:脚底配合道为跑步机。

[0015]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0016]

一、本实用新型为一种用于下肢步态训练的智能机器人装置,旨在使康复人员的下肢进行全面的康复训练,有效保证康复人员安全的同时,提升康复人员康复效果。避免康复人员在康复初期由于下肢行走姿势不够准确和功能性误差延误康复周期和治疗效果的情况发生。

[0017]

二、本实用新型通过机架、减重升降机构、下肢机器人、重力补偿机构和脚底配合道之间相互配合能够实现科学合理的训练模式,通过下肢机器人的腿间距调节装置和两个机械腿相互配合能够实现对康复人员髋关节、膝关节和踝关节的相应训练,使训练模式完美贴合真人步行姿态,通过机架、减重升降机构、下肢机器人、重力补偿机构、脚底配合道和控制系统之间相互配合确保本实用新型实现的步行过程为伴随有重心变化的连续动作。

[0018]

三、本实用新型中的重力补偿机构结构简单合理,能够确保下肢机器人处于无重状态,消除下肢机器人自身的重量,增加康复人员治疗过程的舒适度,为康复人员模拟正常行走时的下肢感受,避免下肢机器人自重影响康复人员治疗效果。

[0019]

四、腿间距调节装置的结构设计合理,灵活调节两个机械腿的相对距离,调节后两个机械腿相对位置定位稳定,适用于不同康复人员,为康复人员下肢训练提供稳定且准确的结构辅助,增强下肢训练的舒适度和准确度。

[0020]

五、腿间距调节装置、大腿固定机构、小腿固定机构和脚踝固定机构之间相互配合实现对康复人员的髋关节、膝关节和踝关节精准匹配以及准确控位的效果,其中腿间距调节装置与康复人员的髋关节相配合,大腿固定机构和小腿固定机构相配合与康复人员的膝关节相配合,脚踝固定机构相配合与康复人员的踝关节相配合,腿间距调节装置、大腿固定机构、小腿固定机构和脚踝固定机构之间相互配合在控制系统的控制下实现对身高不同、年龄段不同康复人员的下肢进行正常人腿步行姿态的往复运动。

附图说明:

[0021]

为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0022]

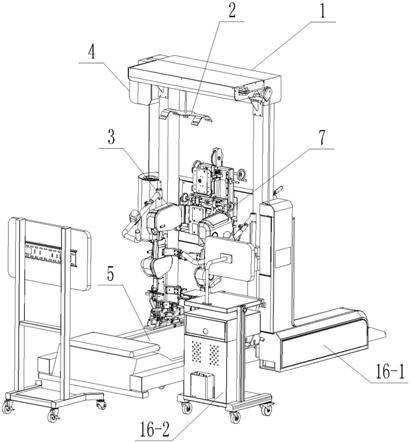

图1为本实用新型的立体结构示意图;

[0023]

图2为重力补偿机构与机架连接关系的立体结构示意图;

[0024]

图3为减重升降机构与机架连接关系的立体结构示意图;

[0025]

图4为下肢机器人的立体结构示意图;

[0026]

图5为本实用新型的主视结构示意图;

[0027]

图6为本实用新型的侧视结构示意图;

[0028]

图7为本实用新型的后视结构示意图;

[0029]

图8为脚踝固定机构的立体结构示意图;

[0030]

图9为腿间距调节装置的主视结构示意图。

[0031]

图中,1-机架;1-1-横梁;1-2-立柱;2-减重升降机构;2-1-第二电机;2-2-力量缓冲机构;2-3-第二滑轮组;2-4-连接绳;2-5-重力传感器;2-6-控制感应器;2-7-挂钩;2-8-第二滑块;3-下肢机器人;4-重力补偿机构;4-1-补偿器;4-2-牵引绳;4-3

-ꢀ

一级定滑轮;4-4-二级定滑轮;4-5-三级定滑轮;4-6-四级定滑轮;4-7-底板;4-8-支撑架;5-脚底配合道;7-腿间距调节装置;7-1-滑轨;7-2-位移控制件;7-2-1-摇轮; 7-2-2-丝杠;7-2-3-滑块;7-2-4-分架;8-大腿固定机构;8-1-第一限位板;8-2-第一传动机构;8-3-第一伸缩调节机构;8-4-第一拆卸圈;9-小腿固定机构;9-1-第二限位板; 9-2-第二传动机构;9-3-第二伸缩调节机构;9-4-第二拆卸圈;10-脚踝固定机构;10-1

-ꢀ

调节支架;10-2-调节弹簧;10-3-调节绳;10-4-调节臂;10-5-脚踝用支架;10-6-第一滑轮;10-7-第二滑轮;10-8-脚踝电机;10-9-卷筒;10-10-脚部框架;10-11抬升拉杆; 11-第一电机;12-固定轴承;13-重力补偿机构用挂置部;16-1-控制箱;16-2-pc控制台。

具体实施方式:

[0032]

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0033]

在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本实用新型,在附图中仅仅示出了与根据本实用新型的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本实用新型关系不大的其他细节。

[0034]

具体实施方式一:如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8和图9所示,本具体实施方式采用以下技术方案,本实施方式包括机架1、减重升降机构2、下肢机器人3、重力补偿机构4和脚底配合道5,机架1包括横梁1-1和两个立柱1-2,两个立柱1-2竖直并列设置在脚底配合道5上,下肢机器人3设置在两个立柱1-2之间且其靠近脚底配合道5设置,横梁1-1水平设置在两个立柱1-2之间,所述重力补偿机构4和减重升降机构2分别设置在两个立柱1-2上,所述减重升降机构2的连接端穿过横梁1-1与康复人员可拆卸连接,减重升降机构2与下肢机器人3相连接,下肢机器人3分别与康复人员的髋关节、膝关节和踝关节相配合设置。

[0035]

本实用新型配合设置有控制系统,控制系统给出控制命令使机架1、减重升降机构2、下肢机器人3、重力补偿机构4和脚底配合道5相配合作出相关动作,控制系统为现有康复机器人配合使用的相关系统即可。

[0036]

具体实施方式二:本实施方式为具体实施方式一的进一步限定,重力补偿机构4 包括补偿器4-1、牵引绳4-2、一级定滑轮4-3、二级定滑轮4-4、三级定滑轮4-5、四级定滑轮4-6、底板4-7和支撑架4-8,底板4-7竖直设置在两个立柱1-2之间,支撑架4-8设置在底板4-7上,下肢机器人3固定安装在支撑架4-8上,四级定滑轮4-6 和三级定滑轮4-5分别设置在支撑架4-8的顶部和底部,二级定滑轮4-4设置在底板 4-7上,一级定滑轮4-3设置在两个立柱1-2中的一个所述立柱1-2的外侧壁上,补偿器4-1固定安装在与一级定滑轮4-3同一立柱1-2的顶部,牵引绳4-2的一端与补偿器4-1相连接,牵引绳4-2的另一端依次绕过一级定滑

轮4-3、二级定滑轮4-4、三级定滑轮4-5和四级定滑轮4-6与支撑架4-8相连接,支撑架4-8通过牵引绳4-2沿立柱1-2的长度方向带动下肢机器人3同步往复运动。

[0037]

本实施方式中补偿器4-1为现有产品,其为一种弹簧平衡器。

[0038]

本实施方式中一级定滑轮4-3、二级定滑轮4-4、三级定滑轮4-5和四级定滑轮 4-6组成的滑轮组起到与牵引绳4-2相配合实现传导效果,牵引绳4-2为钢丝绳索。

[0039]

本实施方式中重力补偿机构4是通过将下肢机器人3自身重量利用钢丝绳索和滑轮组的传导作用于补偿器4-1上,补偿器4-1的量程满足下肢机器人3自身重量的要求。

[0040]

本实施方式中横梁1-1的端部加工有槽,槽内设置有与补偿器4-1可拆卸连接的重力补偿机构用挂置部13。重力补偿机构用挂置部13的具体结构为钩体。

[0041]

重力补偿机构4的工作原理:

[0042]

重力补偿机构4通过补偿器4-1提供额定的补偿拉力,该拉力通过一级定滑轮 4-3、二级定滑轮4-4、三级定滑轮4-5和四级定滑轮4-6改变力的方向,进而使力传输到支撑架4-8上,下肢机器人3通过螺栓连接在支撑架4-8上。下肢机器人3和支撑架4-8的总重量与补偿器4-1提供的补偿拉力相配合,本实用新型通过样品测试可知,由于下肢机器人3和支撑架4-8的总重量优选为60kg,补偿器4-1恰好提供60kg 的补偿拉力。由于人的行走过程是一个上下起伏的往复运动,所以当康复人员穿戴机器人训练时,下肢机器人3通过重力补偿机构4跟随康复人员的运动状态做往复运动,康复人员将不承担本实用新型产生的附加重力。

[0043]

具体实施方式三:本实施方式为具体实施方式一或二的进一步限定,下肢机器人 3包括腿间距调节装置7和两个机械腿,腿间距调节装置7与康复人员的髋关节相配合设置,腿间距调节装置7固定安装在支撑架4-8上;

[0044]

两个机械腿分别为左机械腿和右机械腿,两个机械腿并列设置在腿间距调节装置 7的下方,每个机械腿包括大腿固定机构8、小腿固定机构9、脚踝固定机构10和第一电机11,大腿固定机构8、小腿固定机构9和脚踝固定机构10从上至下依次连接,脚踝固定机构10上配合设置有第一电机11,所述大腿固定机构8包括第一限位板8-1、第一传动机构8-2、第一伸缩调节机构8-3和第一拆卸圈8-4,第一限位板8-1竖直设置,第一限位板8-1的一端固定连接在腿间距调节装置7上,第一限位板8-1的外侧壁固定安装有第一传动机构8-2,第一传动机构8-2的底部与第一伸缩调节机构8-3 的顶部相连接,第一伸缩调节机构8-3上设置有第一拆卸圈8-4;所述小腿固定机构 9包括第二限位板9-1、第二传动机构9-2、第二伸缩调节机构9-3和第二拆卸圈9-4,第二限位板9-1竖直设置且其外侧壁固定安装有第二传动机构9-2,第一伸缩调节机构8-3的底部通过第二传动机构9-2与第二伸缩调节机构9-3的顶部相连接,第二伸缩调节机构9-3的底部连接有脚踝固定机构10,第二拆卸圈9-4设置在第二伸缩调节机构9-3上。

[0045]

本实施方式中腿间距调节装置7还配合设置有高低调节机构,高低调节机构为现有升降调节装置,优选为由多头螺杆和齿轮相互作用形成,通过旋转手柄把手带动齿轮作用于螺杆实现上下高度调节,调节范围为0~450mm,现有能够实现该范围内的竖直调节的升降调节装置均可替换。

[0046]

本实施方式中第一传动机构8-2包括第一同步带和多个第一同步轮,第一同步带和多个第一同步轮相互配合的连接方式与现有轮带相互配合的过程相同。第一伸缩调节机构8-3和第二伸缩调节机构9-3均为现有伸缩杆组件,伸缩原理为依靠电机驱动实现杆长的

伸缩变化。

[0047]

进一步的,多个第一同步轮中的一个第一同步轮为第一主动同步轮,第一主动同步轮配合设置有伺服电机,第一主动同步轮在伺服电机的驱动下转动,通过第一同步带带动第一限位板8-1转动,从而实现大腿固定机构8的角度调节过程。

[0048]

进一步的,下肢机器人3中通过腿间距调节装置7和大腿固定机构8相互配合实现对康复人员髋关节的调节范围分别为:屈膝34.5

°

、伸膝25.5

°

,

[0049]

本实施方式中第二传动机构9-2包括第二同步带和多个第人同步轮,第二同步带和多个第二同步轮相互配合的连接方式与现有轮带相互配合的过程相同。

[0050]

进一步的,多个第二同步轮中的一个第二同步轮为第二主动同步轮,第二主动同步轮配合设置有伺服电机,第二主动同步轮在伺服电机的驱动下转动,通过第二同步带带动第二限位板9-1转动,从而实现小腿固定机构9的角度调节过程。

[0051]

进一步的,大腿固定机构8和小腿固定机构9相互配合实现对康复人员膝关节的调节范围分别为:屈膝64

°

、伸膝0

°

。

[0052]

本实施方式中下肢机器人3通过光电开关控制关节角度的限位,满足康复人员使用安全需求。

[0053]

本实施方式中脚踝固定机构10由第一电机11驱动,光电开关控制限位,实现关节运转。关节调节范围:背屈成人15

°

、背屈儿童12

°

、跖屈10

°

。

[0054]

具体实施方式四:本实施方式为具体实施方式一、二或三的进一步限定,所述腿间距调节装置7设置在两个立柱1-2之间且其固定安装在重力补偿机构4上,腿间距调节装置7包括滑轨7-1和两个位移控制件7-2,滑轨7-1和位移控制件7-2从上至下依次设置在支撑架4-8上,两个位移控制件7-2之间并列设置,每个位移控制件7-2 包括摇轮7-2-1、丝杠7-2-2、第一滑块7-2-3和分架7-2-4,两个丝杠7-2-2同轴设置在滑轨7-1的上方,每个丝杠7-2-2的一端设置有摇轮7-2-1,两个丝杠7-2-2的另一端通过固定轴承12固定安装在支撑架4-8上,每个丝杠7-2-2上套装有第一滑块7-2-3,第一滑块7-2-3沿丝杠7-2-2的长度方向往复运动,分架7-2-4竖直设置在第一滑块 7-2-3和滑轨7-1之间,分架7-2-4的顶部与第一滑块7-2-3固定连接,分架7-2-4的底部与滑轨7-1滑动配合,分架7-2-4上对应安装有一个机械腿,两个机械腿在两个分架7-2-4的带动下作出相向或相反运动。

[0055]

本实施方式中腿间距调节装置7的工作原理:

[0056]

操作两个摇轮7-2-1带动各自对应的丝杠7-2-2转动,两个丝杠7-2-2转动会拖动两个第一滑块7-2-3同时向中靠拢或者向两侧移动,同时第一滑块7-2-3会带动分架 7-2-4在滑轨7-1上平移,实现两个分架7-2-4之间的间距发生改变,作出相向或相反运动,从而实现两个机械腿之间间距的调节过程。

[0057]

具体实施方式五:本实施方式为具体实施方式一、二、三或四的进一步限定,所述脚踝固定机构10包括调节支架10-1、调节弹簧10-2、调节绳10-3、调节臂10-4、脚踝用支架10-5、第一滑轮组、脚踝电机10-8、卷筒10-9、脚部框架10-10和两个抬升拉杆10-11,所述脚踝用支架10-5的外侧壁与小腿固定机构9的底部相铰接,脚踝用支架10-5沿其长度方向依次设置有第一滑轮组和卷筒10-9,卷筒10-9配合设置有脚踝电机10-8,调节臂10-4的下端竖直设置在脚踝用支架10-5上,调节臂10-4的上端铰接有调节支架10-1,脚踝用支架10-5的底部铰接有脚部框架10-10,脚部框架 10-10为u形架体,脚部框架10-10的两端各设置有

一个抬升拉杆10-11,所述调节绳10-3的一端通过第一滑轮组与两个抬升拉杆10-11中一个所述抬升拉杆10-11相连接,所述调节绳10-3的另一端与卷筒10-9相连接,两个抬升拉杆10-11中另一个所述抬升拉杆10-11通过调节弹簧10-2与调节支架10-1相连接。调节弹簧10-2包括弹簧、连接杆和配重锤,弹簧通过连接杆和配重锤相连接,配重锤起到延长惯性的效果,从而延长并加深弹簧处于弹性伸长的状态。

[0058]

进一步的,调节支架10-1用于调节脚底水平,调节支架10-1与调节臂10-4螺栓连接,能够实现调节支架10-1的上、下旋转动作。

[0059]

进一步的,调节弹簧10-2设置用于保留脚掌有一定超限运动的能力。

[0060]

进一步的,调节绳10-3用于拉紧及限制抬升拉杆10-11的向下运动。

[0061]

进一步的,调节臂10-4起到支撑调节支架10-1的作用,与脚踝用支架10-5螺栓连接。

[0062]

进一步的,脚踝用支架10-5用于脚踝固定机构10的整体框架结构。

[0063]

进一步的,第一滑轮组包括第一滑轮10-6和第二滑轮10-7,第一滑轮10-6为修正调节绳10-3牵引方向,通过滑轮轴与脚踝用支架10-5连接。第二滑轮10-7用于修正调节绳10-3的牵引方向,通过滑轮轴与脚踝用支架10-5连接,第一滑轮10-6靠近卷筒10-9设置,第二滑轮10-7靠近抬升拉杆10-11设置。

[0064]

进一步的,脚踝电机10-8为脚踝运动提供动力,优选连接方式为通过螺栓固定在脚踝用支架10-5上。

[0065]

进一步的,卷筒10-9拉动调节绳10-3,传输脚踝电机10-8动力,通过键和螺栓与脚踝电机10-8相连接。

[0066]

进一步的,脚部框架10-10的设置形状与人脚掌的脚跟形状相配合,起到脚掌踩踏过程中对脚跟周向定位的作用,脚部框架10-10的中部通过固定轴承12与脚踝用支架10-5相连接。固定轴承12起到支撑脚部框架10-10,保证脚部框架10-10在脚踝用支架10-5内作出翻转运动。

[0067]

进一步的,抬升拉杆10-11与脚部框架10-10作出同步旋转摆动,通过螺栓连接与脚部框架连接。

[0068]

进一步的,调节绳10-3用于传导动力,调节绳10-3的两端分别系在卷筒10-9 和抬升拉杆10-11上。

[0069]

脚踝固定机构10的工作原理:

[0070]

脚踝电机10-8通过动力输出,带动卷筒10-9旋转,调节绳10-3的一端与卷筒 10-9相连,通过卷筒10-9拉动调节绳10-3,调节绳10-3通过第一滑轮10-6和第二滑轮10-7与抬升拉杆10-11相连接,抬升拉杆10-11与脚部框架10-10固定连接,在固定轴承12的支撑下实现脚踝固定机构10的往复运动。脚踝运动的上限还配合设置有位置传感器,位置传感器用于采集位置信息控制脚踝电机10-8的转动圈数,当达到上限位时脚踝电机10-8停止工作,靠脚部重力使脚踝电机10-8反转,达到释放调节绳10-3的效果。调节支架10-1、调节弹簧10-2和调节绳10-3相配合用于调节人脚的初始位置,限定人脚运动下限,防止脚尖过度向下造成脚部伤害。

[0071]

每个机械腿中大腿固定机构8、小腿固定机构9和脚踝固定机构10之间在控制系统的控制下相互通信配合模拟人腿的往复运动,其中上述脚踝固定机构10的控制过程是一个

复杂的控制、调节、信息反馈、处理的过程。

[0072]

具体实施方式六:本实施方式为具体实施方式一、二、三、四或五的进一步限定,如图1所示,控制系统包括控制箱16-1和pc控制台16-2,pc控制台16-2靠近机架 1设置,两个立柱1-2中的另一个所述立柱1-2的底部设置有控制箱16-1,控制箱16-1 与pc控制台16-2电连接。

[0073]

本实施方式中pc控制台16-2具体为pc控制电脑。

[0074]

本实施方式中脚底配合道5的前端设置有显示屏,用于辅助pc控制台16-2显示相关数据及影像,从而帮助康复人员或辅助康复人员进行康复训练的人员能够及时了解下肢步态状态。

[0075]

本实施方式中根据下肢机器人3中腿间距调节装置7和每个机械腿中的大腿固定机构8和小腿固定机构9均采用伺服电机提供驱动力,脚踝固定机构10通过第一电机11提供驱动力,其中第一电机11为直流电机,伺服电机利用伺服电机控制器采集信号,并且由控制箱16-1的主板单片机实现,满足下肢机器人3的步态行走过程。

[0076]

本实施方式中控制箱16-1中使用的单片机分别为mcustm32f103、 mcuatemga12。

[0077]

具体实施方式七:本实施方式为具体实施方式一、二、三、四、五或六的进一步限定,减重升降机构2包括第二电机2-1、力量缓冲机构2-2、第二滑轮组2-3、连接绳2-4、重力传感器2-5、控制感应器2-6、挂钩2-7和第二滑块2-8,所述第二电机2-1、力量缓冲机构2-2和第二滑轮组2-3从下至上依次设置在两个立柱1-2中的另一个所述立柱1-2上,第二电机2-1与控制箱16-1相连接,横梁1-1上安装有第二滑块 2-8,挂钩2-7设置在横梁1-1的下方且其与第二滑块2-8相连接,挂钩2-7在第二滑块2-8的带动下沿横梁1-1的长度方向往复运动,第二滑块2-8上设置有重力传感器 2-5,连接绳2-4的一端与挂钩2-7相连接,连接绳2-4的另一端绕过第二滑轮组2-3 与第二电机2-1相连接,连接绳2-4上设置有控制感应器2-6,控制感应器2-6设置在挂钩2-7和第二滑块2-8之间,重力传感器2-5和控制感应器2-6分别与控制箱16-1 电连接。

[0078]

本实施方式中减重升降机构2的减重数值根据临床需要的体重进行设置。

[0079]

本实施方式中力量缓冲机构2-2为弹簧以及定位框组成的现有缓冲机构。其他现有力量缓冲机构均可替换。

[0080]

本实施方式中第二电机2-1为升降电机。

[0081]

本实施方式中挂钩2-7为配合康复人员肩部的四点式连接挂钩。实现的挂接效果均匀且稳定。

[0082]

本实施方式中减重升降机构2为利用第二电机2-1旋转带动连接绳2-4和第二滑轮组2-3的配合实现减重的升降,通过康复人员挂钩2-7悬吊康复人员,满足康复人员减重的功能。减重的数值由重力传感器2-5实现精准调节,通过控制感应器2-6达到安全有效的控制,力量缓冲机构2-2实现升降过程从静态到动态过程中的力量补偿,提升舒适度和可靠性

[0083]

具体实施方式八:本实施方式为具体实施方式一、二、三、四、五、六或七的进一步限定,脚底配合道5为跑步机。其他能够实现原地踏步的现有设备也可替换。

[0084]

本实用新型的工作过程:

[0085]

先将康复人员通过挂钩2-7定位在机架1内,启动控制系统控制减重升降机构2 进行实时测量,将康复人员的髋关节对应放置在腿间距调节装置7中,根据康复人员的双腿尺

寸调节腿间距调节装置7,再将康复人员的双腿分别夹持在两个机械腿中,装配过程为从康复人员的踝关节、膝关节和髋关节依次进行,先将康复人员的脚部插入脚踝固定机构10中,再利用每个机械腿中的第二拆卸圈9-4套装并定位在康复人员的小腿处,从而实现小腿固定机构9的定位,将第一拆卸圈8-4套装并定位在康复人员的小腿处,从而实现大腿固定机构8的定位,通过控制系统对重力补偿机构4 进行重量补充,确保下肢机器人3和支撑架4-8的总重量与补偿器4-1提供的补偿拉力相配合,启动脚底配合道5进行下肢步态训练,在控制系统控制下使下肢机器人3 的步态动作为伴随有重心变化的连续动作。

[0086]

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1