头面部立体提升方法与流程

1.本发明涉及医疗美容领域,尤其涉及一种头面部立体提升方法。

背景技术:

2.面部(脸颊位置)smas层对中面部起到极为重要的支撑作用,其松弛下垂将会导致头面部出现各种衰老特征,如出现法令纹随着年龄增长而愈发显著、侧脸松垮等现象。面部除皱术是医疗美容的重要领域,用于实现面部的年轻化,传统面部除皱术需要全身麻醉,具有创伤大、恢复慢等缺陷;新一代的除皱手术,即针对面部smas层的线雕提升术具有微创、恢复快的特点,成为了愈来愈多求美者的选择。

3.目前的面部线雕提升术主要采用可吸收的ppdo线,如参考专利申请号为cn201810194585的专利文献《“双m一点通”面部埋线软组织复位技术》,其主要目的是将面部smas层从法令纹位置往耳朵方向提升,以实现苹果肌的复位,达到中面部年轻化的目的。埋线时最高入针点通常在耳屏前面、颞区下侧的位置,有些提升技术也会将悬吊线逆向固定至颅侧的帽状腱膜层,以利用帽状腱膜为线材提供提升固定点。现有的绝大部分面部线雕提升术,最高的提升固定点通常处于颞浅筋膜层或帽状腱膜的位置上,这两个层次本身也容易发生松弛下垂,提升力不强,且容易出现线材跟随层次组织一起下移的情况。因此,如何解决颞浅筋膜层或帽状腱膜的松弛下垂成为了头面部提升领域中极为重要的问题,其不仅涉及到颞浅筋膜、帽状腱膜自身的提升和各自所处区域的年轻化,并且,若能使颞浅筋膜、帽状腱膜维持较为长期的拉紧提升,则能够为面部smas层提供长期稳定的提升固定点。

4.目前,用于头面部较上部位的提升术通常是提升区域较窄的提升术(如提眉术等),对颞浅筋膜、帽状腱膜的提升作用不大,且维持效果也不长。为此,发明人提出了一种用于头面部立体提升的微创提升方法。

技术实现要素:

5.为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种用于头面部立体提升方法,其能够有效实现颞浅筋膜、帽状腱膜的整体提升,并具有较长的维持时间,能够为面部smas层线雕提升术提供稳定的提升固定点,本身也对面部smas层也有一定的拉动提升作用。

6.本发明的目的采用如下技术方案实现:

7.一种头面部立体提升方法,包括:

8.s1、在颅顶位置做一切口,切开皮肤,采用穿刺针进行埋线操作,穿刺针的针头设有穿线孔,用于携带埋线操作所用到的编织线,所述埋线操作包括:

9.s11、采用第一编织线,将其穿设在穿刺针上,进行头部左侧的埋线;其中,需要操作穿刺针从颅顶切口处穿入至帽状腱膜层,往左耳方向行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第一穿刺孔,然后将第一编织线与穿刺针分离,并从颅顶切口处拔出穿刺针;

10.再次将第一编织线穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第一穿刺孔穿入至帽状腱膜层,继续往左耳方向行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第二穿刺孔,该第二穿刺孔处于左耳往上位置,然后将第一编织线与穿刺针分离,并从第一穿刺孔拔出穿刺针;

11.再次将第一编织线穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第二穿刺孔重新穿入至帽状腱膜层,并沿前下方向行走,穿入至颞浅筋膜层,继续行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第三穿刺孔,该第三穿刺孔处于左耳的前方位置,然后将第一编织线与穿刺针分离,并从第二穿刺孔拔出穿刺针;

12.再次将第一编织线穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第三穿刺孔重新穿入至颞浅筋膜层,往前方位置行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第四穿刺孔,然后将第一编织线与穿刺针分离,并从第三穿刺孔拔出穿刺针;

13.再次将第一编织线穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第四穿刺孔穿入至颞浅筋膜层,沿前上方向行走一定距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第五穿刺孔,该第五穿刺孔处于发际线上,然后将第一编织线与穿刺针分离,从第四穿刺孔拔出穿刺针;

14.再次将第一编织线穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第五穿刺孔穿入至帽状腱膜层,并使其针头携带第一编织线穿回至颅顶切口处,然后将第一编织线与穿刺针分离,从第五穿刺孔拔出穿刺针,完成头部左侧的埋线;

15.s12、采用第二编织线,将其穿设在穿刺针上,进行头部右侧的埋线;其中,头部右侧的埋线路径与头部左侧的埋线路径对称,并且埋线过程中依次形成有位于头部右侧的第一穿刺孔、第二穿刺孔、第三穿刺孔、第四穿刺孔和第五穿刺孔;

16.s2、收紧头部左侧的第一编织线和头部右侧的第二编织线;其中,收紧第一编织线的同时,用手往上推压第一编织线所环绕的区域,以提升头部左侧的颞浅筋膜及帽状腱膜,将第一编织线进一步收紧并在颅顶切口处打结,最后将第一编织线的结头隐藏在皮下;收紧第二编织线的同时,用手往上推压第二编织线所环绕的区域,以提升头部右侧的颞浅筋膜及帽状腱膜,将第二编织线进一步收紧并在颅顶切口处打结,最后将第二编织线的结头隐藏在皮下;

17.s3、采用缝合线在颅顶切口处缝针,最后进行加压包扎,且包扎时要覆盖住头部左右两侧的提升区域。

18.进一步地,所述第二穿刺孔位于耳轮上方2cm处。

19.进一步地,所述第一穿刺孔位于颅顶切口和第二穿刺孔的中间位置。

20.进一步地,所述第三穿刺孔与所述第四穿刺孔位于耳屏与外眦之间。

21.进一步地,所述第三穿刺孔位于耳屏前1~2cm处,所述第四穿刺孔位于第三穿刺孔前1~2cm处。

22.进一步地,步骤s3所采用的缝合线为可吸收线。

23.进一步地,该方法所采用的穿刺针包括有杆体和柄部,杆体呈弧形,柄部与针头分别位于杆体的两端,柄部中间形成有通孔。

24.进一步地,所述杆体的长度范围为18~20cm。

25.进一步地,所述杆体两端的切线夹角大于90度。

26.相比现有技术,本发明的有益效果在于:

27.本发明所提供的头面部立体提升方法,能够有效实现颞浅筋膜、帽状腱膜的整体提升,并具有较长的维持时间,能够为面部smas层线雕提升术提供稳定的提升固定点,本身也对面部smas层也有一定的拉动提升作用。

附图说明

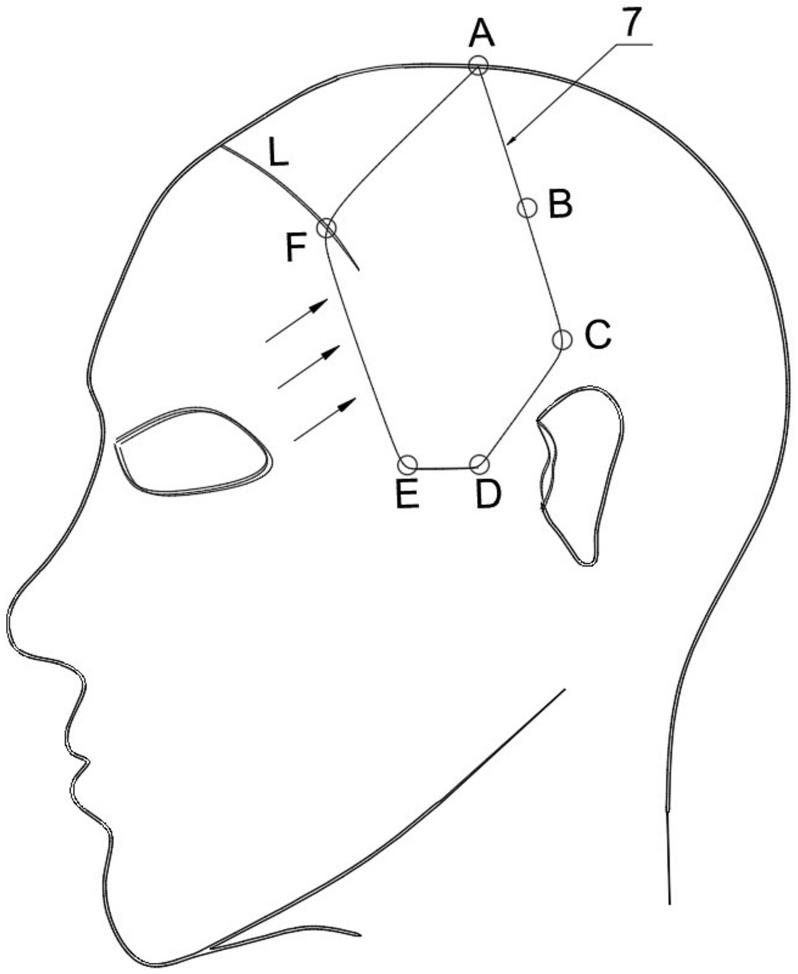

28.图1为本发明实施例的埋线路径示意图;

29.图2为错误埋线路径的示意图;

30.图3为本发明实施例的穿刺针的结构示意图;

31.图4为本发明实施例的穿刺原理图;

32.图5为本发明实施例的头面部立体提升方法的流程图。

33.图中:1、针头;11、穿线孔;2、杆体;3、柄部;31、通孔;4、表皮;5、真皮层;6、帽状腱膜层;7、第一编织线。

具体实施方式

34.下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

35.参考图1

‑

图4。本发明实施例提供了一种头面部立体提升方法,该方法包括:

36.s1、在颅顶位置做一切口(图1中a处),切开皮肤,采用穿刺针进行埋线操作,该穿刺针的针头1设有穿线孔11,用于携带埋线操作所用到的编织线,该埋线操作包括:

37.s11、采用第一编织线7,将其穿设在穿刺针上,进行头部左侧的埋线;其中,需要操作穿刺针从颅顶切口a处穿入至帽状腱膜层,往左耳方向行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第一穿刺孔(图1中b处),然后将第一编织线与穿刺针分离,并从颅顶切口a处拔出穿刺针;

38.再次将第一编织线7穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第一穿刺孔b穿入至帽状腱膜层,继续往左耳方向行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第二穿刺孔(图1中c处),该第二穿刺孔c处于左耳往上位置,然后将第一编织线7与穿刺针分离,并从第一穿刺孔b拔出穿刺针;

39.再次将第一编织线7穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第二穿刺孔c重新穿入至帽状腱膜层,并沿前下方向行走,穿入至颞浅筋膜层,继续行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第三穿刺孔(图1中d处),该第三穿刺孔d处于左耳的前方位置,然后将第一编织线与穿刺针分离,并从第二穿刺孔c拔出穿刺针;

40.再次将第一编织线7穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第三穿刺孔d重新穿入至颞浅筋膜层,往前方位置行走一段距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形成有第四穿刺孔(图1中e处),然后将第一编织线与穿刺针分离,并从第三穿刺孔d拔出穿刺针;

41.再次将第一编织线7穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第四穿刺孔e穿入至颞浅筋膜层,沿前上方向行走一定距离后,操作穿刺针使其针头携带第一编织线穿出至表皮外以形

成有第五穿刺孔(图1中f处),该第五穿刺孔f处于发际线(图1中l处)上,然后将第一编织线与穿刺针分离,从第四穿刺孔e拔出穿刺针;

42.再次将第一编织线7穿设在穿刺针上,操作穿刺针从第五穿刺孔f穿入至帽状腱膜层,并使其针头携带第一编织线穿回至颅顶切口处,然后将第一编织线与穿刺针分离,从第五穿刺孔f拔出穿刺针,完成头部左侧的埋线;

43.s12、采用第二编织线,将其穿设在穿刺针上,进行头部右侧的埋线;其中,头部右侧的埋线路径与头部左侧的埋线路径对称,并且埋线过程中依次形成有位于头部右侧的第一穿刺孔、第二穿刺孔、第三穿刺孔、第四穿刺孔和第五穿刺孔;

44.s2、收紧头部左侧的第一编织线和头部右侧的第二编织线;其中,收紧第一编织线的同时,用手往上推压第一编织线所环绕的区域,以提升头部左侧的颞浅筋膜及帽状腱膜,将第一编织线进一步收紧并在颅顶切口处打结,最后将第一编织线的结头隐藏在皮下;收紧第二编织线的同时,用手往上推压第二编织线所环绕的区域,以提升头部右侧的颞浅筋膜及帽状腱膜,将第二编织线进一步收紧并在颅顶切口处打结,最后将第二编织线的结头隐藏在皮下;其中,为了进一步提高稳定性,第一编织线和第二编织线可以在切口a处相互打结在一起;

45.s3、采用缝合线在颅顶切口a处缝针,最后进行加压包扎,且包扎时要覆盖住头部左右两侧的提升区域。

46.需要说明的是,上述提升方法所提到的前方、前下方、前上方应该如此理解:往前方位置行走,指的是穿刺针往头部的正面方向行走(也就是人脸所对的方向);往前下方向行走,下方指的是头部的底端方向(或者说颈部所在的方向),前下方向指的就是前方与下方之间的倾斜角度方向;往前上方向行走,上方指的是头部往上的方向,前上方向指的就是前方与上方之间的倾斜角度方向。

47.具体来说,所述第二穿刺孔位于耳轮上方2cm处。

48.具体来说,所述第一穿刺孔位于颅顶切口和第二穿刺孔的中间位置。

49.具体来说,所述第三穿刺孔与所述第四穿刺孔位于耳屏与外眦之间,例如在耳屏与外眦的连线上,或者是在该连线往上一点的位置;如此设置,可以使得第三穿刺孔和第四穿刺孔差不多处于颞浅筋膜层的最下缘。

50.具体来说,所述第三穿刺孔位于耳屏前1~2cm处,所述第四穿刺孔位于第三穿刺孔前1~2cm处。

51.具体来说,步骤s3所采用的缝合线为可吸收线。

52.具体来说,该方法所采用的穿刺针包括有针头1、杆体2和柄部3,杆体2呈弧形,柄部3与针头1分别位于杆体2的两端,柄部3中间形成有通孔31。

53.具体来说,杆体2的长度范围为18~20cm。

54.具体来说,杆体2两端的切线夹角大于90度。

55.本发明的原理包括:

56.一、点a、b、c、d、e、f的作用(参考图1):

57.切口a位于颅顶,并同时作为头部左右两侧的最高提升固定点,当第一编织线和第二编织线对称收紧时,点a左右两侧受力平衡,使得点a可以一直维持在颅顶的中央位置,能够有效保证第一编织线和第二编织线不下移,可极大延长帽状腱膜、颞浅筋膜的提升维持

时间;

58.第一穿刺孔b主要作为点a至点c的过渡点,因为颅顶往耳朵方向具有较大的弧度,难以做到一次穿行即将编织线从点a牵引至点c处,因此需要点b作为ac之间的过渡点;点d和点e差不多处于颞浅筋膜的最下缘,提升区域更大,提升的整体效果更好;点c位置相对点d更加靠后,点f位置相对点e更加靠前,如此设置,可以使得abcde区域所包括的颞浅筋膜的面积大大增加;尤其是可以和图2对比,图2中点a与点d之间可能有过渡点(忽略),点a与点e之间也可能有过渡点(忽略),图2中的埋线路径,虽然也能够有效维持第一编织线和第二编织线不下移,但是提升区域相对图1范围很窄,不利于为面部smas层线雕术提供提升固定点,甚至会限制线雕术的埋线路径,而采用图1的埋线路径,提升的颞浅筋膜、帽状筋膜范围大大增加,使得进行面部smas层线雕术时可以更加灵活的设计埋线路径;

59.除此之外,参考图2,若采用图2所示的埋线路径,提升时力的方向沿da方向,容易在边da的前侧方向形成难看的皱折(在图2中采用虚线表示),且边da的前侧是容易被其他人观察到的;而采用图1所示的埋线路径,边ef的前方基本不会产生皱折(皮肤所收到的拉扯方向在图1中用三个箭头表所示),不会影响外表的美感,边fa的前侧可能会产生皱折,但是已经处于头发覆盖的范围内,很难被其他人观察到。

60.二、关于穿刺针的作用:采用杆体2呈弧形的穿刺针,可以很方便的实现本发明的埋线操作,穿刺针的柄部3可以方便进行推拉操作,例如,拔出穿刺针时,将手指穿进通孔31,可以更好的发力。为了方便理解穿刺针的使用方式,参考图4,将第一编织线7穿设在穿刺针上,穿刺针从切口a处穿进帽状腱膜层6,接近点b时,穿刺针因其杆体2的弧形特性,能够方便针头1从帽状腱膜层6穿进真皮层5,再从表皮4穿出皮肤外部;接着,将第一编织线7与穿刺针分离,拔出穿刺针后,重新将第一编织线7穿设在穿刺针上,准备从点b处进针继续埋线。

61.三、提升区域指的是abcdef所包围的区域,进行步骤s2时,用手往上推压提升区域,该区域会与abcdef的外围区域产生一定的错位,创伤愈合之前,提升区域也容易下垂复位,因此需要在步骤s3进行加压包扎,包扎时要覆盖住提升区域;最终,创伤愈合之后,会因为错位愈合的原理,维持长期稳定的提升效果,另外,编织线的不可吸收特性也可以有效延长提升时间。

62.上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1