一种冠状动脉介入术用双腔微导管的制作方法

1.本发明属于血管支架技术领域,具体涉及一种冠状动脉介入术用双腔微导管。

背景技术:

2.心血管疾病是威胁到人类健康和生命的主要疾病之一,血管支架已广泛应用到心血管疾病的治疗中,在治疗过程中,血管支架被植入人体的血管中,达到治疗和预防血管的狭窄、阻塞、及动脉瘤和夹层等血管疾病。申请号为201320895986.4的实用新型专利公开了一种导丝预留通道支架,有利于精确定位治疗血管分叉病变和血管开口病变,分支血管的支导丝在导入过程中,支导丝的远端所在位置往往没有与分支血管所在平面对应,因此在导管撤回前,需要提前扭转支导丝,使其尖端指向分支血管,在临床手术中,该过程极大地考验手术者的操作能力,操作时间长容易给患者带来痛苦。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本发明的目的在于提供一种冠状动脉介入术用双腔微导管,可以方便地对支导丝的位置进行调整,使其尖端指向分支血管,提高手术效率。

4.为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

5.本发明一种冠状动脉介入术用双腔微导管,包括导管本体、主导丝和支导丝,所述导管本体内形成有主导丝腔和支导丝腔,所述主导丝腔和支导丝腔沿所述导管本体的轴向设置且分别可滑动地接收所述主导丝和支导丝,所述支导丝包括近端直杆段和远端弧形段,所述远端弧形段的一段与所述近端直杆段转动连接,所述远端弧形段可绕近端直杆段的轴向转动,所述远端弧形段的另一端朝向近端直杆段一侧弯曲,所述远端弧形段具有恢复性;所述支导丝腔内滑动设置有一移动微导管,所述移动微导管靠近其远端的外侧壁上开设有一释放槽和螺旋型的弧形槽,所述弧形槽通过所述释放槽与移动微导管的远端连通,所述支导丝的远端弧形段在介入后从所述弧形槽内穿出,通过轴向移动所述移动微导管,所述弧形槽可带动支导丝扭转角度。

6.进一步,所述弧形槽位于远离主导丝腔的一侧,所述弧形槽的一个行程对应所述远端弧形段绕近端直杆段的轴向转动至少180

°

,所述释放槽位于所述弧形槽的末端。

7.进一步,所述支导丝腔的内侧壁上开设有用于所述移动微导管在移动时进行导向的导向槽,所述导向槽沿所述导管本体的轴向延伸。

8.进一步,所述支导丝腔内固定设置有第一防扭板和第二防扭板,所述第一防扭板和第二防扭板之间形成弹性压紧槽,所述第一防扭板和第二防扭板通过自身弹力弹性抵紧于移动微导管的外侧面。

9.进一步,所述第一防扭板和第二防扭板均采用橡胶材料,所述第一防扭板和第二防扭板的表面上一体设置有若干锯齿结构。

10.进一步,所述支导丝腔的远端具有一弧形的斜切口。

11.进一步,所述远端弧形段采用有记忆合金材料支撑或所述远端弧形段的外侧套设

有弧形的弹簧线圈,所述弹簧线圈与所述近端直杆段固定相连。

12.进一步,所述远端弧形段具有一球形的尖端。

13.进一步,所述支导丝还包括远端直杆段,所述远端直杆段与所述近端直杆段固定连接,所述远端直杆段的外端设置有显影结构。

14.进一步,所述近端直杆段与远端直杆段通过一套环转动连接,所述远端弧形段固定设置在所述套环的一侧。

15.本发明的有益效果在于:

16.本发明一种冠状动脉介入术用双腔微导管,所述远端弧形段与近端直杆段转动连接可绕近端直杆段的轴向转动,通过轴向移动所述移动微导管,所述弧形槽可带动支导丝扭转角度。可以方便地对支导丝的位置进行调整,使其尖端指向分支血管,提高手术效率。

17.本发明装置中,所述远端弧形段的另一端朝向近端直杆段一侧弯曲,使得远端弧形段的外端可以指向分支血管一侧,更利于导丝的介入。所述远端弧形段具有恢复性,可以让支导丝更为容易地从弧形槽内穿出,避免用于变形后带来的后期调整不便的问题。

18.本发明装置中,通过设置释放槽,所述弧形槽通过所述释放槽与移动微导管的远端连通,在支导丝的指向调整结束后,可通过释放槽回撤导管本体,避免了导管本体对导丝介入造成影响,操作简单实用,可以极大提高手术效率,减轻患者痛苦。

19.本发明的其他优点、目标和特征将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上对本领域技术人员而言是显而易见的,或者本领域技术人员可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

附图说明

20.为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:

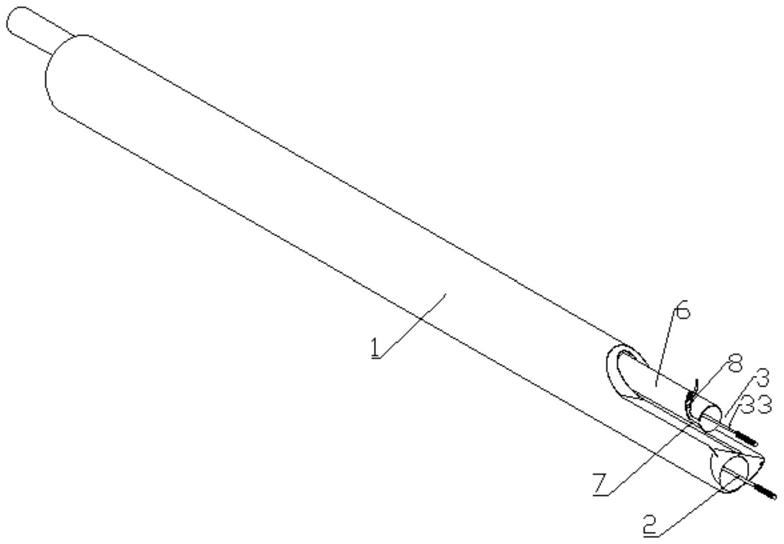

21.图1为本发明双腔微导管的结构示意图;

22.图2为本发明移动微导管的结构示意图;

23.图3为双腔微导管的断面示意图;

24.图4为远端弧形段的结构示意图;

25.图5为套环的连接示意图;

26.图6为套环的结构示意图。

27.附图中标记如下:导管本体1、主导丝2、支导丝3、近端直杆段31、远端弧形段32、远端直杆段33、套环34、主导丝腔4、支导丝腔5、移动微导管6、释放槽7、弧形槽8、导向槽9、第一防扭板10、第二防扭板11、斜切口12、弹簧线圈13、尖端14。

具体实施方式

28.如图1~6所示,本发明一种冠状动脉介入术用双腔微导管,包括导管本体1、主导丝2和支导丝3,导管本体1由两根导管结合而成,所述导管本体1内形成有主导丝腔4和支导丝腔5,所述主导丝腔4和支导丝腔5沿所述导管本体1的轴向设置且分别可滑动地接收所述主导丝2和支导丝3,所述支导丝3包括近端直杆段31和远端弧形段32。此处的近端为靠近手术者一端,远端即靠近冠状动脉一端。所述远端弧形段32的一段与所述近端直杆段31转动

连接,所述远端弧形段32可绕近端直杆段31的轴向转动,因此在弧形槽8位移时,可以同时带动远端弧形段32进行旋转进行调整。所述远端弧形段32的另一端朝向近端直杆段31一侧弯曲,弯曲的末端指向垂直于近端直杆段31的轴向,所述远端弧形段32具有恢复性,在不受束缚的时候,可以保持该结构处于弧形状态;所述支导丝腔5内滑动设置有一移动微导管6,所述移动微导管6靠近其远端的外侧壁上开设有一释放槽7和螺旋型的弧形槽8,两者位于移动微导管6的外侧壁,贯穿其内外表面。移动微导管6为圆形管,所述弧形槽8通过所述释放槽7与移动微导管6的远端连通,所述支导丝3的远端弧形段32在介入后从所述弧形槽8内穿出,通过轴向移动所述移动微导管6,所述弧形槽8可带动支导丝3扭转角度。

29.本发明冠状动脉介入术用双腔微导管的使用过程,首先将主导丝2介入至病变血管,将导管本体1沿主导丝2推送到病变部位血管的远端,再将分导丝和移动微导管6沿支导丝腔5推送至刚刚超过导管尖端14的位置,通过单独移动所述移动微导管6,使得支导丝3的指向分支血管,将支导丝3与移动微导管6固定,回撤导管本体1至远离病变部位血管,再同时回撤移动微导管6和支导丝3至分支血管并接触固定;随后推送支导丝3从弧形槽8内进入分支血管,在到达一定深度后,回撤移动微导管6,并通过释放槽7释放支导丝3,从而完成了支导丝3的介入操作。

30.本发明冠状动脉介入术用双腔微导管,所述远端弧形段32与近端直杆段31转动连接可绕近端直杆段31的轴向转动,通过轴向移动所述移动微导管6,所述弧形槽8可带动支导丝3扭转角度。可以方便地对支导丝3的位置进行调整,使其尖端14指向分支血管,提高手术效率。

31.本发明装置中,所述远端弧形段32的另一端朝向近端直杆段31一侧弯曲,使得远端弧形段32的外端可以指向分支血管一侧,更利于导丝的介入。所述远端弧形段32具有恢复性,可以让支导丝3更为容易地从弧形槽8内穿出,避免用于变形后带来的后期调整不便的问题。

32.本发明装置中,通过设置释放槽7,所述弧形槽8通过所述释放槽7与移动微导管6的远端连通,在支导丝3的指向调整结束后,可通过释放槽7回撤导管本体1,避免了导管本体1对导丝介入造成影响,操作简单实用,可以极大提高手术效率,减轻患者痛苦。

33.本实施例中,所述弧形槽8位于远离主导丝腔4的一侧,弧形槽8的两端并不连通,所述弧形槽8的一个行程对应所述远端弧形段32绕近端直杆段31的轴向转动至少180

°

,所述释放槽7位于所述弧形槽8的末端,通过回撤移动微导管6,用于在后续对支导丝3进行释放。

34.本实施例中,所述支导丝腔5的内侧壁上开设有用于所述移动微导管6在移动时进行导向的导向槽9,以便于移动微导管6进行移动,并且通过设置弧形的导向槽9,可以防止移动微导管6转动,所述导向槽9沿所述导管本体1的轴向延伸,可以时刻与移动微导管6进行配合。

35.本实施例中,所述支导丝腔5内固定设置有第一防扭板10和第二防扭板11,所述第一防扭板10和第二防扭板11之间形成弹性压紧槽,所述第一防扭板10和第二防扭板11通过自身弹力弹性抵紧于移动微导管6的外侧面。所述第一防扭板10和第二防扭板11均采用橡胶材料,所述第一防扭板10和第二防扭板11的表面上一体设置有若干锯齿结构。

36.本实施例中,所述支导丝腔5的远端具有一弧形的斜切口12,可以便于对移动微导

管6的位置进行观察。

37.本实施例中,所述远端弧形段32采用有记忆合金材料支撑或所述远端弧形段32的外侧套设有弧形的弹簧线圈13,以保持其恢复性能,在使用弹簧线圈13时,所述弹簧线圈13与所述近端直杆段31固定相连,防止脱落,选用弹簧线圈13的好处是,可以增加其显影效果,便于手术时的观察,操作的准确性更高。

38.本实施例中,所述远端弧形段32具有一球形的尖端14,避免损失血管。

39.本实施例中,所述支导丝3还包括远端直杆段33,所述远端直杆段33与所述近端直杆段31固定连接,所述远端直杆段33的外端设置有显影结构,也能便于观察。

40.本实施例中,所述近端直杆段31与远端直杆段33通过一套环34转动连接,所述远端弧形段32固定设置在所述套环34的一侧。

41.最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1