一种防治心房颤动的复方中药的制作方法

1.本发明属于中医药技术领域,具体涉及一种防治心房颤动的复方中药。

背景技术:

2.心房颤动(简称“房颤”,atrial fibrillation)是临床上最常见的心律失常,指规则有序的心房电活动丧失,代之以快速无序的颤动波,是最严重的心房电活动紊乱。心房无序的颤动失去了有效的收缩与舒张,心房泵血功能恶化或丧失,加之房室结对快速心房激动的递减传导,引起心室极不规则的反应。因此心室节律紊乱、心功能受损和心房附壁血栓形成是房颤病人的主要病理特点,较快的心室率影响心脏舒张,心脏泵血功能降低,导致患者心功能不全或出现脑梗塞症状。截至2010年,全球房颤患者估测约3350万例,房颤的患者率及发生率逐步增加,房颤加重心力衰竭和脑卒中风险,影响生活质量。房颤的高发病率与患病率不仅给患者带来痛苦,也给社会带来经济压力,是目前严重危害人群健康的心血管流行病。

3.目前西医对心房颤动的治疗主要包括节律控制(包括抗心律失常药物治疗和心脏复律、射频消融治疗等非药物治疗)、控制心室率(服用β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙离子拮抗剂、地高辛以及胺碘酮等)、预防房颤引起的血栓栓塞和卒中、房颤上游治疗及房颤外科治疗等,但是上述药物均具有较多的不良反应,且其虽然能抗心律失常,但是其同时也均有致心律失常的副作用,而常用的射频消融技术等西医治疗方法价格昂贵,并存在很高的复发率,而且可导致心肌的灼伤,因此目前西医对于房颤的治疗是一把双刃剑,房颤的西医治疗正处于瓶颈期。

4.随着中医事业蓬勃发展,中医药在许多病症的治疗上显示了卓越的优势,如副作用较小、药效持久、患者依从性较高、可从多个离子通道、多靶点发挥作用等,明显改善患者临床症状和预后。因此,如果能够研究开发一种能有效防治心房颤动的中药,对于心房颤动的临床治疗将具有重要意义。

技术实现要素:

5.为了克服现有技术存在的上述技术问题,本发明提供了一种防治心房颤动的复方中药,对痰浊血淤型心房颤动的治疗具有良好的效果。

6.为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:

7.本发明提供了一种防治心房颤动的复方中药,原料按重量份计,包括陈皮10~20份、半夏5~15份、竹茹5~15份、枳壳5~15份、黄芩5~15份、柴胡5~15份、白芍5~15份、炙甘草5~15份、苦参10~20份、甘松5~15份、僵蚕2~8份、桑寄生5~15份、丹参10~20份、熟三七1~5份、桂枝3~9份、龙骨20~30份及牡蛎20~30份。

8.进一步地,原料按重量份计,包括陈皮15份、半夏10份、竹茹10份、枳壳10份、黄芩10份、柴胡10份、白芍10份、炙甘草10份、苦参15份、甘松10份、僵蚕5份、桑寄生10份、丹参15份、熟三七2份、桂枝6份、龙骨25份及牡蛎25份。

9.本发明还提供了一种上述防治心房颤动的复方中药的制备方法,包括以下步骤:按重量份称取各原料并混合,粉碎得到混合中药粉末,加15倍重量的水浸泡30~40分钟,第一次用武火煎煮60~70分钟;第二次加入10倍重量的水文火煎煮40~50分钟;第三次加入5倍重量的水文火煎煮20~30分钟;将3次所得药液合并,纱布过滤后100℃水浴浓缩至原体积的三分之一,即得所述防治心房颤动的复方中药。

10.进一步地,所述中药粉末中加水量为粉末重量的5~10倍,所述文火煎制时间为3~5h。

11.本发明的组方理论依据为:随着人们生活水平不断提高,患者平素嗜食肥甘厚腻、口味偏重,碍脾生湿,湿聚为痰,痰浊日久成瘀,痰瘀日久化热生风,风胜则动,与心房颤动的突然发生、时发时止临床特点相呼应。因此,本发明提出中医房颤病机是痰瘀风动之证,风邪挟痰瘀扰动心之脉络。

12.痰浊血瘀型房颤临床表现特点:

13.主症:心悸不安,胸闷烦躁不舒,受惊易作,心痛时作,痛如针刺。

14.兼症:失眠多梦,口干苦,唇甲青紫,大便秘结,小便短赤。

15.舌象:舌质紫暗或有瘀斑,苔黄腻。

16.脉象:脉弦滑或结代。

17.根据上述理论研究结果及症状表现,研发得到本发明的防治心房颤动的复方中药。

18.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

19.本发明的复方中药按照君臣佐使的原则进行组方,以黄芩、竹茹、陈皮、半夏、苦参、丹参、熟三七、僵蚕为君药,清热燥湿化痰、活血祛瘀、息风通络;半夏、陈皮燥湿化痰,辛散理气,黄芩、竹茹、苦参清热燥湿、化痰降气共同调畅脾胃,使痰邪自化,丹参、熟三七养血活血、祛瘀通络,配伍僵蚕取其息风通络之功效,以抑制“风动”之象;以柴胡、枳壳、白芍、桑寄生为臣药,调畅气机,交通心肾;柴胡、枳壳疏肝理气化痰,白芍养阴柔肝、养血,抑制肝风,使气机得畅,升降正常,心肾水火既济,桑寄生入肝肾经,具有祛风、补肝肾的功用;以桂枝、炙甘草、龙骨、牡蛎为佐药,补气助阳,温通心脉,安神定悸;炙甘草、桂枝辛甘化阳,有补气助阳、温通心脉之效;生龙骨、生牡蛎重镇安神、收敛浮越之心神,四味药相配伍可达到补气助阳,温通心脉,安神定悸的功效,帮助恢复窦房结功能;以甘松为使药,行气开郁,醒脾健胃,有助于行气化痰。方中诸药合用,共奏清热祛痰化瘀、息风定悸安神之功效。本发明的复方中药对于痰浊血淤证型的心房颤动具有良好的治疗效果,可明显改善房颤的发作频率和持续时间,临床有效率高达86%;且采用本发明的复方中药治疗心房颤动的复发率低,三个月转复维持率为80%;同时,采用本发明的复方中药对心房颤动进行治疗,无明显的毒副作用和不良反应。

20.本发明采用复方中药对心房颤动进行治疗,相比于射频消融术和左心耳封堵等非药物治疗手段,减少了患者经济负担及国家医疗成本。在作用机制上,本发明的复方中药可从多通路、多靶点抑制房颤的发生、发展,大大缩短了房颤持续时间,并能改善房颤自主神经的激活、氧化应激、纤维化和血栓前状态,解决了临床问题,拓宽了目前房颤治疗的可能性,进一步推动了中医药在房颤治疗的蓬勃发展,具有较大的社会价值。

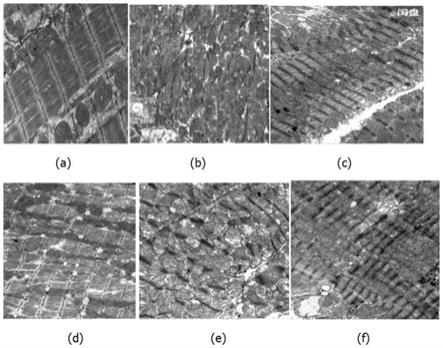

附图说明

21.图1为大鼠造模前的心电图;

22.图2为大鼠房颤时心电图;

23.图3(a)~(f)分别为control组、model组、high dose组、middle dose组、low dose组及verapamil组大鼠的心肌超微结构图。

具体实施方式

24.现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述。应理解本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明。

25.关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。

26.实施例1

27.采用以下原料,制备防治心房颤动的复方中药:

28.陈皮15g、半夏10g、竹茹10g、枳壳10g、黄芩10g、柴胡10g、白芍10g、炙甘草10g、苦参15g、甘松10g、僵蚕5g、桑寄生10g、丹参15g、熟三七2g、桂枝6g、龙骨25g及牡蛎25g。

29.制备方法包括以下步骤:

30.按重量称取各原料的饮片并混合,粉碎得到混合中药粉末,加15倍重量的水,浸泡40分钟,用武火煎煮70分钟,倒出药液;之后加入10倍重量的水文火煎煮50分钟,倒出药液;然后再加入5倍重量的水文火煎煮30分钟,倒出药液;将3次所得药液合并,纱布过滤后100℃水浴浓缩至原体积的三分之一,即得所述防治心房颤动的复方中药。

31.实施例2

32.采用以下原料,制备防治心房颤动的复方中药:

33.陈皮10g、半夏5g、竹茹15g、枳壳5g、黄芩15g、柴胡5g、白芍15g、炙甘草5g、苦参20g、甘松5g、僵蚕8g、桑寄生5g、丹参20g、熟三七1g、桂枝9g、龙骨20g及牡蛎30g。

34.制备方法包括以下步骤:

35.按重量称取各原料的饮片并混合,粉碎得到混合中药粉末,加15倍重量的水,浸泡30分钟,用武火煎煮60分钟,倒出药液;之后加入10倍重量的水文火煎煮40分钟,倒出药液;然后再加入5倍重量的水文火煎煮30分钟,倒出药液;将3次所得药液合并,纱布过滤后100℃水浴浓缩至原体积的三分之一,即得所述防治心房颤动的复方中药。

36.实施例3

37.采用以下原料,制备防治心房颤动的复方中药:

38.陈皮20g、半夏15g、竹茹5g、枳壳15g、黄芩5g、柴胡15g、白芍5g、炙甘草15g、苦参10g、甘松15g、僵蚕2g、桑寄生15g、丹参10g、熟三七5g、桂枝3g、龙骨30g及牡蛎20g。

39.制备方法步骤如下:

40.按重量称取各原料的饮片并混合,粉碎得到混合中药粉末,加15倍重量的水,浸泡40分钟,用武火煎煮70分钟,倒出药液;之后加入10倍重量的水文火煎煮40分钟,倒出药液;然后再加入5倍重量的水文火煎煮20分钟,倒出药液;将3次所得药液合并,纱布过滤后100℃水浴浓缩至原体积的三分之一,即得所述防治心房颤动的复方中药。

41.对比例1

42.同实施例1,区别在于,原料中不包括僵蚕。

43.对比例2

44.同实施例1,区别在于,原料中不包括熟三七。

45.效果验证

46.1.动物实验

47.1.1实验动物

48.选择体重(350

±

50)g雄性spf级sd大鼠60只(购买于辽宁长生生物技术股份有限公司,动物合格证号:syxk(辽)2013

‑

0009)。实验动物饲养于辽宁中医药大学动物实验中心,自由饮水,高脂饲料喂养,室温控制在20

‑

24℃,湿度为22%左右。

49.1.2药物与试剂

50.复方中药:按照实施例1的方法制备得到复方中药汤剂并袋装为100ml/袋,放置冰箱

‑

4℃冷藏保存。

51.盐酸维拉帕米片(天津市中央药业有限公司,国药准字h12020051),规格:40mg/片)。

52.氯化乙酰胆碱(ach)(源叶生物科技有限公司,s30170

‑

5g,cas#60

‑

31

‑

1,分子式c7h

16

clno2);无水氯化钙(cacl2,源叶生物科技有限公司,s24110

‑

500g,cas#10043

‑

52

‑

4);10%水合氯醛溶液(飞净生物科技有限公司,规格:100ml)。大鼠神经肽y(npy)elisa试剂盒、大鼠超氧化物歧化酶(sod)elisa试剂盒、大鼠谷胱甘肽过氧化酶(gsh

‑

px)elisa试剂盒、大鼠基质金属蛋白酶2(mmp

‑

2)elisa试剂盒、大鼠p选择素(p

‑

selectin)试剂盒。

53.1.3动物造模与心电图测量

54.将60只雄性sd大鼠随机分为空白组(10只)和造模组(50只)两组,本实验造模参照陈春林《大鼠房颤模型的建立》中造模方法,经大鼠尾静脉注射ach(66ug/ml)

‑

cacl2(10mg/ml)混合液制备痰浊血淤型房颤大鼠模型,剂量按0.1ml/100g计算,连续注射7d。

55.造模第7d,所有大鼠称重,水合氯醛按0.3mll/100g的剂量进行麻醉。连接power lab 15t多导电生理记录仪,将大鼠呈仰卧位于木板上,橡皮筋固定四肢,将金属针头插入已消毒的四肢皮下,导联末端沾些许盐水夹于针头暴漏端,测量ⅱ导联心电图,动态观察5分钟,发现造模组所有大鼠均造模成功。

56.1.4动物分组与药物干预

57.将造模成功的50只大鼠随机分成模型组(model组)10只,中药高剂量组(high dose组)10只,中药中剂量组(middle dose组)10只,中药低剂量组(low dose组)10只,维拉帕米组(verapamil组)10只,加未进行造模的空白组(control组)共6组。

58.大鼠给药剂量参考徐叔云主编的《药理实验方法学》中关于人与动物按体表面积折算的等效剂量比值(1:6.25)系数折算,以人的体重60kg作为参考,具体灌胃剂量如下:

[0059][0060]

造模成功后第2d灌胃,灌胃体积为3ml,连续2周。期间仍持续尾静脉注射ach

‑

cacl2混合液,于灌胃1h后进行。

[0061]

1.5观察指标

[0062]

灌胃结束后,取control组、model组、high dose组、middle dose组、low dose组大鼠各剩余8只,verapamil组死亡数量较多,剩余7只,进行相关指标检测。

[0063]

(1)各组大鼠心电图房颤持续时间:以心电图中f波出现、p波消失,p

‑

r间期绝对不等为房颤发生的标记,以p波出现、f波消失为房颤终止标志,记录相应时间,造模前心电图及房颤时心电图分别如图1和图2所示。

[0064]

(2)超微电镜(

×

10000倍)观察各组大鼠超微结构的变化:开胸暴露心脏后,用移液枪抽取戊二醛固定液,滴入活体组织上,剪取心脏,置于有4℃戊二醛固定液的载玻片上,再用硬质刀片在左心房部位剪取小块组织,修剪成1立方毫米左右的小块,放入盛有1ml 4℃戊二醛固定液的ep管中,确保样品完全进入固定液中,置于4℃冰箱暂放。

[0065]

(3)血清检测:腹主动脉取血,离心15min,取上清液,按照elisa试剂盒说明书检测血清中npy、sod、gsh

‑

px、mmp

‑

2、selectin

‑

p的含量,按照试剂盒上说明操作。

[0066]

1.6统计方法

[0067]

采用spss23.0统计软件进行分析,所有计量资料用表示,采用anova方差分析,p<0.05时,为有统计学意义差异,p<0.01为有显著性差异。

[0068]

1.7结果

[0069]

1.7.1各组大鼠一般状态

[0070]

除control组外,所有组大鼠体重均有不同程度的下降,活动度尚可,反应灵敏,精神疲乏,毛发欠光泽,倒伏不一。model组尾静脉注射后腹式呼吸加快,心率加快,眼睛充血,动作迟钝,10

‑

15min恢复,呈乏力喜倦卧,食欲减退,体重减轻;high dose组和middle dose组眼球渗血较model组减少,活跃度相对较高,无明显食欲减退;low dose组和verapamil组轻度食欲减退,呈乏力状态,眼球依旧渗血,约4

‑

5min恢复。

[0071]

1.7.2灌胃后大鼠心电图房颤持续时间改善情况

[0072]

所有造模组均出现房颤,与control组比较有统计学意义差异(p<0.05);所有用药组大鼠房颤的持续时间均较model组有不同程度的降低,差异具有统计学意义(p<0.05)组间比较无显著差异(p>0.05),各组具体房颤持续时间见表1:

[0073]

表1 各组大鼠房颤时间比较

[0074]

组别n持续时间(s)control组80.00

model组814.04

±

6.88

*

high dose组86.64

±

3.74

##

middle dose组86.93

±

1.72

##

low dose组87.15

±

3.81

##

verapamil组79.02

±

0.81

#

[0075]

注:与control组相比*p<0.05,**p<0.01;与model组相比

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0076]

1.7.3观察各组大鼠的心房肌超微结构,control组、model组、high dose组、middle dose组、low dose组、verapamil组大鼠的心肌超微结构分别如图3(a)~(f)所示,由图3可知:control组大鼠心房肌细胞的肌小节完整清晰,“z”带排列整齐连贯,清晰有序,i带清晰可见,肌丝排列整齐紧密,线粒体结构正常,线粒体嵴排列紧密,结构完整,未见闰盘分离现象。

[0077]

model组大鼠心房肌细胞的肌小节断裂,“z”带不连续,排列混乱,“i”带模糊不清,心肌细胞肌丝溶解断裂,出现空隙,线粒体肿胀、增多,甚至破裂,嵴断裂溶解,聚集在一起,呈空泡样改变。

[0078]

high dose组大鼠心房肌细胞的肌小节轻微断裂,排列相对整齐,肌丝稍有溶解,线粒体仍有肿胀、增多,但嵴溶解明显减少,结构相对完整,闰盘分离现象改善。

[0079]

middle dose组大鼠心房肌细胞的肌小节相对完整,“z”带有错位现象,排列整齐,肌丝稍模糊,线粒体肿胀,偶见线粒体溶解,结构相对完整。

[0080]

low dose组大鼠心房肌细胞的肌小节断裂,“z”带不连续,排列不整齐,“i”带模糊不清,线粒体肿胀、增多,嵴断裂溶解,个别结构不完整。

[0081]

verapamil组大鼠心房肌细胞的肌小节轻微断裂,“z”带增宽、中断、不连续,排列相对整齐,“i”带稍模糊,线粒体增多、聚集在一起,部分嵴断裂溶解。

[0082]

1.7.4自主神经的影响

[0083]

实验结果表明:与control组相比,model组大鼠血清npy水平显著升高(p<0.01),用药后,除low dose组外,剩余组大鼠血清npy水平均明显降低(p<0.01),组间比较无明显差异(p>0.05),各组大鼠血清神经肽y水平见表2:

[0084]

表2 各组大鼠血清神经肽y水平

[0085]

组别nnyp(ng/ml)control组85.20

±

0.51model组88.00

±

0.49

**

high dose组87.28

±

0.62

##

middle dose组86.02

±

0.2

##

low dose组87.81

±

0.91verapamil组76.01

±

0.11

##

[0086]

注:与control组相比*p<0.05,

**

p<0.01;与model组相比

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0087]

model组较control组大鼠血清npy水平显著升高(p<0.01),代表房颤发生时,交感神经被激活,除low dose组外,所有用药组大鼠血清npy水平均降低(p<0.01)。证明本发明的复方中药可抑制交感神经激活,从而延缓房颤的进展。

[0088]

1.7.5氧化应激相关指标

[0089]

实验结果表明:与control组比较,model组大鼠血清gsh

‑

px、sod水平均显著降低(p<0.01)。与model组比较,仅high dose组、middle dose组和verapamil组血清sod水平明显升高(p<0.05),组间比较无明显差异(p>0.05);对于gsh

‑

px,与model组比较,所有用药组血清gsh

‑

px水平明显升高(p<0.05),中高、中中及low dose组与verapamil组血清gsh

‑

px水平无明显差异(p>0.05),各组大鼠氧化应激指标sod、gsh

‑

px水平见表3:

[0090]

表3 各组大鼠氧化应激指标sod、gsh

‑

px

[0091]

组别nsod(ng/ml)gsh

‑

px(ng/ml)control组82.45

±

0.193.56

±

0.28model组82.12

±

0.21

**

3.27

±

0.12

**

high dose组82.40

±

0.26

##

3.61

±

0.06

##

middle dose组82.40

±

0.12

##

3.60

±

0.08

##

low dose组82.27

±

0.233.47

±

0.15

#

verapamil组72.36

±

0.07

#

3.51

±

0.19

#

[0092]

注:与control组相比*p<0.05,**p<0.01;与model组相比

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0093]

1.7.6纤维化及血栓前状态检测

[0094]

实验结果表明:mmp

‑

2:与control组比较,model组血清mmp

‑

2水平升高(p<0.05),差异具有统计学意义。与model组比较,high dose组、middle dose组和verapamil组血清mmp

‑

2水平明显降低(p<0.01),组间比较无统计学意义(p>0.05),各组大鼠纤维化指标mmp

‑

2水平见表4。

[0095]

选择素

‑

p:与control组比较,model组血清选择素

‑

p水平显著升高(p<0.01),用药后,除verapamil组外,剩余组血清选择素

‑

p水平均较model组明显降低(p<0.01),middle dose组较high dose组降低更为显著(p<0.05),各组大鼠血栓前状态selectin

‑

p水平见表4:

[0096]

表4 纤维化指标mmp

‑

2和血栓前状态selectin

‑

p

[0097]

组别nmmp

‑

2(ng/ml)selectin

‑

p(pg/ml)control组8247.07

±

60.0026.81

±

3.49model组8300.33

±

52.61

*

44.83

±

6.91

**

high dose组8257.4

±

35.06

#

28.33

±

8.76

##

middle dose组8258.89

±

11.08

#

19.04

±

4.14

##

low dose组8293.19

±

38.7327.22

±

2.95

##

verapamil组7258.12

±

13.40

#

34.72

±

12.01

[0098]

注:与control组相比*p<0.05,

**

p<0.01;与model组相比

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0099]

氧化应激在房颤发生与维持中都起着重要作用,造模过程中,在ach

‑

cacl2混合液作用下,出现氧化应激,氧自由基大量升高,sod、gsh

‑

px在抗氧化过程中被大量消耗,所以model组大鼠血清sod、gsh

‑

px含量降低(p<0.01),并同时启动组织纤维化反应,使mmp

‑

2随之升高。所有用药组大鼠血清gsh

‑

px水平较模型明显升高(p<0.05);对于sod,仅high dose组、middle dose组、verapamil组大鼠血清sod水平明显升高,差异有统计学意义(p<0.05);对于mmp

‑

2,high dose组、middle dose组和verapamil组大鼠血清mmp

‑

2水平明显降低(p<0.05)。表明本发明的复方中药可抑制氧化应激,从而改善房颤所导致的纤维化程

度。

[0100]

选择素

‑

p又称gmp

‑

140、cd62p。是分子量为140kd的跨膜糖蛋白,af时选择素

‑

p升高在房颤血栓形成中起着重要作用,血小板选择素

‑

p介导血小板黏附于内皮细胞,以及血小板与中性粒细胞的连接,激活中性粒细胞,释放血管活性物质和氧代谢产物,导致血管收缩,阻塞小血管从而启动血栓形成过程。遂model组大鼠血清selectin

‑

p含量升高(p<0.01),用药后high dose组、middle dose组、low dose组大鼠血清selectin

‑

p水平均有不同程度的下降。

[0101]

由此可见,本发明的复方中药可改善房颤自主神经激活、氧化应激、纤维化程度和血栓前状态,从而延缓房颤的进展,改善临床症状。

[0102]

2.临床验证

[0103]

2.1一般资料

[0104]

研究对象选取2019.6

‑

2021.6辽宁中医药大学附属医院门诊收治的诊断明确的阵发性痰浊血淤型房颤患者共200例,年龄范围48~87岁。

[0105]

痰浊血淤型房颤患者诊断标准

[0106]

西医诊断标准:根据陈新的《黄宛临床心电图学(第6版)》,房颤的分型诊断参考2016年欧洲心脏病学会(esc)发布的房颤诊疗指南。

[0107]

中医诊断标准:心悸的诊断参考《中医内科学》;中医辩证分型诊断:痰浊血瘀型:参考gb《中医临床诊疗术语证候部分》,2002年版《中药(新药)临床研究指导原则》。

[0108]

主证:心悸、乏力、气短、胸闷。

[0109]

次证:食少纳呆,恶心呕吐,肢体困重,头晕,烦躁易怒,失眠,口干口苦,小便黄赤,大便秘结,舌质暗甚至有瘀斑瘀点,苔黄腻,脉弦滑。

[0110]

纳入标准:

[0111]

(1)符合西医阵发性房颤的诊断标准。

[0112]

(2)符合中医心悸、痰浊血瘀证型诊断标准。

[0113]

(3)年龄大于18岁。

[0114]

(4)发作频率≥2次/月。

[0115]

(5)常规口服西药病情未见明显缓解反复发作者或射频消融术后再次复发。

[0116]

(6)没有治疗的禁忌证,如病窦综合征、

ⅱ°

、

ⅲ°

avb。

[0117]

(7)同意口服中药治疗。

[0118]

排除标准:

[0119]

(1)可逆病因引发的房颤;

[0120]

(2)患有严重肝、肾、造血系统、内分泌系统等原发性疾病,或影响其生存的疾病,如肿瘤、艾滋病等;

[0121]

(3)观察期间发生急性感染、风湿心脏病、急性冠脉综合征、高血压急重症等;

[0122]

(4)正在参与其他药物临床试验者;

[0123]

(5)过敏体质者;

[0124]

(6)妊娠或哺乳期妇女。

[0125]

病例剔除标准

[0126]

(1)患者服药期间发生某些合并症、并发症特殊生理变化,不适合继续接受中药口

服。

[0127]

(2)患者录入资料不全,影响有效性判断者。

[0128]

脱落标准

[0129]

(1)放弃治疗或失访的患者,未完成12周的临床观察。

[0130]

(2)患者依从性差,未按规定剂量和频次服药。

[0131]

将按照上述标准选择的200例患者随机分为a~d 4组,每组50例。四组患者的一般资料具有可比性(p>0.05)。

[0132]

2.2治疗方案

[0133]

a组:盐酸胺碘酮片(可达龙)口服,早晚两次于饭后半小时服用。

[0134]

b组:实施例1制备的复方中药汤剂口服,服用量为100ml/次,每天早、中、晚3次,于饭后半小时服用,12周为一个大疗程。

[0135]

c组:对比例1制备的复方中药汤剂口服,服用量为100ml/次,每天早、中、晚3次,于饭后半小时服用,12周为一个大疗程。

[0136]

d组:对比例2制备的复方中药汤剂口服,服用量为100ml/次,每天早、中、晚3次,于饭后半小时服用,12周为一个大疗程。

[0137]

伴有其他基础性疾病者均继续口服常规西药治疗,中药治疗组患者如有快速型心律失常发作,可临时服用β受体阻滞剂。治疗期间,低盐低脂饮食,避免服用烈酒、咖啡、浓茶等刺激性饮料,避免辛辣油腻生冷之品,勿剧烈运动。

[0138]

2.3观测指标

[0139]

2.3.1疗效的判定

[0140]

(1)中医证候学疗效评定标准参照2002年版《中药新药临床研究指导原则》,具体见表5:

[0141]

表5 中医证候学疗效评定标准

[0142]

显效临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%。有效临床症状、体征均有好转,证候积分减少30%~70%。无效临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证候积分减少<30%加重临床症状、体征均有加重,证候积分减少<0。

[0143]

积分有效率(%)=(治疗前总积分

‑

治疗后总积分)/治疗前总积分

×

100%。

[0144]

(2)主要中医症状评分改善情况。

[0145]

(3)房颤发作频率和持续时间。

[0146]

(4)各组患者治疗三个月的转复维持率比较。

[0147]

2.3.2安全性评价服药后有无明显不良反应发生及肝肾功能、血尿常规。

[0148]

2.4.统计学方法

[0149]

采用spss 23.0统计软件分析数据。计量资料用“均数

±

标准差”表示,组内治疗前后比较用配对t检验,组间治疗前后比较用独立样本t检验;等级资料比较用秩和检验;计数资料用卡方检验,以p<0.05为有统计学差异,以p<0.01为有显著性差异。

[0150]

2.5结果

[0151]

2.5.1各组患者中医证候学疗效比较

[0152]

b组,即采用实施例1的中药进行治疗,显效率为48%,总有效率为86%(43/50);a组,即盐酸胺碘酮片治疗组显效率为18%,总有效率为46%(23/50),经秩和检验,各组中医证候疗效差异有统计学意义(p<0.05),各组中医证候学疗效比较结果见表6:

[0153]

表6 各组中医证候学疗效比较

[0154]

组别例数(n)显效有效无效加重总有效率(%)a组50例9(18%)14(28%)27(54%)046b组50例24(48%)19(38%)7(14%)086c组50例20(40%)17(34%)13(26%)074d组50例18(36%)20(40%)12(24%)076

[0155]

2.5.2各组治疗前后主要中医症状评分比较

[0156]

治疗前四组中医症状评分差异无统计学意义(p>0.05),具有可比性。治疗后四组主要症状积分均较治疗前均降低(p<0.05),且b组较a组中医证候改善更显著(p<0.05),各组治疗前后主要症状评分比较结果见表7:

[0157]

表7 各组治疗前后主要症状评分比较

[0158][0159][0160]

注:与本组治疗前比较

*

p<0.05,

**

p<0.01;与a组比较

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0161]

2.5.3各组治疗前后房颤发作频率比较

[0162]

治疗前各组房颤发作频率差异无统计学意义(p>0.05),具有可比性。各组治疗后房颤发作频率较治疗前均明显降低,差异有统计学意义(p<0.01),且b组较a组发作频率降低更加显著,差异具有统计学意义(p<0.01),各组治疗前后房颤发作频率比较结果见表8:

[0163]

表8 各组治疗前后房颤平均发作频率比较

[0164][0165]

注:与本组治疗前比较

*

p<0.05,

**

p<0.01;与a组比较

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0166]

2.5.4各组治疗前后房颤持续时间比较

[0167]

治疗前各组房颤持续时间差异无统计学意义(p>0.05),具有可比性;各组治疗后

房颤持续时间较治疗前均明显降低,差异有统计学意义(p<0.01),且b组组比a组持续时间降低更显著,差异有统计学意义(p<0.01),各组治疗前后房颤持续时间比较结果见表9:

[0168]

表9 各组治疗前后房颤平均持续时间比较

[0169]

组别例数(n)治疗前/h治疗后/ha组50例8.16

±

4.611.41

±

0.88

**

b组50例8.54

±

3.490.53

±

0.19

**##

c组50例8.47

±

2.280.73

±

0.15d组50例8.50

±

1.660.61

±

0.09

[0170]

注:与本组治疗前比较*p<0.05,

**

p<0.01;与a组比较

#

p<0.05,

##

p<0.01。

[0171]

2.5.5各组治疗三个月转复维持率比较

[0172]

b组患者三个月转复维持率为80%,a组患者三个月转复维持率为38%,各组患者三个月转复维持比较有差异,b组效果优于a组(p<0.01),各组治疗三个月转复维持率比较结果见表10:

[0173]

表10 各组三个月转复维持率比较

[0174][0175][0176]

2.5.6安全性评价各组患者服药三个月期间未见不良反应,血尿常规、肝肾功能未见异常。

[0177]

采用实施例2和实施例3制备得到的复方中药按照上述方法进行动物实验及临床验证,所得效果与实施例1的复方中药的验证结果相当。

[0178]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1