新型载抗生素骨水泥的制备方法及载抗生素骨水泥与流程

1.本发明属于医用生物材料技术领域,具体涉及一种新型载抗生素骨水泥的制备方法及载抗生素骨水泥。

背景技术:

2.感染性骨缺损是骨科学中较为常见的一大难题,其发病过程主要包括两方面,即骨的创伤缺损与感染。由于现代社会交通事故、建筑事故及战争等原因,易导致较大范围高能骨折,尤其是开放性骨折,污染较重,且常伴有严重的骨量丢失。感染性骨缺损的危害在于感染常导致骨坏死、骨折延迟愈合、骨不连以及内置物植入的失败,严重者可致残甚至诱发脓毒血症,从而引发患者死亡。因此,在感染性骨缺损的治疗中,抗感染治疗可谓是重中之重。

3.在治疗感染的过程中,使用抗生素骨水泥属于局部高浓度用药,可以减少全身毒副作用。尽管拥有上述优势,但是传统抗生素骨水泥在治疗感染性骨缺损时仍有一定局限性。潜在的问题在于抗生素释放在很短时间内陡然达到极大浓度,然后极快下降,后期虽可保持一定时间,但是浓度难以控制,并可能诱导细菌产生耐药性。随着医疗卫生技术的发展,负载抗生素的缓释载体逐渐应用到感染性骨缺损的治疗,与传统治疗方法相比,缓释载体具有可释放抗生素、可吸收的特点。缓释载体主要通过化学方法制备,通过手动混匀,倒入相应模具中,抗生素释放不可控,爆释现象明显。

4.因此,研究人员提出了核壳结构抗生素微胶囊的概念,即通过将微胶囊的壳层包裹抗生素内核,通过壳层对环境的响应来释放微胶囊内部的抗生素,可以有效的控制骨水泥中抗生素的释放(如:中国专利cn111317861a公开了一种可控释抗生素膨胀丙烯酸骨水泥及制备方法;中国专利cn111330074a公开了一种改性骨水泥材料及其制备方法;中国专利cn109106986a公开了一种药物控释磷酸钙骨水泥复合微球、其制备方法及应用)。但是,目前所使用控释核壳结构微胶囊的响应条件均来自人体内部,如组织的ph值等(如中国专利cn111317861a),这些响应条件受人体环境的影响,且人体温度、ph变化空间小,而微胶囊壳层需较大响应窗口,因此不能有效做到对抗生素的控释。另外,目前核壳结构抗生素多基于化学方法合成,制备工艺复杂,核壳包覆率低,内核抗生素成分物理稳定性较差。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种新型载抗生素骨水泥的制备方法及载抗生素骨水泥。

6.为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种新型载抗生素骨水泥的制备方法,其包括以下步骤:一、扫描骨缺损部位,获得骨缺损部位3d数据信息,并建立分层模型;二、制备壳层喷印溶液,根据近红外光响应的波长要求,将具有生物相容性的近红外光响应材料分散于壳层用溶剂中,配置成近红外光响应壳层溶液;

三、配置内核喷印溶液,将抗生素材料混合于核层用溶剂中,配置成混合抗生素材料的内核溶液;四、将近红外光响应壳层溶液及混合抗生素材料的内核溶液分别装入电流体动力学喷印设备所用的壳层和核层相应的注射泵中;五、配制含有光固化材料骨水泥打印墨水,基于建立的分层模型,逐层打印骨缺损部位骨水泥形态;六、利用电流体动力学喷印技术,利用同轴喷头,在逐层打印完成的骨缺损部位骨水泥表面根据需要的抗生素含量电喷对应含量的核壳结构抗生素微胶囊;七、重复步骤五至六直至完成载抗生素骨水泥的制备。

7.在完成每一层骨缺损部位骨水泥打印时,进行光固化。

8.光固化采用感光性树脂。

9.近红外光响应壳层溶液及混合抗生素材料的内核溶液采用的溶剂为聚乳酸-羟基乙酸共聚物、聚乳酸、聚己内酯和聚乙二醇中的任意一种。

10.光固化材料骨水泥打印墨水由骨水泥材料与感光树脂材料在溶剂中混合均匀,其中感光树脂材料占比约为0.5-3%。

11.所述近红外光响应壳层溶液中的近红外光响应材料与壳层用溶剂的质量比为1.5-3.8:10-12.5。

12.所述混合抗生素材料的内核溶液的抗生素材料与核层用溶剂的质量比为1.2-2.5:10-13.9。

13.所述近红外光响应材料为具有生物相容性的聚多巴胺、黑鳞、聚n-异丙基丙烯酰胺、硫化铜、硫化铋中的任意一种。

14.所述抗生素材料为万古霉素、庆大霉素、利福平、妥布霉素、青霉素、红霉素、四环素、克林霉素中的任意一种。

15.一种采用上述新型载抗生素骨水泥的制备方法制备的载抗生素骨水泥,通过上述新型载抗生素骨水泥的制备方法制备的载抗生素骨水泥中均匀分布有核壳结构抗生素微胶囊,且核壳结构抗生素微胶囊的壳层在近红外光的照射下,进行光热转换,溶解并释放内部抗生素。

16.本发明的有益效果:根据骨缺损形貌特征,分层3d打印制备骨水泥基,制备过程中,结合电喷方法,逐层电喷核壳结构抗生素胶囊,抗生素微胶囊可依据实际需求,规律均匀分布在骨水泥基内部。抗生素微胶囊外壳为红外光敏材料,感知环境中近红外光的变换并快速地作出响应,进行光热转换,产生热量熔解微胶囊的壳层,释放出内部的抗生素材料。可实现按需给药,规律控释。抗生素胶囊外壳为红外近光敏感材料,近红外光对于组织有较好的穿透深度,且是与生物组织吸收无竞争的生物窗口,将近红外光作为响应条件,在微胶囊接收红外光照射时释放内部抗生素,将有效的控制抗生素在患者体内可控的、规律的、阶段性的释放,将其应用于骨水泥治疗骨缺损等疾病,将达到较好的治疗效果。

附图说明

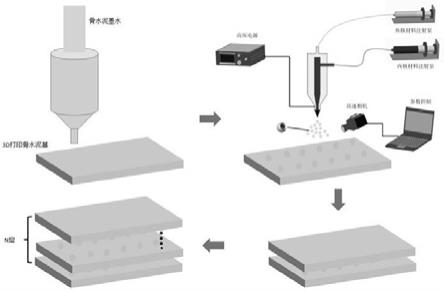

17.图1:本发明所述的一种新型载抗生素骨水泥的制备方法制备原理示意图。

18.图2:本发明所述近红外光响应核壳结构抗生素微胶囊抗生素释放机理示意图。

19.图3:本发明所述同轴电流体动力学喷印装置示意图。

20.图4:本发明所述的电流体动力学喷印核壳结构抗生素微胶囊尺寸分布情况。

21.图5:本发明所述近红外光照射下抗生素缓释曲线图。

具体实施方式

22.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

23.本发明提供了一种新型载抗生素骨水泥的制备方法,其包括以下步骤:一、扫描骨缺损部位,获得骨缺损部位3d数据信息,并建立分层模型;通过3d扫描的方式扫描骨缺损部位,获得骨缺损部位的3d数据信息,再根据获得的3 d数据信息进行分层建模,将建好的分层模型作为后续打印模型;二、制备壳层喷印溶液,根据近红外光响应的波长要求,将具有生物相容性的近红外光响应材料分散于壳层用溶剂中,配置成近红外光响应壳层溶液;其中红外光响应材料为具有生物相容性的聚多巴胺(pda)、黑鳞(bp)、聚n-异丙基丙烯酰胺(pnipam)、硫化铜(cus)、硫化铋(bi2s3)中的任意一种,但不仅仅局限于以上近红外光响应材料。

24.而壳层用溶剂为聚乳酸-羟基乙酸共聚物(plga)、聚乳酸(pla)、聚己内酯(pcl)和聚乙二醇(peg)中的任意一种,但不仅仅局限于以上溶剂材料。

25.且所述近红外光响应材料与壳层用溶剂的质量比为1.5-3.8:10-12.5。

26.三、配置内核喷印溶液,将抗生素材料混合于核层用溶剂中,配置成混合抗生素材料的内核溶液;抗生素材料为万古霉素、庆大霉素、利福平、妥布霉素、青霉素、红霉素、四环素、克林霉素等,但不仅仅局限于以上抗生素材料。

27.而核层用溶剂为聚乳酸-羟基乙酸共聚物(plga)、聚乳酸(pla)、聚己内酯(pcl)和聚乙二醇(peg)中的任意一种,但不仅仅局限于以上溶剂材料。

28.其中所述抗生素材料与核层用溶剂的质量比为1.2-2.5:10-13.9。

29.四、将近红外光响应壳层溶液及混合抗生素材料的内核溶液分别装入电流体动力学喷印设备所用的壳层和核层相应的注射泵中;其中电喷制备抗生素胶囊是基于自行搭建的电喷平台完成。

30.五、配制含有光固化材料骨水泥打印墨水,基于建立的分层模型,逐层打印骨缺损部位骨水泥形态,打印完成为保持形态,可进行初步光固化;其中含有光固化材料骨水泥打印墨水包括骨水泥材料与感光树脂材料,两者在溶剂中混合均匀,且其中感光树脂材料占比约为0.5-3%。所述骨水泥材料为市售骨水泥粉剂,光固化材料为感光性树脂,如聚氨酯丙烯酸酯树脂、环氧丙烯酸树脂、聚丙烯酸树脂、聚醚丙烯酸酯树脂、丙烯酸酸性丙烯酸树脂等。

31.3d打印制备骨水泥基是采用商用3d打印机制备完成。

32.六、利用电流体动力学喷印技术,利用同轴喷头,在逐层打印完成的骨缺损部位骨

水泥表面根据需要的抗生素含量电喷对应含量的核壳结构抗生素微胶囊;调节电流体动力学喷印时施加电压为15~30kv、喷头到骨水泥基的距离为5~30cm、壳层用近红外光响应溶液流速为0.13~5.0ml/h和核层用抗生素溶液流速(范围0.1~2.8ml/h)等相关参数,控制近红外光响应核壳结构抗生素微胶囊的尺寸、包覆率、壳层厚度等。将制备完成的核壳结构抗生素微胶囊干燥处理,抗生素微胶囊粒径为400-900nm,载药量为30~45%,包封率>87%。

33.七、重复步骤五至六直至完成载抗生素骨水泥的制备。

34.实施例一(1)扫描获取骨缺损部位三维数据,对骨缺损部位进行纵向分层。根据扫描数据,骨缺损部位总高40mm,可分层为20层,每间隔2mm为一层。

35.(2)制备骨水泥基3d打印溶液将市售骨水泥与环氧丙烯酸树脂混合拌匀,其中光敏环氧丙烯酸树脂含量为1%。

36.(3)制备近红外光响应壳层喷印溶液近红外光响应壳层喷印溶液包括近红外光响应材料和壳层用溶剂。本实施例中采用的近红外光响应材料为聚多巴胺(pda),采用的壳层用溶剂为聚乳酸-羟基乙酸共聚物(plga)。将pda和plga按照质量比1.8:10混合,充分混合搅拌均匀,即得到近红外光响应壳层喷印溶液。

37.(4)配置抗生素微胶囊内核喷印溶液抗生素微胶囊内核喷印溶液包括抗生素材料和核层用溶剂。本实施例中采用的抗生素材料为万古霉素,采用的核层用溶剂为聚己内酯(pcl)。将万古霉素和pcl按照质量比1.3:10混合,充分混合搅拌均匀,即得到抗生素微胶囊内核喷印溶液。

38.(5)分层打印骨水泥基及电喷抗生素胶囊基于工业3d打印机打印厚度为2mm的骨水泥基,初步固化后,骨水泥基表面电喷抗生素胶囊。将抗生素微胶囊内核喷印溶液和近红外光响应壳层喷印溶液分别装入电流体同轴喷印装置的核层和壳层用注射器中。通过电流体动力学同轴喷印所用装置,将核层和壳层用注射器分别与注射泵相连,接上同轴喷头(内外喷头的直径分别为16g和23g),使核层用注射器与内层喷头相连,壳层用注射器与外层喷头相连,同轴喷头再与高压电源正极相连,在同轴喷头下方放置抗生素微胶囊收集器并与高压电源负极相连,间距控制为15cm,在23kv高压静电作用下设置核层负载抗生素材料的溶液流速为0.8ml/h、壳层负载近红外光响应材料的溶液流速为1.3ml/h,图2为本发明所述的电流体同轴喷印示意图。

39.(6)重复步骤(5)电喷抗生素胶囊后,基于工业3d打印机再次打印厚度为2mm的骨水泥基,在其表面重复电喷抗生素微胶囊,重复步骤(5),直至制备完成。

40.如图4所示,为本实施例电流体动力学喷印核壳结构抗生素微胶囊尺寸分布情况,可以看出,喷印所获得的核壳微胶囊粒子的尺寸分布均匀,粒径尺寸在500 nm左右。将抗生素微胶囊进行体外近红外光照射条件下缓释实验,缓释曲线图如图5所示,可以看出当接收到波长为980nm近红外光照射时,检测到抗生素的含量显著上升。

41.实施例二(1)扫描获取骨缺损部位三维数据,对骨缺损部位进行纵向分层。根据扫描数据,

骨缺损部位总高30mm,可分层为10层,每间隔3mm为一层。

42.(2)制备骨水泥基3d打印溶液将市售骨水泥与环氧丙烯酸树脂混合拌匀,其中光敏聚醚丙烯酸酯树脂含量为1.5%。

43.(3)制备近红外光响应壳层喷印溶液近红外光响应壳层喷印溶液包括近红外光响应材料和壳层用溶剂。本实施例中采用的近红外光响应材料为聚n-异丙基丙烯酰胺(pnipam),采用的壳层用溶剂为聚乳酸(pla)。将pnipam和pla按照质量比1.5:11.5混合,充分混合搅拌均匀,即得到近红外光响应壳层喷印溶液。

44.(4)配置抗生素微胶囊内核喷印溶液抗生素微胶囊内核喷印溶液包括抗生素材料和核层用溶剂。本实施例中采用的抗生素材料为利福平,采用的核层用溶剂为聚乙二醇(peg)。将利福平和peg按照质量比1.0:10.5混合,充分混合搅拌均匀,即得到抗生素微胶囊内核喷印溶液。

45.(5)分层打印骨水泥基及电喷抗生素胶囊基于工业3d打印机打印厚度为3mm的骨水泥基,初步固化后,骨水泥基表面电喷抗生素胶囊。将抗生素微胶囊内核喷印溶液和近红外光响应壳层喷印溶液分别装入电流体同轴喷印装置的核层和壳层用注射器中。通过电流体动力学同轴喷印所用装置,将核层和壳层用注射器分别与注射泵相连,接上同轴喷头(内外喷头的直径分别为15g和21g),使核层用注射器与内层喷头相连,壳层用注射器与外层喷头相连,同轴喷头再与高压电源正极相连,在同轴喷头下方放置抗生素微胶囊收集器并与高压电源负极相连,间距控制为12cm,在21kv高压静电作用下设置核层负载抗生素材料的溶液流速为0.9ml/h、壳层负载近红外光响应材料的溶液流速为1.2ml/h。

46.(6)重复步骤(5)电喷抗生素胶囊后,基于工业3d打印机再次打印厚度为3mm的骨水泥基,在其表面重复电喷抗生素微胶囊,重复步骤(5),直至制备完成。

47.实施例不应视为对本发明的限制,但任何基于本发明的精神所作的改进,都应在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1