一种治疗黄褐斑的外用中药组合及其制备方法和应用与流程

1.本发明属于中医药领域,具体涉及一种治疗黄褐斑的外用中药组合及其制备方法和应用。

背景技术:

2.黄褐斑是一种发生于颜面部的慢性皮肤色素代谢障碍性疾病,其色素沉着在面部呈对称蝶翅状,轻者为淡黄或浅褐色,点片状散布于面颊两侧,以眼部外下侧多见;重者呈深褐色或浅黑色,似面罩般遍布于面部。黄褐斑一般无主观症状和全身不适,但对于女性而言,会带来严重的心理负担。黄褐斑的致病原因复杂,目前尚无特别有效的治疗药物和方法,西医物理治疗主要以激光或剥脱类治疗为主,但这种外治法治标不治本,效果不确定,而且多次治疗容易形成敏感肌。与其相比,外用中药在此治疗上具有比较明显的优势,安全性高且不易复发。

3.目前常用于治疗黄褐斑的中药组合多为传统七白散,传统七白散选自《永类铃方》卷二加减,七白散具体组成为:白术15g、白芷10g、白蒺藜15g、白僵蚕10g、白茯苓15g、白及10g、浙贝10g。但该处方的临床效果并不理想,仅对少数患者有效,因此目前急需一种疗效更广泛的治疗黄褐斑的中药组合。

技术实现要素:

4.针对上述问题,本发明拟提供一种疗效好、不易过敏的治疗黄褐斑的中药组合。

5.根据发明人的临证经验,黄褐斑患者大多脾气急躁,属于“肝郁范畴”,中医认为“阳虚长斑”,发明人认为黄褐斑致病机制是肝郁肾虚型为主,因此拟定中药组合物时除考虑美白,还加入补虚、祛风、化瘀药物。经过大量临床实验验证,其能够有效改善黄褐斑,而且不易过敏、复发率低。

6.本发明解决其技术问题所采用的技术方案如下:一种治疗黄褐斑的外用中药组合,其原料药包括如下重量配比的组份:白茯苓1~10份、白术1~5份、白蒺藜1~5份、白芷1~5份、菟丝子1~10份、泽泻1~5份、川芎1~5份。

7.进一步地,所述治疗黄褐斑的外用中药组合,其原料药包括如下重量配比的组份:白茯苓2~4份、白术1~2份、白蒺藜1~2份、白芷1~2份、菟丝子2~4份、泽泻1~2份、川芎1~2份。

8.进一步地,所述治疗黄褐斑的外用中药组合,其原料药包括如下重量配比的组份:白茯苓2份、白术1份、白蒺藜1份、白芷1份、菟丝子2份、泽泻1份、川芎1份。

9.本发明中的君药为菟丝子、白蒺藜,菟丝子补益肝肾,白蒺藜解郁;两者共起解郁补肾之功。

10.臣药为白茯苓、泽泻,白茯苓利水渗湿,泽泻健脾利水,两者共起治疗肾虚水泛之证。

11.佐药为白芷、白术,白芷消肿排脓,祛风止痒;白术燥湿利水。且现代科学研究表明

白芷内部有效的提取物能够使酪氨酸酶的活性受到抑制,可以抗氧化、延缓衰老;白术有效减轻组织结构破坏,对于改善皮肤组织的气血,共起抗氧化、美白之功效。

12.使药为川芎,川芎为肝经引经药,除活血之外,还将诸药引至肝经。

13.本发明还发现,若再加绿茶为佐药,可使得该中药组合治疗黄褐斑的效果进一步增强。绿茶,可利尿,清热解毒,现代研究表明其具有抗氧化活性。

14.基于上述效果,进一步地,所述治疗黄褐斑的外用中药组合还包括绿茶1~5份;进一步地选自绿茶1~2份,优选为1份绿茶。

15.该处方在制备药物或化妆品时,还可以添加医学上允许使用的辅料。

16.进一步地,所述外用中药组合的制剂包括面膜制剂、膏剂、凝胶剂、喷雾剂或洗剂。

17.本发明还提供一种治疗黄褐斑的外用中药组合的制备方法,其特征在于,包括以下过程:粉碎各原料后直接制备所需剂型,或提取各原料中的活性成分制备所需剂型。

18.本发明还提供一种治疗黄褐斑的外用制剂,各中药原料药重量配比为:白茯苓1~10份、白术1~5份、白蒺藜1~5份、白芷1~5份、菟丝子1~10份、泽泻1~5份、川芎1~5份,以及水、蛋清、牛奶或蜂蜜中的一种或多种,还可以加入绿茶1~5份。

19.本发明还提供一种治疗黄褐斑的外用制剂的制备方法,包括以下过程:研磨原料,过300~500目筛,用水、蛋清、牛奶或蜂蜜调匀,调匀过程中可缓慢加热。

20.本发明还包括治疗黄褐斑的外用中药组合在制备治疗黄褐斑的外用药物或护肤品中的应用。

21.所述护肤品包括洗面奶、面膜、乳液、精华及霜等。

22.本领域技术人员得知本处方后可采用常规方法来将所述原料药加工成药物制剂,包括但不限于:粉碎、水提取、有机溶剂提取等。其中提取方式可以考虑煎煮、温浸、回流、闪式提取、微波辅助、超声等方法。

23.所述的各原料药可在混合后,利用适当的方法提取有效成分,制成本发明的中药组合物;此外,也可分别提取(如分别采用相同的或不同的提取或加工方法)有效成分后,合并制成本发明的中药组合物。

24.此外,本领域技术人员也可直接采用所述原料药的有效部位进行加工,从而制成本发明的中药组合物。更有甚者,本领域技术人员可从各原料药中提取活性成分,混合加工制成本发明的中药组合物。

25.其中,所述“药学上可接受的”是指包括任意不干扰活性成分的生物活性的有效性且对它被给予的宿主无毒性的物质。“辅料”是药物制剂中除主药以外的一切附加材料的总称,辅料应当具备如下性质:(1)对人体无毒害作用,几乎无副作用;(2)化学性质稳定,不易受温度、ph、保存时间等的影响;(3)与主药无配伍禁忌,不影响主药的疗效和质量检查;(4)不与包装材料相互发生作用。所述药学上可接受的辅助性成分,它具有一定生理活性,但该成分的加入不会改变上述药物组合物在疾病治疗过程中的主导地位,而仅仅发挥辅助功效,这些辅助功效仅仅是对该成分已知活性的利用,是医药领域惯用的辅助治疗方式。若将上述辅助性成分与本发明药物组合物配合使用,仍然应属于本发明保护的范围。

26.在本中药组合中药学上可接受的载体可含有液体,如水、盐水、甘油和乙醇。另外,这些载体中还可能存在辅助性的物质,如防腐剂、渗透促进剂、乳化剂、湿润剂、助溶剂、ph调节剂等。以上,所述的防腐剂,如山梨酸、山梨酸甲酯、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸

乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、苯甲酸等。所述渗透促进剂,如氮酮、二甲基亚砜、薄荷醇、薄荷油、丙二醇、桉叶油、樟脑、冰片、油酸、亚油酸等。所述的乳化剂诸如乙酰化单甘油脂肪酸酯、乙酰化双甘油脂肪酸酯、蔗糖酯、山梨糖醇脂、大豆磷脂、月桂酸单甘油酯、丙二醇脂肪酸酯、硬脂酰乳酸钙、双乙酰酒石酸、单硬脂酸甘油酯、改性大豆磷脂等。所述的湿润剂诸如甘油等。所述的助溶剂诸如β

‑

环糊精、麦芽糊精、吐温、乙醇、司盘类、十二烷基硫酸钠、丙二醇、聚乙二醇、甘油等。ph调节剂为三乙醇胺等。但对于本领域技术人员而言,还知晓可用于本发明的药用载体不仅限于上述类型。

27.本发明药物组合物在合理配伍后,能够有效治疗黄褐斑,且使用过程中无发红、刺痛等不良反应,远期随访效果稳定,能够满足广大患者的需求,为临床治疗黄褐斑提供了一种新的用药选择。

具体实施方式

28.下面来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。

29.实施例1

30.取白茯苓20g、白术10g、白蒺藜10g、白芷10g、菟丝子20g、泽泻10g、川芎10g,研磨成300目超微细粉。

31.实施例2

32.取白茯苓30g、白术20g、白蒺藜15g、白芷20g、菟丝子40g、泽泻10g、川芎5g,研磨成400目超微细粉。

33.实施例3

34.取白茯苓20g、白术10g、白蒺藜10g、白芷10g、菟丝子20g、泽泻10g、川芎10g、绿茶粉10g,研磨成300目细粉,用蛋清调匀,可缓慢加热调匀。

35.实施例4

36.取白茯苓40g、白术20g、白蒺藜20g、白芷20g、菟丝子40g、泽泻20g、川芎20g、绿茶粉20g,研磨成200目细粉,用牛奶调匀,可缓慢加热调匀。

37.实施例5

38.取白茯苓10g、白术5g、白蒺藜5g、白芷5g、菟丝子5g、泽泻5g、川芎5g、绿茶粉5g,研磨成300目细粉,用蜂蜜调匀,可缓慢加热调匀。

39.实施例6

40.取白茯苓10g、白术5g、白蒺藜5g、白芷5g、菟丝子5g、泽泻5g、川芎5g、绿茶粉5g。将原料药粉碎成粗粉,用70%乙醇水溶液加热回流提取2~3次,每次提取1小时,减压回收乙醇水溶液,浓缩得浸膏,然后混合蜂蜡或凡士林制成膏剂。

41.实施例7

42.取白茯苓20g、白术10g、白蒺藜10g、白芷10g、菟丝子20g、泽泻10g、川芎10g、绿茶粉10g。将原料和1000ml水用大火煎熬,沸腾后改用小火熬15

‑

25分钟,过滤药液,得到药液一和药渣;然后将药渣中再加入300

‑

500ml水,用大火煎熬,沸腾后改用小火熬15

‑

25分钟,过滤药液,得到药液二;将药液一和药液二混合后,继续用小火熬,浓缩至200ml,即为浓缩药液,后装瓶备用,氮酮溶于上述浓缩药液中,使其配成含2%氮酮浓度的中药面膜液。

43.实施例8临床实验

44.以下实验数据为发明人从医多年所治疗的黄褐斑的部分临床数据统计。

45.1.研究对象

46.研究对象选自宜宾市中医医院2017年9月至2021年6月收治的黄褐斑患者,共360例,均为女性,年龄为22

‑

50岁不等,平均(35.4

±

6.8)岁。将360例患者随机分为对照组和实验组1,实验组2,每组120例,两组患者在年龄、病程、临床分型等方面无显著的统计学差异(p﹥0.05),具有可比性。

47.2.诊断标准

48.西医诊断标准参照中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组于2015年颁布的《中国黄褐斑治疗专家共识》;中医诊断标准参考《中医病证诊断疗效标准》;中医证型辨证标准参考《黄褐斑中医治疗专家共识》。

49.(1)面部淡褐色至深褐色、界限清楚的斑片,通常呈对称性分布,无炎症表现及鳞屑。

50.(2)无明显自觉症状。

51.(3)女性多发,主要发生在青春期后。

52.(4)病情可有季节性,常夏重冬轻。

53.(5)排除其它疾病(如颧部褐青色痣、瑞尔黑变病及色素性光化性扁平苔藓等)引起的色素沉着。

54.临床分型:根据《黄褐斑的临床诊断和疗效判定标准》进行临床分型,按皮损发生部位分为4型:

55.(1)蝶形型:皮损主要分布在两侧面颊部,呈蝶形对称性分布。

56.(2)面上部型:皮损主要分布在前额、颞部、鼻部和颊部。

57.(3)面下部型:皮损主要分布在颊下部、口周。

58.(4)泛发型:皮损泛发在面部大部分区域。

59.3.筛选标准

60.纳入标准:

①

年龄在22

‑

50岁的女性患者;

②

两组患者均符合《黄褐斑的临床诊断和疗效判定标准》及《中医病证诊断疗效标准》中黄褐斑的诊断标准;

③

自愿参加本研究,并签署知情同意书;

④

无肝、肾、免疫等系统性疾病。

61.排除标准:

①

绝经、妊娠及哺乳期妇女;

②

患有糖尿病、慢性肾功能不全等影响内分泌的疾病者;

③

近3个月内参加其它临床试验的患者。

62.4.实验方法

63.①

对照组:该组患者予传统七白散面膜外敷面部;传统七白散选自《永类铃方》卷二加减,七白散具体组成为:白术15g、白芷10g、白蒺藜15g、白僵蚕10g、白茯苓15g、白及10g、浙贝10g。研磨成300目超微细粉,每次用10g,用清水调匀后敷于患者面部,停留20分钟,然后清洗干净。中途询问患者有无特殊不适,若有不适,即时为患者洗净。

64.②

实验1组:白茯苓20g、白术10g、白蒺藜10g、白芷10g、菟丝子20g、泽泻10g、川芎10g,研磨成300目超微细粉,每次用10g,用蛋清调匀后(可缓慢加热调匀)敷于患者面部,停留20分钟,然后清洗干净。中途询问患者有无特殊不适,若有不适,即时为患者洗净。

65.③

实验2组:白茯苓20g、白术10g、白蒺藜10g、白芷10g、菟丝子20g、泽泻10g、川芎

10g、绿茶粉10g,研磨成300目超微细粉,每次用10g,用蛋清调匀后(可缓慢加热调匀)敷于患者面部,停留20分钟,然后清洗干净。中途询问患者有无特殊不适,若有不适,即时为患者洗净。

66.5.疗效标准

67.①

皮损面积评分:

68.0分为无皮损

69.1分为皮损面积<10cm270.2分为皮损面积<10

‑

30cm271.3分为皮损面积﹥30cm272.②

皮损颜色评分

73.0分为正常色

74.1分为淡褐色

75.2分为褐色

76.3分为深褐色

77.总分=面积评分+颜色评分

78.③

痊愈:色斑面积消退﹥90%,颜色基本消失;治疗后下降指数﹥0.8;

79.显效:色斑面积消退60%

‑

90%,颜色明显变浅;治疗后下降指数为0.5

‑

0.7;

80.好转:色斑面积消退30%

‑

59%,颜色变淡;治疗后下降指数为0.3

‑

0.4;

81.无效:色斑面积消退<30%,颜色无变化;治疗后下降指数<0.3。

82.6.统计学处理

83.本次研究采用spss20.0统计学软件,采用卡方检验,p<0.05为差异有统计学意义。

84.7.疗效结果

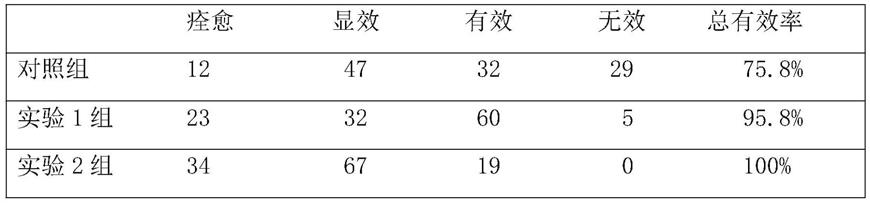

85.实验结果见表1,其差异均具有统计学意义(p<0.05)。

86.总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总病例数

×

100%。

87.表l三组患者治疗后疗效对比

[0088][0089]

经过4周的治疗后,对照组患者总有效率75.8%;实验1组患者总有效率95.8%;实验2组的总有效率100%,明显均高于对照组。该实验结果表明,本发明的中药复方制剂对治疗黄褐斑患者有显著疗效,且处方中加入绿茶效果较未加入绿茶的中药处方效果更好。

[0090]

在实验过程中,实验1、2组无1例出现出现发红、刺痛等不良反应,且远期随访效果稳定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1