一种移动式急救应急重症监护装置的制作方法

1.本实用新型涉及急救应急技术领域,尤其涉及移动式急救应急重症监护装置。

背景技术:

2.自然灾害和交通事故发生后的第一时间是现场死亡人数最多的,能够快速转移病患就能挽救更多人的生命,目前急救应急重症监护系统中的担架车在移动的过程中遇到坑洼地形时,容易产生较大的震动,这样就加重了病人的伤情或者病情,安全隐患较大,而且无法在病患躺在装置上时调节装置高度以便转移,故此,我们提出一种新型移动式急救应急重症监护装置。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种移动式急救应急重症监护装置。

4.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:包括底板、卷收装置和升降装置,所述底板下表面固定连接有支撑架,所述支撑架内部活动连接有升降装置,所述升降装置内部固定连接有外壳,所述外壳内壁设置有滑槽,所述升降装置内部轴心处活动连接有电机,所述电机轴心处活动连接有传动杆,所述传动杆远离电机的一侧活动连接有转轴,所述转轴轴心处活动连接有滚轮,所述传动杆远离电机的一侧活动连接有连动杆,所述连动杆表面的中部固定连接有带动轴,所述带动轴表面活动连接有升降杆,所述升降杆两端活动连接有两个限位块。

5.优选的,所述升降杆两端活动连接有两个限位块。

6.优选的,所述支撑架底部活动连接有车轮,所述底板,下表面的中部固定连接有电箱,所述底板侧面分别固定连接有电源开关和控制器,所述底板顶部固定安装有若干减震装置,所述减震装置顶部固定连接有床板,所述床板上表面固定连接有护栏。

7.优选的,所述床板上表面一端固定连接有头枕,所述床板上表面远离头枕的一端固定连接有两个卡扣,所述床板上表面远离卡扣的一端固定连接有两个对称的卷收装置。

8.优选的,所述卷收装置内部活动连接有束身带,所述束身带远离卷收装置的一端固定连接有插扣,所述床板远离卷收装置的一侧活动连接有脚束。

9.优选的,所述卷收装置内壁底部活动连接有转轮,所述转轮表面活动连接有旋转把,所述转轮表面与束身带固定连接,所述卷收装置内壁底部固定安装有固定块,所述固定块顶部固定连接有弹簧,所述弹簧一侧活动连接有卡针。

10.优选的,所述卷收装置内壁底部固定连接有卡槽,所述束身带一端表面设有若干卡洞。

11.与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于:

12.1、本实用新型中,通过设置升降装置,当需要调节支撑架降低时,按下控制器降低键,升降装置轴心处的电机将启动向顺时针方向旋转,通过传动杆将滚轮沿着滑槽转动至

升降装置内部的左半区,传动杆通过转轴与连动杆连接,迫使连动杆一同转动,通过将连动杆上的带动轴与升降杆固定连接,连动杆的转动又带动了升降杆发生垂直方向的向下位移,因为升降杆与支撑架内壁固定连接,进而实现了调节支撑架降低的目的,目前现有的大多移动式急救应急重症监护装置不便调节装置的高度,需要先调节装置的高度再转移病患,无法快速的调节装置的高度,将病患转移至不同高度的救护设备上,该装置的应用避免上述问题且有效提高设备的灵活性。

13.2、本实用新型中,通过设置卷收装置,当需要根据病患身材收紧束身带长度时,向上拉起卡针,通过向左拧动旋转把带动转轮向左转动,由于转轮表面固定连接有束身带,故束身带将逐渐收紧至转轮表面,直至收紧到合适长度,松开卡针,与卡针活动连接的弹簧为了挣脱束缚产生弹力使得卡针复位,并穿过设置于束身带一端表面的卡洞后插进卡槽中,将束身带固定,目前现有的大多移动式急救应急重症监护装置,无法根据病患身材灵活的调节束身带的长度将病患固定在装置上,极易因装置颠簸给病患造成痛苦甚至发生危险,该装置的应用避免上述问题且有效提高设备的安全性。

附图说明

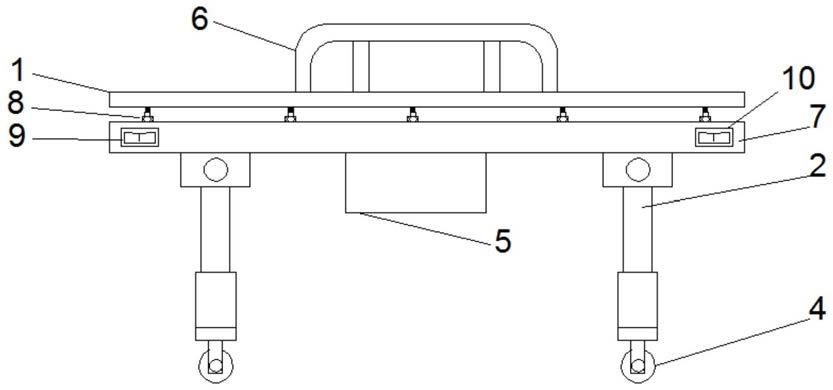

14.图1为本实用新型提出一种移动式急救应急重症监护装置的整体结构示意图;

15.图2为本实用新型提出一种移动式急救应急重症监护装置的床板结构示意图;

16.图3为本实用新型提出一种移动式急救应急重症监护装置的升降结构示意图;

17.图4为本实用新型提出一种移动式急救应急重症监护装置的卷收装置示意图。

18.附图标记说明:1、床板;2、支撑架;3、升降装置;4、车轮;5、电箱;6、护栏;7、底板;8、减震装置;9、控制器;10、电源开关;31、电机;32、滑槽;33、外壳;34、转轴;35、滚轮;36、传动杆;37、连动杆;38、带动轴;39、升降杆;310、限位块;101、头枕;102、卡扣;103、插扣;104、束身带;105、脚束;106、卷收装置;107、卡针;108、弹簧;109、固定块;110、旋转把;111、转轮;112、卡洞;113、卡槽。

具体实施方式

19.为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

20.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是,本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

21.实施例1,如图1和图2所示,本实用新型提供了一种移动式急救应急重症监护装置,包括床板1、支撑架2、卷收装置106和升降装置3,支撑架2内部活动连接有升降装置3床板1上表面一端固定连接有头枕101,床板1上表面远离头枕101的一端固定连接有两个卡扣102,床板1上表面远离卡扣102的一端固定连接有两个对称的卷收装置106。

22.下面具体说一下其升降装置和卷收装置的具体设置和作用。

23.如图1和图3所示,升降装置3内部固定连接有外壳33,外壳33内壁设置有滑槽32,升降装置3内部轴心处活动连接有电机31,电机31轴心处活动连接有传动杆36,传动杆36远

离电机31的一侧活动连接有转轴34,转轴34轴心处活动连接有滚轮35,传动杆36远离电机31的一侧活动连接有连动杆37,连动杆37表面的中部固定连接有带动轴38,带动轴38表面活动连接有升降杆39,升降杆39两端活动连接有两个限位块310。

24.其整个升降装置达到的效果为,通过设置升降装置,当需要调节支撑架降低时,按下控制器降低键,升降装置轴心处的电机将启动向顺时针方向旋转,通过传动杆将滚轮沿着滑槽转动至升降装置内部的左半区,传动杆通过转轴与连动杆连接,迫使连动杆一同转动,通过将连动杆上的带动轴与升降杆固定连接,连动杆的转动又带动了升降杆发生垂直方向的向下位移,因为升降杆与支撑架内壁固定连接,进而实现了调节支撑架降低的目的,目前现有的大多移动式急救应急重症监护装置不便调节装置的高度,需要先调节装置的高度再转移病患,无法快速的调节装置的高度,将病患转移至不同高度的救护设备上,该装置的应用避免上述问题且有效提高设备的灵活性。

25.如图2和图4所示,卷收装置106内壁底部活动连接有转轮111,转轮111表面活动连接有旋转把110,转轮111表面与束身带104固定连接,卷收装置106内壁底部固定安装有固定块109,固定块109顶部固定连接有弹簧108,弹簧108一侧活动连接有卡针107,卷收装置106内壁底部固定连接有卡槽113,束身带104一端表面设有若干卡洞112。

26.其整个的卷收装置达到的效果为,通过设置卷收装置,当需要根据病患身材收紧束身带长度时,向上拉起卡针,通过向左拧动旋转把带动转轮向左的转动,由于转轮表面固定连接有束身带,故束身带将逐渐收紧至转轮表面,直至收紧到合适长度,松开卡针,与卡针活动连接的弹簧为了挣脱束缚产生弹力使得卡针复位,并穿过设置于束身带一端表面设置的卡洞后插进卡槽中,将束身带固定,目前现有的大多移动式急救应急重症监护装置,无法根据病患身材灵活的调节束身带的长度,将病患固定在装置上,极易因装置颠簸给病患造成痛苦甚至发生危险,该装置的应用避免上述问题且有效提高设备的安全性。

27.其整体的工作原理为,当需要调节支撑架2降低时,按下控制器9降低键,升降装置3轴心处的电机31将启动向顺时针方向旋转,通过传动杆36将滚轮35沿着滑槽32转动至升降装置3内部的左半区,传动杆36通过转轴34与连动杆37连接,迫使连动杆37一同转动,通过将连动杆37上的带动轴38与升降杆39固定连接,连动杆37的转动又带动了升降杆39发生垂直方向的向下位移,因为升降杆39与支撑架2内壁固定连接,进而实现了调节支撑架2降低的目的,目前现有的大多移动式急救应急重症监护装置不便调节装置的高度,需要先调节装置的高度再转移病患,无法快速的调节装置的高度,将病患转移至不同高度的救护设备上,该装置的应用避免上述问题且有效提高设备的灵活性,当需要根据病患身材收紧束身带104长度时,向上拉起卡针107,通过向左拧动旋转把110带动转轮111向左的转动,由于转轮111表面固定连接有束身带104,故束身带104将逐渐收紧至转轮111表面,直至收紧到合适长度,松开卡针107,与卡针107活动连接的弹簧108为了挣脱束缚产生弹力使得卡针107复位,并穿过设置于束身带104一端表面设置的卡洞112后插进卡槽113中,将束身带104固定,目前现有的大多移动式急救应急重症监护装置,无法根据病患身材灵活的调节束身带104的长度,将病患固定在装置上,极易因装置颠簸给病患造成痛苦甚至发生危险,该装置的应用避免上述问题且有效提高设备的安全性。

28.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同

变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1