一种多功能的急诊用呼吸器的制作方法

1.本实用新型涉及呼吸器技术领域,具体是一种多功能的急诊用呼吸器。

背景技术:

2.呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门,供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火,抢险救灾和救护工作,急诊用呼吸器一般为简易呼吸器,便于急救操作。

3.但是,目前市场上的急诊用呼吸器,在呼吸罩处没有吸水、气体净化结构,潮湿空气会凝结成水珠,不利于保持患者口部的干燥,患者呼出气体夹杂异味,混合氧气呼吸会导致患者干呕,影响患者的呼吸,不利于患者的呼吸流畅性,一般装置操作时当气压过高需要手动操作排气,不利于医生的操作便捷度。因此,本领域技术人员提供了一种多功能的急诊用呼吸器,以解决上述背景技术中提出的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种多功能的急诊用呼吸器,以解决上述背景技术中提出的问题。

5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

6.一种多功能的急诊用呼吸器,包括呼吸面罩,所述呼吸面罩的一端安装有呼吸气囊,所述呼吸面罩的电极输入端设置有电缆,所述电缆的电极输入端设置有控制箱,所述呼吸气囊的一端安装有储氧袋,所述呼吸气囊的一端临近储氧袋的位置处安装有供氧口,所述呼吸气囊的另一端安装有第一连接管,所述第一连接管的一端安装有气压表,所述呼吸面罩的一端设置有第二连接管,所述呼吸面罩的前后外表面均焊接有绑带安装扣,所述绑带安装扣上安装有绑带,所述呼吸面罩的上端安装有过滤箱,所述过滤箱的上表面安装有风机,所述风机的上端安装有排气管。

7.作为本实用新型再进一步的方案:所述第一连接管的下端焊接有卡扣,所述第二连接管的外表下端设置有限位板,所述限位板的外表面开设有卡扣,所述第二连接管的下端安装有电磁泄压阀与气压传感器,所述过滤箱的内部下表面安装有过滤层,所述排气管的内部安装有过滤块,所述控制箱的前表面安装有控制面板,所述控制箱的内部安装有蓄电池与单片机,所述控制箱的后表面安装有卡夹。

8.作为本实用新型再进一步的方案:所述储氧袋与呼吸气囊贯通连接,所述第二连接管的上端插入于第一连接管的内部位置处,所述呼吸气囊的输出端通过第一连接管与第二连接管与呼吸面罩的输入端贯通连接。

9.作为本实用新型再进一步的方案:所述过滤箱的上表面通过风机与排气管的输入端贯通连接,所述排气管的输出端贯穿过滤箱与呼吸面罩贯通连接。

10.作为本实用新型再进一步的方案:所述卡扣与卡口的开设位大小相适配,所述卡

扣通过卡口卡合于限位板的外表面位置处,所述第一连接管与第二连接管通过限位板与卡扣卡合连接。

11.作为本实用新型再进一步的方案:所述呼吸面罩与过滤箱通过过滤层贯通连接,所述过滤层为吸水棉材质,所述过滤块为活性炭材质。

12.作为本实用新型再进一步的方案:所述蓄电池的输出端与单片机的输入端电性连接,所述单片机的输出端与控制面板的输入端电性连接,所述单片机的输出端通过电缆分别与电磁泄压阀、气压传感器与风机的输入端电性连接。

13.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型急诊用呼吸器,在呼吸罩处设置有除湿,气体净化循环结构,通过吸水棉进行除湿,有利于保持患者口部的干燥,通过循环风机和活性炭过滤块过滤气体,对气体除味过滤,有利于患者呼入气体的清新度,避免患者呼出气体夹杂异味,导致患者干呕,有利于患者的呼吸流畅性,设置有控制自动控制结构,自动化感应气压,当气压较高可自动完成排气,有利于医生的操作便捷度。

附图说明

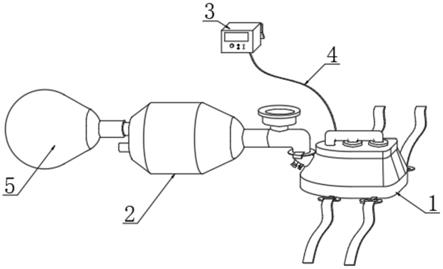

14.图1为一种多功能的急诊用呼吸器的结构示意图;

15.图2为一种多功能的急诊用呼吸器中呼吸气囊的结构示意图;

16.图3为一种多功能的急诊用呼吸器中呼吸面罩的透视图;

17.图4为一种多功能的急诊用呼吸器中控制箱的透视图。

18.图中:1、呼吸面罩;2、呼吸气囊;3、控制箱;4、电缆;5、储氧袋;6、供氧口;7、第一连接管;8、气压表;9、第二连接管;10、过滤箱;11、过滤层;12、风机;13、排气管;14、过滤块;15、绑带安装扣;16、绑带;17、限位板;18、卡口;19、卡扣;20、电磁泄压阀;21、气压传感器;22、蓄电池;23、单片机;24、控制面板;25、卡夹。

具体实施方式

19.请参阅图1~4,本实用新型实施例中,一种多功能的急诊用呼吸器,包括呼吸面罩1,呼吸面罩1的一端安装有呼吸气囊2,呼吸面罩1的电极输入端设置有电缆4,电缆4的电极输入端设置有控制箱3,呼吸气囊2的一端安装有储氧袋5,呼吸气囊2的一端临近储氧袋5的位置处安装有供氧口6,呼吸气囊2的另一端安装有第一连接管7,第一连接管7的一端安装有气压表8,呼吸面罩1的一端设置有第二连接管9,呼吸面罩1的前后外表面均焊接有绑带安装扣15,绑带安装扣15上安装有绑带16,呼吸面罩1的上端安装有过滤箱10,过滤箱10的上表面安装有风机12,风机12的上端安装有排气管13,储氧袋5与呼吸气囊2贯通连接,第二连接管9的上端插入于第一连接管7的内部位置处,呼吸气囊2的输出端通过第一连接管7与第二连接管9与呼吸面罩1的输入端贯通连接,过滤箱10的上表面通过风机12与排气管13的输入端贯通连接,排气管13的输出端贯穿过滤箱10与呼吸面罩1贯通连接,首先,取出装置,把装置携带到使用位置处,需要使用时,打开患者呼吸道,把呼吸面罩1罩到患者的面部,通过绑带16固定呼吸面罩1,把控制箱3通过卡夹25吊挂到医生口袋,然后,通过控制箱3开启装置,把外部氧气管连接供氧口6,把储氧袋5安装到呼吸气囊2上,把第一连接管7的下端套到第二连接管9的上端,完成呼吸气囊2的固定,氧气通过供氧口6氧气进入呼吸气囊2的内部,呼吸气囊2内部的氧气进入储氧袋5的内部存储,按压呼吸气囊2,呼吸气囊2内部的氧气

通过第一连接管7与第二连接管9输入呼吸面罩1的内部,呼吸面罩1内部的氧气压入患者呼吸道内,完成一次供氧,风机12实时运行,把呼吸面罩1内部的气体,通过过滤箱10过滤除湿后,进入排气管13过滤循环回呼吸面罩1的内部,完成气体的除湿和净化,通过气压表8观看呼吸气囊2的输出气压,再次按压呼吸气囊2完成后续供氧。

20.在图2、3、4中:第一连接管7的下端焊接有卡扣19,第二连接管9的外表下端设置有限位板17,限位板17的外表面开设有卡扣19,第二连接管9的下端安装有电磁泄压阀20与气压传感器21,过滤箱10的内部下表面安装有过滤层11,排气管13的内部安装有过滤块14,控制箱3的前表面安装有控制面板24,控制箱3的内部安装有蓄电池22与单片机23,控制箱3的后表面安装有卡夹25,卡扣19与卡口18的开设位大小相适配,卡扣19通过卡口18卡合于限位板17的外表面位置处,第一连接管7与第二连接管9通过限位板17与卡扣19卡合连接,呼吸面罩1与过滤箱10通过过滤层11贯通连接,过滤层11为吸水棉材质,过滤块14为活性炭材质,蓄电池22的输出端与单片机23的输入端电性连接,单片机23的输出端与控制面板24的输入端电性连接,单片机23的输出端通过电缆4分别与电磁泄压阀20、气压传感器21与风机12的输入端电性连接,把控制箱3通过卡夹25吊挂到医生口袋,然后,通过控制面板24开启装置,把外部氧气管连接供氧口6,把储氧袋5安装到呼吸气囊2上,把第一连接管7的下端套到第二连接管9的上端,卡扣19插入卡口18的内部,转动呼吸气囊2,卡扣19卡入限位板17的下表面,完成呼吸气囊2的固定,氧气通过供氧口6氧气进入呼吸气囊2的内部,呼吸气囊2内部的氧气进入储氧袋5的内部存储,按压呼吸气囊2,呼吸气囊2内部的氧气通过第一连接管7与第二连接管9输入呼吸面罩1的内部,呼吸面罩1内部的氧气压入患者呼吸道内,完成一次供氧,单片机23通过电缆4控制风机12实时运行,把呼吸面罩1内部的气体,通过过滤层11的过滤后进入过滤箱10的内部,进入排气管13,过滤块14对气体过滤后循环回呼吸面罩1的内部,完成气体的除湿和净化,通过气压表8观看呼吸气囊2的输出气压,气压传感器21实时运行检测呼吸面罩1内部的气压,气压较高时单片机23控制电磁泄压阀20开启,进行排气,再次按压呼吸气囊2完成后续供氧,最后,对蓄电池22充电,便于装置的下次工作,更换过滤层11与过滤块14,对呼吸面罩1进行清洁,等待下次使用。

21.本实用新型的工作原理是:首先,取出装置,把装置携带到使用位置处,需要使用时,打开患者呼吸道,把呼吸面罩1罩到患者的面部,通过绑带16固定呼吸面罩1,把控制箱3通过卡夹25吊挂到医生口袋,然后,通过控制面板24开启装置,把外部氧气管连接供氧口6,把储氧袋5安装到呼吸气囊2上,把第一连接管7的下端套到第二连接管9的上端,卡扣19插入卡口18的内部,转动呼吸气囊2,卡扣19卡入限位板17的下表面,完成呼吸气囊2的固定,氧气通过供氧口6氧气进入呼吸气囊2的内部,呼吸气囊2内部的氧气进入储氧袋5的内部存储,按压呼吸气囊2,呼吸气囊2内部的氧气通过第一连接管7与第二连接管9输入呼吸面罩1的内部,呼吸面罩1内部的氧气压入患者呼吸道内,完成一次供氧,单片机23通过电缆4控制风机12实时运行,把呼吸面罩1内部的气体,通过过滤层11的过滤后进入过滤箱10的内部,进入排气管13,过滤块14对气体过滤后循环回呼吸面罩1的内部,完成气体的除湿和净化,通过气压表8观看呼吸气囊2的输出气压,气压传感器21实时运行检测呼吸面罩1内部的气压,气压较高时单片机23控制电磁泄压阀20开启,进行排气,再次按压呼吸气囊2完成后续供氧,最后,对蓄电池22充电,便于装置的下次工作,更换过滤层11与过滤块14,对呼吸面罩1进行清洁,等待下次使用。

22.以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1