一种可调节外减压内营养胃肠套管的制作方法

1.本实用新型涉及人类生活用品,尤其涉及医疗器械,具体是一种可调节外减压内营养胃肠套管。

背景技术:

2.恶性肠梗阻(mbo)是指原发性或转移性恶性肿瘤引起的肠梗阻,是目前晚期癌症患者常见并发症之一。据文献报道,晚期肿瘤mbo发生率约为5%~43%,多见为幽门梗阻、十二指肠梗阻、空肠近端梗阻、回盲部梗阻、结肠梗阻、胃肠吻合口和食管肠吻合口梗阻,以及粘连性肠梗阻等。此类病人通常会因胃肠潴留而频繁恶心呕吐,致使肠内营养中断。另外,诸如胃肠外科术前胃肠减压或上消化道瘘等都会导致肠内营养中断,还有诸多原因。这些都造成了上消化道与下消化道需要同时分头处理的难题。

3.目前解决方案及存在问题如下:

4.1、全静脉营养:目前内科治疗只有全静脉营养。该法虽能维持全身营养,但无法治疗胃扩张及相关恶心呕吐,也无法治疗肠梗阻及低位肠扩张,更无法治疗闭袢性肠梗阻、及其剧烈肠扩张和肠破裂,并且全静脉营养成本昂贵,营养丰度有限,也无法调节肠道菌群;

5.2、外科手术:手术切除病灶或消化道改道为传统的常用方法,但晚期肿瘤病人,尤其是消化道梗阻病人大都无法行外科手术、即便能手术,手术风险大,成功率低、并发症发生率高;

6.3、胃管减压:胃管吸引胃内潴留物,减轻腹胀、呕吐等症状,但不能解决低位小或结肠梗阻带来的肠扩张,也不能解决梗阻段后的肠内营养摄入问题;

7.4、空肠营养管:可导饲营养,能够插过梗阻段并解决梗阻段后的肠内营养摄入问题,但不能抽吸梗阻段前胃内潴留物而起到胃内减压效果,患者依然会频繁呕吐;

8.5、消化道支架:支架置入可支撑并解除梗阻,起到类似手术再通的作用,但是支架置入适应症较为局限,置入后支架移位、消化道穿孔风险高,再梗阻率也更高;并且,对于曲氏韧带以下空肠和肝曲以上结肠及回肠,支架置入非常困难,中间段小肠至今几乎没有支架置入的先例;再者,对于多端肠梗阻和广泛粘连性肠梗阻,支架无计可施;

9.6、胃管与小肠营养管同时置入:可同时解决引流减压和肠内营养两个问题。但两根管子均为经鼻腔置管,单个鼻孔进两根导管空间不足,双侧鼻孔分别置管则影响呼吸或吸氧,并严重影响综合生活质量;

10.7、胃肠双腔分段导管:目前有人已经设计出一款胃肠双腔分段导管,其一腔经侧孔开口于胃内,另一腔开口于肠道,以期胃腔管抽吸减压,肠腔管肠内营养。但问题是,从胃腔到肠梗阻的距离每个患者都不同,而该设计的分段开口却距离恒定。就是说,它用一个尺码通用所有不同的长短,该导管应用效果并不理想;

11.8、经鼻肠梗阻导管:是目前低位肠梗阻和肠扩张的有效治疗方法,但当鼻肠管插至很远的低位小肠后,临床上依然有很多患者无法避免胃扩张和呕吐,尤其对发生率很高的恶性粘连性肠梗阻。

技术实现要素:

12.针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种可调节外减压内营养胃肠套管,克服了现有技术的不足,解决了上消化道术前准备、上消化道瘘和恶性消化道梗阻患者上消化道减压和下消化道营养不能兼顾的问题,包括肿瘤或手术等各种因素引起的胃瘫肠瘫的营养问题,为该类患者打开肠内营养通路。

13.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

14.一种可调节外减压内营养胃肠套管,包括外减压管和内营养管,所述外减压管的管腔为减压腔,所述外减压管前端分别设置有端孔和斜面端孔,所述外减压管前段部分开设有外减压侧孔,所述内营养管穿过外减压管的减压腔从外减压管前端的端孔伸出,且所述内营养管的外径与外减压管前端的端孔孔径吻合;所述外减压管后端设置有抽吸接口,所述斜面端孔和外减压侧孔均通过减压腔与抽吸接口相连通;所述内营养管的管腔为营养腔,所述内营养管后端设置有可临时拆装的抽灌接口,所述内营养管前端开设有端孔和若干侧孔,所述侧孔均与营养腔相连通。

15.优选地,所述内营养管内轴向插入导丝,所述导丝从内营养管的前端的端孔伸出,所述内营养管的前端面为光滑圆弧结构。

16.优选地,所述外减压管后端安装有锁紧旋钮,所述锁紧旋钮用于固定外减压与内营养管的位置,所述抽灌接口用于灌注营养和抽吸减压。

17.优选地,所述内营养管靠近前端的外表面可设置有球囊,所述内营养管管腔设置为双腔结构,即内营养管的管腔包括营养腔和充气管腔,所述内营养管球囊段表面开设有充气孔,所述充气管腔的一端通过充气孔与球囊囊腔相连通,所述抽灌接口包括营养接口和球囊充气口两个接口,所述充气管腔的另一端与球囊充气口相连通,所述营养接口与营养腔相连通。

18.本实用新型提供了一种可调节外减压内营养胃肠套管。具备以下有益效果:将外减压管和内营养管相结合,灵活地分段解决上消化道(胃或十二指肠)和下消化道(空肠及以下各肠段)各自的问题;即通过外减压管斜面端孔和外减压侧孔与抽吸接口相连,可负压吸引和引流,达到与目前常用胃管、肠梗阻引流管相似的减压效果,解决上腹胀和呕吐,或为手术创造条件;同时通过内营养管可以做两件事,一是在下消化道正常情况下提供肠内营养,二是在下消化道梗阻或粘连时用球囊跟着肠蠕动自行推进,达到下消化道的抽吸减压,即上下消化道同时减压。由于内营养管或外减压管的位置可根据不同情况因人因时的动态调节,根据需要和预判临时裁剪内营养管的长度,然后加装抽灌接口,或根据需要更换单纯内营养管或内球囊减压管。对长期置管的病例可以随时更换内营养管或外减压管,更换过程也可简化舒适。并且相较于双侧鼻孔同时插入减压管及营养管,本技术可减少很多不适和不便,减低插管风险,减少两个不同导管在同一腔道的纠缠打折的风险,也避免影响呼吸或吸氧。

附图说明

19.为了更清楚地说明本实用新型或现有技术中的技术方案,下面将对所需要使用的附图作简单的介绍。

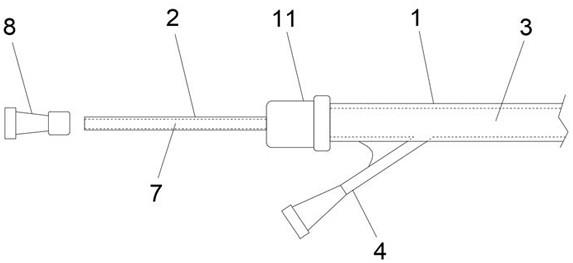

20.图1 本实用新型实施例一中偏轴胃肠套管前端的结构示意图;

21.图2 本实用新型实施例一中胃肠套管后端的结构示意图;

22.图3 本实用新型实施例一中正轴胃肠套管前端的结构示意图;

23.图4 本实用新型实施例二中胃肠球囊套管前端的结构示意图;

24.图5 本实用新型实施例二中胃肠球囊套管后端的结构示意图;

25.图中标号说明:

26.1、外减压管;2、内营养管;3、减压腔;4、抽吸接口;5、斜面端孔;6、外减压侧孔;7、营养腔;8、抽灌接口;9、侧孔;10、导丝;11、锁紧旋钮;12、充气管腔;13、球囊;14、营养接口;15、球囊充气口;16、充气孔。

具体实施方式

27.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型中的附图,对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述。

28.实施例一,如图1-3所示,一种可调节外减压内营养胃肠套管,包括外减压管1和内营养管2,外减压管1的管腔为减压腔3,外减压管1前端分别设置有端孔和斜面端孔5,外减压管1前段部分开设有外减压侧孔6,内营养管2穿过外减压管1的减压腔3从外减压管1前端的端孔伸出,且内营养管2的外径与外减压管1前端的端孔孔径吻合,并且内营养管2的两端均延伸到外减压管1的两端外;外减压管1后端设置有抽吸接口4,斜面端孔5和外减压侧孔6均通过减压腔3与抽吸接口4相连通;内营养管2长度不固定,可临时裁剪,内营养管2的管腔为营养腔7,内营养管2后端设置有可临时拆装的抽灌接口8,内营养管2前端开设有端孔和若干侧孔9,侧孔9均与营养腔7相连通。

29.在本实施例中,外减压管1后端安装有锁紧旋钮11,锁紧旋钮11用于固定外减压管1与内营养管2的位置,抽灌接口8即可用于灌注营养,也可用于抽吸减压。

30.在本实施例中,内营养管2内轴向插入导丝10,导丝10从内营养管2的前端的端孔伸出,内营养管2的前端面为光滑圆弧结构。通过导丝10以对内营养管2在送入相应位置时能够起到导向和支撑作用,通过内营养管2前端面的光滑圆弧结构,以防止置管过程对鼻腔、咽喉、食管和胃壁造成损伤。

31.工作原理:

32.在进行置管过程中,可以选择外减压管1和内营养管2同时置管,也可外减压管1和内营养管2分步进行置管;当外减压管1和内营养管2同时置管时,先是将超滑导丝10插过目标位置,再将内营养管2穿套在外减压管1的减压腔3中间,并与外减压管1两端的直开口间隙配合,在导丝10引导下将组合后的外减压管1和内营养管2同时置入目标肠段,譬如梗阻段,并使外减压管1留在梗阻段以上的胃肠腔中,用于抽吸减压,而内营养管2的前端送至梗阻段以下肠腔,用以灌注营养;然后在两管相互的长短位置固定锁紧旋钮11,在锁紧旋钮11后一定长度(譬如20-40cm)的内营养管2处裁剪掉多余内营养管2,临时加装上抽灌接口8,用于灌注营养液;而当采用分步法进行置管时,一是可先将内营养管2置管到下目标靶位,以起到引导作用,使较粗的外减压管1置管时能够沿着内营养管2的同轴置入上目标靶位,从而减少对鼻腔、咽喉和食管的捅戳、摩擦和损伤;二是也可先将外减压管1先插至上目标靶位,从而能够在扩张严重的胃腔中起到一定支撑作用,以帮助内营养管2向下行进,避免较软的内营养管2在扩张的胃腔内过多盘曲;当外减压管1和内营养管2的前端各自达到目

标靶位后,可通过旋转锁紧旋钮11,使外减压管1和内营养管2之间位置固定,并在锁紧旋钮11后20-40cm处剪断内营养管2,再临时加装一个抽灌接口8,用于连接营养液灌注管。

33.在使用时,通过抽灌接口8连接营养液注射器,向内营养管2内的营养腔7中输送营养液,并通过内营养管2前端孔和侧孔向肠道进行灌输,而外减压管1侧面的抽吸接口4用于连接负压吸引,并与外减压管1前端的斜面端孔5和外减压侧孔6相连通,用于引流减压,达到与目前常用胃管、肠梗阻引流管相似的效果。并且对长期置管的病例可以随时更换内营养管2或外减压管1,并可以随时调节内营养管2和外减压管1的相对位置来控制两管各自的插入深度。

34.在本实施例中,外减压管1可设置为中间为较硬的材料,前后两段为较软的材料,前段为软性材料是为了插入时适应鼻腔生理弯度和插入后适应胃肠壁粘膜,后段为较软材料是为了长期留置过程中鼻腔及咽喉的舒适,中间为较硬材料是为了适当撑直胃小弯,避免在胃内绕圈盘曲。

35.实施例二,如图4-5所示,作为实施例一的进一步改进方案,较多是针对消化道多段梗阻、粘连性肠梗阻和远端小肠及结肠梗阻的情况,内营养管2管腔设置为双腔结构,即内营养管2的管腔包括营养腔7和充气管腔12,内营养管2靠近前端2-3cm的位置设置一个直径1.5-2cm的球囊13,内营养管2球囊段表面开设有充气孔16,充气管腔12的一端通过充气孔16与球囊13囊腔相连通,充气管腔12的另一端与球囊充气口15相连通,抽灌接口8包括营养接口14和球囊充气口15两个接口,营养接口14与营养腔7相连通。通过球囊充气口15、充气管腔12和充气孔16向球囊13内充盈气体或液体,充盈的球囊13会在肠蠕动的推动下自行向深部不断推进,可通过营养接口14和侧孔9对深部肠梗阻进行抽吸减压,从而使本技术装置成为胃肠双减压管,起到目前胃管和经鼻肠梗阻导管的双重作用,可弥补经鼻肠梗阻导管的近段远段减压不能兼顾的缺陷,此时内营养管2不需要进行固定,只需要对外减压管1与体表进行固定,内营养管2既可充当营养管,在适当时机和适当位置进行肠内营养,又可充当小肠减压管,故可因不同情况进行营养灌注或抽吸减压,进退自如。

36.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1