一种全腹加压装置

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种全腹加压装置。

背景技术:

2.体位性低血压又叫直立性脱虚,是由于体位的改变,如从平卧位突然转为直立,或长时间站立发生的脑供血不足引起的低血压。通常认为,站立后收缩压较平卧位时下降20毫米汞柱和或舒张压下降10毫米汞柱,即为体位性低血压。

3.现有技术中的加压腹带,普遍是用于妇产科的,由于对腹部的施压范围、施压方向和加压位置不同,不能够用于体位性低血压患者,尤其不适用于年龄较大的体位性低血压患者。

4.现有技术中如公开号为cn210962636u的专利文献所提出的一种加压腹带,包括至少两层腹带,各层腹带层叠设置,每层腹带均包括中部整块带体、位于中部整块带体两侧的边带体以及连接中部整块带体和对应侧边带体的弹性连接带,两侧的边带体上对应设有连接扣,各层腹带的中部整块带体缝在一起并在相邻两中部整块带体之间形成安装袋,用来放置加压袋;这样,加压腹带就包括至少两层层叠设置的弹性连接带,使用时加压腹带能够束的更紧,而且,至少两层层叠设置的弹性连接带在使用时不容易出现每层弹性连接带均失效的状况。但是,该加压腹带的侧部不能够对患者施加恰当的压力,因此也无法促进血液的回流,不适用于体位性低血压患者。

5.本实用新型希望能够提供一张适用于体位性低血压患者的加压腹带,对患者的腹部进行全部加压,增加静脉回流,提高回心血量。在患者立位时,使得收缩压和舒张压升高,减少体位性低血压的发生。

6.此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于发明人做出本实用新型时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本实用新型不具备这些现有技术的特征,相反本实用新型已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现要素:

7.本技术提出了一种全腹加压装置,至少包括后腹部部分、侧腹部部分和前腹部部分,所述后腹部部分设置于所述侧腹部部分和所述前腹部部分之间,所述后腹部部分设置有用于支撑后腹部的至少一个支撑件,所述支撑件为与人体腰椎特征匹配的弧度支撑件并且沿立位躯体的竖直方向设置,所述侧腹部部分设置有并列且连通的若干第一气囊结构,所述前腹部部分设置有并列且连通的若干第二气囊结构,其中,在充气的状态下,所述第一气囊结构和若干第二气囊结构呈沿立位躯体的竖直方向设置的柱形。

8.本发明通过气囊对全腹部进行施压,使得气囊之施压的压力能够调节至适当范围。通过对全腹部进行施压,增加静脉回流,提高回心血量。在患者处于立位时,使得收缩压和舒张压升高,减少体位性低血压的发生。

9.优选地,所述支撑件至少包括对称设置在第三支撑件两侧的第一支撑部分和第二支撑部分,第三支撑件的不与所述第一支撑部分和第二支撑部分连接的两端分别设置有至少一个弧形缺口。本发明的后腹部的对称结构,使得背部的脊椎结构得到支撑,使得身体维持较好的立位姿态,从而有利于体内的血液流动,促进血液的回流。

10.优选地,第一支撑部分至少包括具有弧度结构的第一支撑件和竖直设置的第二支撑件,第一支撑件的凸出一侧的部分边沿与第二支撑件一体式连接,第二支撑部分至少包括具有弧度结构的第五支撑件和竖直设置的第四支撑件,第五支撑件的凸出一侧的部分边沿与第四支撑件一体式连接,其中,第一支撑件与第五支撑件的弧度方向相反且弯曲方向朝向躯体外侧。设置弧度结构,能够适应后腹部的肌肉结构,使得你能够支撑后腹部又能够避免影响后腹部的肌肉发力,从而不影响低血压患者的行动能力。

11.优选地,所述第一支撑件与所述第二支撑件之间存在开口的弧形轮廓逐渐变小的至少两个弧形开口,使得所述第一支撑件的中部与所述第二支撑件连接;所述第五支撑件与所述第四支撑件之间存在开口逐渐变小的至少两个弧形开口,使得所述第五支撑件的中部与所述第四支撑件连接。弧形开口的设置,使得支撑件能够避免经常发力的肌肉部分,也避免压迫血管分布密集部分,从而有利于血液的静脉回流。

12.优选地,所述侧腹部部分和前腹部部分的长度之和约为全腹加压装置的总长度的四分之三。

13.优选地,所述第一气囊结构和/或所述第二气囊结构的施力范围为:从躯体的剑突下水平线至两耻骨联合线水平部分。全腹部范围的设置,使得患者处于立位时,收缩压和/或舒张压升高,减少体位性低血压发生。

14.优选地,所述第一支撑件与所述第二支撑件之间的弧形开口包括具有弧度的曲线边和不具有弧度的直线边,其中,曲线边的弯曲弧度与第一支撑件的弯曲弧度近似;所述第五支撑件与所述第四支撑件之间的弧形开口包括具有弧度的曲线边和不具有弧度的直线边,其中,曲线边的弯曲弧度与第五支撑件的弯曲弧度近似。如此设置,使得处于背部边缘位置的第一支撑件和第五支撑件构成了弧形的条状结构,更能够适应背部的机构特征,使得背部的血管压力增加。

15.优选地,还包括与第一气囊结构、第二气囊结构分别通过管道连通的一个气阀,所述气阀设置在侧腹部部分或前腹部部分的边沿部分。

16.优选地,所述第一气囊结构和/或第二气囊结构中的至少一个的内部设置有压力检测组件,所述压力检测组件与压力显示组件连接以显示压力数值。如此设置,有利于观测气囊内的压力变化,避免施加的压力不足或者过度,从而避免损伤肌肉组织。

17.优选地,还包括加压组件,所述加压组件与气阀以不可拆卸的方式连接,或者,所述加压组件与气阀以可拆卸的方式连接。

附图说明

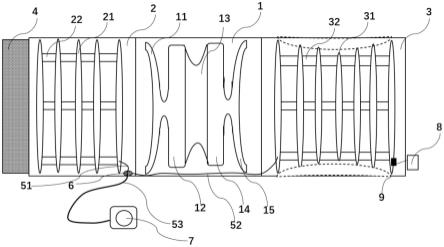

18.图1是本实用新型的全腹加压装置的简化整体结构示意图。

19.附图标记列表

20.1:后腹部部分;2:侧腹部部分;3:侧前腹部部分;4:连接结构;6:气阀;7:加压组件;8:压力显示组件;9:压力检测组件;11:第一支撑件;12:第二支撑件;13:第三支撑件;

14:第四支撑件;15:第五支撑件;21:第一气囊结构;22:第一连通气囊;31:第二气囊结构;32:第二连通气囊;51:第一管道;52:第二管道;53:第三管道。

具体实施方式

21.下面结合附图对本实用新型进行详细说明。

22.针对现有技术中不存在针对体位性低血压患者的全腹加压装置,本实用新型提供一种针对体位性低血压患者的全腹加压装置。本实用新型对患者的腹部进行全部加压,增加静脉回流,提高回心血量。在患者立位时,使得收缩压和/或舒张压升高,减少体位性低血压的发生。

23.由于患者的高矮胖瘦不同,本实用新型能够被制作为多种尺寸的全腹加压装置,以适应不同体型的患者佩戴。

24.如图1所示,本实用新型的全腹加压装置至少包括后腹部部分1、侧腹部部分2和前腹部部分3。后腹部部分1、侧腹部部分2和前腹部部分3均包括可形变的主体。主体例如是柔软舒适的可形变的织物或者橡胶、硅胶等等。优选地,前腹部部分包裹范围包括腹部侧位和前腹部。前腹部部分的长度大于侧腹部部分的长度。优选地,后腹部部分1为具有弹性地可恢复形变的材料制成的主体,例如编织有弹性皮筋的布,从而保证全腹加压装置配置于各个体型的患者时,侧腹部部分和前腹部部分的施压位置不移位。

25.后腹部部分1设置于侧腹部部分2和前腹部部分3之间。后腹部部分1 的两侧与侧腹部部分2和前腹部部分3分别连接。连接方式包括织物缝接、粘接等等。

26.后腹部部分1设置有用于支撑后腹部的至少一个支撑件。支撑件为与人体腰椎特征匹配的弧度支撑件并且沿立位躯体的竖直方向设置。优选地,支撑件为可恢复形变的软骨结构,例如是可恢复形变的塑料结构。与人体腰椎特征匹配,支撑件能够分区域对后腹部进行压迫,支撑件为软骨结构,能够在包裹腹部时对脊椎部分进行支撑并且承受压力,从而支撑腹带避免对脊椎过度挤压。

27.优选地,支撑件至少包括对称设置在第三支撑件13两侧的第一支撑部分和第二支撑部分。第三支撑件13的不与第一支撑部分和第二支撑部分连接的两端分别设置有至少一个弧形开口。设置弧形缺口的优势在于,使得第一支撑件或者第五支撑件能够更贴合腰椎。

28.优选地,第一支撑部分至少包括具有弧度结构的第一支撑件11和竖直设置的第二支撑件12。第一支撑件11的凸出一侧的部分边沿与第二支撑件 12一体式连接。第二支撑部分至少包括具有弧度结构的第五支撑件15和竖直设置的第四支撑件14。第五支撑件15的凸出一侧的部分边沿与第四支撑件14一体式连接,其中,第一支撑件11与第五支撑件15的弧度方向相反且弯曲方向朝向躯体外侧。由于腰腹部的骨骼侧面普遍存在弧度,因此,设置弧度使得支撑件整体更符合后背腰腹部的人体曲线,避免支撑件对患者腰腹部的过度压迫。

29.优选地,第一支撑件11与第二支撑件12之间存在开口的弧形轮廓逐渐变小的至少两个弧形开口,使得第一支撑件11的中部与第二支撑件12 连接。第五支撑件15与第四支撑件14之间存在开口逐渐变小的至少两个弧形开口,使得第五支撑件15的中部与第四支撑件14连接。设置对称的两个弧形开口,使得处于边侧的第一支撑件或第五支撑件更容易变形,从而与背部贴合紧密,承受更多的压力。

30.优选地,第一支撑件11与第二支撑件12之间的弧形开口包括具有弧度的曲线边和

不具有弧度的直线边,其中,曲线边的弯曲弧度与第一支撑件 11的弯曲弧度近似;第五支撑件15与第四支撑件14之间的弧形开口包括具有弧度的曲线边和不具有弧度的直线边,其中,曲线边的弯曲弧度与第五支撑件15的弯曲弧度近似。

31.侧腹部部分2设置有并列且连通的若干第一气囊结构21。前腹部部分3 设置有并列且连通的若干第二气囊结构31。若干第一气囊结构21之间通过第一连通气囊22连通,使得其中一个气囊在充气时,其他气囊能够同时充气。

32.优选的,并列的若干第一气囊结构21或第二气囊结构31之间存在间隔,使得腹部的部分位置不受压力,使得腹部部分位置放松,避免腹部血液流通不畅。

33.优选地,并列的若干第一气囊结构21或第二气囊结构31的长度不完全相同。优选地,前腹部部分的并列的第二气囊结构31按照气囊端部呈向水平中线凹陷的弧形结构的方式设置。例如,位于中央部位的第二气囊结构的长度最短,从中央至两侧的第二气囊结构的长度逐渐边长。如此设置,使得前腹部部分的施压面积的竖直方向的两个轮廓呈弧形结构,更贴合患者腹部的结构,避免全腹加压装置由于骨骼的影响无法对部分腹部施力的缺陷。

34.其中,在充气的状态下,第一气囊结构21和若干第二气囊结构31呈沿立位躯体的竖直方向设置的柱形。或者,在充气的状态下,第一气囊结构 21和若干第二气囊结构沿腰部水平方向设置。

35.优选地,侧腹部部分2和前腹部部分3的长度之和约为全腹加压装置的总长度的四分之三。

36.优选地,第一气囊结构21和/或第二气囊结构31的施力范围为:从躯体的剑突下水平线至两耻骨联合线水平部分,即全腹部的范围。

37.优选地,全腹加压装置还包括与第一气囊结构21、第二气囊结构31分别通过管道连通的至少一个气阀6。例如,气阀通过第一管道51与第一气囊结构连接。气阀通过第二管道52与第二气囊结构连接。气阀6设置在侧腹部部分2或前腹部部分3的边沿部分。优选地,气阀6的数量不限,可以是一个,也可以多于一个。例如,两个气阀分别设置在侧腹部部分和前腹部分部分,使得第一气囊结构和第二气囊结构分别充气,如此设置,能够避免第一气囊结构和第二气囊结构充气不均匀,还方便单侧的气压调节。

38.优选地,第一气囊结构21和/或第二气囊结构31中的至少一个气囊的内部设置有压力检测组件9。优选地,第一气囊结构21的一个气囊和第二气囊结构31中的一个气囊均设置有一个压力检测组件9,从而对两侧的气体压力进行分别检测。提高压力检测的准确度。压力检测组件9与压力显示组件8连接以显示压力数值。压力检测组件9例如是压力传感器。压力检测组件的电能能够由压力显示组件8内的电源提供。在使用时,通过压力显示组件能够连接气囊内的压力变化,以在气囊的压力达到适宜的压力范围时停止充气。优选地,全腹加压装置还包括加压组件7。加压组件例如是小型或者微型的气泵。加压组件7与气阀6通过第三管道53以不可拆卸的方式连接。如此设置,能够避免加压组件的丢失。优选地,加压组件选择为能够基于预设的气压自动充停的气泵。优选地,泵的表面设置有能够显示充气压力数值的显示器。优选地,加压组件具有多种气压档位,便于穿戴时进行选择。

39.或者,加压组件7与气阀6第三管道53以可拆卸的方式连接。如此设置,使得一个加压组件7能够为不同的全腹加压装置充气以实现对腹部的加压。

40.优选地,侧腹部部分的边部和前腹部部分的边部设置有能够彼此连接的连接组件

4。优选地,连接组件为魔术贴或者连接钩体。

41.当连接组件4为魔术贴时,前腹部部分的内侧面设置有与魔术贴匹配粘贴的另一部分,使得全腹加压装置在穿戴时前腹部部分与侧腹部部分能够连接。例如,侧腹部部分的边部设置有较长的母魔术贴,前腹部部分的内侧面设置有较长的公魔术贴。在穿戴时,母模式贴与前腹部部分的内侧面公魔术贴的部分面积重合并彼此粘贴固定,使得全腹加压装置穿戴在患者的腰部。优选地,考虑到气囊膨胀时会增加魔术扣的压力。为了避免魔术扣由于不能承受气囊膨胀带来的压力而移位,连接组件4还可以包括锁定组件。锁定组件例如是一组连接绳。一根连接绳连接在侧腹部部分的边部,另一根连接绳连接在前腹部部分的边部。在魔术贴粘贴完成后,患者将两根连接绳打结,实现魔术贴相对位置的固定,避免魔术贴的移位。优选的,还可以使用其他可实现的锁定组件来替代连接绳,以实现相同的锁定作用。

42.当连接组件4为连接钩时,前腹部部分的边部设置有环形连接件,侧腹部部分的边部设置有与不同距离位置对应的多组钩体,以使得全腹加压装置的穿戴长度能够根据不同体型的患者进行长度的调节。

43.优选地,当压力检测组件9显示气囊内的压力值下降时,采用加压组件 7对气囊进行补压。优选地,前腹部部分的内侧面能够设置有至少一个微型的腹部压力检测组件。腹部压力检测组件为压力传感器。腹部压力检测组件不限于一个,也可以为多个,从而取多个腹部压力检测组件的压力平均值作为压力显示值,以减少检测误差。

44.腹部压力检测组件用于在充气过程中检测全腹加压装置与腹部之间的压力,使得压力处于患者可承受且符合医学施压标准的范围内,以保证全腹加压装置对腹部的施压效果。优选地,对腹部施压的医学标准范围为: 10-20mmhg。

45.优选地,腹部压力检测组件还可以是以非固定的方式设置在前腹部部分的内侧面的夹层中。患者在全腹加压装置穿戴完成且对腹部的施压压力确定时记录此时的压力检测组件9检测的气囊内气压的数值。此时数值成为目标数值。然后患者可以将腹部压力检测组件取出,以避免腹部压力检测组件被弯折损坏。全腹加压装置佩戴使用过程中,在魔术贴位置未移动的情况下,患者只需要关注压力检测组件9显示的气囊内气压的数值的变化。当压力检测组件9显示的气囊内气压的数值为目标数值时,前腹部部分或者侧腹部部分的气囊对腹部施压的压力就会近似,不会发生明显变化。

46.本实用新型的原理为:

47.将全腹加压装置穿戴在患者腹部并且将前腹部部分与侧腹部部分连接。使用加压组件向前腹部部分与侧腹部部分进行充气。在充气的同时观测腔内的气体压力变化。当气囊内的气体压力值达到预设的压力范围时,关闭加压组件并停止充气。其中,在充气的过程中,由于全腹加压装置的气囊同时充气。当充气完成时,由于若干气囊的膨胀高度近似,使得两边侧腹部被气囊支撑并扩张近似距离,因此不会使得后腹部移位。不仅如此,由于后腹部的若干支撑件为与背负贴合的板式支撑件,只能轻微弯曲以与背部轮廓贴合,后腹部部分的弹力会在两侧侧腹部的气囊支撑下逐渐形成均匀的拉伸长度,并且两侧腹部对后腹部部分的拉伸力近似使得支撑件处于后腹部的中央位置,不会出现明显的位移。气囊施压的压力范围为:从躯体的剑突下水平线至两耻骨联合连线的水平位置。在充气完成后,侧腹部部分以及前腹部部分的气囊对全腹部施加压力,同时后腹部的支撑件对背部进行支撑,保护腰椎。全腹加压,增加了静脉回流,提高了回心血量。当患者处于立位时,收缩压和/或舒

张压升高,降低了卧位与立位的压差,减少体位性低血压的发生。

48.需要注意的是,上述具体实施例是示例性的,本领域技术人员可以在本实用新型公开内容的启发下想出各种解决方案,而这些解决方案也都属于本实用新型的公开范围并落入本实用新型的保护范围之内。本领域技术人员应该明白,本实用新型说明书及其附图均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本实用新型的保护范围由权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1