膝关节助行器的制作方法

1.本实用新型属于医疗器械技术领域,具体地说,本实用新型涉及一种膝关节助行器。

背景技术:

2.现有膝关节减负荷助行器,通过临床使用和影像学检测,已证实其具有体外半月板的功能。其中捆绑式为内外两片式结构,采用毛勾带捆绑于膝关节内外两侧的上下两端。上端为大腿皮肤牵引结构,下端为小腿支撑结构,膝关节部位为减负荷助行器的动力结构。捆绑佩戴人体膝关节后,可为膝关节半月板、软骨面损伤的康复治疗,提供必要的力学环境,效果良好。但使用中发现存在着一些不足之处,如:大腿皮肤牵引装置的从动杆,在近膝关节端,常出现向前摆动现象,影响动力结构的稳定性;为内外两片式结构,采用毛勾带或织带联结,不能整体成型;佩戴时内外两片位置难以前后准确定位,常出现内外高低不平,需多次调整;在膝关节上下端单纯采用捆扎结构,助行器使用中不能长时间保持其稳定性,易导致支撑力不足;其次,大腿皮肤牵引装置是依靠小腿部位捆扎装置的支撑,当皮肤牵引装置在向上推举大腿的同时,所接收的大腿重力,反作用于小腿的支撑装置,使其支撑力不能稳定的维持,牵连整体装置向下移动,需频繁调整,否则,难以产生应有的治疗效果。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提供一种膝关节助行器,目的是提高治疗效果。

4.为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:膝关节助行器,包括转动连接的大腿支撑板和小腿支撑板以及可旋转的设置于所述小腿支撑板上且与所述大腿支撑板相接触的前控滚轮。

5.所述小腿支撑板上设置固定轴,所述前控滚轮设置于固定轴上,前控滚轮位于小腿支撑板的内部。

6.所述大腿支撑板包括支撑板本体和设置于支撑板本体上的凸块,凸块具有与所述前控滚轮的外圆面相接触的接触面,该接触面为圆弧面。

7.所述前控滚轮具有让所述固定轴插入的导向槽,导向槽中设置用于对前控滚轮施加弹性作用力的弹性元件,弹性元件夹在固定轴与导向槽的内壁面之间。

8.所述的膝关节助行器还包括与所述大腿支撑板连接的上联结拉板,大腿支撑板上设置用于使上联结拉板固定在大腿支撑板上的上固定旋钮,上联结拉板具有让上固定旋钮穿过的第一拉板槽。

9.所述大腿支撑板上设置上固定盖,上固定盖位于所述上联结拉板的外侧,上固定盖与大腿支撑板之间形成上联结拉板穿过的上滑槽。

10.所述的膝关节助行器还包括与所述小腿支撑板连接的下联结拉板,小腿支撑板上设置用于使下联结拉板固定在小腿支撑板上的下固定旋钮,下联结拉板具有让下固定旋钮

穿过的第二拉板槽。

11.所述小腿支撑板上设置下固定盖,下固定盖位于所述下联结拉板的外侧,下固定盖与小腿支撑板之间形成下联结拉板穿过的下滑槽。

12.所述的膝关节助行器还包括内转盘、外转盘、与内转盘连接的内吊杆和与外转盘连接的外吊杆,所述大腿支撑板设置两个,内转盘设置于其中一个大腿支撑板上,外转盘设置于另一个大腿支撑板上,内吊杆和外吊杆通过吊带连接于人体腰部。

13.所述外吊杆的表面上设置数字标尺。

14.本实用新型的膝关节助行器,通过设置前控滚轮,可以避免大腿支撑板出现异常摆动的情况,增加稳定性,有助于提高治疗效果。

附图说明

15.本说明书包括以下附图,所示内容分别是:

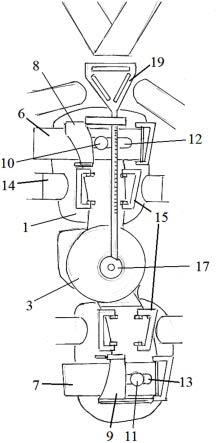

16.图1是本实用新型膝关节助行器的结构示意图;

17.图2是力传递示意图;

18.图3是第一种前控滚轮的结构示意图;

19.图4是第二种前控滚轮的结构示意图;

20.图5是内转盘的布置示意图;

21.图6是小腿支撑板的结构示意图;

22.图7是外转盘与外吊杆的连接示意图;

23.图中标记为:1、大腿支撑板;2、凸块;3、小腿支撑板;4、前控滚轮;5、固定轴;6、上联结拉板;7、下联结拉板;8、上固定盖;9、下固定盖;10、上固定旋钮;11、下固定旋钮;12、第一拉板槽;13、第二拉板槽;14、绒布勾带;15、拉环;16、内转盘;17、外转盘;18、内吊杆;19、外吊杆;20、弹性元件。

具体实施方式

24.下面对照附图,通过对实施例的描述,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明,目的是帮助本领域的技术人员对本实用新型的构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解,并有助于其实施。

25.如图1至图7所示,本实用新型提供了一种膝关节助行器,包括转动连接的大腿支撑板1和小腿支撑板3以及可旋转的设置于小腿支撑板3上且与大腿支撑板1相接触的前控滚轮4。

26.具体地说,如图1所示,小腿支撑板3和大腿支撑板1均设置两个,各个大腿支撑板1的下端分别与一个小腿支撑板3的上端转动连接,两个大腿支撑板1为相对布置,两个小腿支撑板3为相对布置,在使用时,两个大腿支撑板1 分别位于人体大腿部的左右两侧,两个小腿支撑板3分别位于人体小腿部的左右两侧,小腿支撑板3上设置横轴,横轴为圆柱体,横轴的轴线与大腿支撑板1 和小腿支撑板3的厚度方向相平行,大腿支撑板1具有让横轴插入的滑槽,滑槽为圆弧形凹槽,大腿支撑板1与小腿支撑板3之间设置回位机构,回位机构可以将来自股骨的重力传导至小腿,避免了集中载荷和减少胫股关节的压应力,在膝关节急慢性损伤的治疗中,既能使膝关节进行早期的功能性锻炼活动,又能充分消除膝关节的负荷,

大腿支撑板1与小腿支撑板3之间的连接结构以及回位机构的结构如同本领域技术人员所公知的那样,在此不再赘述。

27.如图1和图3所示,小腿支撑板3上设置固定轴5,前控滚轮4设置于固定轴5上,前控滚轮4位于小腿支撑板3的内部。固定轴5的轴线与横轴的轴向相平行,大腿支撑板1包括支撑板本体和设置于支撑板本体上的凸块2,凸块2 与支撑板本体固定连接,支撑板本体与小腿支撑板3转动连接,凸块2位于大腿支撑板1上的滑槽的上方。凸块2具有与前控滚轮4的外圆面相接触的接触面,该接触面为圆弧面,接触面的轴线与固定轴5的轴线相平行。前控滚轮4 为圆柱体,前控滚轮4的高度大于大腿支撑板1的下端和横轴的高度,前控滚轮4位于大腿支撑板1的一侧。前控滚轮4套在固定轴5后,可以滚动,以滚动的滚轮面,对尖顶梭形凸轮前轮廓曲线面实现预定的运动规律控制,增加稳定性,解决大腿支撑板1异常摆动的问题。

28.如图1和图3所示,前控滚轮4可以采用轴承,将其套在滚轮固定轴5,以轴承转动对尖顶梭形凸轮前轮廓曲线面实现预定的运动规律控制。

29.作为变形实施方案,如图1和图4所示,前控滚轮4具有让固定轴5插入的导向槽,导向槽中设置用于对前控滚轮4施加弹性作用力的弹性元件20,弹性元件20夹在固定轴5与导向槽的内壁面之间。弹性元件20为圆柱螺旋弹簧且为压缩弹簧,导向槽的长度大于固定轴5的直径,导向槽的宽度与固定轴5 的直径大致相等。在弹性元件20施加的弹性作用力的作用下,可以使前控滚轮 4的外圆面与大腿支撑板1上的圆弧形外表面保持相接触的状态,前控滚轮4呈浮动状态。实现对尖顶梭形凸轮前轮廓曲线面实现预定的运动规律控制,增加稳定性。

30.如图1所示,本实用新型的膝关节助行器还包括与大腿支撑板1连接的上联结拉板6,大腿支撑板1上设置用于使上联结拉板6固定在大腿支撑板1上的上固定旋钮10,上联结拉板6具有让上固定旋钮10穿过的第一拉板槽12。上联结拉板6为u型结构,各个大腿支撑板1上均设置一个上固定旋钮10,上固定旋钮10与大腿支撑板1为螺纹连接,在拧紧上固定旋钮10后,可以将上联结拉板6固定在大腿支撑板1上,通过上固定旋钮10可以调节上联结拉板6的松紧度。上联结拉板6上设置两个第一拉板槽12,第一拉板槽12具有一定的长度,第一拉板槽12为沿上联结拉板6的长度方向延伸,第一拉板槽12的长度大于上固定旋钮10的直径。在拧松上固定旋钮10后,可以滑动上联结拉板6,调节上联结拉板6的位置。上联结拉板6的两端分别与两个拉环转动连接,拉环用于穿入绒布勾带,通过绒布勾带将上联结拉板6及大腿支撑板1绑缚固定在人体大腿上。

31.如图1所示,大腿支撑板1上设置上固定盖8,上固定盖8位于上联结拉板 6的外侧,上固定盖8与大腿支撑板1固定连接,上固定盖8与大腿支撑板1之间形成上联结拉板6穿过的上滑槽,上固定旋钮10位于上固定盖8的一侧。

32.如图1所示,本实用新型的膝关节助行器还包括与小腿支撑板3连接的下联结拉板7,小腿支撑板3上设置用于使下联结拉板7固定在小腿支撑板3上的下固定旋钮11,下联结拉板7具有让下固定旋钮11穿过的第二拉板槽13。下联结拉板7为u型结构,各个小腿支撑板3上均设置一个下固定旋钮11,下固定旋钮11与小腿支撑板3为螺纹连接,在拧紧下固定旋钮11后,可以将下联结拉板7固定在小腿支撑板3上。下联结拉板7上设置两个第二拉板槽13,第二拉板槽13具有一定的长度,第二拉板槽13为沿下联结拉板7的长度方向延伸,第二拉板槽13的长度大于下固定旋钮11的直径。在拧松下固定旋钮11后,可以滑动下联结拉板

7,调节下联结拉板7的位置。下联结拉板7的两端分别与两个拉环转动连接,拉环用于穿入绒布勾带,通过绒布勾带将下联结拉板7及小腿支撑板3绑缚固定在人体小腿上。

33.如图1所示,小腿支撑板3上设置下固定盖9,下固定盖9位于下联结拉板 7的外侧,下固定盖9与小腿支撑板3固定连接,下固定盖9与小腿支撑板3之间形成下联结拉板7穿过的上滑槽,下固定旋钮11位于下固定盖9的一侧。

34.如图1、图2、图5和图7所示,本实用新型的膝关节助行器还包括内转盘 16、外转盘17、与内转盘16连接的内吊杆18和与外转盘17连接的外吊杆19,大腿支撑板1设置两个,内转盘16设置于其中一个大腿支撑板1上,外转盘17 设置于另一个大腿支撑板1上,内吊杆18和外吊杆19通过吊带连接于人体腰部。内转盘16通过转轴与大腿支撑板1连接,转轴穿过小腿支撑板3。外转盘 17通过转轴与另一个大腿支撑板1连接,转轴穿过小腿支撑板3。内吊杆18的长度小于外吊杆19的长度,内吊杆18的下端与内转盘16固定连接,内吊杆18 的上端设置让吊带穿过的一个吊带槽,外吊杆19的下端与外转盘17固定连接,外吊杆19的上端设置让吊带穿过的三个吊带槽,三个吊带槽呈三角形分布。外吊杆19的长度大于大腿支撑板1的长度,外吊杆19的表面上设置数字标尺。大腿支撑板1的上端设置限位块,限位块具有让外吊杆19穿过的避让槽,限位块的高度大于上固定旋钮10的高度。限位块用于限制外吊杆19仅能在槽内相对于大腿支撑板1上下滑动,并使外吊杆19与大大腿支撑板1同步摆动。数字标尺为在外吊杆19的表面添置的长度标尺,以大腿支撑板1上端设置的限位块的边缘为指示标记,由于外吊杆19依随大腿支撑板1摆动,但不依随大腿支撑板1长度变化。当大腿支撑板1长度变化时,外吊杆19则在大腿支撑板1上端限位块内的避让槽内滑动,其表面的数字标尺,位于限位块边缘指示标杆的下方段数字,即为大腿支撑板1升降往返的距离数据,其升降之间的差距,即皮肤牵引装置对大腿的推举距离,向使用者提示助行器是否处于最佳治疗状态。

35.如图1、图5和图7所示,外吊杆19的上端设置三个吊带槽,其中水平设置的一个吊带槽用于穿入外侧吊带,另外两侧的两个倾斜设置的吊带槽穿入内侧吊带与腰带连接,腰带环绕在人体腰部设置,以悬吊方式阻止助行器装置下移,且不影响大腿支撑板1的移动和皮肤牵引的推举力。外侧吊带由外吊杆19 上端横向吊带槽中穿入,呈v字形向上;内侧吊带由内向前后穿入两侧倾斜设置的吊带槽中,分两端与腰带连接,使悬吊效果不受膝关节屈曲和髋关节前屈的影响。内吊杆18的吊带槽中穿入吊带后,可由大腿前后方向上与外吊杆19 上端倾斜设置的吊带槽连接,以内外悬吊保持内外两侧仿胫骨平台的稳定性。

36.以上结合附图对本实用新型进行了示例性描述。显然,本实用新型具体实现并不受上述方式的限制。只要是采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进;或未经改进,将本实用新型的上述构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1