可折叠支架及其导管泵的制作方法

1.本公开涉及医疗器械领域,特别地涉及一种心脏辅助用途的设备,更特别地涉及一种可折叠支架及其导管泵。

背景技术:

2.以心力衰竭为代表的心脏病是导致高死亡率的主要健康问题。虽然心脏移植(heart transplantation,ht)是治疗终末期心力衰竭的最佳方案,但有限的器官供体阻碍了ht的开展和应用。在不适合ht的心力衰竭患者中,心室辅助尤其是左心室辅助装置(left ventricular assist device,lvad)展示了它的替代价值。因此,在面对这样的患者时,在临床上使用机械的心室辅助装置来支持治疗心力衰竭,并快速微创地部署治疗方案,是迫切的需求。

3.传统的治疗上述疾病的机械装置是主动脉内球囊泵(iabp),将iabp放置在主动脉中并以反脉冲方式致动,为循环系统提供部分支撑。不过,iabp能够提供的流量很小(一般为~0.5l/min)。因此,实际中,iabp难以独立的起到或承担心室辅助的作用,更多情况下仅能起到一定的流量和压力调节功能。为此,泵头可介入至心室内的微创旋转式导管泵被研发出来,该类导管泵可提供更高的流量。

4.导管泵的泵头包含泵壳和设在泵壳中叶轮,泵壳包括支架和覆盖在支架外的覆膜。支架为网格结构,包括大致呈圆柱状的中间部分、位于中间部分两端的大致呈锥状的入口部分和出口部分。其中,叶轮大致位于中间部分,因此中间部分一般又被称之为泵部分。

5.以cn102805885b为代表的现有技术中所披露的支架,在介入过程中发现此种可折叠支架在进行鞘管收折时存在收折力大、收折困难的问题,而这一问题可能且极大概率会引发泵壳的结构损伤以及支架与导管连接断脱。

6.此外,上述结构的反面或不良的技术效果还包括收折后的泵头尺寸难以达到期望的值。

技术实现要素:

7.经过发明人研究发现,存在上述问题的主要原因在于其支架网格设计。具体的,所披露支架的入口部分和出口部分的网格开口大于中间部分的网格开口。如此,是为了给叶轮所对应的支架部分提供较高的强度。

8.而如此设计的原因是:叶轮在旋转而驱动血液流动的过程中,血液会对支架及覆膜产生径向向外的流体背压作用,从而导致支架和覆膜具有径向扩张的趋势。这种扩张的趋势会导致泵间隙的不稳定,进而造成水力学效果变差。

9.基于上述原因,现有支架采用中间网格密、两端网格疏的设计,对叶轮部分的强度保持,进而泵间隙的稳定和水力学效果,是有益的。

10.现有支架的这种设计虽然存在上述益处,但同样会带来反面或不良的技术效果。具体而言,支架采用上述符合上述特征描述的网格开口大小设计,中间泵部分的强度较大,

于泵间隙的稳定和水力学效果的角度是有利的,但于收折顺应性角度而言,是不利的。强度较大的中间泵部分的收折会带来收折力大、收折困难的问题,而这一问题可能且极大概率会引发泵壳的结构损伤以及支架与导管连接断脱。

11.并且,中间泵部分的网格较密,相当于支架的体积较大。在支架收折后轴向长度尺寸确定的情况下,厚度较大,也就是径向尺寸较大,导致收折后的泵头尺寸难以达到期望的值。

12.基于上述研究,本公开采用如下技术方案解决上述问题:可折叠支架在径向展开状态下包括大致呈圆柱状的主体部分、分别设在主体部分轴向两端的入口部分和出口部分。主体部分分布有第一网孔,入口部分分布有第二网孔,述出口部分分布有第三网孔。第一网孔的网孔面积大于或等于第二网孔和/或第三网孔的网孔面积。

13.导管泵包括:穿设在导管中且近端与马达的输出轴传动连接的驱动轴、可通过导管被输送至心脏的期望位置泵送血液的泵头。泵头包括:泵壳、容纳在泵壳中的叶轮。泵壳包括用于容纳叶轮的如上述实施例所述的支架、限定血液流动通道的覆膜。泵壳连接至导管的远端,叶轮连接至驱动轴的远端。

14.本公开所提供的可折叠支架,其主体部分所分布的第一网孔大小较之入口部分或出口部分的网孔更大。支架的主体部分采用大网格设计,便于减小支架的实体体积,进而保证在收折到鞘管时鞘管内支架的实体体积尽可能的小,有利于减小收折后尺寸(介入尺寸),因而更易达到期望收折后的泵头尺寸。并且,大网孔的设计有利于适当降低主体部分抵抗收折的强度,进而更加便于收折。

附图说明

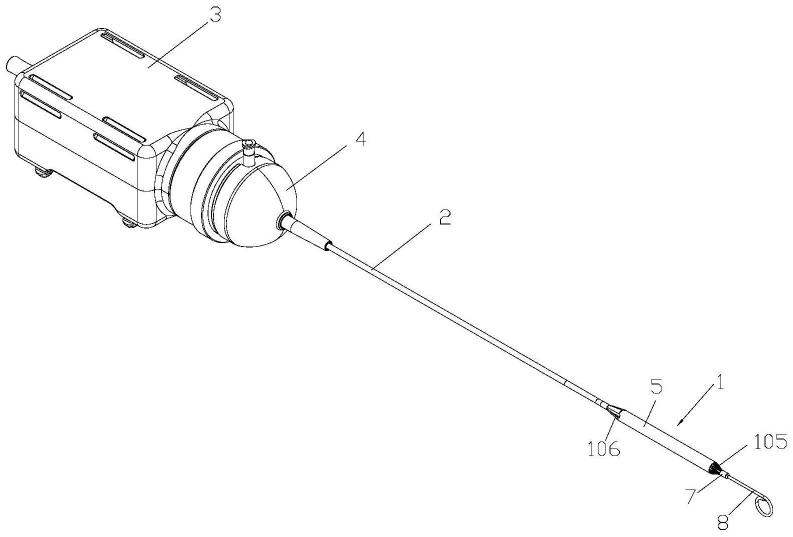

15.图1是本公开一个实施例提供的导管泵结构示意图;图2是图1的泵头主视图;图3是图2的剖视图;图4是图1的泵头部分剖视图;图5是图1的可折叠支架结构立体图;图6是图5的主视图。

具体实施方式

16.本公开所用术语“近”、“远”和“前”、“后”是相对于操纵介入式导管泵的临床医生而言的。术语“近”、“后”是指相对靠近临床医生的部分,术语“远”、“前”则是指相对远离临床医生的部分。例如,体外部分在近端及后端,介入的体内部分在远端及前端。

17.本公开实施例的导管泵用于针对心脏功能衰竭进行辅助,实现心脏的部分泵血功能。在适用于左心室辅助的场景中,导管泵将血液从左心室泵入主动脉,为血液循环提供支持,减少受试者心脏的工作负荷,或者在心脏泵血能力不足时提供额外持续的泵血动力支持。当然,导管泵也可以依托介入式手术将其按照期望介入到受试者的其他目标位置,例如右心室、血管、或者其他器官内部。

18.请参阅图1至图6,本公开实施例的导管泵包括动力组件3和工作组件。动力组件3

包括壳体以及收纳在壳体内并具有输出轴的马达,工作组件包括导管2、穿设在导管2中的驱动轴30、泵头1。泵头1可通过导管2被输送至心脏的期望位置例如左心室内泵送血液,包括具有血液进口106和血液出口105的泵壳、收纳在泵壳内的叶轮10。马达设于导管2的近端,通过耦合器4连接导管2,并通过驱动轴30驱动叶轮10旋转泵血。

19.泵壳连接至导管的远端,叶轮10连接至驱动轴30的远端。泵壳至少包括限定血液流动通道的覆膜5和支撑展开覆膜5的可折叠支架6,支架6的近端和导管2远端连接。如图4、至图6所示,支架6的近端设有连接次管43。通过在连接次管43上设有构成母扣的连接孔430,与导管2形成卡扣方式的机械连接构造。

20.如图2、图3所示,覆膜5覆盖于部分可折叠支架6外,支架6部分设于覆膜5内,部分设在覆膜5外。叶轮10收容在支架6内并位于覆膜5内,支架6支撑在覆膜5远端,部分支架6位于覆膜5的远端外侧,另一部分支架6位于覆膜5内。

21.覆膜5具有作为主体结构的圆筒段和位于圆筒段近端的锥形段。锥形段的近端套设于导管2外,与导管2外壁固定。导管2通过位于其远端的近端轴承室连接支架6的近端,近端轴承室内设有对驱动轴30进行转动支撑的近端轴承。

22.支架6远端设有远端轴承室7,远端轴承室7内设有对驱动轴30的远端转动支撑的远端轴承。支架6维持近端轴承室和远端轴承室7的间距,借此为驱动轴30提供稳定的转动支撑。驱动轴30包括穿设在导管2内的软轴和连接至软轴远端的硬轴,叶轮10的轮毂套设在硬轴上,硬轴的近端和远端分别穿设在近端轴承和远端轴承中。借助硬轴及两端的轴承,为叶轮10在泵壳中提供稳定的强度支撑,保持叶轮10在泵壳中位置的稳定。

23.耦合器4连接导管2的近端,导管2和驱动轴30之间具有液体流道,通过液体流道输入的灌注液可以为驱动轴30的转动提供润滑并避免转动摩擦生热。耦合器4上设有与液体流道相连通的灌注液输入接口,灌注液输入接口与液体流道连通。耦合器4的远端设有供导管2穿过的保持套,保持套可对导管2起到固定的作用。

24.远端轴承室7的远端连接有无创支撑件8,无创支撑件8为一柔性管体结构,表现为端部呈圆弧状或卷绕状的柔性凸起,从而无创支撑件8以无创或无损伤的方式支撑在心室内壁上,将泵头1的血液进口106与心室内壁隔开,避免泵头1在工作过程中由于血液的反作用力而使得泵头1的吸入口贴合在心室内壁上,保证泵吸的有效面积。

25.泵壳包括适于介入受试者的脉管系统或者在受试者脉管系统中输送的径向收折状态、对应叶轮10不旋转时的自然展开状态。通过设置可收折的泵壳,使得泵壳具有较小的收折尺寸和较大的展开尺寸,以兼顾在介入/输送过程中减轻受试者痛苦且介入容易,以及提供大流量这两方面的需求。

26.泵头1具有介入构型以及工作构型。在泵头1对应介入构型下,泵壳和叶轮10处于径向收折状态,以便泵头1以第一外径尺寸介入受试者的脉管系统或者在脉管系统中输送。在泵头1对应工作构型下,泵壳和叶轮10处于径向展开状态,以便泵头1以大于第一外径尺寸的第二外径尺寸在期望位置泵送血液。

27.相应的,泵壳的径向展开状态包括叶轮10静止的自然展开状态以及叶轮10旋转的工作展开状态。支架6在径向收折状态下整体呈直管结构(介入构型),并在自然展开状态下整体呈纺锤结构(工作构型)。支架6在径向收折状态具有第一轴向长度,在自然展开状态具有第二轴向长度,其中,第一轴向长度大于第二轴向长度。其中,支架6的长度变化程度大于

过渡部53的应变。

28.支架6为记忆合金材质的一体成型结构,更具体的,为热压一体成型结构。支架6的多边形网孔尤其是菱形网孔的设计可实现较佳的实现收折,同时借助镍钛合金的记忆特性实现展开。在径向展开状态下,支架6包括大致呈圆柱状的主体部分40、设在主体部分40轴向两端的大致呈锥状的锥体部(41、42)。设于主体部分40远端的锥体部(41、42)为入口部分41,入口部分41的远端还设有前连接部44,通过前连接部44连接远端轴承室7。设于主体部分40的近端的锥体部(41、42)为出口部分42,出口部分42的近端设有连接次管,通过连接次管43连接导管2。

29.在自然展开状态下,主体部分40的轴向长度5.2mm~12mm,主体外径在6.5mm~8.5mm,锥体部(41、42)的轴向长度在3.5mm至7.5mm,更具体的,锥体部(41、42)的轴向长度在4mm~7mm,锥度在10度~50度。

30.进一步地,为便于顺利收折,锥体部(41、42)和主体部分40之间设有过渡部53。其中,支架6从径向收折状态切换至自然展开状态时,过渡部53的应变大于主体部分40的应变,并且,过渡部53的应变大于锥体部(41、42)的应变。

31.锥体部(41、42)包括:位于远端的大致呈锥状的入口部分41、位于近端的大致呈锥状的出口部分42。主体部分40和出口部分42之间具有近端过渡部,主体部分40和入口部分41之间具有远端过渡部。近端过渡部和远端过渡部基本对称地位于主体部分40的轴向两端。过渡部53的轴向长度(在中心轴线上的投影长度)或者延伸长度(自轴向一端延伸至另一端的长度)远远小于主体部分40、入口部分41或出口部分42的轴向长度或者延伸长度,其中,主体部分40的轴向长度基本与延伸长度相同。

32.主体部分40分布有第一网孔50,入口部分41分布有第二网孔51,出口部分42分布有第三网孔52。第一网孔50、第二网孔51、第三网孔52为封闭的多边形孔,以形成稳定的支撑结构,稳定泵间隙。第一网孔50和第二网孔51、第三网孔52的数量相等。进一步地,第一网孔50、第二网孔51、第三网孔52分别为至少两个边长不相等的多边形孔,多边形孔可以为不规则多边形孔,也可以为呈镜像对称结构的多边形孔,本技术不作限制。

33.主体部分40采用大网格设计,相比于入口部分41和出口部分42,主体部分40的网格密度更小,具有更好的收折顺应性。具体的,第一网孔50的网孔面积大于或等于第二网孔51的网孔面积,并且,第一网孔50的网孔面积大于或等于第三网孔52的网孔面积。此时,第一网孔50为支架的最大面积网孔,分布在主体部分40上。

34.当然,在其他实施例中,第一网孔50可以大于或等于第二网孔51和第三网孔52中至少一个网孔的网孔面积。例如,第一网孔50大于或等于第二网孔51的网孔面积,但小于第三网孔52的网孔面积。

35.进一步地,第一网孔50的网孔周长大于第二网孔51和/或第三网孔52的网孔周长。较佳的,第一网孔50的网孔周长不仅大于第二网孔51的网孔周长,而且大于第三网孔52的网孔周长。其中,网孔的周长为围构成该网孔的边棱的总长度,或者该网孔的孔边的总长度。

36.第一网孔50、第二网孔51、第三网孔52可以一部分位于主体部分40、入口部分41、出口部分42之一上,一部分位于主体部分40、入口部分41、出口部分42另一上,不同之处在于,第一网孔50的大部分位于主体部分40,第二网孔51的大部分位于入口部分41,第三网孔

52的大部分位于出口部分42。具体的,第一网孔50的80%以上的网孔面积位于主体部分40,进一步地,第一网孔50全部位于主体部分40上。第二网孔51的60%以上的网孔面积位于入口部分41,第三网孔52的60%以上的网孔面积位于出口部分42。

37.进一步地,第二网孔51的71%以上的网孔面积位于入口部分41,第三网孔52的71%以上的网孔面积位于出口部分42。更进一步的,第二网孔51的75%以上的网孔面积位于入口部分41,第三网孔52的75%以上的网孔面积位于出口部分42。

38.主体部分40、入口部分41、出口部分42并不排斥额外设置其他网孔,第一网孔50、第二网孔51、第三网孔52分别为主体部分40、入口部分41、出口部分42的主网孔。具体的,第一网孔50位于主体部分40的总面积占78%以上的主体部分40侧面积,第二网孔51位于入口部分41的总面积占72%以上的入口部分41的侧面积,第三网孔52位于出口部分42的总面积占72%以上的出口部分42的侧面积。进一步地,第一网孔50位于主体部分40的总面积占82%以上的主体部分40侧面积,第二网孔51位于入口部分41的总面积占84%以上的入口部分41的侧面积,第三网孔52位于出口部分42的总面积占84%以上的出口部分42的侧面积。

39.需要说明的是,主体部分40的侧面积为主体部分40的圆柱表面的表面积,入口部分41、出口部分42的侧面积分别为所对应锥体的锥面表面积。所占面积比例以该网孔位于主体部分40、入口部分41、出口部分42中的所在部的面积进行计算,该网孔位于其他部的面积并不参与计算汇总。例如,第二网孔51包括主体部分40的呈三角形状的第一部分以及呈细长三角形状的第二部分,其中,第一部分位于主体部分40,第二部分位于入口部分41,相应的,多个第二网孔51位于入口部分41的总面积为所有第二部分的网孔总面积,以第二部分的网孔总面积来计算相对于入口部分41的侧面积的比例。

40.在本实施例中,第一网孔50的最大轴向长度l1大于第一网孔50的最大周向长度l2。具体的,第一网孔50的最大轴向长度l1为5~10mm,进一步为6~9mm,更进一步为7.34~8.96mm。第一网孔50的最大周向长度l2为2~3.5mm,进一步为2.21~3.21mm,更进一步为2.75~3.0mm。

41.需要说明的是,上述最大轴向长度l1、最大周向长度l2以可折叠支架6处于自然展开状态下测量不同部位所得到,而不是不同状态下对比得到。以图6所示为例,第一网孔50的最大轴向长度l1为两个轴向相对顶点505之间的间距,最大轴向长度l1为两个周向相对顶点504之间的间距。

42.第一网孔50的最大轴向长度l1为主体部分40的轴向长度的0.4倍以上,进一步为主体部分40的轴向长度0.5倍以上,更进一步为主体部分40的轴向长度的0.8倍以上。

43.主体部分40具有围构形成第一网孔50的边棱。为保证主体部分40在工作展开状态下具有足够强度抵抗流体背压,稳定地保持泵间隙,第一网孔50的边棱的径向厚度lh在0.12~0.34mm,进一步地,径向厚度lh在在0.16~0.24mm,更进一步地,径向厚度lh在在0.187~0.221mm。边棱的周向宽度lk在0.1~0.4mm,进一步地,周向宽度lk在0.13~0.28mm,更进一步地,周向宽度lk在0.157~0.254mm。如此设计,可避免大网孔设计所带来的支架支撑强度下降问题,进而使支架6既满足导管泵稳定泵血的强度要求,又能满足收折顺应性的要求。

44.为便于顺利收折,避免应力集中,第一网孔50的相邻边棱之间设有过渡倒圆,过渡倒圆的曲率半径为0.05~0.5mm。也即,第一网孔50的各个顶点位置设有曲率半径为0.05~

0.5mm的平滑过渡结构。

45.第一网孔50可以为诸如菱形孔的四边形孔,也可以为六边形孔。例如,第一网孔50可以为轴向尺寸为主的菱形网孔,菱形的第一网孔50具有两个轴向的第一顶点505,分别为第一边棱501和第二边棱502形成锯齿结构的前齿顶510a和后齿顶510b。两个第二顶点504在周向相对设置,分别第一边棱501和第二边棱502形成锯齿结构的左齿顶和右齿顶。

46.第一网孔50为镜像对称结构网孔。如图5、图6所示,第一网孔50为镜像对称的六边形孔。具体的,第一网孔50具有沿周向平行排布的两个主边棱503,主边棱503沿轴向f1延伸。其中,主边棱503为第一网孔50的最长边棱(也可以称为棱边),主边棱503的轴向长度大于0.5倍的第一网孔50的轴向长度。主边棱503的长度为0.5倍以上的第一边棱501长度。

47.通过主边棱503增大第一网孔50的轴向尺寸,使得第一网孔50的轴向尺寸为主尺寸。进而在收入鞘管内时,可以沿轴向f1顺利收折,减小收折时的抵抗力。进一步地,第二边棱502的长度等于第一边棱501的长度,主边棱503的长度大于第二边棱502的长度。主边棱503为第一网孔50的最长边棱,提供网孔的最大边长。

48.第一网孔50还包括相平行的两个第一边棱501、相平行的两个第二边棱502。一主边棱503连接在一第一边棱501和第二边棱502之间,第一边棱501、第二边棱502、主边棱503围构成封闭的六边形第一网孔50。第一网孔50的轴向长度与其在轴线上的径向投影长度基本相等。第二顶点504位于第二边棱502的至少一个端点,第一顶点505位于第一边棱501的至少一个端点。第一边棱501与第二边棱502长度相等,二者镜像对称设置。第一边棱501和第二边棱502为第一网孔50的最长边棱,二者的应变大致相同,二者呈对称设计。

49.承接上文描述,通过设有长度方向与轴向平行的主边棱503,以使得第一网孔50的主长度方向为轴向f1,进而便于收折。具体的,主边棱503的长度为3~5mm,进一步为3.26~4.87mm,更进一步为3.861~4.532mm。主边棱503的长度大于第一边棱501的长度。第一边棱501的长度为0.4倍以上的主边棱503长度,进一步为0.5倍以上的主边棱503长度。

50.第一边棱501、第二边棱502和主边棱503的径向厚度、周向宽度可以不等,也可以相等,只需位于上述范围内即可。在本实施例中,第一边棱501、第二边棱502和主边棱503的径向厚度相等,第一边棱501、第二边棱502和主边棱503的周向宽度同样相等。

51.值得注意的是,本公开中的任何数值都包括从下限值到上限值之间以一个单位递增的下值和上值的所有值,在任何下值和任何更高值之间存在至少两个单位的间隔即可。

52.举例来说,阐述的主边棱503的长度为3~5mm,进一步为3.26~4.87mm,更进一步为3.861~4.532mm,目的是为说明上述未明确列举的诸如3.901mm、3.951mm、4.125mm、4.235mm、4.452mm、4.576mm、4.531mm等值。

53.如上述,以0.1为间隔单位的示例范围,并不能排除以适当的单位例如0.01、0.02、0.03、0.04、0.05等数值单位为间隔的增长。这些仅仅是想要明确表达的示例,可以认为在最低值和最高值之间列举的数值的所有可能组合都是以类似方式在该说明书明确地阐述了的。

54.除非另有说明,所有范围都包括端点以及端点之间的所有数字。与范围一起使用的“大约”或“近似”适合于该范围的两个端点。因而,“大约20到30”旨在覆盖“大约20到大约30”,至少包括指明的端点。

55.本文中出现的其他关于数值范围的限定说明,可参照上述描述,不再赘述。

56.主边棱503的轴向两个端点分别形成第二顶点504,主边棱503的轴向的后端点与一第一边棱501共用,该共用端点形成一第二顶点504,主边棱503的轴向的前端点与一第二边棱502共用,该共用端点形成另一第二顶点504。两个主边棱503的周向间距为周向相对的两个第二顶点504的间距。第一边棱501和第二边棱502的共用端点形成第一顶点505。第一顶点505设有第一倒圆结构(上述过渡倒圆),第二顶点504设有第二倒圆结构(上述过渡倒圆)。通过设有过渡倒圆结构使第一网孔50的孔边之间平滑过渡,构建稳定的支撑结构。

57.第一边棱501、第二边棱502、主边棱503中的至少一个边棱整体为直线形边棱,网孔的多个边棱围构成多边形网孔,边棱整体为直线型,其可以为如图4、图5所示的无弯曲的直线型。或者,边棱也可以为允许一定细微弯曲依然可以直观地视为多边形的直边。

58.在本公开的实施例中,多边形网孔的边棱在整体上为直线型构造即可。

59.如图6所示,多个第一网孔50沿周向依次排布构成支撑孔环,主体部分沿轴向f1可以分布有一个或更多个支撑孔环。在本实施例中,主体部分仅设有一个支撑孔环,也即,主体部分设有单圈支撑孔环。考虑到第一网孔50的网孔面积较大,其轴向尺寸也较大,进而无需设置过多支撑孔环。基于此设计,本公开的主体部分40可以设有一个或两个支撑孔环。在两个或更多个支撑孔环的实施例中,相邻两个支撑空环部分交错。

60.沿周向,第一边棱501和第二边棱502交替排布形成呈锯齿结构的锯齿环520,两个轴向相邻锯齿环520相对形成一支撑孔环。考虑到本实施例支撑孔环的数量,锯齿环520的数量在2-3个,以便于形成一个或两个支撑孔环。

61.锯齿环520具有朝向入口部分41的前齿顶510a以及朝向出口部分42的后齿顶510b,多个锯齿环520沿周向排布,在相邻两个锯齿环520中一锯齿环520的前齿顶510a沿轴向f1与另一锯齿环520的后齿顶510b相对设置,并通过主边棱相连接。

62.一锯齿环520的前齿顶510a沿轴向f1与另一锯齿环520的后齿顶510b通过一与轴向平行的主边棱503相连接(例如一体成型连接或焊接等连接方式),构成一呈六边形形状的第一网孔50。相应的,每个支撑孔环包括沿周向排布的多个六边形第一网孔50。

63.在其他实施例中,第一网孔也可以无需设置主边棱,此时,一锯齿环520的前齿顶510a沿轴向f1与另一锯齿环520的后齿顶510b直接连接构成一呈菱形形状的第一网孔。相应的,每个支撑孔环包括多个沿周向排布的菱形第一网孔。

64.在本实施例中,入口部分41位于主体部分40的前侧,位于可折叠支架6的远端。第二网孔51为封闭网孔,设在入口部分41。第二网孔51的延伸长度为4~12mm,其最大周向长度为2~3.5mm,进一步为2.21~3.21mm,更进一步为2.75~3.0mm。与第二网孔51相似,第三网孔52的最大周向长度为2~3.5mm,进一步为2.21~3.21mm,更进一步为2.75~3.0mm。

65.第二网孔51的近端延伸至主体部分40上,第三网孔52的远端延伸至主体部分40上。其中,第二网孔51的延伸长度主要包括其在入口部分41的锥面上所延伸的长度以及在主体部分40上延伸的部分长度,并非在轴向上的径向投影长度。第三网孔52与之相似。

66.具体的,第二网孔51包括位于主体部分的第一部分51a和位于入口部分的第二部分51b。由于第一部分51a位于主体部分上,第一部分51a的延伸长度大致等于其轴向长度。第二网孔51的最大周向长度l2与第一网孔50的最大周向长度l2相等。其中,第二部分51b的面积大于第一部分51a的面积,第二部分51b的延伸长度大于第一部分51a的延伸长度。具体的,第二部分51b的延伸长度为第一部分51a的延伸长度的2倍以上。

67.需要说明的是,在期望展开状态下,入口部分41和出口部分42大致呈镜像对称结构,第一网孔50和第二网孔51大致呈镜像对称结构。不同的是,第四网孔54为非封闭孔,第五网孔55为封闭孔,对于二者的相似结构描述可以相互参考引用,重复之处本公开不再进行特别说明。

68.第二网孔51的远端未超出入口部分41,第三网孔52的近端未超出出口部分42。也即,第二网孔51并未延伸至前连接部44,第三网孔52并未延伸至连接次管43。第四网孔54的近端与主体部分40的轴向间距大于1/5倍的入口部分41的轴向长度,第五网孔55的远端与主体部分40的轴向间距大于1/5倍的出口部分42的轴向长度。

69.多个第二网孔51沿周向排布成一圈,与之相似的,多个第三网孔52沿周向排布成一圈。进一步地,入口部分41还设有第四网孔54,第四网孔54向远端延伸至支架6的远端端面,进而在前连接部44构成周向分散的连接支腿440,以方便连接远端轴承室7。

70.出口部分42设有网孔面积小于第三网孔52的第五网孔55。第五网孔55为封闭网孔,其延伸至连接次管43与出口部分42的过渡部位,避免影响连接次管43的结构强度。进一步地,第五网孔55的网孔面积小于0.5倍的第三网孔52的网孔面积。

71.承接上文描述,第一边棱501和第二边棱502具有共用端点(前齿顶510a或后齿顶510b)。多个共用端点(前齿顶510a或后齿顶510b)沿周向排布,拉伸棱条518/528自共用端点向锥体部(入口部分、出口部分)延伸,拉伸棱条518/528向支架前端或支架后端延伸,并在锥体部分叉形成两个子棱条5181、5182。其中一个拉伸棱条的一个子棱条5181与邻近拉伸棱条的一个子棱条5182延伸相汇合构成一个连接支腿440。连接支腿440的数量与(前)拉伸棱条518数量相等。

72.入口部分41远离主体部分40的一端设有前连接部44,前连接部44包括多个在周向分散的连接支腿440,连接支腿440呈t形结构。连接支腿440的远端具有周向尺寸大于支腿杆体的腿端45,连接支腿440可以卡入远端轴承室7的外壁上的卡槽上,卡槽的远端连通一环形槽,连接支腿440的支腿杆体卡入到卡槽,其腿端45卡入环形槽,并通过外环箍将分散的多个连接支腿440固定在远端轴承室上。

73.入口部分41包括多个自前齿顶510a向前连接部44延伸的前拉伸棱条518,每个前拉伸棱条518的远端在入口部分41向前延伸分叉形成两个子棱条,两个子棱条之间形成第四网孔。其中一个前拉伸棱条518(前拉伸棱条a)的一个子棱条与邻近前拉伸棱条518(前拉伸棱条b)的一个子棱条延伸相汇合构成一个连接支腿440。

74.出口部分42位于可折叠支架6的近端,其近端设有连接次管43,连接次管43套设于导管的外壁上,通过热熔或胶粘的形式固定在导管或近端轴承室上,实现可折叠支架6的近端固定。连接次管43上设有卡孔430,供导管或近端轴承室的外壁卡扣扣合。

75.出口部分42包括多个自后齿顶510b向连接次管43延伸的后拉伸棱条528,每个后拉伸棱条528的近端向后延伸分叉形成两个子棱条,两个子棱条之间形成第五网孔。第五网孔延伸至连接次管43停止构成封闭网孔。其中一个后拉伸棱条528(后拉伸棱条c)的一个子棱条与邻近后拉伸棱条528(后拉伸棱条d)的一个子棱条延伸相汇合延伸至连接次管43停止。

76.以上所述仅为本发明的几个实施例,本领域的技术人员依据申请文件公开的内容,可以对本发明实施例进行各种改动或变型而不脱离本发明的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1