自适应膝关节外骨骼装置的制作方法

1.本发明涉及一种自适应膝关节外骨骼装置。

背景技术:

2.作为承载身体运动冲击的主要关节,膝关节疾病的发病率也是人体全部关节中最高的,除了韧带损伤、髌骨骨折、半月板损伤等急性膝关节疾病,膝关节骨性关节炎以及膝部滑囊炎等慢性膝关节疾病发病率也在逐渐升高。我国膝关节骨性关节炎的发病率为8.3%,其中65岁以上的老人发病率为80%。另一方面,随着社会的日益发展,交通事故、坠落受伤等因素导致的下肢运动障碍患者人数也日益增多,膝关节疾病致使患者膝关节活动时肿胀疼痛,过度运动以及在湿冷天气时症状加重,严重影响患者的正常生活。与此同时,居民肥胖率也在不断攀升,在 2019年全球体重偏胖的人口占总人口比例已超过50%。以上原因均导致膝关节疾病患病率逐渐上升,给患者生活造成不便,所以开发一套助力外骨骼膝关节对有效防治膝关节疾病极具现实意义。

3.膝关节是人体最易受损的关节,利用外部设备减少膝关节受力不仅可以在预防膝关节慢性病起到重要作用,而且可在手术以及药物治疗的过程中起到康复辅助作用,为此设计了一款外骨骼膝关节——自适应外骨骼膝关节。该外骨骼膝关节可将人体的一部分体重分承于外骨骼,减小膝关节内力,起到防治慢性膝关节疾病的作用,能够实现站立、行走、上下楼等不同姿态。

4.mehmet alper ergin等设计了一3-rrp平行膝关节机构,该机构使人体膝关节和外骨骼膝关节的运动在下肢屈伸过程中紧密匹配,该机构的主要缺点是其尺寸大小,缺乏与下肢其他部位外骨骼设计的协调性,andre wilkening等提出了一种柔顺可弯曲的外骨骼驱动器,该驱动器没有固定的机械轴,具有多中心运动能力,但是这种驱动器分担载荷的能力有限,且控制困难。以色列埃尔格医学技术有限公司研发了助行外骨骼机器人rewalk,其膝关节和髋关节均采用电机驱动,采用预设步态辅助患者行走,但是结构尺寸较大,膝关节处采用单自由度铰链,与人体膝关节适应性差。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种自适应膝关节外骨骼装置,以解决现有膝关节外骨骼装置与人体膝关节适应性差且分担载荷能力有限的问题。

6.为解决上述技术问题,本发明提供一种自适应膝关节外骨骼装置,包括与人体大腿相适应的大腿支件、与人体小腿相适应的小腿支件以及设置在大腿支件与小腿支件之间的膝关节主体;所述膝关节主体包括用于与人体膝关节转动中心自适应的五杆机构、用于驱动五杆机构进行自适应工作的膝关节驱动器和用于分承重力的变刚度驱动器。

7.进一步地,所述膝关节驱动器固定在所述大腿支件上;所述五杆机构包括首尾铰接的一个驱动杆和三个从动杆,两个所述从动杆之间的铰接点与小腿支件铰接,所述驱动杆远离小腿支件的一端与膝关节驱动器的输出端固定连接。

8.进一步地,所述变刚度驱动器的一端通过大腿臂与所述大腿支件连接,所述变刚度驱动器的另一端通过小腿臂与所述小腿支件连接;所述变刚度驱动器分别与大腿臂和小腿臂可转动连接。

9.进一步地,所述大腿臂与变刚度驱动器连接的一端设有呈偏心圆弧型的第一接头,所述小腿臂与变刚度驱动器连接的一端设有呈圆弧型的第二接头,所述变刚度驱动器包括一端与大腿臂端部的圆心连接的上导向杆,一端与小腿臂的圆心连接的下导向杆,下导向杆的另一端由上导向杆的另一端延伸入上导向杆内;所述上导向杆与大腿臂连接的一端设有与所述第一接头适形配合的上滑片,所述下导向杆与小腿臂连接的一端设有与所述第二接头适形配合的下滑片;所述上滑片与下滑片之间设有调节上导向杆与下导向杆之间的支撑刚度的弹性调节机构。

10.进一步地,所述下滑片远离第二接头的一端设有套设在所述下导向杆的外侧的套筒,所述套筒远离下滑片的一端设有向外突出的凸缘,所述套筒上设有与所述套筒适形配合的环形驱动器滑块;所述弹性调节机构包括套设在下导向杆和套筒外的偏置弹簧,所述偏置弹簧的一端与所述上滑片固定连接,上滑片偏置弹簧的另一端与所述驱动器滑块连接;所述驱动器滑块与凸缘之间连接有形状记忆合金丝。

11.进一步地,所述膝关节驱动器与五杆机构连接的一端设有限位器,所述限位器上设有用于限制五杆机构活动范围的限位槽。

12.进一步地,所述膝关节驱动器包括安装在所述大腿支件上的电机、通过减速器与所述电机连接的输出法兰,所述输出法兰的输出端与驱动杆连接。

13.进一步地,所述电机支架包括通过轴承与所述输出法兰连接的环形架以及与所述环形架连接的连接臂,所述连接臂通过驱动器辅助支撑固定在大腿支件上。

14.进一步地,所述驱动器辅助支撑呈“几”字形,包括顶板、两个腹板和分离的下翼缘板,驱动器辅助支撑的两个下翼缘板与大腿支件固定连接,电机支架的连接臂固定在驱动器辅助支撑的顶板上。

15.进一步地,所述大腿支件上连接有大腿绑腿,大腿支件通过大腿绑腿固定在人体大腿上;所述小腿支件上连接有小腿绑腿,小腿支件通过小腿绑腿固定在人体小腿上。

16.本发明的有益效果为:根据人体膝关节工作原理,采用五杆机构取代传统膝关节的单自由度铰链,通过引入冗余自由度实现人体膝关节旋轴轴线的自适应,减小运动过程中外骨骼膝关节与人体之间产生的额外力;通过变刚度驱动器改变膝关节外骨骼装置的刚度,以适应人在不同步态过程中的刚度需求,可在当外骨骼膝关节工作于人体步态中支撑态时,输出力来分承力,弥补冗余自由度带来的外骨骼肢体支撑刚度的减少;本装置采用五杆机构和变刚度驱动器的组合,同人左右腿配合,在人行走、下蹲、起立三种动作中,控制膝关节驱动器和变刚度驱动器的输出,以适应这三种状态下的膝关节运动状态,以达到助力效果。当人处于站立过程中时,变刚度驱动器输出力最大,以达到最大程度的助力效果。

附图说明

17.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,在这些附图中使用相同的参考标号来表示相同或相似的部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

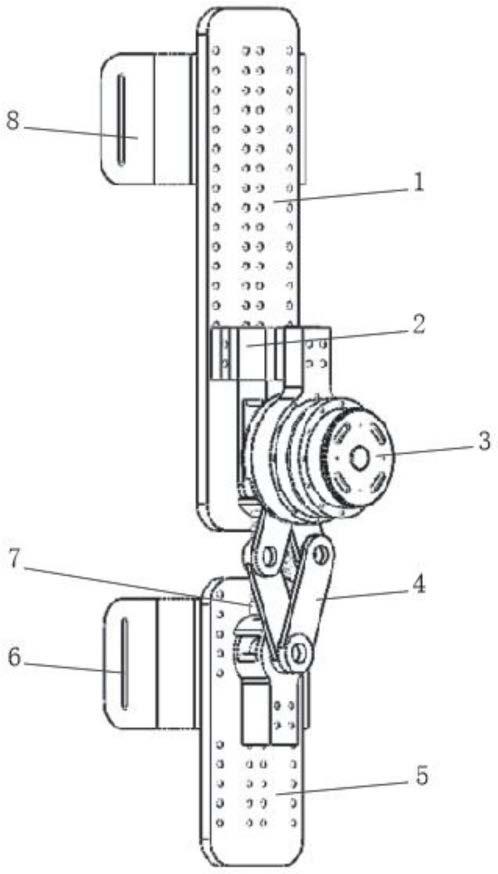

18.图1为本发明一个实施例的结构示意图;

19.图2为本发明一个实施例的侧视图;

20.图3为本发明一个实施例的变刚度驱动器的结构示意图;

21.图4为本发明一个实施例的变刚度驱动器的剖视图;

22.图5为本发明一个实施例的膝关节驱动器的结构示意图;

23.图6为本发明一个实施例的膝关节驱动器的剖视图;

24.图7为本发明一个实施例的五杆机构的结构示意图。

25.其中:1、大腿支件;11、大腿臂;111、第一转轴;2、驱动器辅助支撑;3、膝关节驱动器;31、电机;32、减速器;33、输出法兰;34、限位器;35、电机架;36、轴承;4、五杆机构;41、驱动杆;42、从动杆;5、小腿支撑;51、小腿臂;511、第二转轴;6、小腿绑腿;7、变刚度驱动器;71、上滑片;72、形状记忆合金丝;73、驱动器滑块;731、套筒;732、凸缘;74、下导向杆;75、下滑片;77、偏置弹簧;76、上导向杆;8、大腿绑腿。

具体实施方式

26.如图1和图2所示的自适应膝关节外骨骼装置,包括与人体大腿相适应的大腿支件1、与人体小腿相适应的小腿支件以及设置在大腿支件1与小腿支件之间的膝关节主体;所述膝关节主体包括用于与人体膝关节转动中心自适应的五杆机构4、用于驱动五杆机构4进行自适应工作的膝关节驱动器3和用于分承重力的变刚度驱动器7。该装置根据人体膝关节工作原理,采用五杆机构4取代传统膝关节的单自由度铰链,通过引入冗余自由度实现人体膝关节旋轴轴线的自适应,减小运动过程中外骨骼膝关节与人体之间产生的额外力;通过变刚度驱动器7改变膝关节外骨骼装置的刚度,以适应人在不同步态过程中的刚度需求,可在当外骨骼膝关节工作于人体步态中支撑态时,输出力来分承力,弥补冗余自由度带来的外骨骼肢体支撑刚度的减少,可使膝关节外骨骼装置既能实现人体膝关节旋轴轴线的自适应,又能保证分担载荷的能力。此外,该装置的机构仅有移动副和转动副,没有齿轮副、凸轮副等复杂高副机构,结构简单可靠,体积小,对人膝关节的适应性更好,能提高用户使用体验。

27.根据本技术的一个实施例,所述膝关节驱动器3固定在所述大腿支件1上;所述五杆机构4包括首尾铰接的一个驱动杆41和三个从动杆42(如图7所示),两个所述从动杆42之间的铰接点与小腿支件铰接,所述驱动杆41远离小腿支件的一端与膝关节驱动器3的输出端固定连接。通过采用五杆机构4取代传统膝关节的单自由度铰链,引入冗余自由度,可实现人体膝关节旋轴轴线的自适应。

28.根据本技术的一个实施例,所述变刚度驱动器7的一端通过大腿臂11与所述大腿支件1连接,所述变刚度驱动器7的另一端通过小腿臂51与所述小腿支件连接;所述变刚度驱动器7分别与大腿臂11和小腿臂51可转动连接。

29.根据本技术的一个实施例,如图3和图4所示,所述大腿臂11与变刚度驱动器7连接的一端设有呈偏心圆弧型的第一接头,所述小腿臂51与变刚度驱动器7连接的一端设有呈圆弧型的第二接头,所述变刚度驱动器7包括一端与大腿臂11端部的圆心连接的上导向杆77,一端与小腿臂51的圆心连接的下导向杆 74,下导向杆74的另一端由上导向杆77的另一端延伸入上导向杆77内;所述上导向杆77与大腿臂11连接的一端设有与所述第一接头适形

配合的上滑片71,所述下导向杆74与小腿臂51连接的一端设有与所述第二接头适形配合的下滑片 75;所述上滑片71与下滑片75之间设有调节上导向杆77与下导向杆74之间的支撑刚度的弹性调节机构。第一接头和第二接头均为两个相对设置的连接板,第一接头的两个连接板之间连接有第一转轴111,上导向杆77与第一转轴111连接;第二接头的两个连接板之间连接有第二转轴511,下导向杆74与第二转轴 511连接。通过设置呈偏心圆弧型的第一接头和呈圆弧型的第二接头,可在外骨骼膝关节在摆动过程中减小人体胫骨和股骨相对位移对变刚度驱动器7的影响,保持偏置弹簧76输出的力大小相对恒定。

30.根据本技术的一个实施例,所述下滑片75远离第二接头的一端设有套设在所述下导向杆74的外侧的套筒731,所述套筒731远离下滑片75的一端设有向外突出的凸缘732,所述套筒731上设有与所述套筒731适形配合的环形驱动器滑块73;所述弹性调节机构包括套设在下导向杆74和套筒731外的偏置弹簧76,所述偏置弹簧76的一端与所述上滑片71固定连接,上滑片71偏置弹簧76的另一端与所述驱动器滑块73连接;所述驱动器滑块73与凸缘732之间连接有形状记忆合金丝72。在使用过程中,通过控制基于形状记忆合金丝72的变刚度驱动器7改变外骨骼膝关节的刚度,以适应人在不同步态过程中刚度需求,当变刚度驱动器7中形状记忆合金丝72受热收缩,由于形状记忆合金丝72一面固定在驱动器滑块73,另一面固定在下滑片75的上,所以当形状记忆合金丝72收缩时输出力,分别作用在驱动器滑块73和下滑片75上,此时驱动器滑块73沿着下滑片75轴向上升压缩偏置弹簧76,偏置弹簧76输出力作用在上滑片71上,其中上滑片71和下滑片75通过上导向杆77和下导向杆74固定在大腿臂11和小腿臂51的连心线上,在偏置弹簧76的作用下分别与大腿臂11和小腿臂51紧密接触,当偏置弹簧76收缩时整个外骨骼膝关节的支撑刚度提高,提高外骨骼分承力的能力。

31.根据本技术的一个实施例,所述膝关节驱动器3与五杆机构4连接的一端设有限位器34,所述限位器34上设有用于限制五杆机构4活动范围的限位槽;通过设置限位器34可对五杆机构4活动范围进行限制,防止五杆机构4过度活动。

32.根据本技术的一个实施例,如图5和图6所示,所述膝关节驱动器3包括安装在所述大腿支件1上的电机31、通过减速器32与所述电机31连接的输出法兰33,所述输出法兰33的输出端与所述驱动杆41连接。使用时,通过电机31 输出转矩和力,然后经过减速器32和输出法兰33作用到驱动杆41,实现五杆机构4的活动工作状态调节。

33.根据本技术的一个实施例,所述电机31支架包括通过轴承36与所述输出法兰33连接的环形架以及与所述环形架连接的连接臂,所述连接臂通过驱动器辅助支撑2固定在大腿支件1上。

34.根据本技术的一个实施例,所述驱动器辅助支撑2呈“几”字形,包括顶板、两个腹板和分离的下翼缘板,驱动器辅助支撑2的两个下翼缘板与大腿支件1固定连接,电机31支架的连接臂固定在驱动器辅助支撑2的顶板上。

35.根据本技术的一个实施例,所述大腿支件1上连接有大腿绑腿8,大腿支件 1通过大腿绑腿8固定在人体大腿上;所述小腿支件上连接有小腿绑腿6,小腿支件通过小腿绑腿6固定在人体小腿上。

36.下面结合上述结构对本装置的工作原理做详细的介绍

37.1、当人处于步态中的摆动相时,此时膝关节不起支撑作用,在该过程中,电机31输出转矩和力经过减速器32和输出法兰33作用到驱动杆41上,其中驱动杆41和从动杆42形成

一个平行四边形机构,用于传递扭矩,最后作用在小腿臂 51上;在这个过程中,变刚度驱动器7不工作,五杆机构4在膝关节摆动过程中对膝关节轴线自动适应,其运动过程中主要克服偏置弹簧76预压缩导致的上滑片71和大腿臂11末端接触产生的摩擦力,起到摆动助力效果,其中大腿臂11末端设计为一个偏心圆弧,其重要目的是在外骨骼膝关节在摆动过程中减小人体胫骨和股骨相对位移对变刚度驱动器7的影响,保持偏置弹簧76输出的力大小相对恒定。

38.2、当人处于步态中的支撑相时,外骨骼膝关节需要分承部分重力,此时电机 31停止工作,变刚度驱动器7中形状记忆合金丝72受热收缩,由于形状记忆合金丝72一面固定在驱动器滑块73,另一面固定在下滑片75上,所以当形状记忆合金丝72收缩时输出力,分别作用在驱动器滑块73和下滑片75上,此时驱动器滑块73沿着下滑片75轴向上升压缩偏置弹簧76,偏置弹簧76输出力作用在上滑片71上,其中上滑片71和下滑片75通过上导向杆77和下导向杆74固定在大腿臂11和小腿臂51的连心线上,在偏置弹簧76的作用下分别与大腿臂11 和小腿臂51紧密接触,当偏置弹簧76收缩时整个外骨骼膝关节的支撑刚度提高,提高外骨骼分承力的能力。

39.3、当人在上下楼时,外骨骼膝关节工作情况兼具摆动相和支撑相特点,电机 31和变刚度驱动器7同时工作,变刚度驱动器7工作情况与支撑相时工作情况一致,起到分承重力的效果,此时电机31输出与支撑相时有所区别,由于变刚度驱动器7输出了较大的力,上滑片71和大腿臂11之间摩擦增大,此时要求电机31输出更大的力和力矩,以达到上下楼的助力效果。

40.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1