可扩张鞘管的制作方法

本发明属于医疗器械,具体涉及一种可扩张鞘管。

背景技术:

1、随着科学的不断发展、医疗器械和操作技术的日益改进,以及相关医疗机制的更深入研究,经导管置入术被越来越多的应用于临床。例如,经导管主动脉瓣、肺动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣的修复及置换术、以及经导管的心脏消融手术等。而这种通过导管进入人体组织进行手术的方式具有手术时间短、患者创伤小且恢复快等诸多优点。通过采用经导管进行手术,可以为患者的治疗带来一种新的、更优的解决方法。

2、而这种通过导管进入人体组织进行手术的方式,在导管进入人体前,需要使用输送鞘管形成一个通道。在输送鞘管进入人体时,需要使用扩张器对其形成径向支撑力。扩张器远端通常有一个锥型的端头,方便输送鞘管进入人体。

3、导入鞘管通常具有插入脉管系统的较长的鞘管,传统的导入鞘管具有固定的内外径的鞘管,因此在进入血管时,对血管的扩张严重,从而对血管造成很大伤害。

4、在中国专利:用于将血管内递送装置引导至体内的可扩张鞘(公开号:cn114375212a)提供了一种可扩张鞘,但是该可扩张鞘采用分体式的结构设计,即鞘管与鞘管远端的软质末梢部分(中管缩口端头)进行了分体设计,这样的结构虽然实现了鞘管远端采用柔软的软质末梢部分,利于其通过血管,但是在输送器械时,例如球扩瓣膜等,在器械经过软质末梢部分时,软质末梢部分作为鞘管的最远端,因此不仅仅要为器械提供径向的压缩力,还要保持足够的轴向力,防止在器械经过软质末梢部分时,器械与软质末梢部分直接的摩擦力带动软质末梢部分脱离鞘管远端,由于软质末梢部分与鞘管的材质并不相同,因此,在实际使用中,软质末梢部分极易与鞘管分离,或为了软质末梢部分能够与鞘管牢靠的联结,需要更加复杂的结构和/或工艺,这里还需要声明,由于该类医疗器械需要进入人体内,其软质末梢部分一旦在人体内从鞘管远端脱离,所造成的后果是极其严重的。

5、因此,亟需一种新技术来解决上述问题,减少鞘管对人体血管的伤害,并形成精准输送、防止血液流出人体或空气流入人体的安全输送系统。

技术实现思路

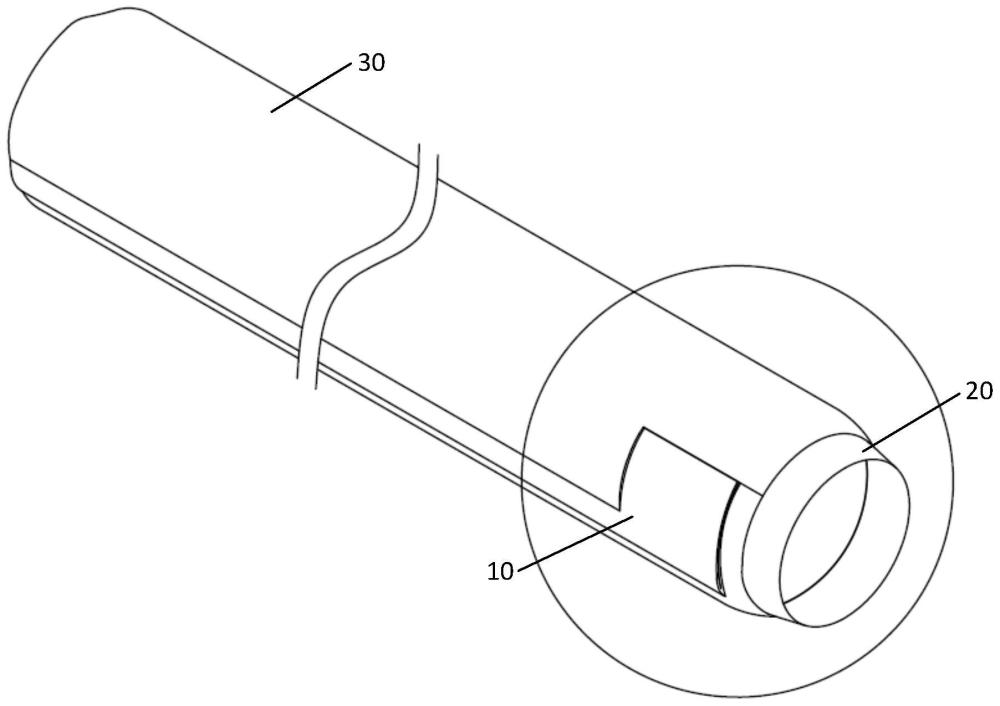

1、本发明针对现有鞘管的软质末梢部分易脱离对血管造成伤害的技术问题,本发明的一方面提供一种可扩张鞘管,包括:由内向外依次设置的内层管、中层管和外层管,所述内层管包括一内管主体和一折叠体,所述内管主体的轴向两侧缘和所述折叠体的轴向两侧缘对应一体成型连接,所述折叠体贴在所述内管主体的外侧壁上形成一夹缝;所述中层管具有一中管本体和一从所述中管本体的远端一体延伸而出的中管缩口端头,所述中管缩口端头外露突出于所述内层管和所述外层管远端,所述中管本体套设在所述内管主体外壁上,所述中管缩口端头对应所述内层管的夹缝的远端为一缩口扯裂区,所述中管本体的远端(即所述中管缩口端头的近端)开设有一与所述缩口扯裂区同轴同端边(即缩口扯裂区的近端与缩口扯裂口的远端为同一端边线)且位于所述内层管夹缝内的缩口扯裂口。

2、本发明通过在中管本体的远端设置一体连接的中管缩口端头,而防止中管缩口端头在远端发生脱落,并且在中管本体的远端(即所述中管缩口端头的近端)设置缩口扯裂口,以方便撕裂中管缩口端头上的缩口扯裂区。

3、优选地,所述内管主体和所述折叠体的远端与所述中管缩口端头的近端齐平;所述外层管具有一外管本体和从所述外管本体远端一体延伸而出的一外管延展缩头,所述中管缩口端头的近端位于所述外管延展缩头的内壁上,所述外管延展缩头的远端位于所述中管缩口端头的外壁上,从而所述外管延展缩头远端越过所述缩口扯裂口的远端并在轴向上部分包裹固定所述缩口扯裂区。

4、优选地,所述中管缩口端头的外径由近端向远端逐渐缩小;所述中管缩口端头的内径也由近端向远端逐渐缩小。

5、优选地,所述中管缩口端头的长度:所述中管缩口端头的直径为1:1.2~ 1:6,更优选地为1:1.4~1:5,再优选地为1:2~1:4,再优选地为1: 3~1:3.5。

6、优选地,所述内管主体的一轴向侧缘与所述折叠体的一轴向侧缘、所述内管主体的另一轴向侧缘与所述折叠体的另一轴向侧缘分别一体成型,所述夹缝对应所述折叠体与所述内管主体的连接处为夹缝底部;所述中层管的缩口扯裂口夹设在所述内层管的夹缝内,且所述缩口扯裂区的近端(即所述缩口扯裂口的远端)与所述夹缝的远端齐平。

7、优选地,所述缩口扯裂区的近端靠近所述夹缝底部的一角为扯裂起始角,所述扯裂起始角还具有一易扯裂的减力缺口,所述减力缺口与所述缩口扯裂口一体连通。

8、优选地,所述内管主体和所述折叠体的径向截面为圆弧状,其中,所述内管主体扩张前的角度为358°~360°,扩张后的角度为170°~300°优选 180°~260°更优选190°~220°;所述折叠体扩张前的角度为40°~140°,优选60°~120°更优选90°~100°;其中,所述内管主体与所述折叠体扩张后的总角度为360°。

9、优选地,所述折叠体具有2n层的叠层,其中,n为正整数。

10、优选地,每层的叠层分别具有第一侧缘和第二侧缘,其中,第1叠层的第一侧缘与所述内管主体的一侧缘相连接,第i叠层的第二侧缘与第i+1叠层的第一侧缘相连接,第2n叠层的第二侧缘与所述内管主体的另一侧缘相连接,其中,1≤i≤2n-1,i为正整数。

11、优选地,所述中管本体具有沿着轴向切割开的一中管槽,所述中管本体的一槽侧边的远端设置有所述缩口扯裂口,且所述缩口扯裂口与所述中管槽连通,所述中管本体具有所述缩口扯裂口的槽侧边设置在所述内层管的所述夹缝中,所述中管本体的另一槽侧边贴在所述内管主体的另一侧边。

12、优选地,所述外层管具有沿着轴向切割开的一外管槽,所述外层管套设在所述中管本体的外壁上,所述外层管的一槽侧边设置在所述内层管的所述夹缝中并位于所述中层管与所述折叠体之间,所述外层管的另一槽侧边包覆在所述折叠体的外壁上。

13、优选地,所述缩口扯裂口为矩形开口。

14、优选地,所述可扩张鞘管的近段具有直径朝近端方向逐渐增大的喇叭段即扩口锥型结构。

15、优选地,所述中管缩口端头的横截面为完整的圆形。

16、优选地,所述中管本体与所述内管主体之间夹设有一开口的显影环,所述显影环的远端与所述缩口扯裂口的近端对齐,所述显影环的开口的一端位于所述内层管的夹缝内,所述显影环的开口的另一端位于所述内管主体的另一轴向侧缘。优选地,所述中管缩口端头的直径向远端逐渐缩小形成缩口。

17、本发明的另一方面提供另一种可扩张鞘管,包括由内向外依次设置的内层管、中层管和外层管,所述内层管包括一内管主体和一折叠体,所述内管主体的轴向两侧缘和所述折叠体的轴向两侧缘对应一体成型连接,所述折叠体贴在所述内管主体的侧壁上形成一夹缝;所述中层管具有一中管本体和从所述中管本体的远端一体延伸出的一中管缩口端头,所述中管缩口端头外露突出于所述内层管和所述外层管远端;所述中管缩口端头对应所述内层管的夹缝的远端为一缩口扯裂区;所述外层管在邻近远端且对应所述内层管的夹缝(即轴向对应所述缩口扯裂区)处开设有薄化所述外层管远端壁厚的第一薄化用外管口。

18、本发明通过在中管本体的远端设置一体连接的中管缩口端头,而防止中管缩口端头在远端发生脱落,并且在外层管邻近远端设置薄化所述外层管远端壁厚的第一薄化用外管口,以方便撕裂中管缩口端头上的缩口扯裂区。

19、优选地,所述中管本体沿着所述缩口扯裂区的一轴侧边为轴线切割有一中管槽,所述缩口扯裂区轴向对应的所述中管本体的一槽侧边设置在所述内层管的所述夹缝中,所述中管本体的另一槽侧边贴在所述内管主体的另一侧边;所述外层管具有一外管本体,所述外管本体具有沿着轴向切割开的一外管槽,所述外管本体套设在所述中管本体的外壁上,所述外管本体的一槽侧边的远端具有所述第一薄化用外管口,所述第一薄化用外管口与所述外管槽一体连通,所述外管本体具有所述第一薄化用外管口的槽侧边设置在所述内层管的所述夹缝中并位于所述中管本体与所述折叠体之间,所述外管本体的另一槽侧边包覆在所述折叠体的外壁上。

20、优选地,所述中管本体的一槽侧边的远端(即所述中管缩口端头的近端) 开设有一与所述缩口扯裂区同轴同端边(即缩口扯裂区的近端与缩口扯裂口的远端为同一端边线)且位于所述内层管夹缝内的缩口扯裂口。

21、优选地,所述中管本体的缩口扯裂口与所述外管本体的第一薄化用管口在径向上位置对应。

22、优选地,所述缩口扯裂口的尺寸大于所述第一薄化用管口的尺寸,以使得所述第一薄化用管口周边的所述外管本体可以隔离所述缩口扯裂口径向处的所述内管主体与所述折叠体,以避免发生黏连。

23、优选地,所述外管本体在径向上从一槽侧边到另一槽侧边具有:一主体区,所述主体区的一侧边为所述外管本体的一槽侧边,所述主体区的该侧边远端具有所述第一薄化用外管口,所述主体区的该侧边设置在所述内层管的所述夹缝中并位于所述中管本体与所述折叠体之间;一重叠区,一侧边一体成型在所述主体区的另一侧边,所述重叠区与所述主体区的部分区域在径向上重叠,所述重叠区与所述第一薄化用外管口在轴向上位置对应,所述重叠区包覆在所述折叠体的第一局部外壁上。

24、优选地,所述外管本体在径向上从一槽侧边到另一槽侧边还具有:一增覆区,一侧边一体成型在所述重叠区的另一侧边,所述增覆区的另一侧边为所述外管本体的另一槽侧边,所述增覆区与所述主体区的部分区域在径向上重叠,所述增覆区包覆在所述折叠体的第二局部外壁上,所述增覆区的远端开设有薄化所述外层管远端壁厚的第二薄化用外管口。

25、优选地,所述第二薄化用外管口与所述第一薄化用外管口的尺寸一致。

26、优选地,所述内管主体和所述折叠体的远端与所述中管缩口端头的近端齐平;所述外层管具有从所述外管本体远端一体延伸而出的一外管延展缩头,所述中管缩口端头的近端位于所述外管延展缩头的内壁上,所述外管延展缩头的远端位于所述中管缩口端头的外壁上,从而所述外管延展缩头远端越过所述缩口扯裂口的远端并在轴向上部分包裹固定所述缩口扯裂区。

27、优选地,所述外管延展缩头的外径由近端向远端逐渐缩小;所述外管延展缩头的内径由近端向远端接近一致。

28、优选地,所述中管缩口端头的外径由近端向远端逐渐缩小;所述中管缩口端头的内径也由近端向远端逐渐缩小。

29、优选地,所述中管缩口端头的长度:所述中管缩口端头的直径为1:1.2~ 1:6,更优选地为1:1.4~1:5,再优选地为1:2~1:4,再优选地为1: 3~1:3.5。

30、优选地,所述内管主体的一轴向侧缘与所述折叠体的一轴向侧缘、所述内管主体的另一轴向侧缘与所述折叠体的另一轴向侧缘分别一体成型,所述夹缝对应所述折叠体与所述内管主体的连接处为夹缝底部;所述中层管的缩口扯裂口夹设在所述内层管的夹缝内,且所述缩口扯裂区的近端(即所述缩口扯裂口的远端)与所述夹缝的远端齐平。

31、优选地,所述缩口扯裂区的近端靠近所述夹缝底部的一角为扯裂起始角,所述扯裂起始角还具有一易扯裂的减力缺口,所述减力缺口与所述缩口扯裂口一体连通。

32、优选地,所述内管主体和所述折叠体的径向截面为圆弧状,其中,所述内管主体扩张前的角度为358°~360°,扩张后的角度为170°~300°优选 180°~260°更优选190°~220°;所述折叠体扩张前的角度为40°~140°,优选60°~120°更优选90°~100°;其中,所述内管主体与所述折叠体扩张后的总角度为360°。

33、优选地,所述折叠体具有2n层的叠层,其中,n为正整数。

34、优选地,每层的叠层分别具有第一侧缘和第二侧缘,其中,第1叠层的第一侧缘与所述内管主体的一侧缘相连接,第i叠层的第二侧缘与第i+1叠层的第一侧缘相连接,第2n叠层的第二侧缘与所述内管主体的另一侧缘相连接,其中,1≤i≤2n-1,i为正整数。

35、优选地,所述缩口扯裂口为矩形开口。

36、优选地,所述可扩张鞘管的近段具有直径朝近端方向逐渐增大的喇叭段。

37、优选地,所述中管缩口端头的横截面为完整的圆形。

38、优选地,所述外管延展缩头的横截面为完整的圆形。

39、优选地,所述中管本体与所述内管主体之间夹设有一开口的显影环,所述显影环的远端与所述缩口扯裂口的近端对齐,所述显影环的开口的一端位于所述内层管的夹缝内,所述显影环的开口的另一端位于所述内管主体的另一轴向侧缘。

40、优选地,所述可扩张鞘管的外层管外还可以具有弹性层和/或涂层。

41、本发明的积极进步效果在于:

42、1)本发明通过在中管本体的远端设置一体化连接的中管缩口端头,而防止中管缩口端头在远端发生脱落,提高了可扩张鞘管的安全性,相对分体式缩口端头,降低了加工难度。

43、2)本发明通过在设置一定长度直径比的中管缩口端头,既有效形成相对柔润的鞘管远端,又有足够贴合的保持力来使得中管缩口端头紧贴扩张器。

44、3)本发明通过在中层管的远段即内层管的夹缝底部位置设置缩口扯裂口,在缩口扯裂口形成缓冲空间,可容纳制作鞘管时挤压的中层管的材料。中层管的材料不会溢出至可扩张鞘管远端的中管缩口端头处,从而使得中管缩口端头不会增厚。递送装置在通过时,只需要较小的径向支撑力就可以使得中管缩口端头的缩口扯裂区破裂,从而使得递送装置顺利通过可扩张鞘管远端。

45、4)本发明通过在外层管的远端设置第一薄化用外管口,使得外层管的远端形成一个没有重叠的圆形,从而与中管缩口端头配合,形成均匀且结构一致的可扩张鞘远端,使其性能均匀,防止可扩张鞘远端因结构不同而造成力学性能不均,有效防止可扩张鞘远端翘边等现象。

46、5)本发明通过在位于夹缝远端位置的中层管远段设置缩口扯裂口和外层管的远端设置第一薄化用外管口,其两者位置对应,在可扩张鞘的折叠体扩张时极易撕裂分开,因此并不会影响或阻碍折叠体的扩张。

47、6)本发明通过缩口扯裂口的尺寸大于所述第一薄化用管口的尺寸,以使得所述第一薄化用管口周边的所述外管本体可以隔离所述缩口扯裂口径向处的所述内管主体与所述折叠体,以避免发生黏连。

48、7)本发明通过可扩张鞘管的外层管的重叠区、增覆区包覆在折叠体的外壁上,当折叠体扩张时,外层管的重叠区、增覆区协助扩张的折叠体保持弧度,并且在可扩张鞘管直径回缩时,使折叠体恢复折叠状。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!