乳酸菌修护精华乳、乳化装置及制备方法与流程

1.本技术涉及斜拉索施工领域,尤其涉及一种乳酸菌修护精华乳、乳化装置及制备方法。

背景技术:

2.精华乳是一种常用的护肤品,目前市售的精华乳种类繁多,从功效上可以分为美白、补水、抗衰老、抗敏感、祛痘等等,但很多产品中存在重金属铅、汞等有害物质超标,甚至有些添加激素、抗生素等违禁成分,虽然可以在短时间内缓解皮肤的问题,使皮肤光嫩亮泽,但是长期使用会使皮肤出现一系列问题,如红肿、脱皮、甚至造成激素脸等,不利于肌肤的健康。随着化妆品和其他化学制品使用的增加、环境污染、社会生活节奏加快、压力增大以及花粉或食物中含有致敏物质等问题日益严重,敏感性皮肤的发生有不断增多的趋势。再加上部分人群护肤品使用不当等外部刺激,往往也容易引起皮肤过敏现象发生。

3.申请号为cn201810909744.3的中国专利公开了一种舒缓修护保湿精华乳,该舒缓修护保湿精华乳具有预防和舒缓皮肤敏感,保湿皮肤水润,改善皮肤耐受性,提高皮肤免疫力和抵抗力,促进皮肤的修复功能,但其对于重建皮肤屏障的效果较差。

技术实现要素:

4.本技术的主要目的旨在提供一种加强皮肤屏障的乳酸菌修护精华乳。

5.本技术的另一目的旨在提供一种用于制备上述乳酸菌修护精华乳的乳化装置。

6.本技术的另一目的旨在提供一种用于制备上述乳酸菌修护精华乳的制备方法。

7.为了实现上述目的,本技术提供以下技术方案:

8.作为第一方面,本技术涉及一种乳酸菌修护精华乳,其包括按照质量百分比计的以下原料:

9.10.其中,所述蛋白皮肤调理剂十肽-4及糖蛋白,所述植物皮肤调理剂包括马齿苋提取物,母菊花提取物,积雪草提取物,茶叶提取物,光果甘草根提取物,迷迭香叶提取物,虎杖根提取物及黄岑根提取物。

11.进一步设置:所述乳化剂包括c12-20酸peg-8酯、鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯及山梨坦橄榄油酸酯;

12.所述乳酸菌修复精华乳还包括乳化稳定剂,所述乳化稳定剂包括聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠。

13.进一步设置:所述抗氧化剂中包括对羟基苯乙酮和甜橙果皮油。

14.进一步设置:所述保湿剂包括甘油、甘油聚醚-26、海藻糖、1,2-己二醇及透明质酸钠;

15.所述润肤剂包括异壬酸异壬酯和辛酸/癸酸甘油三酯;

16.所述成膜剂包括聚二甲基硅氧烷及氢化聚异丁烯。

17.进一步设置:还包括以质量百分比计的以下原料:

18.苯甲酸钠0.1-0.3%;

19.氯化钠0.1-0.5%。

20.作为第二方面,本技术涉及一种用于制备如上所述的乳酸菌修护精华乳的乳化装置,其特征在于,包括机架、乳化罐本体、上料机构及搅拌输料机构,所述乳化罐本体呈圆桶状并沿水平方向设置,所述乳化罐本体的两端通过机架支撑,所述上料机构设于所述乳化罐本体的上侧并与所述乳化罐本体连通,所述上料机构用于将各组分的原料混合并输入到所述乳化罐本体中,所述搅拌输料机构沿水平方向设置在所述乳化罐本体中,所述搅拌输料机构包括搅拌转轴、搅拌叶片及搅拌电机,所述搅拌电机与所述搅拌转轴连接并用于驱动所述搅拌转轴转动,所述搅拌叶片设于所述搅拌转轴上并随所述搅拌转轴的转动而转动,所述乳化罐本体位于所述搅拌输料机构的末端设有出料口;

21.所述搅拌转轴包括套接配合的转动外轴和转动内轴,所述搅拌叶片包括交错设置的第一叶片和第二叶片,所述第一叶片与所述转动外轴连接,所述转动外轴上设有沿其轴向延伸的滑槽,所述转动内轴通过所述滑槽与所述第二叶片连接,所述转动内轴与转动外轴沿轴向可相对滑动,所述第二叶片随所述转动内轴在所述滑槽内移动,所述转动外轴与转动内轴之间设有用于固定两者的锁紧机构;

22.当所述第二叶片移动至所述滑槽的第一端时,所述第二叶片与所述第一叶片拼合形成朝向其末端输料的输料通道;当所述第二叶片移动至所述滑槽的第二段时,所述第二叶片与所述第一叶片分离。

23.进一步设置:所述锁紧机构位于所述搅拌转轴末端,所述锁紧机构包括贯穿所述转动外轴的锁紧螺栓,所述转动内轴上对应滑槽的两个端部设置两个供所述锁紧螺栓旋入固定的锁紧螺纹孔,所述锁紧螺栓沿所述转动外轴的周向设置多个,所述锁紧螺纹孔对应多个所述锁紧螺栓设置多组。

24.进一步设置:所述上料机构包括与所述乳化罐本体连通的配料桶,所述配料桶的底部设有阀门,所述配料桶内设有沿桶内高度方向移动以用于将配料桶内壁附着的配料刮到桶底的刮板,所述配料桶的顶部设有用于推动所述刮板上下移动的气缸。

25.作为第三方面,本技术书涉及一种如上所述的乳酸菌修护精华乳的制备方法,其

包括以下步骤:

26.将配方中的原料以a相、a1相、b相、c相、d相按比例分为五组,并清洁乳化装置,所述乳化装置为如上所述的乳化装置;

27.将a相原料先加入所述乳化装置的乳化罐本体中,再将预先分散的a1相原料加入到乳化罐本体中,先均质后搅拌,加热至第一温度;

28.将b相原料加入到所述乳化装置的上料机构中,升温至第一温度使b相原料溶解完全并将其排入到乳化罐本体中,先均质后搅拌,保温并进行灭菌;

29.对乳化罐本体进行降温至第二温度,加入c相原料,先均质后搅拌,对乳化罐本体进行抽真空消泡;

30.对乳化罐本体进行降温至第三温度,加入d相原料,搅拌;

31.对乳化罐本体进行降温至第四温度,停止降温并对混合料体进行理化指标检测,待检验合格后,通过乳化罐本体的出料口将混合料体排出并储存;

32.将储存的混合料体进行灌装、包装并喷码,抽检合格后入库。

33.进一步设置:所述a相原料包括水、海藻糖;对羟基苯乙酮;

34.所述a1相原料包括聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠、甘油聚醚-26、透明质酸钠及甘油;

35.所述b相原料包括辛酸/癸酸甘油三酯、聚二甲基硅氧烷、异壬酸异壬酯、c12-20酸peg-8酯、鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯、山梨坦橄榄油酸酯及氢化聚异丁烯;

36.所述c相原料包括聚二甲基硅氧烷;

37.所述d相原料包括水、乳酸菌发酵溶胞产物、乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液、丁二醇、1,2-戊二醇、甜橙果皮油、十肽-4、糖蛋白、马齿苋提取物、母菊花提取物、积雪草提取物、茶叶提取物、光果甘草根提取物、迷迭香叶提取物、虎杖根提取物及黄岑根提取物。

38.相比现有技术,本技术的方案具有以下优点:

39.1.在本技术的乳酸菌修护精华乳中,通过在配方中加入乳酸菌发酵溶胞产物和乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液等发酵产物,来达到改善皮肤基底,平衡肌肤水油,以对皮肤起到抗敏修护的作用,加强了皮肤屏障。同时,配方中添加的采用八种植物提取物混合获得的植物皮肤调理剂,其通过各植物提取物之间的合理配伍来实现抗敏修护效果的协同增效作用。

40.2.在本技术的乳酸菌修护精华乳中,乳酸菌发酵溶胞产物和乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液等发酵产物中的乳酸杆菌能将植物提取物中的植物分子分解为小活性分子,皮肤对小活性分子的吸收更快速、更有效,植物通常在萃取时会被降解,但在发酵过程中降解减少,能加强植物提取物的活性,且乳酸杆菌具有抗炎症的活性,能够抑制黄曲霉素对皮肤带来的伤害。

41.3.在本技术的乳酸菌修护净化的乳化装置中,由于乳化罐的体积大重量重,平放设置的乳化罐本体能够方便工人清洁其内部,降低工作强度。同时,乳化装置的搅拌输送机构可切换为两种模式,以分别实现运输混合料体和搅拌的作用,运输混合料体的模式配合平放设置的乳化罐本体,确保混合料体能够顺利出料;搅拌模式则将整体的搅拌叶片分离成第一叶片和第二叶片,从而能够增加流体的湍动程度,提高搅拌效果。

42.本技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变

得明显,或通过本技术的实践了解到。

附图说明

43.本技术上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

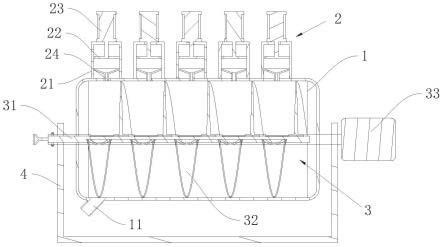

44.图1为本技术乳酸菌修护净化的乳化装置的结构示意图;

45.图2为本技术斜乳酸菌修护净化的乳化装置的内部结构示意图;

46.图3为本技术乳酸菌修护净化的乳化装置中第一叶片与第二叶片拼合形成输料通道的结构示意图;

47.图4为本技术乳酸菌修护净化的乳化装置中第一叶片和第二叶片分离的结构示意图。

具体实施方式

48.下面详细描述本技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本技术,而不能解释为对本技术的限制。

49.本技术公开了一种乳酸菌修护精华乳,其通过添加发酵产物并复配植物提取液,能够改善肌底,平衡肌肤水油,对肌肤起到良好的修护效果。

50.所述乳酸菌修护精华乳包括以下以质量百分比计的原料:乳酸菌发酵溶胞产物0.5-5%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液0.5-5%,蛋白皮肤调理剂0.1-0.5%,植物皮肤调理剂0.1-5%,抗氧化剂0.1-5%,保湿剂5-20%,润肤剂1-10%,成膜剂1-4%,乳化剂1-5%,其余为水。

51.具体地,本技术添加了乳酸菌发酵溶胞产物和乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液等发酵产物,乳酸菌发酵溶胞产物包含菌体及在发酵过程中合成的全部活性成分,含有肽聚糖、磷壁酸、蛋白质、磷脂、甾醇、脂肪酸、各种酶类、肽和氨基酸、核苷酸、胞外多糖等,其具备有抑菌、修复、抗敏和保湿等功效,乳酸菌发酵溶胞产物含有的乳酸菌类等具有抑菌作用的多肽化合物能够对皮肤起到镇静、杀菌的作用,同时能够粘附在表皮细胞,对皮肤形成保护屏障,同时乳酸菌发酵溶胞产物含有的氨基酸、小肽、多糖、b族维生素能够去除细胞自由基,抑制脂质的过氧化,激活机体修复性能,抑制细胞络氨酸酶的活性,以达到修复的效果。同时,乳酸菌发酵溶胞产物能够使各种介质的比例恢复平衡,有利于免疫系统的调控,缓解皮肤炎症。乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液是一种由16属35种菌株的乳酸菌和双歧杆菌经由人体仿生学发酵过程所得到的益生菌发酵产物,其具有具有防护、舒缓、保湿、修复等效果。

52.本技术添加了十肽-4及糖蛋白作为蛋白皮肤调理剂,十肽-4是一种信使肽,具体是由精氨酸、天门冬氨酸、半胱氨酸、谷氨酸、亮氨酸、蛋氨酸和酪氨酸组成的合成肽,其能够穿透真皮刺激胶原蛋白和弹性蛋白的合成,刺激胶原蛋白、弹力纤维和透明质酸增生。糖蛋白是肌肤细胞的重要组成部分,具有保护、识别、免疫、传递信息的任务,因此糖蛋白具有高度的保湿吸水能力,还能激活细胞,抵御外界辐射,促进胶原形成,延缓细胞周期的作用。

53.植物皮肤调理剂的添加能够对肌肤起到进一步的修护舒缓作用,本技术的植物皮肤调理剂由八种植物提取液复合而成,具体包括马齿苋提取物、母菊花提取物、积雪草提取

物、茶叶提取物、光果甘草根提取物、迷迭香叶提取物、虎杖根提取物及黄岑根提取物。其中,马齿苋提取物的主要活性成分是马齿苋皂甙和黄酮,母菊花提取物含挥发油、黄酮类化合物、氨基酸、绿原酸和微量元素等,积雪草提取物主要含有三萜酸及三萜皂苷等成分,茶叶的提取物为茶多酚,是一类存在于茶叶中的多经基酚性化合物,其主要成分为儿茶素(黄烷醇类)、黄酮及黄酮贰类、花青素及花白素类和酚酸及缩酚酸类等四类,是三十多种酚类物质组成的复合体,光果甘草根提取物的活性成分主要为三萜类、黄酮类(光甘草定)、多糖类、氨基酸、生物碱和有机酸(甘草酸)等化合物,迷迭香提取物的主要成分为迷迭香酚、鼠尾草酚和鼠尾草酸,虎杖根提取物的主要成分便是白藜芦醇和大黄素,黄芩根提取物的主要成分为黄酮类化合物,通过上述八种植物提取物复配而成的植物皮肤调理剂能够用作对皮肤的抗敏修复。

54.并且,本技术加入的乳酸菌发酵溶胞产物和乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液等发酵产物中的乳酸杆菌能将植物提取物中的植物分子分解为小活性分子,皮肤对小活性分子的吸收更快速、更有效。同时,植物通常在萃取时会被降解,但在发酵过程中降解减少,能加强植物提取物的活性,且乳酸杆菌具有抗炎症的活性,能够抑制黄曲霉素对皮肤带来的伤害。

55.本技术的抗氧化剂中包括对羟基苯乙酮和甜橙果皮油,对羟基苯乙酮具备良好的抗氧化性和镇定缓解的作用,同时,对羟基苯乙酮也可作为防腐剂使用,以用来保证乳液的新鲜度,避免细菌,真菌侵入感染。甜橙果皮油对于自由基的清除效果明显,可用作抗氧化剂,同时对于透明质酸具备良好的增殖作用,以适于干性和衰老肌肤的护理。

56.所述保湿剂包括甘油、甘油聚醚-26、海藻糖、1,2-己二醇及透明质酸钠,通过上述原料混合能够对皮肤起到两良好的保湿作用,其中1,2-己二醇具备良好的抑菌杀菌效果,与抗氧化剂中所添加的对羟基苯乙酮进行复配使用能够作为防腐剂使用,从而无需添加传统防腐剂,亦能达到防腐的作用,同时又能提高本技术如何的保湿和抗氧化性能。

57.所述润肤剂包括异壬酸异壬酯和辛酸/癸酸甘油三酯,异壬酸异壬酯和辛酸/癸酸甘油三酯属于高纯度油脂,具有良好的铺展性,以达到润肤的效果。

58.所述成膜剂包括以质量百分比计的聚二甲基硅氧烷及氢化聚异丁烯,成膜剂的使用能够通过在皮肤上快速成膜来达到保湿的作用。

59.所述乳化剂包括c12-20酸peg-8酯、鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯及山梨坦橄榄油酸酯,乳化剂的使用能够乳化分散配方中的油脂和活性成分并能使原料形成乳液状。

60.进一步地,本技术乳酸菌修复精华乳还加入了乳化稳定剂,本技术优选采用聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠组做为乳化稳定剂,主要用来控制本技术乳液的粘度。

61.此外,本技术还可加入用作防腐剂的苯甲酸钠和用作ph调节剂的氯化钠,其中苯甲酸钠以质量百分比计的含量为0.1-0.3%,氯化钠以质量百分比计的含量为0.1-0.5%。且苯甲酸钠除了用作防腐剂外,还能够起到消毒的作用,氯化钠还可用作清洁和治疗过敏。

62.综上,本技术的乳酸菌修护精华乳主要通过在配方中加入乳酸菌发酵溶胞产物和乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液等发酵产物,来达到改善皮肤基底,平衡肌肤水油,以对皮肤起到抗敏修护的作用,加强了皮肤屏障。同时,配方中添加的采用八种植物提取物混合获得的植物皮肤调理剂,其通过各植物提取物之间的合理配伍来实现抗敏修护效果的协同增效作用。

63.此外,请参见图1至图4,本技术还提供了一种能够生产上述乳酸菌修护精华乳的

乳化装置,所述乳化装置包括机架、乳化罐本体1、上料机构2及搅拌输料机构3,所述乳化罐本体1呈圆筒状并沿水平方向设置,且所述乳化罐本体1的两端通过所述机架4进行支撑,所述上料机构2设于所述乳化罐本体1的上侧并与所述乳化罐本体1连通,所述上料机构2沿所述乳化罐本体1的长度方向设置多组,并能够用于将各组分的原料分别输送到乳化罐本体1中。

64.所述搅拌输料机构3沿水平方向设置在所述乳化罐本体1中,其包括搅拌转轴31、搅拌叶片32及搅拌电机33,所述搅拌电机33设于所述乳化罐本体1外侧并与所述搅拌转轴31连接以使所述搅拌转轴31转动,所述搅拌转轴31及搅拌叶片32均设置在乳化罐本体1中,所述搅拌叶片32设置在所述搅拌转轴31上并随搅拌转轴31的转动而转动,从而能够对加入到所述乳化罐本体1的原料进行搅均质或搅拌。此外,所述乳化罐本体1位于所述搅拌输料机构的末端设置出料口11,所述出料口处设置有用于开关出料口11的开关阀。

65.需要说明的是,本实施例中,将所述搅拌输料机构3的搅拌电机33的一端视作其始端,而远离所述搅拌电机33的一端看作末端。

66.所述搅拌转轴31包括套接配合的转动外轴311和转动内轴312,所述搅拌叶片32包括交错设置的第一叶片321和第二叶片322,所述第一叶片321与所述转动外轴311连接,所述第二叶片322与所述转动内轴312连接。具体地,所述转动外轴311上开设有沿其轴向延伸的滑槽3111,所述第二叶片322通过所述滑槽3111与所述转动内轴312连接。此外,所述转动内轴312与转动外轴311沿轴向可相对滑动,所述转动外轴311的两端均受限于所述乳化罐本体1,即所述转动外轴311可在所述乳化罐本体1中转动,而不会与所述乳化罐本体1发生沿轴向上的位移。所述转动内轴312的末端延伸到所述转动外轴311的外侧,以方便推拉所述转动内轴312相对所述转动外轴311沿轴向移动,使得所述第二叶片322在所述转动外轴311的滑槽3111内移动。

67.请参见图3,当所述第二叶片322移动至所述滑槽3111的第一端时,所述第二叶片与所述第一叶片321拼合形成朝向所述搅拌输料机构末端进行输料的输料通道,此时可在转动的情况下,将加工完成的混合料体朝向位于乳化罐本体1末端的出料口11输送,以完成混合料体的出料。而当所述第二叶片移动至所述滑槽3111的第二端时,请参见图4,所述第二叶片与所述第一叶片321分离形成多个叶片来对所述乳化罐本体1中的配料进行均质或搅拌。当搅拌叶片32的数量增加时,能够增加乳化罐本体1中的流体湍动程度,能够达到良好的搅拌效果。

68.优选地,本实施例中单个第一叶片321和单个第二叶片322的角度总和为360

°

,即为将所述旋转叶片的一周切片切割为两半。本实施例的第一叶片321和第二叶片322的数量能够引起流体湍动的效果,同时避免叶片密集而影响搅拌效率。

69.所述转动外轴311与转动内轴312之间设有锁紧机构313,所述锁紧机构313位于所述搅拌转轴31的末端,所述锁紧机构313包括贯穿所述转动外轴311的锁紧螺栓,所述转动内轴312上设有供锁紧螺栓旋入固定以将所述转动外轴311与所述转动内轴312锁紧固定的锁紧螺纹孔,且所述锁紧螺纹孔沿所述转动内轴312的长度方向设有两个以分别对应所述第二叶片移动至所述滑槽3111的两端。

70.进一步地,所述锁紧螺栓沿所述转动外轴311的轴向设置多个,所述锁紧螺纹孔对应多个所述锁紧螺栓设置多组。通过设置多组所述锁紧螺栓能够提高所述转动外轴311与

转动内轴312的锁紧稳定性,避免在对乳化罐本体1中的流体进行搅拌时,第二叶片发生晃动以影响搅拌效果。

71.所述转动内轴312的末端还设有把手3121,也方便工人推拉所述转动内轴312。

72.所述上料机构2包括与所述乳化罐本体1连通的配料桶21,所述配料桶21底部设有阀门24,所述配料桶21内设有沿桶内高度方向以移动的刮板22,所述配料桶21的顶部设有用于推动所述刮板22上下移动的气缸23。通过气缸23推送刮板22沿所述配料桶21的高度方向移动,可将附着在配料桶21内壁的原料刮至桶底,减少残留在配料桶21的原料,提高本技术原料配比的精确度。

73.在不同的实施例中,所述刮板22可设置为实心板或在实心板上设置多个镂空孔,所述刮板22的外周形状与配料桶21的内周形状匹配即可。

74.所述配料桶21用于承接不同组分的原料,其能够起到初步混合原料的作用,当所述配料桶21内原料满足配比要求,按照加工进程通过控制所述阀门24打开,即可将所述配料桶21内的原料输送到所述乳化罐本体1中,所述阀门24可采用电子阀,实现自动化控制。此外,为了提高所述上料组件的下料速度,还可将所述阀门24替换为液压泵,在需要下料时,将对应配料桶21内的原料抽入到乳化罐本体1中。

75.此外,所述乳化罐本体1还设有加热降温机构(图2中未示意),实施例中通过在乳化罐本体1的外围设置介质层,所述介质层内填充有水,可通过安装在乳化罐内的电加热器件对所述介质层内的水进行加热,以达到对乳化罐本体1加热的效果。需要降温时,可通过水冷循环的方式对乳化罐本体1进行降温。

76.综上,本技术的乳化装置的乳化罐本体1呈水平设置,由于乳化罐的体积大重量重,平放设置的乳化罐本体1能够方便工人清洁其内部,降低工作强度。同时,所述乳化装置的搅拌输送机构3可切换两种模式,以分别实现运输混合料体和搅拌的作用,运输混合料体的模式配合平放设置的乳化罐本体1,确保混合料体能够顺利出料;搅拌模式则将整体的搅拌叶片32分离成第一叶片321和第二叶片322,从而能够增加流体的湍动程度,提高搅拌效果。

77.除此之外,本技术还涉及一种上述乳酸菌修护精华乳的制备方法,其采用了本技术中的乳化装置,具体包括以下步骤:

78.首先,将乳酸菌修护精华乳配方中所述涉及到的原料以a、a1、b、c、d五个组按比例进行分配,并将乳化装置进行清洁。

79.结合乳酸菌修护精华乳的配方,a相原料包括水、海藻糖、对羟基苯乙酮,a1相原料包括聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠、甘油聚醚-26、透明质酸钠及甘油,b相原料包括辛酸/癸酸甘油三酯、聚二甲基硅氧烷、异壬酸异壬酯、c12-20酸peg-8酯、鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯、山梨坦橄榄油酸酯及氢化聚异丁烯,c相原料包括聚二甲基硅氧烷,d相原料包括水、乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液、丁二醇、1,2-戊二醇、甜橙果皮油、十肽-4驱动电机、糖蛋白、马齿苋提取物、母菊花提取物、积雪草提取物、茶叶提取物、光果甘草根提取物、迷迭香叶提取物、虎杖根提取物、黄岑根提取物及乳酸菌发酵溶胞产物,其中,马齿苋提取物、母菊花提取物、积雪草提取物、茶叶提取物、光果甘草根提取物、迷迭香叶提取物、虎杖根提取物、黄岑根提取物的添加可先通过水及丁二醇进行混合,再进行d相原料的混合。另外,d相原料中可加入苯甲酸钠和氯化钠,苯甲酸钠作为防腐剂,能够延长所制得乳酸菌修护精华乳的使用时间,

而氯化钠能够起到ph调节和粘度控制的作用。

80.按照分组好的原料,先a相原料加入到所述乳化装置的乳化罐本体1中,再将预先分散的a相原料加入到乳化罐本体1中,开启所述乳化罐本体1中的搅拌输送机构3对加入到乳化罐本体1中的a相原料和a1相原料进行均质,均质时长3-4驱动电机min,且搅拌叶片32的均质速度为30-4驱动电机0hz。随后再减速对经过均质后的原料进行搅拌,搅拌速度为20-30hz,在搅拌的同时开始加热至第一温度。本实施例中的第一温度预设为85℃。

81.将b相原料加入到所述乳化装置的上料机构2中,由于b相原料中包含有脂肪,通过将b相原料进行加热升温至第一温度,使得b相原料在配料桶21中溶解完全,再将其排入到乳化罐本体1中,先均质再搅拌,其中,均质速度为4驱动电机0hz,均质时长3min,随后减速对加入了b相原料的混合料体以20-30hz的速度进行搅拌,保温20min并进行高温灭菌。

82.待20min保温结束后,利用所述乳化装置的加热降温机构对乳化罐本体1进行水冷循环降温,降温至第二温度后,加入c相原料,开启均质,均质速度为35hz,均质时长为3min,随后再减速至以20-30hz的速度对加入了c相原料的混合料体进行搅拌。

83.本实施例中的第二温度预设为75℃。

84.搅拌结束后对乳化罐本体1进行抽真空消泡处理,消泡结束后继续通过加热降温机构对乳化罐本体1进行水冷循环降温。

85.待降温至第三温度后,再往乳化罐本体1中加入d相原料,以20-30hz的速度对加入了d相原料的混合料体进行搅拌,搅拌的同时继续对乳化罐本体1进行降温。

86.本实施例中的第三温度预设为4驱动电机5℃。

87.待降温至第四温度后,即可停止降温,并对混合料体进行理化指标检测,待检验合格后,通过乳化罐本体1的出料口11将混合料体排出并储存。

88.本实施例中的第四温度预设为38℃,该温度的确定使得成品乳液能够在炎热地区也能进行存放,不易变质。

89.将储存的混合料体进行灌装、包装并喷码,抽检合格后入库。

90.需要说明的是,利用本技术的乳化装置在对制备所述乳酸菌修护精华乳的时候,其制备过程中所涉及到的均质及搅拌作业,所述乳化装置中的搅拌叶片32的第一叶片321和第二叶片322处于分离状态,通过增加叶片的数量来提高流体的湍动程度,从而提升均质及搅拌效果。而需要将混合料体排出乳化罐本体1进行储存时,可将通过推动转动内轴312使得第一叶片321和第二叶片322拼合形成用于输送料体的输送通道,继而通过出料口11将混合料体输出。

91.另外,本技术的乳酸菌修护精华乳除了本技术中公开的乳化装置进行制备外,还可利用现有的真空乳化机进行生产,例如型号为rhj-500l的真空乳化机,其中,b相原料可在加入乳化锅前在油相锅中加热溶解,待溶解完全后真空抽到乳化锅中。

92.下面结合具体实施案例来对本技术的乳酸菌修护精华乳的效果做进一步说明,但本技术不限定于下列实施方式。

93.实施例一

94.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

95.a相原料:水66.6%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

96.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠

0.5%,甘油3%;

97.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

98.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

99.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物2%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%。

100.实施例二

101.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

102.a相原料:水66.6%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

103.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-262%,透明质酸钠0.5%,甘油2%;

104.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

105.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

106.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物3%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液3%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%。

107.实施例三

108.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

109.a相原料:水68.3%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

110.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

111.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

112.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

113.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物2%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.1%,母菊花提取物0.1%,积雪草提取物0.1%,茶叶提取物0.1%,光果甘草根提取物0.1%,迷迭香叶提取物0.1%,虎杖根提取物0.1%,黄岑根提取物0.1%。

114.实施例四

115.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

116.a相原料:水66.5%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

117.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

118.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

119.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

120.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物2%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%,氯化钠0.1%。

121.实施例五

122.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

123.a相原料:水66.5%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

124.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

125.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

126.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

127.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物2%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%,苯甲酸钠0.1%。

128.对比例一

129.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

130.a相原料:水68.6%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

131.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

132.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

133.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

134.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%。

135.对比例二

136.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

137.a相原料:水68.6%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

138.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

139.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

140.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

141.d相原料:乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,

茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%。

142.对比例三

143.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

144.a相原料:水71.1%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

145.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

146.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

147.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

148.d相原料:乳酸菌发酵溶胞产物2%,乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液2%,1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%。

149.对比例四

150.按照加入乳化装置加工的顺序,本实施例中的原料按照以质量百分比计包括:

151.a相原料:水70.6%,海藻糖3%,对羟基苯乙酮0.5%;

152.a1相原料:聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠0.5%,甘油聚醚-263%,透明质酸钠0.5%,甘油3%;

153.b相原料:辛酸/癸酸甘油三酯2%,聚二甲基硅氧烷1%,异壬酸异壬酯2%,c12-20酸peg-8酯1%,鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯1%,山梨坦橄榄油酸酯1%,氢化聚异丁烯1%;

154.c相原料:聚二甲基硅氧烷1%;

155.d相原料:1,2-戊二醇5%,甜橙果皮油1%,十肽-40.2%,糖蛋白0.2%,马齿苋提取物0.5%,母菊花提取物0.5%,积雪草提取物0.5%,茶叶提取物0.5%,光果甘草根提取物0.5%,迷迭香叶提取物0.5%,虎杖根提取物0.5%,黄岑根提取物0.5%。

156.将上述公开的实施例及对比例按照前文公开的制备方法来获得乳酸菌修护精华乳分别进行安全性测试、修护功效测试、皮肤含水保湿测试及防腐测试。

157.一、安全性测试

158.利用人体皮肤斑贴测试方法,按《化妆品安全技术规范》2015版的规范要求,选择100名受试者,每10名一组,共10组;第1组受试者为空白对照,斑试器测试孔内不添加任何物质;第2-10组受试者分别用实施例一至五和对比例一至四的精华乳进行多次斑贴测试,将待测样品放入斑试器测试孔内,用量为0.020g;测试操作具体如下:

159.将加有受试物的斑试器和空白对照均贴敷于各组受试者的前臂曲侧的相同位置,用手掌轻压使之均匀地贴敷于皮肤上,持续24h;去除受试物斑试器后30min,待压痕消失后观察皮肤反应;如结果为阴性,休息24h后,于相同的位置第二次加有受试物的斑试器和空白对照,持续24h;去除受试物斑试器后30min,待压痕消失后观察皮肤反应;如结果为阴性,休息24h后,于相同的位置第三次加有受试物的斑试器和空白对照,持续24h;去除受试物斑试器后30min,待压痕消失后观察皮肤反应;如结果为阴性,于斑贴试验后24h和48h再分别观察斑贴试验后的皮肤反应状况。

160.其中,皮肤不良反应的分级标准为:

161.阴性反应为0级;可疑反应:仅有微弱红斑为1级;弱阳性反应:红斑、浸润、水肿、可

有丘疹为2级;强阳性反应:红斑、浸润、水肿、丘疹、疱疹,反应可超出受试区为3级;极强阳性反应(融合性疱疹反应):明显红斑、严重浸润、水肿、融合性疱疹,反应超出受试区为4级。

162.实验结果详见表1:

163.表1乳酸菌修护精华乳安全测试人数

164.[0165][0166]

由表1的检测结果可知,本技术的精华乳应用于受试者后,48h斑贴测试结果均未出现不良反应,判定受试产品对人体无皮肤不良反应,安全性达标。

[0167]

二、修护功效测试、皮肤含水保湿测试

[0168]

本技术采用皮肤红斑指数来判定使用精华乳后的修复效果,皮肤红斑指数(ei)反映了面部毛细血管的状况,直观体现炎症程度,ei值越低,表明产品修护肌肤、改善皮肤红斑反应的效果越好。

[0169]

选择100名受试者,男女各50名,随机分10组,每组10名,分别对应为空白对照组、实施例一至五、对比例一至四,统一服装,露出双臂,于2022年7月经过相同程度日晒2h后,分别测试皮肤红斑指数、皮肤含水量。晒后各组对应涂抹实施例一至五和对比例一至四的精华乳,空白对照组不涂抹任何护肤产品,涂抹后间隔8h再重复涂抹一次。分别于涂抹1h、24h后测试皮肤红斑指数和皮肤含水量,并统计修复后皮肤红斑指数降低百分比、皮肤含水

量增加百分比。

[0170]

修复后皮肤红斑指数降低百分比(%)=(晒后修复前皮肤红斑指数-晒后修复后皮肤红斑指数)/晒后修复前皮肤红斑指数*100%;

[0171]

修复后皮肤含水量增加百分比(%)=(晒后修复后皮肤含水量-晒后修复前皮肤含水量)/晒后修复前皮肤含水量*100%。

[0172]

测试结果见下表2。

[0173]

表2晒后不同时间段的皮肤红斑指数和含水量变化情况

[0174][0175]

结合上述表2结果可得,对晒后的肌肤涂抹精华乳均能达到修护和补水保湿的效果,并且通过增加乳酸菌发酵溶胞产物及乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液的含量,能够提高精华乳的修护效果,增加植物皮肤调理剂的含量亦能提高精华乳的修复效果。乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液的添加能够促进皮肤吸收精华乳,继而提高修护效果和补水保湿效果。氯化钠的添加能够一定程度上提高精华乳的修护效果,氯离子能够促进精华乳被吸收以具备良好的补水保湿效果。苯甲酸钠亦能够提高精华乳的修护效果。

[0176]

三、防腐性能测试

[0177]

将本技术实施例一制备所得的精华乳根据《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行微生物检验和理化检验。

[0178]

(一)微生物检测:菌落总数(cfu/g)、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。

[0179]

检测结果如下表3所示,且检测结果符合要求。

[0180]

表3微生物检测结果

[0181]

检验项目单位检测结果限值菌落总数cfu/g<10≤1000霉菌和酵母菌总数cfu/g<10≤100

耐热大肠菌群/g未检出不得检出金黄色葡萄球菌/g未检出不得检出铜绿假单胞菌/g未检出不得检出

[0182]

(二)理化检验:汞、砷、铅、镉、二噁烷。

[0183]

检测结果如下表4所示,且符合要求。

[0184]

表4理化检测结果

[0185][0186][0187]

此外,将实施例一和实施例五制得的精华乳采用美国药典usp32(51)微生物防腐功效测试的方法来对本技术的精华乳进行防腐性能测试。

[0188]

微生物种类:

[0189]

细菌:铜绿假单胞菌(pseudomonas aeruginosa)atcc 9027,大肠埃希氏菌(escherichia coli)atcc 8739,金黄色葡萄球菌(staphylococcus aureus)atcc 6538。

[0190]

霉菌与酵母菌:白假丝酵母(candida albicans)atcc 10231,黑曲霉(aspergillus niger)atcc 16404。

[0191]

测试结果如表5所示,

[0192]

表5实施例一和实施例五的微生物检测结果

[0193][0194]

结合测试结果可得,由本技术配方所得的精华乳均具有良好的抗菌防腐蚀效果,并且加入了苯甲酸钠的精华乳具有更优的防腐抗菌效果。

[0195]

以上所述仅是本技术的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1