一种利用产生不同短链脂肪酸的菌株改善溃疡性结肠炎的方法

1.本发明属于微生物及免疫调节技术领域,主要涉及一种利用产生不同短链脂肪酸的菌株改善溃疡性结肠炎的方法。

背景技术:

2.炎症性肠病(ibd)是一种慢性复发性炎症性疾病,包括克罗恩病(cd)和溃疡性结肠炎(uc)。ibd的病因复杂,免疫失衡、肠道屏障通透性改变、微生物群状态、遗传因子和环境因素的变化都对该疾病的发生和发展产生重大影响。目前,ibd的治疗以抗炎药物和肠道免疫调节为主,抗tnf药物的生物治疗也在应用中。然而,由于ibd病情的复杂性和多样性,许多患者对临床批准的药物没有反应,因此需要进一步探索新的治疗方法。

3.随着对肠道菌群研究的深入,发现其在uc的发生发展中起重要作用。一方面,肠道菌群稳态失衡诱导肠上皮黏膜发生变化,并通过调节促炎或抗炎细胞因子来调节炎症活性。另一方面,肠道微生物群落结构的组成和丰度在uc中发生了显著变化,导致有益细菌减少,有害细菌增加。益生菌通常通过调节肠道微生物的内稳态来促进健康,乳酸杆菌、双歧杆菌和各种益生菌复合物广泛用于缓解uc的研究。此外,短链脂肪酸(scfa)作为益生菌的代谢物和成分,也称为后生元,主要是乙酸、丙酸和丁酸,可以被g蛋白偶联受体感知,从而参与肠道的下游免疫反应。之前的一项研究发现炎症性肠病患者体内产生丙酸和丁酸的细菌减少,这表明scfa可能在减轻uc中发挥作用。本实验从前期实验室筛选出的乙酸产量高且具有潜在益生菌功能的两歧双歧杆菌h3-r2、丙酸产量高的费氏丙酸杆菌b1和丁酸产量高的丁酸梭菌c1-6。评估这三种高产不同scfa的菌株对改善溃疡性结肠炎的作用及机制,具有非常重要的现实意义及应用价值。

技术实现要素:

4.本发明提供了三种产生不同短链脂肪酸的菌株,通过动物试验判断其初步预防及缓解uc的效果。

5.本发明所要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的:一种利用产生不同短链脂肪酸的菌株改善溃疡性结肠炎的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)菌株的培养:双歧杆菌h3-r2在补充有0.05%l-半胱氨酸盐酸盐(mmrs)的de man,rogosa and sharpe(mrs)培养基中于37℃下培养16小时,将费氏丙酸杆菌b1在葡萄糖培养基中于30℃下培养24小时,丁酸梭菌c1-6在强化梭菌培养基(rcm)中于37℃培养12小时。实验前进行两次传代培养。所有菌株用pbs洗涤两次,并通过pbs再悬浮调节至109cfu/ml,用于随后的体内实验。(2)利用dss诱导的小鼠模型评估受试菌株对uc的作用效果:使用雄性8周龄的无特定病原体(spf)c57bl/6j小鼠,饲养温度23

±

3℃、湿度55

±

10%和12h交替光照。将48只小鼠适应喂养1周后随机分为6组:正常对照组(nc)、dss组(dss)、阳性对照组(pc)、双歧杆菌h3-r2组(bb)、费氏丙酸杆菌b1组(pf)和丁酸梭菌c1-6组(cb)。对不同组小鼠脾脏指数、疾

病活动指数(dai)、结肠组织状态、结肠组织髓过氧化物酶(mpo)活力、结肠中细胞因子水平、紧密连接蛋白以及炎症相关基因表达、通路蛋白表达、小鼠肠道菌群、粪便中短链脂肪酸(scfa)进行测定,并进行统计分析。

6.所述的两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6由实验室自行分离,保藏于东北农业大学乳品科学教育部重点实验室。

7.所述的小鼠脾脏指数为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用可显著缓解小鼠由于dss刺激引起的小鼠脾脏肿大。

8.所述的疾病活动指数(dai)为:dss处理使得小鼠dai升高,显著高于正常组。两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用可显著降低该指数。

9.所述的结肠组织状态为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用能有效缓解dss引起的结肠炎症状,使结肠形态恢复,炎症细胞浸润减少,隐窝移位改善,杯状细胞富集。但费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6在一定程度上恢复形态和隐窝深度的效果优于两歧双歧杆菌h3-r2。

10.所述的结肠组织髓过氧化物酶(mpo)活力为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用可显著降低dss导致的小鼠结肠中mpo活力的升高。

11.所述的结肠中细胞因子水平为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用可使促炎因子il-8、il-1β和tnf-α的含量降低,抗炎因子il-10显著升高。表明,这三种菌株可以通过调节炎症因子来缓解dss诱导的小鼠结肠炎。

12.所述的紧密连接蛋白以及炎症相关基因表达为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用可增加结肠紧密连接蛋白表达(zo-1,occludin和claudin-1),改善肠道屏障功能。三种蛋白表达的综合结果表明,费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6在保护肠道屏障方面比两歧双歧杆菌h3-r2更有效。这三株菌可使tlr-2和tlr-4表达均显著降低,tlr-5表达显著升高,lgr5和rspo3的mrna水平均增加。费氏丙酸杆菌b1组表现出最显著的效果,表明它可能具有更大的缓解结肠炎的潜力。

13.所述的通路蛋白表达为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用均能下调rock-1和axin2的过表达,但仅费氏丙酸杆菌b1组和两歧双歧杆菌h3-r2组与dss组相比有显著差异(p《0.05),说明这两株菌通过rock-1途径调节炎症,并通过wnt/β-catenin途径刺激受损肠上皮细胞的再生。

14.所述的小鼠肠道菌群为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用使chao1指数和simpson指数升高,增加放线菌门相对丰度。在属水平上,可显著升高prevotellaceae ucg-001、turicibacter、clostridia-ucg-014和muribaculaceae丰度,降低大肠埃希菌-志贺氏菌、葡萄球菌和肠杆菌的丰度。

15.所述的粪便中短链脂肪酸(scfa)为:两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用使结肠内容物scfas水平显著升高(p《0.05),其中费氏丙酸杆菌b1组影响最为显著。

附图说明

16.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施

例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图;

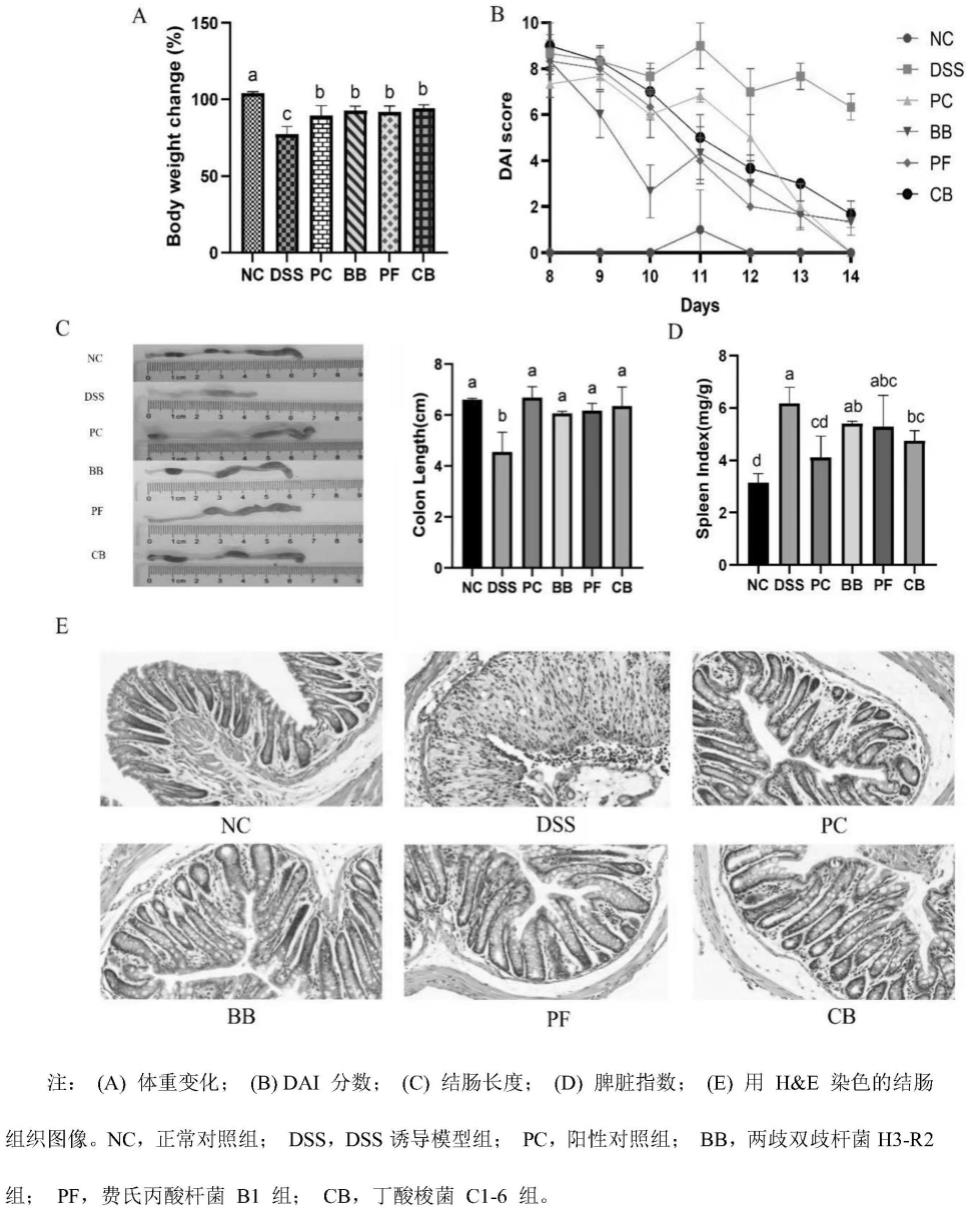

17.图1为菌株对dss诱导小鼠的影响;(a)体重变化;(b)dai分数;(c)结肠长度;(d)脾脏指数;(e)用h&e染色的结肠组织图像;

18.图2为菌株对结肠中mpo活性和细胞因子产生的影响;

19.图3为菌株对恢复上皮屏障的影响;

20.图4为菌株对toll样受体、lgr5和rspo3 mrna表达的影响;

21.图5为菌株对rock-1和wnt/β-catenin信号通路的影响;

22.图6为菌株对肠道微生物群的影响;

23.图7为菌株对结肠内容物中scfas水平的影响;

具体实施方式

24.下面结合附图对本发明具体实施例进行详细描述。

25.一种利用产生不同短链脂肪酸的菌株改善溃疡性结肠炎的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

26.(1)菌株的培养:双歧杆菌h3-r2在补充有0.05%l-半胱氨酸盐酸盐(mmrs)的de man,rogosa and sharpe(mrs)培养基中于37℃下培养16小时,将费氏丙酸杆菌b1在葡萄糖培养基中于30℃下培养24小时,丁酸梭菌c1-6在强化梭菌培养基(rcm)中于37℃培养12小时。实验前进行两次传代培养。所有菌株用pbs洗涤两次,并通过pbs再悬浮调节至109cfu/ml,用于随后的体内实验。(2)利用dss诱导的小鼠模型评估受试菌株对uc的作用效果:使用雄性8周龄的无特定病原体(spf)c57bl/6j小鼠,饲养温度23

±

3℃、湿度55

±

10%和12h交替光照。将48只小鼠适应喂养1周后随机分为6组:正常对照组(nc)、dss组(dss)、阳性对照组(pc)、双歧杆菌h3-r2组(bb)、费氏丙酸杆菌b1组(pf)和丁酸梭菌c1-6组(cb)。nc组在整个实验过程中喂食标准的正常小鼠食物,而其他五组在第1天至第7天免费提供补充有dss的饮用水。dss溶于饮用水中,浓度为2.5%。从第8天到第14天,dss组每天灌胃200μl无菌生理盐水,pc组每天灌胃75mg/kg/d,溶解在无菌pbs中的美沙拉嗪(5-as),bb、pf和cb组每天分别用200μl 109cfu/ml双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6灌胃。实验结束时,处死小鼠。对不同组小鼠脾脏指数、疾病活动指数(dai)、结肠组织状态、结肠组织髓过氧化物酶(mpo)活力、结肠中细胞因子水平、紧密连接蛋白以及炎症相关基因表达、通路蛋白表达、小鼠肠道菌群、粪便中短链脂肪酸(scfa)进行测定,并进行统计分析。

27.所述的两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6由东北农业大学乳品科学教育部重点实验室工业微生物菌种保藏中心提供。

28.实施例1

29.小鼠处死以后,解剖收集小鼠脾脏,用滤纸吸干残血后称重(mg),分别除以小鼠体重(g),计算脾脏指数。两歧双歧杆菌h3-r2(bb组)、费氏丙酸杆菌b1(pf组)和丁酸梭菌c1-6(cb组)的使用可显著缓解小鼠由于dss刺激引起的小鼠脾脏肿大。结果见图1。

30.实施例2

31.从8到14天,我们测量了dai评分,该评分是通过结合体重减轻、粪便稠度和粪便中的血液评分来评估的。dss处理使得小鼠dai升高,显著高于正常组。两歧双歧杆菌h3-r2(bb

组)、费氏丙酸杆菌b1(pf组)和丁酸梭菌c1-6(cb组)的使用可显著降低该指数。结果见图1。

32.实施例3

33.固定后的样品在脱水机中用乙醇冲洗脱水,然后石蜡包埋后切成4μm切片,脱蜡,进行苏木精-伊红(h&e)染色,最后在高倍显微镜下观察不同组间结肠组织病理学变化。两歧双歧杆菌h3-r2、费氏丙酸杆菌b1和丁酸梭菌c1-6的使用能有效缓解dss引起的结肠炎症状,使结肠形态恢复,炎症细胞浸润减少,隐窝移位改善,杯状细胞富集。但费氏丙酸杆菌b1(pf组)和丁酸梭菌c1-6(cb组)在一定程度上恢复形态和隐窝深度的效果优于两歧双歧杆菌h3-r2(bb组)。结果见图1。

34.实施例4

35.通过以1:19的重量与体积比添加试剂盒中的试剂,将结肠组织均质化。按照南京建成mpo(比色法)试剂盒说明书操作,测定匀浆组织中的mpo活性。两歧双歧杆菌h3-r2(bb组)、费氏丙酸杆菌b1(pf组)和丁酸梭菌c1-6(cb组)的使用可显著降低uc小鼠结肠的mpo活性。结果见图2。

36.实施例5

37.称重结肠组织,并根据制造商的说明使用fastpure cell/tissue total rna isolation kit v2提取rna。根据制造商的说明,使用goscript

tm

reverse transcription mix kit进行逆转录。使用qpcrmaster mix kit在pikoreal 96实时pcr系统上进行pcr。根据2-δδct法计算zo-1、occludin、claudin-1、tlr1、tlr2、tlr4、tlr5、rspo3和lgr5的mrna相对表达量,并与gapdh管家基因的表达量进行比较。观察到zo-1主要分布在bb组、pf组和cb组的再生结肠上皮细胞膜上,occludin和claudin-1的ihc染色结果和相对mrna量的测量结果与zo-1的结果一致,dss组减少,所有应变处理组增加,效果与pc组没有显著差异。费氏丙酸杆菌b1(pf组)和丁酸梭菌c1-6(cb组)在保护肠道屏障方面比两歧双歧杆菌h3-r2(bb组)更有效。结果见图3。

38.实施例6

39.免疫组化(ihc)检测结肠组织中zo-1、occludin和claudin-1的表达。根据先前描述的实验方法,将包埋的石蜡通过切片机切割成4μm切片,然后脱蜡、水化、置于抗原修复溶液的混合物中,并与3%过氧化氢溶液一起孵育以阻断内源性过氧化物酶。在3%bsa封闭溶液中孵育后,切片依次与zo-1、occludin和claudin-1的一抗孵育,然后将相应的二抗与样本一起孵育过夜。用dab显色后用2%pbst终止反应。最后用苏木精染色脱水处理后在显微镜下观察dab染色的阳性区域。与dss组相比,所有菌株tlr-2和tlr-4表达均显著降低,tlr-5表达显著升高,而tlr-1mrna表达组间差异无统计学意义。所有菌株处理组的lgr5和rspo3的mrna水平均增加,而费氏丙酸杆菌b1(pf组)表现出最显著的效果,表明它可能具有更大的挽救受损肠道的潜力。结果见图4。

40.实施例7

41.western blotting用于检测rho激酶(rock1)和wnt/β-连环蛋白通路负调节因子axin2蛋白。参考实验方法li h等人22将结肠组织在液氮中粉碎,与完全ripa缓冲液混合,在冰浴中4℃下以13000r/min离心10分钟,取上清液用于测量蛋白质浓度。通过凝胶电泳分离蛋白质并转移到pvdf膜上。将膜在室温下用5%脱脂牛奶封闭2小时,然后加入一定稀释度的抗rock-1抗体和抗axin2抗体。将膜在4℃下孵育过夜,洗涤,浸入稀释的山羊抗兔igg

抗体中,在ecl发光溶液中孵育2分钟,然后通过全自动化学发光图像分析系统进行扫描。不同菌株均能下调rock-1和axin2的过表达,但仅pf组和bb组与dss组相比有显著差异(p《0.05),说明费氏丙酸杆菌b1(pf组)和两歧双歧杆菌h3-r2(bb组)通过rock-1途径调节炎症并通过wnt/β-catenin途径刺激受损肠上皮细胞的再生。结果见图5。

42.实施例8

43.使用fast dna spin提取试剂盒提取结肠内容物中的总细菌基因组dna。使用正向反向引物338f 806r对细菌16s rrna基因v3-v4区域进行pcr扩增。pcr扩增子用agencourtampure beads纯化,并使用picogreen dsdnaassay kit进行定量。在单个量化步骤之后,将等量的扩增子合并,并使用上海个人生物技术有限公司(中国上海)的illuminamiseq平台和miseq reagentkit v3进行配对末端2

×

300bp测序。微生物生态学定量分析(qiime,v1.8.0)管道用于处理测序数据。在pc、bb、pf和cb组中,chao1指数和simpson指数均有不同程度的升高,其中pc组菌群丰富度增加最多,费氏丙酸杆菌b1(pf组)和丁酸梭菌c1-6(cb组)的效果差异不显著。在属水平上,prevotellaceae ucg-001、turicibacter、clostridia-ucg-014和muribaculaceae升高,大肠埃希菌-志贺氏菌、葡萄球菌和肠杆菌的丰度降低。结果见图6。

44.实施例9

45.将200μl去离子水添加到结肠内容物(0.4g)中并充分混合。然后加入200μl 50%硫酸、25μl 500mg/l内标(环己酮)溶液和0.5ml乙醚,均质1min,4℃12000rpm离心20min。提取上清液并通过气相色谱-质谱仪检测。色谱系统为agilent db-wax毛细管柱(30m

×

0.25mm

×

0.25μm),以高纯氦气(纯度不低于99.999%)为载气,流速1.0ml/min,进样端口温度为220℃,进样量为1μl,溶剂延迟时间为2.2min,未发生裂解。质谱系统为电子轰击离子源(ei),离子源温度为230℃,界面温度为220℃。与dss组相比,bb组、pf组和cb组结肠内容物scfas水平显著升高(p《0.05),其中费氏丙酸杆菌b1(pf组)影响最为显著。结果见图7。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1