一种优化银连清热颗粒的提取工艺的制作方法

1.本发明属于中药制药技术领域,尤其涉及一种优化银连清热颗粒的提取工艺。

背景技术:

[0002]“痤疮”是一种累及毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病。中医认为,此病的产生是由于“脾伤生湿,湿热上蒸”,或“肝郁气滞,气血阻遏,血热内蕴,怫郁肌表”,或“肾水不足,虚火上炎”等原因造成。银连清热颗粒是由金银花、连翘、赤芍、夏枯草等组合而成的临床经验方,具有清热解毒、消肿散结等功效,用于治疗由肺经郁热引发的痤疮等皮肤病具有显著优势。金银花味甘、性寒,常用于治疗热毒痛痒、温病发热等疾病,绿原酸作为其药效成分之一,可通过调节线粒体功能发挥抗氧化和抗炎作用,此外,还具有抗菌、抗病毒、降血糖血脂和免疫调节等药理活性。赤芍化学成分复杂,单萜糖苷类成分含量最高,包括芍药苷、羟基芍药苷、苯甲酰芍药苷等,其中芍药苷具有清热、镇痛、抗炎、降血糖、解痉、免疫调节等多种药理药效作用。迷迭香酸作为夏枯草代表性成分之一,可抑制皮肤炎、牛皮癣等多种炎症,具有抗菌、抗病毒、抗氧化、抗肿瘤和清除体内自由基等活性。

[0003]

银连清热原方以汤剂形式应用于临床多年,效果显著。中药汤剂具有能随证加减的优点,但需临用新制,久置易发霉变质,服用剂量大,携带不方便,质量不易控制,患者依从性较差。鉴于此,按国家食品药品监督管理总局《关于对医疗机构应用传统工艺配制中药制剂实施备案管理的公告》(2018年第19号)要求,将其开发为颗粒剂,便于临床推广应用。传统工艺制备的颗粒剂,由中药饮片经水提后制成,制备方法与原汤剂接近,用药物质基础不变,能够保证原有疗效。

[0004]

响应面法适用于多因素多指标的实验设计与优化,能准确预测函数模型,反映各因素与响应值之间的数学关系;信息熵理论赋予指标权重,能客观、合理地反映各指标重要程度,较主观赋值法更具科学性。本发明应用信息熵理论对有效成分绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量及出膏率进行综合评分。响应面法设计实验,考察加水量、提取时间、提取次数等因素对提取效果的影响,筛选银连清热方最佳工艺参数,为制剂后期的开发与利用提供依据。

技术实现要素:

[0005]

本发明克服了现有技术的不足,提供一种优化银连清热颗粒的提取工艺,以解决现有技术中存在的问题。

[0006]

为达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种优化银连清热颗粒的提取工艺,采用高效液相色谱法测定有效成分含量,包括以下步骤:

[0007]

s1、银连清热方水提样品的制备:按处方比例称取金银花、连翘、赤芍、夏枯草中药饮片48g,加入水,浸泡后进行提取,共提取2次,合并滤液,减压浓缩至每1ml含1g饮片量,即得银连清热方水提样品;

[0008]

s2、指标成分含量测定:采用高效液相色谱法建立绿原酸、迷迭香酸、芍药苷的含

量测定方法,并进行方法学考察;

[0009]

s3、出膏率测定:将水提液减压浓缩成稠浸膏,置于蒸发皿中,水浴蒸干,于75℃减压干燥箱中继续干燥至恒重,干燥器中冷却30min,精密称重,减重法计算出膏率;

[0010]

s4、响应面试验设计:根据响应面原理及预实验结果,采用design-expert.v8.0.6.1软件进行试验设计,以加水量(a)、提取次数(b)、提取时间(c)为考察因素,每个因素3个水平,以绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量及出膏率的综合评分(m)为评价指标,运用box-behnken模型设计3因素3水平共17个试验点的响应面分析试验,并按试验方案逐一进行水提样品制备,将所得各指标结果记录至表格中;

[0011]

s5、计算各指标权重系数:根据步骤s4中17组试验测得的各指标结果,应用信息熵理论对指标赋权,计算权重系数wi,i=1,2,3,4,依次分别对应绿原酸含量w1、迷迭香酸含量w2、芍药苷含量w3、出膏率的权重系数w4;

[0012]

s6、计算综合评分m:根据步骤s5求得的各指标权重系数wi,应用公式m=(绿原酸含量/绿原酸含量max)

×

w1+迷迭香酸含量/迷迭香酸含量max)

×

w2+(芍药苷含量/芍药苷含量max)

×

w3+(出膏率/出膏率max)

×

w4,计算综合评分m,并记录至试验结果表中,绿原酸含量max、迷迭香酸含量max、芍药苷含量max、出膏率max分别表示17组实验数据中绿原酸含量、迷迭香酸含量、芍药苷含量、出膏率的最大值;

[0013]

s7、模型建立与方差分析:应用design-expert.v8.0.6.1软件对步骤s6中所得综合评分m结果进行多元拟合分析,得综合评分m与加水量(a)、提取次数(b)、提取时间(c)3个自变量的多元二次回归方程模型及方差分析结果;

[0014]

s8、工艺预测及验证:应用design-expert.v8.0.6.1软件对步骤s7中所得回归方程模型进行分析,得银连清热颗粒最佳提取工艺参数及模型预测m值;对此工艺进行验证,求其实际m值,与预测m值进行比较,证明工艺的稳定可行性。

[0015]

本发明一个较佳实施例中,步骤s4中,运用box-behnken模型设计3因素3水平共17个试验点的响应面分析试验,包括12个析因试验及5个中心试验。

[0016]

本发明解决了背景技术中存在的缺陷,本发明具备以下有益效果:

[0017]

(1)本发明选取的含量测定指标成分药理药效作用与银连清热颗粒临床疗效相符,出膏率可反映处方成分的溶出程度,是工艺研究常用指标。以3种药效成分含量及出膏率的综合评分为响应值(评价指标),优选的工艺科学合理,准确性高;

[0018]

(2)响应面法适用于多因素多指标的实验设计与优化,能准确预测函数模型,反映各因素与响应值之间的数学关系,与正交设计相比,可以更直观地分析各交互因素对试验结果的影响,信息熵理论赋予指标权重,能客观、合理地反映各指标重要程度,较主观赋值法更具科学性,本发明应用响应面法设计实验,信息熵理论确定各指标权重,计算综合评分,通过分析回归方程模型,确定最佳提取工艺参数,与现有方法相比,更科学、严谨,且简便可行。

附图说明

[0019]

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明;

[0020]

图1为本发明优选实施例绿原酸及迷迭香酸的供试品与对照品溶液高效液相色谱图;

[0021]

图2为本发明优选实施例芍药苷的供试品与对照品溶液高效液相色谱图;

[0022]

图3为本发明优选实施例加水量(a)和提取次数(b)交互因素的响应面3d图;

[0023]

图4为本发明优选实施例加水量(a)和提取时间(c)交互因素的响应面3d图;

[0024]

图5为本发明优选实施例提取次数(b)和提取时间(c)交互因素的响应面3d图。

[0025]

图中:1、绿原酸;2、迷迭香酸;3、芍药苷;

具体实施方式

[0026]

以下将以图式揭露本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明的部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化图式起见,一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0027]

另外,在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,并非特别指称次序或顺位的意思,亦非用以限定本发明,其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

[0028]

实施例一

[0029]

本实施例提供一种优化银连清热颗粒的提取工艺,具体操作如下所述:

[0030]

1.绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量测定方法

[0031]

1.1高效液相色谱条件

[0032]

使用agilent extend-c18色谱柱(250mm

×

4.6mm,5μm)进行成分分离分析;流动相为乙腈(a)-0.1%磷酸水溶液(b),梯度洗脱(0~12min,5%

→

11%a;12~18min,11%a;18~26min,11%

→

17%a;26~47min,17%

→

17.5%a;47~57min,17.5%

→

19%a);流速:1.0ml/min;进样量:10μl;柱温:30℃;检测波长:345nm(绿原酸、迷迭香酸),230nm(芍药苷)。

[0033]

1.2对照品溶液的制备

[0034]

取各对照品适量,精密称定,分别置于10ml容量瓶中,甲醇溶解并定容,摇匀,即得质量浓度为0.680mg/ml的绿原酸、0.070mg/ml的迷迭香酸、0.820mg/ml的芍药苷对照品储备液。精密吸取绿原酸、迷迭香酸对照品储备液适量置于10ml容量瓶中,甲醇定容,即得两种对照品混合溶液。

[0035]

1.3供试品溶液的制备

[0036]

按处方比例称取饮片48g,加8倍量水浸泡30min,提取2次,共提取2.5h。合并滤液,减压浓缩至每1ml含1g饮片量。取浓缩液1ml置于10ml容量瓶中,甲醇定容,摇匀,取上清液过0.22μm微孔滤膜,即得。

[0037]

1.4方法学考察

[0038]

1.4.1系统适用性试验

[0039]

取空白对照溶液(甲醇溶液)、对照品溶液、供试品溶液,按“1.1”项下色谱条件进

样分析,记录色谱图。结果表明空白对照无干扰,供试品溶液与对照品溶液在相同时间内有对应色谱峰,理论板数以绿原酸计不低于10000,且各指标成分色谱峰与相邻峰间分离度良好(r>1.5),表明本方法适用,色谱图见图1与图2。

[0040]

1.4.2线性关系考察

[0041]

取“1.2”项下单一对照品储备液适量,分别用甲醇稀释成5种不同质量浓度的系列对照品溶液,于“1.1”项下色谱条件进样分析,测定峰面积。以峰面积为纵坐标(y),对照品质量浓度为横坐标(x,μg

·

ml-1

)进行线性回归,得回归方程,见表1。

[0042]

表1线性关系考察结果

[0043]

成分回归方程r2线性范围/μg

·

ml-1

绿原酸y=17579x-3861060.9993136-680迷迭香酸y=20175x+7799.90.999714~70芍药苷y=13030x-1528950.999841-820

[0044]

1.4.3精密度试验

[0045]

取同一供试品溶液,于“1.1”项下色谱条件连续进样6次,记录峰面积并计算含量。结果绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量的rsd(n=6)分别为2.16%、1.90%、0.70%,均<3%,表明仪器精密度良好。

[0046]

1.4.4重复性试验

[0047]

按“1.3”项下方法平行制备6份供试品溶液,于“1.1”项下色谱条件进样测定,记录峰面积并计算含量。结果绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量的rsd(n=6)分别为2.03%、1.64%、0.91%,均<3%,表明方法重复性良好。

[0048]

1.4.5稳定性试验

[0049]

取同一供试品溶液,于制备后的0、4、8、12、16、24h按“1.1”项下色谱条件进样,记录峰面积并计算含量。结果绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量的rsd(n=6)分别1.61%、1.66%、0.95%,均<3%,表明样品在24h内稳定性良好。

[0050]

1.4.6加样回收率试验

[0051]

取已知成分含量的供试品溶液0.5ml,共6份,分别按各成分含量1:1左右加入绿原酸、迷迭香酸、芍药苷对照品适量,按“1.3”项下方法制备供试品溶液,于“1.1”项下色谱条件进样,记录峰面积并计算加样回收率。结果绿原酸、迷迭香酸、芍药苷的平均加样回收率分别为99.87%(rsd=1.43%)、98.94%(rsd=1.71%)、99.68%(rsd=0.52%),表明该方法准确可靠。

[0052]

2吸水率及浸泡时间考察

[0053]

按处方比例称取饮片3份,每份48g,加10倍量水,每隔10min测定饮片吸水量,直至浸透完全,无硬心,滤过控干,称重,计算吸水率。结果平均吸水率为292%,吸水量约为饮片总重量的3倍,于第一次提取补足吸水量;绘制饮片吸水率折线图,0-30min呈上升趋势,30min后变化较缓,故确定浸泡时间为30min。

[0054]

3出膏率测定

[0055]

将提取液减压浓缩成稠浸膏,置于蒸发皿中,水浴蒸干,于75℃减压干燥箱中继续干燥至恒重,干燥器中冷却30min,精密称重,减重法计算出膏率。

[0056]

4响应面试验设计

[0057]

4.1试验设计及结果

[0058]

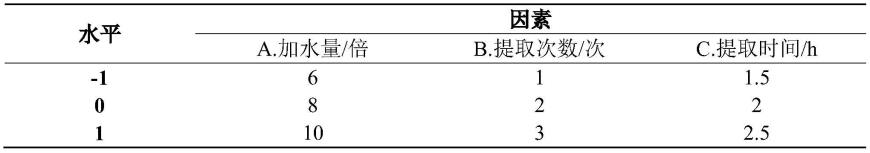

应用design-expert.v8.0.6.1软件设计试验,根据响应面原理及预实验结果,以加水量(a)、提取次数(b)、提取时间(c)为考察因素,以绿原酸、迷迭香酸、芍药苷含量及出膏率的综合评分(m)为评价指标,建立3因素3水平的box-behnken响应面模型,共17个试验点(12个析因试验及5个中心试验)。试验设计因素水平见表2,试验设计与结果见表3。

[0059]

表2试验设计因素水平

[0060][0061]

表3试验设计与结果

[0062][0063]

4.2信息熵理论计算综合评分

[0064]

以“4.1”项下17组试验测得的3个成分含量及出膏率为指标,采用信息熵理论对各指标赋权,计算m值。步骤如下。

[0065]

4.2.1若评价系统中有m个评价对象、n个评价指标,则形成原始评价指标矩阵为x=(xij)mn。根据对表3数据进行处理,建立原始评价指标矩阵(xij)mn和概率矩阵(pij)mn。

[0066]

4.2.2应用计算各指标信息熵,hi=[0.9962,0.9887,0.9963,0.9962];

[0067]

4.2.3应用计算各指标权重系数,wi=[0.1688,0.4996,0.1645,0.1671];

[0068]

4.2.4综合评分m=(绿原酸含量/绿原酸含量max)

×

0.1688+(迷迭香酸含量/迷迭香酸含量max)

×

0.4996+(芍药苷含量/芍药苷含量max)

×

0.1645+(出膏率/出膏率max)

×

0.1671,结果记录至表3。

[0069]

4.3模型建立与方差分析

[0070]

对表3结果进行多元拟合分析,得综合评分(m)与加水量(a)、提取次数(b)、提取时间(c)3个变量的多元二次回归方程模型为:m=0.91+0.050a+0.10b+0.056c+4.250

×

10-3

ab-0.054ac+4.750

×

10-3

bc-0.030a

2-0.18b

2-0.028c2。

[0071]

对模型方程进行方差分析,检验模型的显著性及分析各因素对综合评分影响程度。结果见表4,所建方程模型极显著,具有统计学意义(f

模型

=7.26,p=0.008<0.01);失拟项不显著(p=0.2333>0.05);r2=0.9032,r

adj2

=0.7788,表明该模型可以解释77.88%响应值的变化;r=0.30/0.33=0.9091,表明响应值的变化有90.91%来源于所选变量。由此说明本方程模型真实可靠、拟合优度较好,可用于分析和预测银连清热颗粒的提取工艺。

[0072]

由p值可知,模型自变量的一次项b因素对m影响具极显著性(pb=0.0036<0.01),a、c均不显著;交互项均不显著;二次项b2具有极显著性(p《0.01),a2、c2均不显著。由f值可得,各因素对m影响顺序为b(提取次数)》c(提取时间)》a(加水量)。

[0073]

表4方差分析表

[0074][0075]

4.4工艺预测及优化

[0076]

利用软件根据模型绘图,可得任意2个因素对综合评分(m)影响的响应面3d图及等高线图,结果见图3、4、5。由图3可得,沿b轴的响应曲面坡度较沿a轴陡峭,说明提取次数对m影响比加水量大;由图4可得,沿a轴与c轴的响应曲面坡度相对平缓,说明加水量与提取时间对m影响小;由图5可得,沿b轴的响应曲面坡度较沿c轴陡峭,说明提取次数对m影响比提取时间大,与方差分析结果一致。

[0077]

通过求解回归方程模型,得最佳提取工艺条件为:加7.90倍量水,提取2次,共提取

2.50h,考虑到可操作性,将参数修正为:加8倍量水,提取2次,共提取2.50h。

[0078]

4.5工艺验证

[0079]

为评价工艺的优劣和稳定性,按确定的提取工艺参数进行3批验证试验,结果各指标和综合评分rsd均《2.5%,m分别为0.9414、0.9537、0.9490,平均值为0.9480,与预测值0.9530相差《1.0%,说明工艺稳定可行。

[0080]

综合以上结果,确定优化的银连清热颗粒提取工艺参数为:饮片加水浸泡30min,提取两次,第一次加11倍水,提取1.5h;第二次加8倍水,提取1h。

[0081]

虽然上面已经参考各种实施例描述了本发明,但是应当理解,在不脱离本发明的范围的情况下,可以进行许多改变和修改。也就是说上面讨论的方法,系统或设备等均是示例。各种配置可以适当地省略,替换或添加各种过程或组件。例如,在替代配置中,可以以与所描述的顺序不同的顺序执行方法,和/或可以添加,省略和/或组合各种阶段。而且,关于某些配置描述的特征可以以各种其他配置组合。可以以类似的方式组合配置的不同方面和元素。此外,随着技术的发展许多元素仅是示例而不限制本公开或权利要求的范围。

[0082]

在说明书中给出了具体细节以提供对包括实现的示例性配置的透彻理解。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实践配置例如,已经示出了众所周知的电路、过程、算法、结构和技术而没有不必要的细节,以避免模糊配置。该描述仅提供示例配置,并且不限制权利要求的范围,适用性或配置。相反,前面对配置的描述将为本领域技术人员提供用于实现所描述的技术的使能描述。在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以对元件的功能和布置进行各种改变。

[0083]

此外,尽管每个操作可以将操作描述为顺序过程,但是许多操作可以并行或同时执行。另外,可以重新排列操作的顺序。一个过程可能有其他步骤。此外,可以通过硬件、软件、固件、中间件、代码、硬件描述语言或其任何组合来实现方法的示例。当在软件、固件、中间件或代码中实现时,用于执行必要任务的程序代码或代码段可以存储在诸如存储介质的非暂时性计算机可读介质中,并通过处理器执行所描述的任务。

[0084]

综上,其旨在上述详细描述被认为是例示性的而非限制性的,并且应当理解,权利要求(包括所有等同物)旨在限定本发明的精神和范围。以上这些实施例应理解为仅用于说明本发明而不用于限制本发明的保护范围。在阅读了本发明的记载的内容之后,技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等效变化和修饰同样落入本发明权利要求所限定的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1