可撑开型腰椎融合器

1.本实用新型申请涉及植入物技术领域,具体涉及一种可撑开型腰椎融合器。

背景技术:

2.腰椎间融合术是治疗退变性腰椎间盘突出症的有效方法之一,其中腰椎融合器在腰椎间融合术中广泛使用。传统的融合器是不可调节的,其高度固定,但是不同患者之间的椎间高度不同,若采用相同高度的融合器,容易影响治疗效果;此外,因融合器高度固定不可调节,在手术时需要开较大的刀口来植入融合器,给患者带来的创伤较大,不利于患者的恢复。在这种背景下,为了减小手术创口,可撑开型腰椎融合器应运而生。

3.可撑开型腰椎融合器的高度可调节,在植入时通过调节机构将融合器高度调低,植入后再根据不同患者的锥间高度进行调节,从而可有效减小创口,为手术操作提供便利,可针对不同患者的锥间高度可实现个性化订制,提升了融合器的应用范围。但是,这类装配有调节机构的腰椎融合器,其稳定性往往难以得到保障,其调节机构在长期植入后容易发生松动的问题,进而导致融合器的稳定性被破坏,致使融合器失效。因此不断探索长期稳定性好且兼具优良操作性能的腰椎融合器,对于本领域而言具有十分重要的意义。

技术实现要素:

4.本技术解决的是可撑开型腰椎融合器在长期植入后容易发生松动失效的技术问题,进而提供一种长期稳定性好、便于操作的可撑开型腰椎融合器。

5.本技术解决上述技术问题采用的技术方案为:

6.一种可撑开型腰椎融合器,包括:上盖板和下盖板,所述上盖板和下盖板通过连接结构连接;所述连接结构包括滑槽和滑动安装在所述滑槽内的连接轴,所述滑槽和连接轴分别与两个盖板中的一个固定连接;撑开结构,位于所述上盖板和下盖板之间,所述撑开结构包括两个沿前后方向依次设置的撑开块,两个所述撑开块通过连接杆连接;在所述上盖板的下方设置有用于容纳两个撑开块的一对凹槽和至少一对卡槽,所述凹槽的深度大于所述卡槽,任意一对卡槽中前后设置的两个卡槽分别位于前后设置的两个凹槽的前方;在所述上盖板的下表面上还设置有推杆槽,所述推杆槽贯穿所述上盖板的后侧面设置。

7.所述撑开块设置为截面为梯形的棱柱体,所述棱柱体的棱垂直于前后方向设置,所述棱柱体的顶面和底面相平行,分别与所述上盖板和下盖板抵触。

8.所述撑开块的后侧面垂直于所述顶面和底面设置。

9.所述凹槽和卡槽均设置为截面为梯形的槽体,所述槽体的前、后壁面分别与所述撑开块的前、后侧面相平行。

10.在所述上盖板的上表面和所述下盖板的下表面均设置有棱状棘突。

11.在所述上盖板和下盖板上设置有植骨孔。

12.所述融合器的上盖板和下盖板的横截面为梯形结构。

13.所述上盖板的上表面和所述下盖板的下表面位于前后方向的两端处设置为弧形

面。

14.本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器的优点在于:

15.(1)本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器,包括融合器上盖板、撑开块和下盖板,所述撑开块独立于融合器上盖板和融合器下盖板,推进撑开块可将融合器上盖板撑开。在撑开前,所述撑开块位于凹槽内,凹槽的深度较大,撑开块的撑开高度较小,融合器整体高度较低,从而可由较小的创口通过,提高操作的便利性。当需要撑开融合器时,可使用推杆由所述推杆槽插入,推动所述撑开块前移至卡槽,卡槽的深度较小,使得撑开块的撑开高度较大,融合器整体高度较高,起到有效支撑的作用。同时卡槽对撑开块起到了限位的作用,可有效防止撑开块再次滑动,本实用新型利用撑开块对上下盖板进行支撑,相比于现有技术中通过螺纹、齿咬合等方式连接上下盖板的融合器,具有更高的稳定性;且融合器的结构较为简单,易于操作。

16.(2)本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器,所述融合器上盖板和下盖板表面优选设有棱状棘突,可防止融合器滑动;同时在所述融合器设置植骨孔,可容纳自体骨,促进骨融合。

17.(3)本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器,优选所述融合器上盖板和下盖板截面为梯形结构,从而符合腰椎处的解剖学特征。

18.为使本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器的技术方案更加清楚明白,以下结合附图和具体实施方式,对本实用新型进行进一步说明。

附图说明

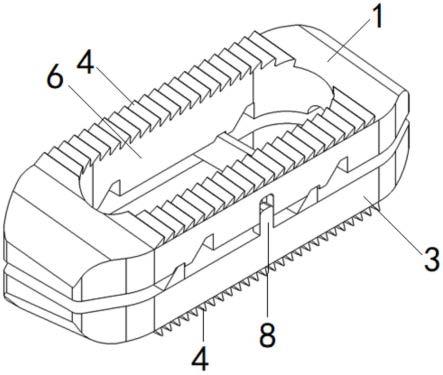

19.图1为本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器撑开前的立体结构图;

20.图2为本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器撑开后的立体结构图;

21.图3为本实用新型撑开后主视方向的结构图。

22.图4为本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器的上盖板的结构图。

23.图5为本实用新型所述的可撑开型腰椎融合器的下盖板的结构图。

24.图6为本实用新型所述的撑开块的结构图。

25.其中,附图标记为:

26.1-上盖板;2-撑开块;3-下盖板;4-棱状棘突;5-卡槽;6-上盖板的植骨孔;7-滑槽;8-连接板;9-凹槽;10-连接杆;11-推杆槽;12-下盖板的植骨孔。

具体实施方式

27.本实施方式中涉及方式时的“前”“后”是相对于可撑开型腰椎融合器的植入方向而言的,融合器植入人体时,位于植入方向上的前端为前,反之为后,位于前后方向两侧的分别为左、右侧。

28.本实施方式提供了一种可撑开型腰椎融合器,所述融合器包括上盖板1和下盖板3,如图1-5所示,在所述上盖板1的上表面和所述下盖板3的下表面均设置有棱状棘突4。所述上盖板1和下盖板3通过连接结构连接;所述连接结构包括滑槽7和滑动安装在所述滑槽7内的连接轴,所述滑槽7和连接轴分别与两个盖板中的一个固定连接;本实施方式中所述滑槽7设置在所述上盖板1上,具体位于所述上盖板1的左右两个侧面,在所述上盖板1的左右

两个侧面设置有倒u形凹槽,所述倒u形槽的u形开口贯穿所述上盖板1的下表面设置,所述滑槽7位于所述倒u形槽内,如图3所示,所述滑槽7沿竖直方向延伸。所述连接轴则与下盖板3固定连接,所述下盖板3的左右两侧分别设置有连接板8一个,在每个所述连接板8上设置有一个连接轴,连接轴由连接板8的内侧面向内延伸。两个所述连接板8适宜分别在所述倒u形槽内滑动,从而实现连接轴在所述滑槽7内滑动升降。

29.所述融合器还设置有撑开结构,所述撑开结构位于所述上盖板1和下盖板3之间,所述撑开结构包括两个沿前后方向依次设置的撑开块2,如图6所示,两个所述撑开块2通过连接杆10连接;作为优选的实施方式,所述撑开块2设置为截面为梯形的棱柱体,所述棱柱体的棱垂直于前后方向设置,所述棱柱体的顶面和底面相平行,分别与所述上盖板1和下盖板3抵触。所述撑开块2的后侧面则垂直于所述顶面和底面设置。

30.在所述上盖板1的下方设置有用于容纳两个撑开块2的一对凹槽9和一对卡槽5,所述凹槽9的深度大于所述卡槽5,一对卡槽5中前后设置的两个卡槽5分别位于前后设置的两个凹槽9的前方。本实施方式中,所述凹槽9和卡槽5均是对撑开块2实现部分容纳,所述凹槽9可容纳所述撑开块2位于连接杆10上方的部分,所述卡槽5由于深度更小,对撑开块2的容纳范围则小于所述凹槽9。为了与所述撑开块2的形状相匹配,所述凹槽9和卡槽5均同样设置为截面为梯形的槽体,所述槽体的前、后壁面分别与所述撑开块的前、后侧面相平行。本实施方式中的融合器,在所述上盖板1和下盖板3上设置有植骨孔,所述植骨孔贯穿盖板的上下表面设置,所述上盖板的植骨孔6、下盖板的植骨孔12与所述凹槽9和卡槽5均形成连通,所述凹槽9和卡槽5均横跨所述植骨孔,设置在所述植骨孔左右两侧的盖板上。在所述上盖板1的下表面上还设置有推杆槽11,所述推杆槽11的一端贯穿所述上盖板1的后侧面设置,所述推杆槽11的另一端开口与所述上盖板1的植骨孔连通,将推杆插入推杆槽11,可推动所述撑开块2移动。本实施方式中,连接杆10贯穿位于后方的撑开块,向其后方延伸出一段,延伸出的位于撑开块后方的这段连接杆10位于推杆槽中,这种设置方式可使得推杆无需插入较深即可实现对支撑台的推动,提升了操作的便利性。

31.作为优选的实施方式,本实施方式中所述融合器的上盖板1和下盖板3 的横截面为梯形结构,所述上盖板1的上表面和所述下盖板3的下表面位于前后方向的两端处设置为弧形面。从而符合腰椎处的解剖结构。

32.本实施方式中所述的可撑开型腰椎融合器的植入方法为:

33.初始状态下,所述两个撑开块2位于一对所述凹槽9中,上下盖板3 间的高度调节至最小。手术时在目标椎间隙处切口,使用撑开器械将植入空间撑开;使用专用器械去除椎间盘及终板上的软骨;在上下盖板3的植骨孔内填充骨粒植骨,利用手术器械如配套的钳子等将所述可撑开型腰椎融合器放置于植入位置,此时,将推杆伸入所述推杆槽11,推动所述撑开块2前移至所述卡槽5内,由于卡槽5的深度小于所述凹槽9,所以上下盖板3间的高度增加,处于撑开状态,实现支撑功能。

34.本实施方式中所述可撑开型腰椎融合器设置有一对卡槽5,作为可选择的实施方式,所述卡槽5也可以设置多对,任意一对卡槽5中前后设置的两个卡槽5均分别位于前后设置的两个凹槽9的前方,多对卡槽5在由后向前方向上依次排列且深度逐渐减小。从而实现不同高度的调节,可根据不同患者的腰椎解刨结构调节至不同高度。

35.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,

但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1