一种泛用型无菌敷贴的制作方法

1.本实用新型涉及医用护理技术领域,尤其涉及一种泛用型无菌敷贴。

背景技术:

2.目前,病人在进行穿刺引流时,穿刺引流处容易出现渗液现象,造成穿刺区域污染,需要频繁更换敷贴,影响病人的穿刺引流效果,也大大增加引流管脱管以及伤口感染的风险。为了解决上述问题,中国专利文件cn215386286u公开了一种胸腹腔穿刺防渗漏的敷贴,这种敷贴在其中部贴合有吸收组件,通过吸收组件将渗液进行吸附,避免对穿刺区域造成污染。但是,该敷贴在实际应用中,仍存在以下问题:

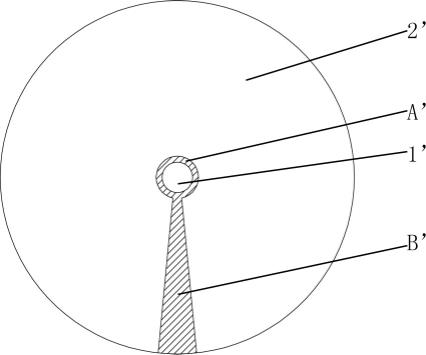

3.(一)敷贴中的通孔为固定尺寸,对于一些需要用到多型号引流管的科室(比如外科icu等),病人所用的引流管管径从几毫米到十几毫米均有,一个病人需要用到多种不同型号的引流管,单一尺寸的通孔无法适配各种型号的引流管;当引流管的管径小于通孔的孔径时,如图1所示,不仅引流管1’与通孔的边沿之间存在无遮挡区域a’,使穿刺点周围无法形成一个密闭的无菌环境,更容易造成穿刺点感染,而且会频繁导致非计划性脱管,严重影响穿刺引流效果;

4.(二)敷贴和吸收组件上沿其半径开设有开口线,打开开口线后将粘性敷贴和吸收组件包裹在引流管上后,直接使粘性敷贴贴在病人皮肤上,而这使开口线的两条侧边之间在打开后也形成一个无遮挡区域(如图1中所示的区域b’),也使穿刺点周围无法形成一个密闭的无菌环境,也容易造成穿刺点感染。

技术实现要素:

5.本实用新型所要解决的问题是提供一种泛用型无菌敷贴,这种无菌敷贴能够适配多种型号的引流管,确保穿刺点周围形成密闭的无菌环境,并且避免出现非计划性脱管。采用的技术方案如下:

6.一种泛用型无菌敷贴,包括敷贴本体,敷贴本体包括自下至上依次贴合的第一基层、第一胶层和敷贴层,其特征在于:所述敷贴本体为环形片,敷贴本体的内环边为弹性边;敷贴本体设有从外环边沿其径向延伸至内环边的切口,切口第一端部设有延伸的贴合部,贴合部延伸至切口的第二端部上方并覆盖切口,贴合部的下表面设有粘结层;敷贴层的上表面还设有至少一根加固绕带,加固绕带的一端连接在环形片敷贴层的上表面;加固绕带包括依次贴合的第二基层、第二胶层和布层。

7.使用时,将引流管从敷贴本体的切口套入敷贴本体的内环中,然后将敷贴本体的第一基层撕下,将切口的第二端部的第一胶层贴附在病人的皮肤上,接着从第二端部开始,将敷贴本体的内环边紧贴引流管的管壁环绕一圈,使敷贴层通过第一胶层紧贴在引流管的管壁与病人的皮肤之间,对引流管穿刺点周围的区域进行封闭;同时,在敷贴本体环绕引流管的管壁时,会拉扯到弹性的内环边,弹性的内环边会受到自身弹力作用,使敷贴本体的内环边紧紧环绕在引流管的管壁,从而在穿刺点周围形成一个密闭的无菌环境。在敷贴本体

环绕引流管的管壁一圈之后,多余的部分沿引流管的管壁继续环绕,此时,切口第一端部的内环边与超过第二端部的内环边,第一端部覆盖在第二端部上,第一端部延伸出来的贴合部处在第二端部的敷贴层上,再将贴合部通过其下表面的粘接层贴在已经贴附在病人皮肤上的敷贴层上。最后,将加固绕带上的第二基层撕开,加固绕带缠绕并通过第二胶层贴附在引流管上,一方面用于对引流管进行固定,避免在在穿刺引流过程中引流管发生抖动而出现非计划性脱管,另一方面也对敷贴本体的内环边与引流管之间进行进一步的封闭。

8.由于采用敷贴本体环绕引流管进行贴合的形式,对于不同管径的引流管,只需根据引流管的管径进行相应程度的环绕,即可将穿刺点周围的区域进行封闭,确保在穿刺点周围形成密闭的无菌环境。

9.作为本实用新型的优选方案,所述敷贴本体还设有吸液层,吸液层沿贴附在所述第一胶层下表面,并且吸液层沿所述敷贴本体的延伸方向设置在所述内环边的外周向。敷贴本体贴在引流管周围时,吸液层围绕引流管周围覆盖在穿刺点的四周,吸液层与病人的皮肤相接触,吸收穿刺引流过程中可能出现的渗液。

10.作为本实用新型进一步的优选方案,所述敷贴本体还设有消毒层,消毒层设置在所述吸液层与所述第一胶层之间。为了防止吸液层吸收渗液后在密闭环境中对病人皮肤造成污染,在吸液层与第一胶层之间设置消毒层,对吸收渗液的吸液层进行消毒,使穿刺点周围保持无菌环境。消毒层可以采用盐酸氯己定凝胶等外科常用的消毒药物。

11.作为本实用新型的优选方案,所述敷贴本体还包括封边层和第三胶层,封边层通过第三胶层贴附在敷贴层的外环边上。在使用敷贴本体进行贴附时,医护人员可以手持封边层进行敷贴本体的贴附,避免与敷贴层直接接触。

12.本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:

13.本实用新型泛用型无菌敷贴采用敷贴本体环绕引流管进行贴合的形式,对于不同管径的引流管,只需根据引流管的管径进行相应程度的环绕,即可将穿刺点周围的区域进行封闭,适配多种型号的引流管,确保在穿刺点周围形成密闭的无菌环境;并且通过加固绕带缠绕并贴附在引流管上对引流管进行固定,避免在在穿刺引流过程中引流管发生抖动而出现非计划性脱管,同时也对敷贴本体的内环边与引流管之间进行进一步的封闭。

附图说明

14.图1为背景技术中敷贴的使用示意图,其中,各标示为:1

’‑

引流管,2

’‑

所用敷贴,a’、b’均为背景技术中所提到的无遮挡区域;

15.图2为本实用新型优选实施方式的结构示意图;

16.图3为本实用新型优选实施方式的使用示意图;

17.图4为图3中沿a-a的剖视图;

18.图5为图3中沿b-b的剖视图;

19.其中,图2至图5中各标示为:1-敷贴本体,101-吸液层,102-消毒层,103-第一胶层,104-敷贴层,105-第三胶层,106-封边层,2-切口,201-第一端部,202-第二端部,3-贴合部,301-粘结层,4-加固绕带,401-第二胶层,402-布层,5-引流管,6-病人皮肤。

具体实施方式

20.下面结合附图和本实用新型的优选实施方式做进一步的说明。

21.如图2至图5所示,一种泛用型无菌敷贴,包括环形片的敷贴本体1,敷贴本体1的内环边为弹性边;敷贴本体1包括第一基层(附图中省略未画出)、吸液层101、消毒层102、第一胶层103、敷贴层104、第三胶层105和封边层106,第一基层、第一胶层103和敷贴层104自下至上依次贴合,吸液层101贴附在第一胶层103下表面并且吸液层101沿敷贴本体1的延伸方向设置在内环边的外周向,消毒层102设置在吸液层101与第一胶层103之间,封边层106通过第三胶层105沿敷贴本体1的延伸方向贴附在敷贴层104的外侧边上;敷贴本体1设有从外环边沿其径向延伸至内环边的切口2,切口2的第一端部201设有延伸的贴合部3,贴合部3延伸至切口2的第二端部202上方并覆盖切口2,贴合部3的下表面设有粘结层301;敷贴层104的上表面还设有至少一根加固绕带4(本实施例中为两根),加固绕带4的一端连接在环形片敷贴层104的上表面,加固绕带4包括依次贴合的第二基层(附图中省略未画出)、第二胶层401和布层402。

22.使用时,将引流管5从敷贴本体1的切口2套入敷贴本体1的内环中,如图3至图5所示,然后将敷贴本体1的第一基层撕下,将切口2的第二端部202的第一胶层103贴附在病人的皮肤6上,接着从第二端部202开始,将敷贴本体1的内环边紧贴引流管5的管壁环绕一圈,使敷贴层104通过第一胶层103紧贴在引流管5的管壁与病人的皮肤6之间,对引流管5穿刺点周围的区域进行封闭;同时,在敷贴本体1环绕引流管5的管壁时,会拉扯到弹性的内环边,弹性的内环边会受到自身弹力作用,使敷贴本体1的内环边紧紧环绕在引流管5的管壁,此时,吸液层101围绕引流管5周围覆盖在穿刺点的四周,吸液层101与病人的皮肤6相接触,吸收穿刺引流过程中可能出现的渗液,而且消毒层102对吸收渗液的吸液层101进行消毒,从而在穿刺点周围形成并保持一个密闭的无菌环境。

23.在敷贴本体1环绕引流管5的管壁一圈之后,多余的部分沿引流管5的管壁继续环绕,如图3和图5所示,此时,切口2第一端部201的内环边与超过第二端部202的内环边,第一端部201覆盖在第二端部202上,第一端部201延伸出来的贴合部3处在第二端部202的敷贴层104上,再将贴合部3通过其下表面的粘接层贴在已经贴附在病人皮肤6上的敷贴层104上。

24.最后,如图3和图4所示,将加固绕带4上的第二基层撕开,加固绕带4缠绕并通过第二胶层401贴附在引流管5上,一方面用于对引流管5进行固定,避免在在穿刺引流过程中引流管5发生抖动而出现非计划性脱管,另一方面也对敷贴本体1的内环边与引流管5之间进行进一步的封闭。

25.由于采用敷贴本体环绕引流管进行贴合的形式,对于不同管径的引流管,只需根据引流管的管径进行相应程度的环绕,即可将穿刺点周围的区域进行封闭,确保在穿刺点周围形成密闭的无菌环境。

26.在本实施例中,消毒层102可以采用盐酸氯己定凝胶等外科常用的消毒药物。

27.此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其各部分名称等可以不同,凡依本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效或简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本实用新型的结构或者

超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1