天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程机理识别方法与流程

本发明属于生态学,尤其涉及一种天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程机理识别方法。

背景技术:

1、森林演替过程在气候变化和人类活动的影响下,大气co2浓度急剧上升,加剧了干旱和洪涝等水灾害事件的发生,对人类社会经济产生了深远的影响。而以森林为代表的植被在缓解气候变化上起到了无可替代的作用,例如森林生态系统以1/3的陆地面积蓄积了1/2的陆地碳,并固持着陆地植被碳库的86%和土壤碳库的73%,而森林光合和呼吸作用与大气间的年碳交换量高达陆地总交换量的90%。因此森林生态系统在全球碳收支过程中占据主导地位,其对于调节全球生态平衡、减缓温室效应及改善全球气候方面具有不可替代的作用。而土壤是陆地生态系统重要组成部分,它为地表植物、土壤动物及微生物生长、生存和繁衍提供栖息地和营养支持。但由于气候变暖所引发的土壤物质、能量循环过程的变化,将影响土壤动物、土壤微生物的活性和植物等生理生化过程,同时也影响到根系物质吸收和地表植被的养分供给,而上述土壤环境、植被分布格局等变化势必导致生物参与碳循环的过程出现改变,最终影响到整个陆地生态系统的碳循环过程。然而,尽管从宏观上明晰了森林和草地等植被在碳平衡过程中所扮演的角色及作用,但关于植被细分领域中的天然植被在碳循环过程中的影响机制和作用效应并不清楚,同时不同环境条件下土壤有机碳、根系和枯落物等关键要素对碳释放过程的影响机理也存在差异,急需进行探索。

技术实现思路

1、针对现有技术中的上述不足,本发明提供的一种天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程机理识别方法,本发明计算不同演替程度下天然森林生态系统地上植被、枯落物、根系和土壤碳储量的增长幅度,从而完成天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程的影响机理识别方法,为探究气候变化背景下天然植被-土壤碳循环过程变化做出探索。

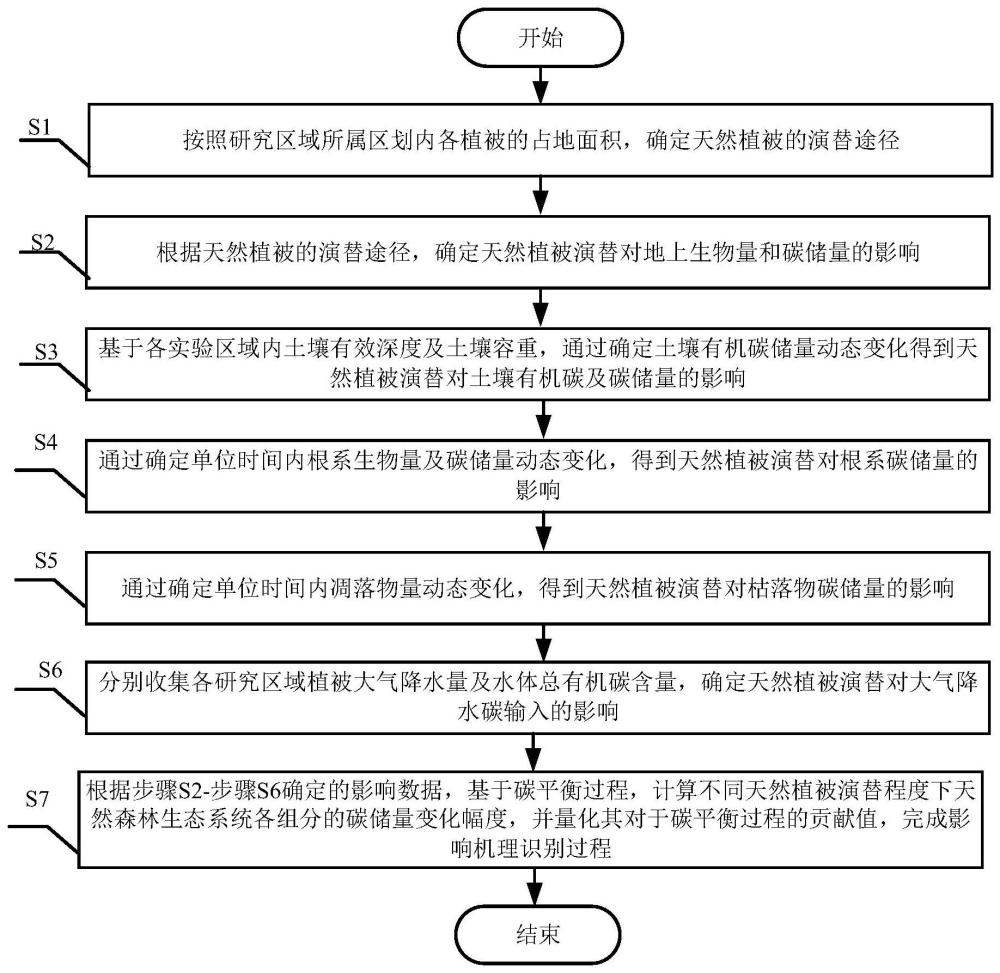

2、为了达到以上目的,本发明采用的技术方案为:一种天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程机理识别方法,包括以下步骤:

3、s1、按照研究区域所属区划内各植被的占地面积,确定天然植被的演替途径;

4、s2、根据天然植被的演替途径,确定天然植被演替对地上生物量和碳储量的影响;

5、s3、基于各实验区域内土壤有效深度及土壤容重,通过确定土壤有机碳储量动态变化得到天然植被演替对土壤有机碳及碳储量的影响;

6、s4、通过确定单位面积内根系生物量及碳储量,得到天然植被演替对根系碳储量的影响;

7、s5、通过确定单位面积内凋落物量及碳储量,得到天然植被演替对枯落物碳储量的影响;

8、s6、分别收集各研究区域植被大气降水量及水体总有机碳含量,确定天然植被演替对大气降水碳输入的影响;

9、s7、根据步骤s2-步骤s6确定的影响数据,基于碳平衡过程,计算不同天然植被演替程度下天然森林生态系统各组分的碳储量变化幅度,并量化其对于碳平衡过程的贡献值,完成影响机理识别过程。

10、本发明的有益效果是:本发明以野外观测实验为手段收集数据,通过区域调查确定天然植被演替途径,同时基于林地调查、野外采样等方式建立机理方程获取植被地上部分、枯落物、土壤、根系生物量及碳储量动态变化,同时监测单位时间内的大气降水量及水体总碳含量,确定大气降水对天然森林生态系统的碳输入。基于上述数据确定不同演替阶段天然森林生态系统各组分及总体碳储量变化情况,利用涡度相关法获取天然植被生态系统碳通量,并校验碳储量动态变化值,最终通过量化不同演替程度下天然森林生态系统各组分的碳储量变化幅度及其对于碳平衡过程的贡献值,完成天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程的影响机理识别方法。本发明通过研究天然植被演替过程中碳储量的动态变化,有利于弄清天然植被-土壤系统演替进程对碳平衡过程的影响机制,以及其对生态系统碳循环过程的影响。

11、进一步地,所述步骤s1包括以下步骤:

12、s101、获取研究区域内的植被信息;

13、s102、基于获取的植被信息,按照研究区域所属区划内各植被的占地面积,以累计占比95%为界限,确定若干种天然植被的演替途径。

14、上述进一步方案的有益效果是:通过实地调查初步确定研究区域内部的天然林演替过程,为后续实验提供理论支撑。

15、再进一步地,所述步骤s2包括以下步骤:

16、s201、根据天然植被的演替途径,选择区域内具有代表性且条件近似的若干个实验区域进行天然植被调查;

17、s202、根据调查结果,构建异速生长方程;

18、s203、根据异速生长方程,确定天然植被演替对地上生物量和碳储量的影响。

19、再进一步地,所述步骤203中生物量的均值以及碳储量的表达式分别如下:

20、

21、bi=f(ri,hi)

22、uc=cu×agbm

23、其中,agbm表示生物量的均值,单位为t/hm2,bi表示第i棵树木的生物量,单位为t,ai表示林地调查范围内的树木密度,单位为棵/hm2,ri,hi分别表示林地调查范围内的第i棵树木的最大半径和高度,单位为m,f(·)表示树木生物量为与树木指标相关的参数方程,单位为t/hm2,uc表示植被地上部森林的碳储量,单位为t/hm2,cu表示植被地上部植被的碳密度,单位为%。

24、上述进一步方案的有益效果是:通过地上部分测量生物量与植被特征建立生长方程,快速计算地上部分生物量及碳储量,有利于为后续碳平衡过程分析提供数据支撑。

25、再进一步地,所述步骤s3包括以下步骤:

26、s301、基于各实验区域内土壤有效深度h,将土壤划分为若干层,并利用环刀取样法测量各层土壤有机碳含量及土壤容重;

27、s302、根据土壤有机碳含量及土壤容重,得到土壤有机碳储量及其动态变化;

28、s303、根据土壤有机碳储量及其动态变化,得到天然植被演替对土壤有机碳及碳储量的影响:

29、

30、其中,sc表示土壤有效深度下的土壤有机碳储量,单位为t/hm2,n表示土壤剖面层数,ci'表示第i'层的土壤有机碳含量,单位为g/kg,γi表示第i'层的土壤容重,单位为g/cm3,10表示公式单位转化系数,ti'表示第i'层的土层深度,单位为cm。

31、上述进一步方案的有益效果是:通过野外实地测量,计算获取单位面积内的土壤有机碳储量值,有利于为后续碳平衡过程分析提供数据支撑。

32、再进一步地,所述步骤s4具体为:

33、通过挖坑法确定单位面积内根系生物量及碳储量,并计算不同天然植被演替条件下单位时间内根系净生长量及碳储量的变化:

34、

35、其中,rc表示土壤有效深度下的根系碳储量,单位为t/hm2,n表示土壤剖面层数,rbi'表示单位面积内第i'层的根系生物量,单位为t/hm2,rci'表示第i'层土壤下的根系含碳量,单位为g/kg。

36、上述进一步方案的有益效果是:通过野外实地测量,计算获取单位面积内的土壤根系生物量分布及碳储量值,有利于为后续碳平衡过程分析提供数据支撑。

37、再进一步地,所述步骤s5包括以下步骤:

38、s501、在不同天然植被演替程度的天然森林内分别设置m个a×a m2的样方,并采集样方内的枯落物,置于75度烘箱内烘烤24小时,称量后计算第i”个枯落物样方内的生物量bli,其中,a表示收集网的边长,单位为m;

39、s502、根据生物量bli,确定单位面积内天然植被演替对枯落物生物量及碳储量的影响:

40、lc=bl×blc

41、

42、其中,lc表示枯落物层的碳储量,单位为t/hm2,bl表示样方内枯落物层的生物量,单位为t/hm2,blc表示枯落物碳含量,单位为g/kg,bli”表示第i”个枯落物样方内的生物量,单位为kg,i”=1,2,...,m,m表示第m个枯落物样方,sl表示枯落物样方面积,单位为hm2,1000表示公式单位转换系数。

43、上述进一步方案的有益效果是:通过样方采样法计算获取单位面积内的枯落物生物量及碳储量分布,有利于为后续碳平衡过程分析提供数据支撑。

44、再进一步地,所述步骤s6具体为:

45、在天然植被边缘空旷地带,分别收集各研究区域植被大气降水量,并测量各水体总有机碳含量,获取天然植被演替下大气降水对天然森林生态系统的碳输入量:

46、

47、其中,wc表示大气降水对森林生态系统的碳输入量,单位为t/hm2,pi”'表示单位时间内的第i”'场降雨下的降雨量,单位为mm,wci”'表示第i”'场降雨事件下的大气降水含碳量均值,单位为%,k表示降雨场数,ρ表示水的密度,g/cm3。

48、上述进一步方案的有益效果是:通过雨量筒获取区域内的降雨量及toc含量,计算单位面积上的大气降水对天然森林生态系统的碳输入量,为后续碳平衡计算提供数据支撑。

49、再进一步地,所述步骤s7包括以下步骤:

50、s701、根据步骤s2-步骤s6确定的影响数据,基于碳平衡过程,计算土壤层、枯落物层以及冠层的碳储量变化情况:

51、δc=cm-c0

52、cm=scm+rcm+ucm+lcm+wc

53、c0=sc0+rc0+uc0+lc0

54、其中,δc表示观测期间天然森林生态系统各组分的碳储量变化值,单位为t/hm2,cm、c0分别表示观测初始阶段及末尾阶段天然森林生态系统各组分的碳储量,t/hm2,scm、rcm、ucm和lcm分别表示观测末尾阶段土壤、根系、地上部分和枯落物的碳储量,单位为t/hm2,wc表示观测期间的大气降水对天然森林生态系统的输碳量,单位为t/hm2,sc0、rc0、uc0和lc0分别表示观测初始阶段土壤、根系、地上部分和枯落物的碳储量,单位为t/hm2;

55、s702、通过涡度相关法,确定单位时间内的天然植被-土壤生态系统的碳通量,并利用碳通量验证基于碳平衡过程计算的碳储量变化情况:

56、

57、其中,r表示观测期间天然森林生态系统碳储量变化的相对偏差,单位为%,fc表示观测期间的天然森林生态系统总通量值,单位为t/hm2;

58、s703、基于验证结果,计算不同天然植被演替程度下天然森林生态系统地上植被、枯落物、根系以及土壤的碳储量变化幅度,并量化其对于碳平衡过程的贡献值,完成影响机理识别过程。

59、上述进一步方案的有益效果是:综合步骤s2-s6中获取的天然林生态系统各组分碳储量,量化植被演替对森林生态系统碳储量的影响大小,并通或涡度相关法结果验证上述计算结果,最终通过天然林各组分碳储量的变化幅度明确天然森林演替的影响大小,从而完成天然植被-土壤系统森林演替对碳平衡过程的影响机理识别方法,为探究气候变化背景下天然植被-土壤碳循环过程变化做出探索。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!