缝纫机的针板构造以及缝纫机的制作方法

本发明涉及一种精心设计为能够避免在被缝制物形成线迹时产生加绕线迹的缝纫机的针板构造,并且涉及具有该针板构造的缝纫机。

背景技术:

1、以往,已知如下缝纫机,即,具有:缝纫机构,其使上缝线穿过的缝针上下移动,使收纳有下缝线的旋梭与该缝针的上下移动同步地旋转,从而将上缝线缠绕于下缝线,对被缝制物(加工布)进行缝纫;以及进给机构,其使保持有该被缝制物的框(保持体)相对于落针位置相对地产生位移,从而在该被缝制物上沿任意方向形成线迹。在这种缝纫机中,针对每1个线迹,利用进给机构对被缝制物进行移动控制,从而能够在各个方向上形成各种长度的线迹。

2、对于利用这种缝纫机形成的线迹的品质,已知存在完美线迹和加绕线迹。完美线迹是使得上缝线和下缝线在相互实现均匀的状态下缠绕而形成的线迹,加绕线迹是仅使上缝线以描绘出螺旋形的方式与下缝线缠绕而形成的线迹。已知所形成的线迹是完美线迹还是加绕线迹大致存在两个要因。一种是由上缝线引起的要因,即,在使上缝线穿过的缝针刺入加工布时,从缝针的针孔的前侧向后方拔出而与加工布连结的上缝线,与线迹形成时的加工布的移动方向(线迹形成方向)相对应地,通过相对于缝针向左绕方向或右绕方向中的某一个方向缠绕而形成完美线迹或加绕线迹。已知在上缝线相对于缝针向右绕方向缠绕时形成加绕线迹。

3、此外,在整个本说明书中,前(“近前”、“前方”、“前侧”等)或后(“后方”、“后侧”、“里”、“里侧”等)是指主视观察的缝纫机的前或后,左或右是指主视观察的缝纫机的左或右,左绕方向或右绕方向是指俯视观察缝纫机时的方向(即,左绕为逆时针方向,右绕为顺时针方向)。

4、另一个是由下缝线引起的要因,即,依赖于从配置于针板下方的旋梭(下缝线线轴)通过该针板的针孔而与上方的加工布连结的下缝线的路径、和缝针的落针位置的关系,形成完美线迹或加绕线迹。即,已知在与线迹形成时的加工布的移动方向(线迹形成方向)相对应地,下缝线的路径相对于缝针的上下移动路线(落针位置)而处于右侧时,形成加绕线迹。

5、加绕线迹与完美线迹相比,不仅线迹的外观较差,而且还存在线迹容易松弛等导致缝纫品质下降的问题。因此,当前提出了避免加绕线迹的产生的各种方法。作为其一个例子,提出了如下方法,即,在每1个线迹的缝纫动作时,判断加工布的移动方向(线迹形成方向)是完美线迹形成方向还是加绕线迹形成方向,在判断为加绕线迹形成方向的情况下,通过框的移动或操作片等使得上缝线或下缝线相对于落针位置发生位移。

6、下述专利文献1公开了避免上缝线要因的加绕线迹的发明,在判断为保持有加工布的框的移动方向(线迹形成方向)是上缝线要因的加绕线迹形成方向时,不使框直接向为了形成线迹而设为目标的落针位置(目标位置)移动,而是在下降中的缝针的前端到达加工布的上表面之前,使框向针的左侧迂回之后到达目标位置。由此,使与加工布连结的上缝线相对于缝针向左绕地缠绕,从而避免上缝线要因的加绕线迹的产生。但是,为了通过在缝针的下降中使框迂回移动而实现使上缝线相对于缝针快速地向左绕地缠绕,需要使缝针的下降移动和框的迂回移动的定时准确地一致,存在如下问题,即,如果定时略微出现偏差,则无法使上缝线缠绕于缝针。因此,在专利文献1公开的技术中,难以可靠地避免加绕线迹的产生。

7、下述专利文献2公开了避免下缝线要因的加绕线迹的发明,在形成于针板的针孔中,在里侧连续设置切口部,在判断为保持有加工布的框的移动方向(线迹形成方向)是下缝线要因的加绕线迹形成方向时,不使框直接向为了形成线迹而设为目标的落针位置(目标位置)移动,而是在使框仿照该切口部的形状迂回移动之后到达目标位置。具体而言,该切口部具有从左侧延伸至右侧的前端部,以下缝线从左侧进入该切口部的前端部的方式使框迂回移动,使该下缝线在该切口部的前端部卡止,下缝线的路径通过落针位置的左侧而在里侧停止(即,缝针向下缝线的路径的右侧且前侧落针)。这样,针对向上方延伸而与加工布连结的下缝线的路径,缝针向该下缝线路径的右侧落针,由此意图避免下缝线要因的加绕线迹的产生。但是,在针孔的里侧连续设置的切口部具有从左侧延伸至右侧的前端部,必然在该前端部与针孔之间形成从右侧延伸至左侧的凸起(所谓的半岛部分),由于该凸起的存在,存在有可能引起上缝线断开的问题。

8、如周知所示,由外旋梭的尖端捕捉的上缝线环一边穿过外旋梭与内旋梭之间一边移动,通过天平的动作而被提升,一边缠绕于下缝线一边沿着下缝线上升。在专利文献2公开的构造中,沿着下缝线上升的上缝线环有可能会钩挂于与将该下缝线卡止的所述切口部的前端部相邻的所述凸起(半岛部分)。这样,产生上缝线断开。另外,下缝线进入上述切口部的前端部而卡止,因此根据下一个线迹的缝纫方向,下缝线会保持由切口部卡止的状态,有可能引起与通常的下缝线路径不同的问题。

9、下述专利文献3也公开了避免下缝线要因的加绕线迹的发明。在专利文献3中,设置有如下切换机构,即,将从旋梭伸出至针板的针孔的下缝线路径择一地切换为相对于缝针的上下移动路线(上下移动轨迹)偏向左侧的左侧路线和偏向右侧的右侧路线,通过压力缸驱动而进行该切换。在判断为保持有加工布的框的移动方向(线迹形成方向)是下缝线要因的加绕线迹形成方向时,在下降中的缝针的前端到达加工布的上表面之前,利用所述切换机构将下缝线的路径切换为左侧路线或右侧路线,由此避免加绕线迹的产生。但是,需要设置压力缸驱动式的切换机构,因此存在构造变得复杂的问题。

10、下述专利文献4公开了避免上缝线要因以及下缝线要因的加绕线迹的发明,具有:上缝线控制单元(针杆转动机构),其控制上缝线相对于缝针的关系;以及下缝线控制单元(导线机构),其控制下缝线相对于缝针的关系,与加工布的移动方向相对应地控制各控制单元,避免加绕线迹的产生。在专利文献4中,作为上缝线控制单元的针杆转动机构以及作为下缝线控制单元的导线机构分别由复杂的构造构成,因此存在缝纫机的构造变得复杂的问题。另外,在1个缝纫机机头具有多根针杆的多针缝纫机中,这样的结构复杂化成为更严重的问题。

11、下述专利文献5公开了一种能够使缝纫机机头和旋梭收纳部分别旋转而进行缝制的缝纫机,随着缝纫机机头的旋转,使缝针和旋梭的定时、缝纫机机头和旋梭收纳部的各旋转实现同步,由此提高缝纫品质。但是,必须具有用于使缝纫机机头和旋梭收纳部旋转的机构、对它们进行同步控制的单元,存在构造变得复杂的问题。另外,专利文献5所示的构造,适合于如点线线迹那样向一定方向以直线状缝纫的缝制,但在如缎纹线迹那样的线迹方向反转那样的刺绣的情况下,需要使机头和旋梭收纳部的旋转方向针对每一针而反转,缝纫方向也改变,因此同步控制非常困难。

12、专利文献1:日本特许2515400号

13、专利文献2:日本特开平6-343780号

14、专利文献3:日本特开2008-23261号

15、专利文献4:日本特开2012-213603号

16、专利文献5:日本特许2540051号

技术实现思路

1、本发明要提供一种构成为能够避免产生加绕线迹的缝纫机的针板构造,并且要提供具有该针板构造的缝纫机。

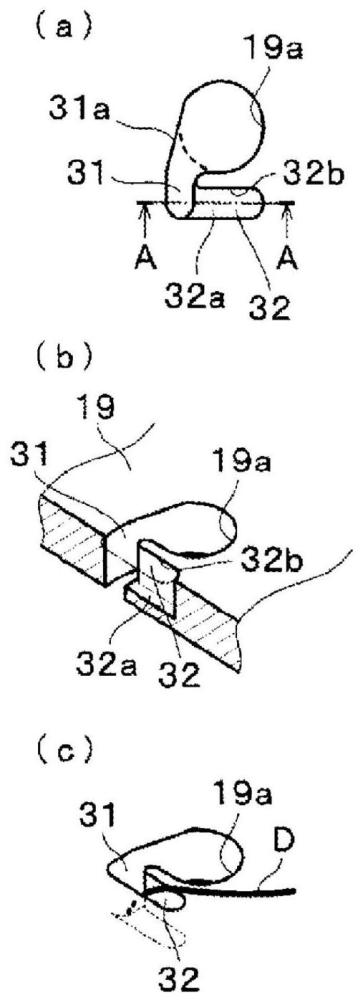

2、根据本发明的第1观点,提供一种适合于避免因下缝线要因而产生加绕线迹的缝纫机的针板构造。本发明涉及的缝纫机的针板构造的特征在于,具有针板,该针板具有用于使上下移动的缝针通过的针孔,所述针板具有靠近所述缝纫机的前表面地设置并与所述针孔连通的引导孔,并且该引导孔与所述缝针的上下移动路线相比更靠近所述缝纫机的旋梭的旋转方向地偏位配置,并且,所述针板在所述针孔的近前侧具有从所述引导孔向所述旋梭的旋转方向的相反方向延伸的槽部,该槽部的上方以及与所述引导孔连通的部分敞开,除此以外的部分成为底面及侧壁,由此,从所述旋梭伸出并向上方延伸的下缝线能够通过所述引导孔并经由所述槽部而被向所述针孔的近前侧引导。

3、详细而言,所述旋梭的旋转方向是指外旋梭的旋转方向,且是旋转的外旋梭的尖端在旋梭内捕捉(卡挂)上缝线线环时的方向。通常旋梭的旋转方向为逆时针方向,因此以此为前提而左右关系变得明确,换言之,捕捉上缝线线环时的外旋梭的尖端的移动方向(逆时针方向)在主视时朝向左侧。在该情况下,所述引导孔与所述缝针的上下移动路线相比更靠近左侧(靠近旋梭的旋转方向)地偏位配置,另外,所述槽部在所述针孔的近前侧从所述引导孔向右侧(向旋梭的旋转方向的相反方向)延伸。

4、如公知的那样,关于缝纫机,保持有被缝制物的保持体(缝制框或者刺绣框)配置于针板的上方,针对每1个线迹使该保持体在任意方向上移动,从而能够在被缝制物上在任意方向上形成线迹。另外,如公知的那样,使上缝线通过的缝针上下移动,使配置于针板的下方且收纳有下缝线的旋梭与该缝针的上下移动同步地旋转,从而使得上缝线缠绕于下缝线,由此对被缝制物进行缝纫。从旋梭伸出且向上方延伸的下缝线形成为从针板的开口(针孔)通过且与被缝制物连结的状态,从旋梭伸出且在上方与该被缝制物连结的下缝线也追随用于形成线迹的所述保持体(被缝制物)的移动而移动。根据该下缝线的移动方向,相对于缝针的上下移动路线的下缝线的路径也变化。

5、根据形成线迹时的被缝制物的移动方向(线迹形成方向),存在因下缝线要因而产生双重加绕线迹的区域。上缝线相对于缝针处于左侧(左绕)而落针,与此相对,从旋梭向针板的针孔延伸的下缝线路径位于缝针的上下移动路线(上下移动轨迹)的里侧而产生上述双重加绕线迹。鉴于这一点,本发明涉及的针板构造形成为如下结构,即,能够使得从旋梭向针板的针孔延伸的下缝线的路径不处于缝针的上下移动路线(上下移动轨迹)的里侧。即,在针板,作为开口不仅设置有针孔还设置有与该针孔连通的引导孔,并且,设置有与该引导孔连结的槽部。该引导孔靠近缝纫机的前表面并且与缝针的上下移动路线相比更靠近旋梭的旋转方向(靠近左侧)地偏位设置,该槽部在针孔的近前侧从该引导孔向旋梭的旋转方向的相反方向(向右侧)延伸。根据该构造,在产生双重加绕线迹的区域,能够使下缝线通过该引导孔,从该引导孔经由该槽部向针孔的近前侧引导。这样,在构造上强制使得从旋梭向针板的针孔延伸的下缝线路径到达缝针的上下移动路线(上下移动轨迹)的近前侧,从而能够避免因下缝线要因而产生加绕线迹。

6、另外,所述槽部具有底面,因此不会引起随着下缝线上升的上缝线线环卡挂于该槽部,因而,无需担忧引起上缝线断线。并且,下缝线仅卡止于槽部的侧壁,因此如果下缝线随着上缝线的上升被上拉,则下缝线容易从槽部脱离而返回至通常的路径,因此不会对形成下一个线迹时的下缝线路径造成不良影响。

7、根据本发明的第2观点,提供一种缝纫机,在上述第1观点涉及的结构的基础上,通过具有避免因上缝线要因而产生加绕线迹的结构,从而能够避免任何类型的加绕线迹的产生,能够使缝纫方向的整个范围的线迹形成为完美线迹,即,能够实现全完美线迹。

8、本发明的第2观点涉及的缝纫机具有:上述针板构造;缝纫机构,其使上缝线通过的所述缝针上下移动,使配置于所述针板的下方并且收纳有下缝线的所述旋梭与所述缝针的上下移动同步地旋转,由此使得上缝线缠绕于下缝线,对被缝制物进行缝纫;以及进给机构,其使保持有所述被缝制物的保持体相对于落针位置相对地发生位移,从而在该被缝制物上在任意方向上形成线迹。在一个实施例中,还具有:判定单元,其判定形成下一个线迹的方向是否属于与加绕线迹对应的规定区域;以及迂回控制单元,在判定为是所述规定区域时利用所述进给机构使所述保持体移动,由此使该保持体向与完美线迹对应的方向迂回,然后使该保持体向与所述下一个线迹对应的目标位置移动。

9、通过这种基于迂回控制单元的保持体的迂回移动,能够避免因上缝线要因而产生加绕线迹。在优选的实施例中,在使该保持体迂回移动时,追随该保持体而移动的下缝线被所述针板的引导孔引导,从该引导孔经由该槽部被向针孔的近前侧引导,卡止于该槽部的靠近该针孔的所述侧壁,由此,阻止该下缝线比缝针的上下移动路线更向里侧转移。因此,能够避免上缝线要因以及下缝线要因引起的双重加绕线迹。

10、在所述第2观点涉及的缝纫机的另一实施例中,作为用于避免因下缝线要因而产生加绕线迹的结构,具有下述那样的旋梭。如周知的那样,缝纫机的旋梭具有:线轴壳体,其旋转自由地收纳卷绕有下缝线的下缝线线轴;内旋梭,其收纳所述线轴壳体;以及外旋梭,其在该内旋梭的周围与所述缝针的上下移动同步地旋转,在所述内旋梭的上部前表面设置有落针孔。本技术中公开的旋梭的特征在于,在所述内旋梭的上部前表面,在从所述落针孔向所述外旋梭的旋转方向偏离的位置处形成凹部,该凹部的前侧及上下开口,里侧形成壁面,在所述线轴壳体设置有取线部件,该取线部件用于使从所述下缝线线轴导出的下缝线朝向所述内旋梭的所述凹部,从所述线轴壳体内的所述下缝线线轴导出的下缝线经由所述取线部件并通过所述凹部的开口部位而被向上方引出。

11、根据该结构,从旋梭通过针板的针孔而与上方的被缝制物连结的下缝线的路径,通过所述内旋梭的所述凹部,相对于缝针的上下移动路线(落针位置)而处于左侧。即,从下缝线线轴导出的下缝线被所述取线部件取向为朝向所述内旋梭的所述凹部,通过该凹部而朝向针板的针孔。该凹部形成于在所述外旋梭的旋转方向上性对于落针孔偏离的位置(即,相对于缝针的上下移动路线为左侧的位置),因此从旋梭朝向针孔的下缝线的路径处于缝针的上下移动路线的左侧。由此,能够使从旋梭朝向针孔的下缝线的路径不会到达缝针的上下移动路线的右侧,由此能够减少加绕线迹的产生。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!