一种异版面料及其制备方法与流程

本技术涉及面料领域,更具体地说,它涉及一种异版面料及其制备方法。

背景技术:

1、起绒织物是通过起绒整理,使织物表面具有绒层或毛绒外观的织物,织物起绒加工后可以改善织物的风格和外观,织物表面可以增加毛型感和保暖性,织物也可以变得蓬松厚实,手感柔软,织物的附加价值也会得到提升。

2、目前,为了增加起绒面料的厚度,一般会采用单层的起绒织物和其他单层的平纹织物进行复合,或者利用圆织机将平纹面和起绒面纺织在一起,针对前一种复合方式,在复合时需要用到粘合胶,而粘合胶中或多或少会存在有害物质,在面料生产加工过程中甚至是在后续使用面料的过程中用到的粘合胶都会对人体存在一定程度的影响,而针对后面一种纺织方式,得到的面料厚度仅仅为平纹面加上起绒面的厚度,面料的厚度还不足以满足企业追求增加面料厚度的要求。

3、因此,如何解决上述问题是非常必要的。

技术实现思路

1、为了提高面料的厚度,本技术提供一种异版面料及其制备方法。

2、第一方面,本技术提供一种异版面料,采用如下的技术方案:

3、一种抗起球异版面料,包括平纹面和起绒面,所述平纹面所用纱线的收缩率为14-16%,所述起绒面所用纱线的收缩率为9-10%;连接平纹面和起绒面的连接纱线的收缩率为29-31%;

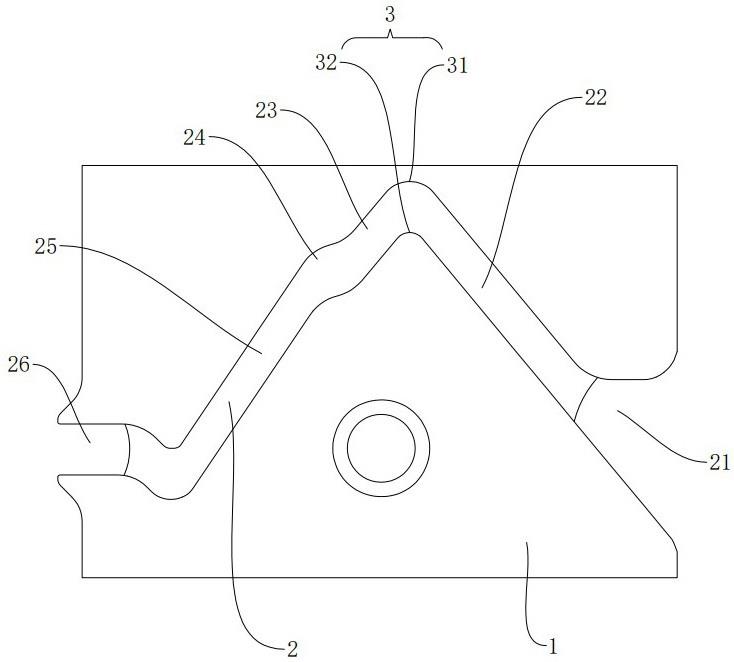

4、用于制作异版面料的大圆机中针筒的高度为124mm,大圆机中的三角开设有走针槽,所述走针槽依次分为进针段、挺针段、压针段、台肩段、弯纱段、回针段,所述挺针段和压针段之间有弧形角,弧形角包括上顶点和下顶点,所述三角的高度为25.5mm,所述弧形角的下顶点距三角底面距离为18.85-21.35mm,所述回针段的下内壁距三角底面的距离为6.35-7.85mm,所述走针槽宽度为3.151-3.153.5mm。

5、通过采用上述技术方案,在纺织时,起绒面中的纱线一般以线圈的方式进行排布,通过选用收缩率更大的连接纱线进行连接平纹面和起绒面,在后续处理时,连接纱线比起绒面发生更大的收缩,连接纱线在收缩时拉紧起绒面中的线圈,使得线圈的高度增加,从而使起绒面的厚度得到增加,进而可增加面料的整体厚度。

6、另外,三角中弧形角的下顶点距三角底面的距离一般是小于18mm,本技术通过增加下顶点距三角底面的距离,使得弧形角的上顶点和下顶点被抬高,从而使起绒面中线圈的高度得到增加,进而使得起绒面的厚度得到增加。同时,大圆机中针筒的高度一般是大于124mm,本技术通过调低针筒高度,使得起绒面中线圈的高度得到增加。综合以上技术方案,本技术得到的面料的厚度得到有效增加和改善,未使用粘合胶进行复合,节能环保,采用大圆机纺织即可制得厚度较厚的面料。

7、在一个具体的可实施方案中,所述平纹面所用纱线的收缩率为15%,所述起绒面所用纱线的收缩率为9.5%;连接平纹面和起绒面的连接纱线的收缩率为30%。

8、通过采用上述技术方案,使平纹面和连接纱线、起绒面和连接纱线之间的收缩率具有较大的差异值,从而在后续处理时,起绒面的厚度得到有效增加。

9、在一个具体的可实施方案中,所述平纹面的密度大于起绒面的密度。

10、通过采用上述技术方案,在制作服装时,平纹面在外侧,起绒面在内侧,平纹面的密度较大,可有效提高服装的防风、保暖效果,同时也可以适当的增强抗起球效果。

11、在一个具体的可实施方案中,所述起绒面所用纱线表面包覆有聚多巴胺膜,纱线由以下重量份的原料制成:聚酯切片100-120份,硅烷接枝云母粉10-12份。

12、通过采用上述技术方案,云母粉具有较佳的抗酸碱腐蚀性能、弹性和韧性,云母粉自身的片状结构具有光滑质感,同时耐磨性优,在制备纱线时加入云母粉,可赋予纱线耐磨性,降低纱线中的纤维因耐磨性较差而出现起球现象的可能性;另外,将硅烷与云母粉进行接枝,在纱线成型过程中,硅烷在体系中的迁移作用可促使云母粉在纱线表层排列,从而促使纱线表面更加光滑耐磨,从而可进一步降低织物出现起球现象的可能性。同时,限定硅烷接枝云母粉的掺量,使得纱线兼具耐磨性和韧性,当硅烷接枝云母粉添加太少时,无法起到增强纱线耐磨性的效果,当添加太多时,纱线的韧性可能会被降低。

13、纱线成型之后,在纱线表面再包覆聚多巴胺膜,首先,聚多巴胺膜致密光滑的结构能够提高纱线的表面光滑度,减少纱线因摩擦而出现起球现象,其次,聚多巴胺表面含有丰富的活性基团酚羟基和氨基,酚羟基的氧原子采用sp2杂化,提供一对孤对电子与苯环碳原子形成离域键,羟基的推电子效应加强了氧-氢键的极性,聚多巴胺中的这种活性基团可与硅烷中的基团产生分子间作用力,使得聚多巴胺膜能够牢固的粘附在纱线表面,从而降低因摩擦而使聚多巴胺膜从纱线表面脱落的可能性,使纱线表面能够保持持久的光滑度。

14、将硅烷接枝云母粉和纱线表面包覆聚多巴胺膜配合使用,首先利用聚多巴胺膜实现纱线的抗起球效果,当在纱线使用过程中因受到磨损而使聚多巴胺膜从纱线上脱落时,纱线表层排列聚集的云母粉起到抗起球效果,从而两者配合可以使纱线具有持久的抗起毛起球性能。

15、在一个具体的可实施方案中,所述聚酯切片经大分子长链硅烷改性,所述硅烷接枝云母粉为小分子硅烷与云母粉接枝。

16、通过采用上述技术方案,大分子长链硅烷和小分子硅烷均有迁移的倾向,且小分子硅烷相较于大分子长链硅烷更容易迁移,在纱线成型过程中,小分子硅烷会促使云母粉向纱线表层聚集,大分子长链硅烷的长链会自纱线内部向纱线表层延伸,大分子长链硅烷的长链结构不仅提供可与聚多巴胺中活性基团产生相互作用力的基团,同时,还可以促进小分子硅烷在体系中分散更加均匀,使云母粉能够均匀的排列在纱线表层,从而使纱线的结构及性能更加均一稳定,降低了织物在长期使用过程中产生起球的问题。

17、在一个具体的可实施方案中,所述聚酯切片的制备如下:将聚酯切片与大分子长链硅烷按照质量比为100:(2-3)混合,并于60-70℃下持续搅拌混合,干燥后,得处理后的聚酯切片。

18、在一个具体的可实施方案中,所述大分子长链硅烷为十八烷基三甲氧基硅烷或十六烷基三甲氧基硅烷。

19、通过采用上述技术方案,大分子长链硅烷可接枝到聚酯切片上,从而在后续制备纱线时,聚酯切片上的大分子长链硅烷可促进云母粉分散的更加均匀,同时也能够与聚多巴胺膜产生相互作用,使聚多巴胺膜能够牢固的附着在纱线表面。

20、在一个具体的可实施方案中,所述硅烷接枝云母粉的制备如下:将云母粉投入小分子硅烷的水溶液中,加热至60-70℃,反应后过滤、干燥,得硅烷接枝云母粉。

21、在一个具体的可实施方案中,所述小分子硅烷为3-氨基丙基三乙氧基硅烷。

22、通过采用上述技术方案,可将小分子硅烷接枝到云母粉上,使得云母粉在小分子硅烷的迁移作用下能够向纱线表层排列聚集,从而可增强纱线的表面光滑度和耐磨性,降低纱线出现起毛起球的现象。

23、在一个具体的可实施方案中,纱线表面包覆有聚多巴胺膜的制备过程如下:将纱线浸入盐酸多巴胺溶液中,于40-60℃下混合反应2-3h,取出、干燥,得表面包覆有聚多巴胺膜的纱线。

24、通过采用上述技术方案,使多巴胺在纱线表面发生自聚,形成聚多巴胺膜。

25、第二方面,本技术提供一种异版面料的制备方法,采用如下的技术方案:

26、一种异版面料的制备方法,选用收缩率为14-16%的纱线作为平纹面用纱线,选用收缩率为9-10%的纱线作为起绒面用纱线,选用收缩率为29-31%的纱线作为连接平纹面和起绒面的纱线,然后用大圆机进行纺织,制得异版面料。

27、通过采用上述技术方案,可制得具有抗起球性能的纺织面料。

28、第三方面,本技术提供异版面料的应用,采用如下的技术方案:

29、异版面料的应用,用于制作服装。

30、综上所述,本技术具有以下有益效果:

31、1、通过选用收缩率更大的连接纱线连接平纹面和起绒面,在后续处理过程中,使得起绒面中的线圈被拉紧,从而使起绒面的厚度得到增加,同时,通过调整三角中弧形角的高度和针筒高度,进一步使面料的厚度得到增加。

32、1、本技术先用硅烷接枝云母粉使云母粉在纱线表层排列聚集,然后在纱线表面再包覆聚多巴胺膜,从而使纱线具有较佳的抗起毛起球性能,使得织物具有优良的使用质感。

33、2、本技术利用大分子长链硅烷处理聚酯切片、利用小分子硅烷接枝云母粉,使得云母粉能够均匀分散、排列在纱线表层,同时使聚多巴胺膜牢固的附着在纱线表面,从而使纱线具有持久的抗起毛起球效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!