具有交通谷的高架铁路客站的制作方法

1.本实用新型涉及铁路客站,尤其涉及一种具有交通谷的高架铁路客站。

背景技术:

2.目前我国大部分特大型高架车站站场形式基本采用各车场场站紧密布置形式,如武汉站、广州南站。此种布置方式在一定程度节约了用地,并使场站下部形成一整体空间。但由于场站紧密布置使场站下部空间采光通风不良。同时随着目前城市轨道交通到达车站客流的占比日益加大(广州南站达45%,武汉站达55%),轨道交通和国铁站房的换乘便捷度要求越来越高。目前武汉站、广州南站地铁均设置在出站站厅层下部,地铁旅客可通道垂直交通到达场站下部功能层,然后再通过场站下部功能层两侧垂直交通到达高架候车层进行候车。此种交通流线需旅客从场站下部功能层中部走到端部并上至高架层,并且要从高架层两端走至所需候车站台区域,整体交通流线过长,不便捷。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种具有交通谷的高架铁路客站,旨在用于解决现有的高架车站的交通流线过长的问题。

4.本实用新型是这样实现的:

5.本实用新型实施例提供一种具有交通谷的高架铁路客站,包括地面进出站层、地下地铁层以及高架候车厅,所述地下地铁层位于所述地面进出站层正下方,所述高架候车厅设于所述地面进出站层上,还包括两个高架站场,所述高架候车厅位于所述高架站场上方且所述高架候车厅与两个所述高架站场之间均通过第一斜梯连接,于所述高架候车厅开设有交通谷口,所述高架候车厅与所述地面进出站层之间通过第二斜梯连接,且所述第二斜梯的上端位于所述交通谷口内,且两个所述高架站场分别位于所述第二斜梯的两侧。

6.进一步地,于所述地面进出站层开设有中庭,所述中庭连通所述地面进出站层与所述地下地铁层,所述地下地铁层与所述地面进出站层之间通过第三斜梯连接,所述第三斜梯的上端位于所述中庭内。

7.进一步地,所述交通谷口呈长条状,且所述第二斜梯的下端位于所述交通谷口的水平投影内。

8.进一步地,所述交通谷口为两个,且两个所述交通谷口均沿平行于所述高架站场的轨道线路方向延伸,且每一所述交通谷口均对应有一组所述第二斜梯。

9.进一步地,所述第二斜梯由对应所述交通谷口远离所述中庭的一端向靠近所述中庭的方向向下倾斜延伸。

10.进一步地,两个所述高架站场朝向所述第二斜梯的一侧均设置有透明声屏障。

11.进一步地,所述第二斜梯的上端靠近所述高架候车厅其中一侧边沿的中间位置,且该边沿为高架候车厅沿垂直于所述高架站场的轨道线路方向延伸。

12.进一步地,所述地下地铁层的轨道线路方向垂直或者平行于所述高架站场的轨道

线路方向。

13.进一步地,还包括位于所述高架站场与所述地面进出站层之间的快速通道,所述快速通道与所述高架站场之间通过第四斜梯连接,所述快速通道与所述地面进出站层之间通过第五斜梯连接。

14.进一步地,所述高架候车厅的顶盖对应所述交通谷口处至少部分为透光罩。

15.本实用新型具有以下有益效果:

16.(1)本实用新型高架铁路客站具有两个分离高架站场,在分离站场间设置交通谷,交通谷口与第二斜梯配合形成的交通谷一端设置在高架进站广厅中部,另一端设置地面进出站层,而通过中庭与第三斜梯进一步扩大前述的交通谷,是的交通谷的一端延伸至地下地铁层。从而表明交通谷口的位置设置既区别于其他客站(位于高架候车厅的端部位置、四角位置或者仅高架腰部位置),使旅客乘车流线短,同时表明交通谷旅客进站模式设置区别于其他客站(位于车站两侧或车站周边)可将主要到站大流量旅客通过交通谷直接送达高架候车层,使大流量旅客乘车便捷。

17.(2)交通谷在地下地铁层、地面进出站层均为向周边空间四周“十字”敞开,在站台层通过“透明声屏障”隔离,在高架候车厅呈一字“线性”布置。此种设置不仅使空间交通导向性从下至上逐层归拢明确,具有非常好的导流作用,同时地下地铁层、地面进出站层敞开空间满足交通谷通风、散热需求,且高架站场对应交通谷的两侧封闭满足站台采光及交通谷隔声需求。

18.(3)在高架候车厅上设置有交通谷口,通过该交通谷口直接将高架候车厅与地面进出站层及地铁站厅层连通,并通过跃层透明棚将交通谷与高架候车层既分隔,又融合,既不影响候车厅功能,又可以将高架候车厅及高架室外的光直接透至地面进出站层,同时在地面进出站层设置进站广厅,可以将地下地铁层、地面进出站层以及高架候车厅进行空间串联,使得地面进出站层与地下地铁层具有非常好的透光效果。

附图说明

19.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

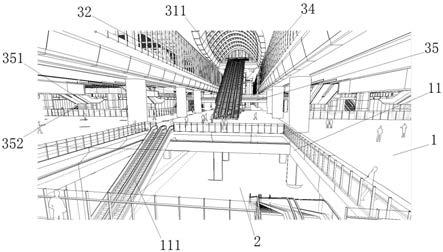

20.图1为本实用新型实施例提供的具有交通谷的高架铁路客站的交通谷口与中庭配合的结构示意图;

21.图2为本实用新型实施例提供的具有交通谷的高架铁路客站沿高架线站长度方向的结构示意图;

22.图3为本实用新型实施例提供的具有交通谷的高架铁路客站沿垂直于高架线站长度方向的结构示意图;

23.图4为本实用新型实施例提供的具有交通谷的高架铁路客站的高架候车厅的结构示意图。

具体实施方式

24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

25.参见图1

‑

图3,本实用新型实施例提供一种具有交通谷的高架铁路客站,可以用作特大型铁路客站,可以实现地铁与国铁之间的换乘,由此具有国铁与地铁两种线路,具体包括地面进出站层1、地下地铁层2以及高架候车厅31,地下地铁层2位于地面进出站层1的正下方,高架候车厅31则架设于地面进出站层1上,即地铁位于地下,国铁则位于地上高架,而地面进出站层1则作为客站的进出通道,作为具有交通谷的高架铁路客站的进出站厅,其为国铁与地铁的中转枢纽。另外客站还包括两个高架站场32,高架候车厅31位于高架站场32上方且高架候车厅31与两个高架站场32之间均通过第一斜梯33连接,具体是高架候车厅31与高架站场32的站台之间通过第一斜梯33连接,由此第一斜梯33的个数多组,每一侧的高架站场32与高架候车厅31之间均通过多组第一斜梯33连接,而第一斜梯33可以为单独的步梯、或者单独的自动扶梯或者同时包括步梯与自动扶梯;另外在高架候车厅31开设有交通谷口311,高架候车厅31与地面进出站层1之间通过第二斜梯34连接,且第二斜梯34的上端位于该交通谷口311内,且两个高架站场32分别位于第二斜梯34的两侧,通过交通谷口311与第二斜梯34配合形成交通谷结构体系,实际上,采用这种分离式高架站场32布置方式并不会过多影响站场的布置空间,高架候车厅31至少部分结构是位于高架站场32的正上方。本实用新型中,所谓的交通谷口311为高架候车厅31底板上开设的开口,当然该开口的尺寸要远大于第二斜梯34上端所占的空间,其一方面是作为第二斜梯34的进出口,另一方面还可以作为高架候车厅31与地面进出站层1之间的贯通口,对于第二斜梯34可以包括多组自动扶梯以及一组或者多组步梯,旅客可以由地面进出站层1乘坐第二斜梯34直接至高架候车厅31,而高架候车厅31作为客站的顶层,由此通过交通谷口311使得地面进出站层1与客站的顶部贯通为整体,高架候车厅31的光线通过交通谷口311透射至地面进出站层1,从而形成非常好的通风采光效果,另外由于站场采用分离式方式,两个高架站场32分别位于第二斜梯34的两侧,或者说两个高架站场32分别位于交通谷口311的两侧,进而使得交通谷口311的设置位置在两个高架站场32之间,而不会限制在两个高架站场32的两侧,进而可以具有更好的导流效果,旅客乘坐国铁的流线比较短,方便乘车。另外针对交通谷结构,两个高架站场32朝向第二斜梯34的一侧均设置有透明声屏障,即两个高架站场32朝向交通谷的一侧设置有透明声屏障,透明声屏障将交通谷与高架站场32分开,进而使得高架站场32具有非常好的采光效果,同时达到很好的隔音目的。

26.参见图1,进一步地,在地面进出站层1开设有中庭11,中庭11连通地面进出站层1与地下地铁层2,地下地铁层2与地面进出站层1之间通过第三斜梯111连接,第三斜梯111的上端位于中庭11内,第三斜梯111可以为多组,采用自动扶梯以及步梯等。本实施例中,在地面进出站层1的地板也开设开口,由此使得地面进出站层1与地下地铁层2也形成贯通,即地下地铁层2、地面进出站层1以及高架候车厅31在空间上依次贯通,使得三者形成整体空间,进而可以起到扩大上述交通谷的效果,使得交通谷的下端延伸至地下地铁层2,有效避免传统的客站中地铁与国铁完全分离的形式。中庭11与交通谷口311之间可以完全错开,当然两

者之间在水平方向上也不会错开较大的距离,或者两者之间在水平方向有一定的交错区域,从而可以使得地下地铁层2具有非常好的采光以及通风效果。实际上还可以在高架候车厅31对应交通谷口311处设置有罩盖,该罩盖为透明结构,可以封堵交通谷口311的大部分区域,保证采光效果,当然对应第二斜梯34的梯口位置不能封堵,而罩盖可以采用活动打开的结构,即可以控制罩盖的打开与关闭,一方面使得交通谷口311处的通风性能可控,同时在高架候车厅31的室内空调开启时,罩盖则可以一定程度隔离高架候车厅31与地面进出站层1。另外通过这种结构形式,地面进出站层1为地下地铁层2与高架候车厅31之间的中转枢纽,进入地面进出站层1的旅客可以根据自己的行程是由第二斜梯34进入高架候车厅31,还是由第三斜梯111进入地下地铁层2,而且乘坐地铁的旅客在换乘国铁时,依次穿过中庭11与交通谷口311,流线非常短,快捷方便。当然这里的地下地铁层2不是指只有一层,一般为两层,比如站厅层与站台层,而地下地铁层2的轨道线路方向与高架站场32的轨道线路方向垂直或者平行,可以方便国铁部分与地铁部分的立柱施工。

27.参见图1以及图4,在本实用新型的优选实施例中,交通谷口311呈长条状,且第二斜梯34的下端位于交通谷口311的水平投影内,由此可以表明交通谷口311的水平投影长度是大于第二斜梯34的水平投影长度,交通谷口311尺寸明显大于传统斜梯的梯口尺寸,使得高架候车厅31与地面进出站层1具有较大的贯通面积。一般来说,交通谷口311可以设置两个,且两个交通谷口311均沿高架站场32的轨道线路方向延伸,且每一交通谷口311均对应有一组第二斜梯34,两个交通谷口311分别位于中庭11的相对两侧,其实可以认为两个交通谷口311相对中庭11来说是对称设置,即两者位于同一直线上,由此,第二斜梯34沿对应交通谷口311远离中庭11的一端向靠近中庭11的方向向下倾斜延伸,且第二斜梯34的下端与中庭11对应侧之间具有一定距离,当然该距离不会太小,以使地面进出站层1对应第二斜梯34的下端处具有足够的空间,以便于旅客量较大时第二斜梯34的下端与中庭11之间产生拥挤,当然两者之间的距离也不会太大,方便地铁内旅客换乘国铁,另外由于两个交通谷口311位于同一直线上,则对应两个第二斜梯34也位于同一平面内,从而可以减少两个第二斜梯34沿垂直于高架站场32的轨道线路方向的空间,进而可以保证两个分离的高架站场32的沿该方向的占用空间,一般来说占用的空间为20多米,可以使得第二斜梯34设置多组自动扶梯以及步梯等,保证旅客的通行效率,同时有效保证采光效果,而对于较大的客站来说,20多米的占用空间对高架站场32的影响非常小。当然在另一种实施例中,还可以将两个交通谷口311贯通为一个整体,且在该交通谷口311的两个端部位置分别设置第二斜梯34,也可以将该交通谷口311在中间位置进行简单分隔,该分隔位置串联高架候车厅31,使得高架候车厅31在交通谷口311的两侧为一个有机整体。具体地,第三斜梯111的倾斜方式与第二斜梯34的倾斜方式相同,可以由中庭11靠近第二斜梯34下端的一侧向下倾斜延伸,当然由于设置两组第二斜梯34,对应地在中庭11处也设置两组第三斜梯111,其可以有效缩短第三斜梯111至第二斜梯34之间的距离,当旅客由第三斜梯111上升至地面进出站层1时,其可以直接观察到前方位置有第二斜梯34,旅客经由地铁换乘国铁非常方便,流线比较短,而且无需路引标识,交通谷口311就可以作为高架候车厅31的流线标识。当然,第三斜梯111与对应的第二斜梯34之间应错开设置,可以使得乘坐国铁与乘坐地铁的人流形成错开,避免中庭11与第二斜梯34之间产生拥堵。

28.继续优化上述实施例,将中庭11设置于地面进出站层1的中间位置,地面进出站层

1的进出口靠近地面进出站层1的中间位置,这里所谓的进出口是对应地面交通的进出口,各个进出口处均对应有相应的地面交通区域,比如出租车、大巴车、公交车以及社会车等停车区域,进而可以方便旅客经由相应的进出口进入地面进出站层1内。具体是地面进出站层1可以具有多个进出口,而每一进出口均靠近地面进出站层1对应侧的中间位置,而第二斜梯34的下端也均靠近地面进出站层1的中间位置,由此,由地面进出站层1的进出口进入地面进出站层1内后,具体是由地面进出站层1的腰部位置进入地面进出站层1,进而使得旅客无论是乘坐国铁,还是地铁,其流线均非常短。实际上,地面进出站层1作为换乘枢纽,在由此,无论是从哪个方向进入地面进出站层1的旅客整体流线均比较短,换乘非常方便。

29.参见图1

‑

图3,本实用新型还公开另外的实施例,第二斜梯34的上端靠近高架候车厅31其中一侧边沿的中间位置,且该边沿为高架候车厅31沿垂直于高架站场32的轨道线路方向延伸,则两个第二斜梯34上端位于两个交通谷口311相背离的一端,可以实现高架候车厅31上旅客分流。通常来说该边沿为高架候车厅31的长边,则两个交通谷口311沿高架候车厅31的宽度方向延伸,且两者位于同一直线上,则表明旅客是由高架候车厅31的腰部位置进入(传统的高架候车厅31是端部进入),再由高架候车厅31的腰部向两个端部分流,极大解决了旅客便携乘车需求。另外,高架候车厅31作为客站的顶层,其顶盖312对应交通谷口311处至少部分为透光罩313,阳光可以经由透光罩313透射至高架候车厅31,且由于透光罩313至少部分对应交通谷口311,则透射至高架候车厅31内的阳光可经由交通谷口311照射至地面进出站层1,且还可以经由中庭11进入地下地铁层2,可以进一步提高地面进出站层1以及地下地铁层2的采光性能,另外由交通谷口311透射的阳光可以作为引导旅客流线的天然标识。对于透光罩313只是作为高架候车厅31顶盖312的一部分,透光罩313可以为十字形,其中一条线沿交通谷口311的长度方向延伸,位于交通谷口311的正上方,另外一条线垂直于交通谷口311的长度延伸方向,且两条线在靠近交通谷口311处的宽度尺寸大于远离交通谷口311处的宽度尺寸,具体是两条线的交汇处宽度尺寸均比较大,该部分位于两个交通谷口311的正上方,从而使得两个交通谷口311均具有非常好的透光效果,阳光无论是哪个方向射入高架候车厅31均可以由交通谷口311透入地面进出站层1。

30.再次参见图1以及图2,在本实用新型的另外实施例中,客站还包括有快速通道35,该快速通道35位于高架站场32与地面进出站层1之间,且快速通道35与高架站场32之间通过第四斜梯351连接,且与地面进出站层1之间通过第五斜梯352连接。快速通道35为国铁的进出站线路,快速通道35至少部分是沿垂直于高架站场32的长度方向延伸,两个高架站场32的各站台均通过第四斜梯351与该快速通道35连接,而第五斜梯352则设置于靠近第二斜梯34处,具体是可以设置两条快速通道35,两条快速通道35沿高架站场32的长度方向间隔布置且与两个高架站场32的各站台均连接,且分别位于中庭11的相对两侧,而第五斜梯352则均是由快速通道35向中庭11的一侧向下倾斜延伸,且第五斜梯352的下端靠近中庭11设置,另外第四斜梯351则是由高架站场32的站台向远离中庭11的方向向下倾斜,则该第四斜梯351的上端可以布置在靠近对应站台的中间位置,作为进站考虑时,旅客可以直接经由快速通道35进入相应站台,而无需进入高架候车厅31,旅客上车流线非常短,可以达到快速进站上车的目的,当然其还可以作为出站考虑,可以增加旅客的出站方式,进而使得国铁的出站流线也非常短,旅客由快速通道35通行后可以快速换乘地铁或者其它地面交通。

31.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本

实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1