一种低挠度大悬挑结构的制作方法

1.本技术涉及建筑悬挑领域,尤其是涉及一种低挠度大悬挑结构。

背景技术:

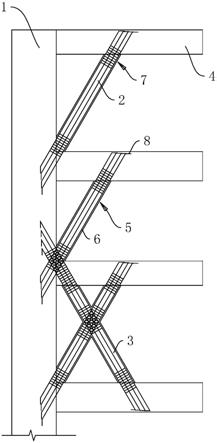

2.目前悬挑结构是工程结构中常见的结构形式之一,这种结构是从主体结构悬挑出梁或板,形成悬臂结构,广泛用于建筑工程中的雨篷、挑檐、外阳台、挑廊等。

3.参照图1,相关技术中,大悬挑包括多层悬挑本体4以及多组斜撑2,悬挑本体4相互平行且垂直墙体1并固接于墙体1上,每组斜撑2的一端固接于相对应悬挑本体4下部的墙体1上,每组斜撑2另一端固接于相对应悬挑本体4的下表面。斜撑2、悬挑本体4以及墙体1形成三角形结构,使悬挑结构稳定。

4.针对上述相关技术方案,发明人发现:在最下层悬挑本体4下由于空间不足等无法设置斜撑2的情况时,悬挑本体4无斜撑2支撑,使结构稳定性降低。

技术实现要素:

5.为了改善最下层悬挑本体下由于空间不足等无法设置斜撑的情况时,悬挑本体无斜撑支撑导致的结构稳定性下降的问题,本技术提供一种低挠度大悬挑结构。

6.本技术提供的一种低挠度大悬挑结构采用如下的技术方案:

7.一种低挠度大悬挑结构,包括多层悬挑本体以及多组斜撑,斜撑一端与墙体固连,另一端与对应的悬挑本体下表面固连,在最下层悬挑本体上方设置有交叉斜撑,交叉斜撑一端与最下层悬挑本体上表面远离墙体固定连接,另一端与倒数第二排悬挑本体下表面固定连接。

8.通过采用上述技术方案,交叉斜撑支撑最下层悬挑本体,相较于相关技术中依然用斜撑对最下层悬挑本体进行支撑,交叉斜撑设置在最下层悬挑本体上方,使最下层悬挑本体下方无支撑物,这样的设计最下层悬挑本体下方留出空间,能够适应最下层悬挑本体无法假设斜撑的情况,并且改善了最下层悬挑本体的挠度。

9.优选的,斜撑以及交叉斜撑是钢筋混凝土梁结构,梁结构中包括钢筋笼,单个钢筋笼包括多根主筋,多根主筋相互平行且环形设置,主筋与相对应的斜撑以及交叉斜撑延伸的方向相同。

10.通过采用上述技术方案,钢筋笼与混凝土结构的结构强度大、刚度高,使用此结构,使大悬挑结构强度以及刚度更高,从而降低挠度。

11.优选的,交叉斜撑与最下端斜撑交叉固连。

12.通过采用上述技术方案,交叉斜撑与最下端斜撑以及最下层悬挑本体形成三角形结构,使结构更加稳定,加上交叉斜撑固定点有三个,也使交叉斜撑固定的更加稳定,从而改善了最下层悬挑本体的挠度。

13.优选的,交叉斜撑与最下端斜撑的交叉连接处,交叉斜撑与最下端斜撑中的多根主筋上包设有多根箍筋。

14.通过采用上述技术方案,箍筋的缠绕使钢筋与混凝土结合更加紧密,提高了钢筋混凝土的结构强度,同时在交叉斜撑与斜撑相交处的箍筋能够相互交叉,这样在浇筑混凝土后大大提升了交叉斜撑与斜撑的交叉处的结合强度。

15.优选的,斜撑内部钢筋笼的一端在悬挑本体与墙体的连接处插入墙体,另一端插入悬挑本体内部;交叉斜撑内部钢筋笼的一端穿过倒数第二排悬挑本体插入墙体,另一端插入最下层悬挑本体。

16.通过采用上述技术方案,钢筋笼插入悬挑本体以及墙体,使斜撑以及交叉斜撑不仅能够通过混凝土自身的粘合力将斜撑以及交叉斜撑与悬挑本体以及墙体粘合,还能够通过钢筋插入悬挑本体以及墙体后钢筋提供的支撑力,这使斜撑以及交叉斜撑能够更好的连接悬挑本体以及墙体。

17.优选的,斜撑与墙体的连接处、斜撑与悬挑本体的连接处以及交叉斜撑两端与悬挑本体的连接处,多根主筋上包设有多根箍筋。

18.通过采用上述技术方案,斜撑以及交叉斜撑与墙体以及悬挑本体连接处设置的箍筋,使这些连接处的结合强度更高,结构更加稳定。

19.优选的,多根主筋矩形排布,箍筋包括第一箍筋、第二箍筋以及第三箍筋,第一箍筋包设在环形排布的主筋外周,第二箍筋围绕第一排中间两根主筋以及最后一排中间两根主筋设置,第三箍筋围绕对侧两列中间各两根主筋设置。

20.通过采用上述技术方案,箍筋围绕主筋,并且箍筋能够穿过钢筋笼内部将主筋包裹,这样使钢筋笼与混凝土连接的更加紧密,增加了结构的强度。

21.优选的,主筋插入悬挑本体一端水平弯折形成第一弯折头,主筋插入墙体一端向下弯折均形成第二弯折头。

22.通过采用上述技术方案,使主筋自由端能够改变方向插入混凝土,主筋两端的第一弯折头以及第二弯折头能够形成类似钩子状结构,使钢筋笼与墙体以及悬挑本体连接的更加紧密,进而改善总体结构的稳定性。

23.综上所述,本技术具有以下技术效果:

24.1.通过设置了交叉斜撑,使最下层悬挑本体下方无支撑物并且能够保证悬挑本体的挠度;

25.2.通过设置了箍筋,使交叉斜撑、斜撑、悬挑本体以及墙体之间结合更加紧密,结构强度更高。

附图说明

26.图1是本技术相关技术中大悬挑结构的示意图;

27.图2是本技术实施例中大悬挑结构的示意图;

28.图3是本技术实施例中大悬挑结构中钢筋笼的示意图;

29.图4是本技术实施例钢筋笼的截面图。

30.图中,1、墙体;2、斜撑;3、交叉斜撑;4、悬挑本体;41、最下层悬挑本体;5、钢筋笼;6、主筋;7、箍筋;71、第一箍筋;72、第二箍筋;73、第三箍筋;8、第一弯折头;9、第二弯折头;i

‑

xii、一到十二号主筋。

具体实施方式

31.以下结合附图对本技术作进一步详细说明。

32.参照图2,本技术提供了一种低挠度大悬挑结构,包括多层悬挑本体4以及多组斜撑2,悬挑本体4相互平行且垂直固定在墙体1上,多组斜撑2相互平行设置,单个斜撑2一端与相对应的悬挑本体4固定连接,另一端与墙体1固定连接,并且斜撑2与墙体1的连接处与下一层悬挑本体4与墙体1的连接处对齐。在最下层悬挑本体4与倒数第二层悬挑本体4之间设置有交叉斜撑3,交叉斜撑3以及斜撑2均是钢筋混凝土梁结构。

33.交叉斜撑3一端与最下层悬挑本体41上表面固定连接,另一端在倒数第二层悬挑本体4与墙体1的连接处与倒数第二层悬挑本体4下表面固定连接。交叉斜撑3的中段与最下端斜撑2的中段交叉固接。这样使最下层悬挑本体41不再由斜撑2在其下方进行支撑,而是由交叉斜撑3在最下层悬挑本体41的上方对其进行支撑,这样很好的改善了在最下层悬挑本体41下方无法设置斜撑2时,大悬挑结构强度低、挠度大的问题。

34.参照图3,斜撑2以及交叉斜撑3内部包括钢筋笼5,钢筋笼5包括多根主筋6。斜撑2内部的主筋6两端头分别插入到悬挑本体4以及墙体1内部,交叉斜撑3内部主筋6一端插入最下层悬挑本体41内部,另一端穿过倒数第二层悬挑本体4插入到墙体1内部。在主筋6插入悬挑本体4的端头向远离墙体1的方向弯折形成第一弯折头8,主筋6插入墙体的端头向下弯折形成第二弯折头9。第一弯折头8与主筋6、第二弯折头9与主筋6分别形成钩子状结构,这样就加强了主筋6与墙体1、主筋6与悬挑本体4的连接强度。在斜撑2与墙体1的连接处、斜撑2与悬挑本体4的连接处、交叉斜撑3两端与悬挑本体4的连接处、在交叉斜撑3与最下端斜撑2的交叉连接处上,交叉斜撑3以及斜撑2内部的多根主筋6上包设有多根箍筋7,箍筋7与主筋6垂直设置。

35.斜撑2、墙体1以及悬挑本体4能够形成三角形结构,交叉斜撑3、斜撑2以及悬挑本体4同样能够形成三角形结构,三角形结构具有较好的结构稳定性,使大悬挑结构更加稳定;再加上斜撑2、交叉斜撑3、悬挑本体4以及墙体1之间的连接处均设有箍筋7,箍筋7能够使钢筋笼5与混凝土连接的更加紧固,这样使大悬挑总体结构更加稳定。

36.参照图4,每组钢筋笼5包括十二根主筋6,且十二根主筋6以矩形环形排布,从钢筋笼5中部截断沿钢筋笼5延伸方向观察,十二根主筋6从左上角开始顺时针依次为一到十二号主筋6。箍筋7包括第一箍筋71、第二箍筋72以及第三箍筋73,第一箍筋71包设在一到十二号主筋6外周;第二箍筋72包设在二号三号八号以及九号主筋6外周;第三箍筋73包设在五号六号十一号以及十二号主筋6外周。第一箍筋71、第二箍筋72以及第三箍筋73在主筋6延伸方向交错排布。这样的箍筋7缠绕方式使箍筋7能够深入到钢筋笼5内部,使钢筋笼5与混凝土连接更加紧固,从而使斜撑2以及交叉斜撑3强度更高。

37.综上所述,本技术的使用过程为:人们将斜撑2内部的主筋6预先插入悬挑本体4以及墙体1内部,运用扎丝将箍筋7与主筋6捆绑固接;将交叉斜梁内部的主筋6插入最下层悬挑本体41、倒数第二层悬挑本体4以及墙体1内部,运用扎丝将箍筋7与主筋6捆绑固接。在钢筋笼5外周围绕注浆模板,然后向钢筋笼5内部注入混凝土,待混凝土干燥,低挠度大悬挑结构加工完毕。

38.本具体实施例仅仅是对本技术的解释,其并不是对本技术的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本

申请的权利要求范围内都受到专利法的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1