基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统

1.本实用新型属于古建筑保护技术领域,尤其涉及基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统。

背景技术:

2.砖墙建筑文物是一种常见的历史建筑,在我国遗留下来的历史建筑类文物中占有很大比例,是不可再生的文化资源,具有不可估量的文化价值和社会价值。国家每年拨付大量的资金用于这类历史建筑的修缮,期望达到墙体防潮、防腐、防蚀的目的。由于国内修复技术还未完全成熟,砖墙历史建筑现今仍存在大量不同程度的损伤问题,修复砖墙历史建筑势在必行。

3.砖墙历史建筑相对于室内文物而言,具有体量大、环境复杂、不可移动等特点。其长期遭受光照和风雨侵蚀,其中,水汽的侵蚀对砖墙历史建筑的危害是巨大的。由于砖墙历史建筑内部分布着大量彼此连通的毛细孔,具有较强的吸水性,当外界水分对墙体侵蚀时,就会通过毛细作用进入墙体内部,当砖材料吸水饱和后,在冬季负温作用下,孔隙内的液态水就会结晶凝固,体积膨胀,对孔隙壁产生附加压力,随着压力的逐渐增大,对孔隙壁的破坏逐渐加深,最终造成孔隙壁的破裂,随着温度的上升,孔隙内的固态冰又转化成液态水,此时对孔隙壁的压力慢慢消失,平衡应力被打破。经过长年累月的反复循环,墙体材料逐渐变得疏松,对颗粒物质的固结作用逐渐丧失,从而产生墙体的粉化脱落现象。

4.目前,针对历史建筑底层砖墙体存在潮湿渗水问题,常用的方法有掏墙砌砖法和化学药剂注射法。掏墙砌砖法的工作原理主要是:把潮湿破坏的砖墙掏剔出若干皮砖,再对其进行重新防潮层,从而使砖墙恢复防潮功能,但无法避免对于原来建筑的墙体进行破坏。化学药剂注射方法的工作原理主要是:对墙体进行钻孔并且注射防水剂,通过对防水剂进行注射,一是对墙体基面进行处理;二是进行钻孔定位;三是对孔洞进行清洁;四是进行注浆养护;五是原位钻孔;六是防水剂注射;七是对其进行封孔清浆;八是养护。此工序复杂,修复时间长,需要对历史建筑底层墙体进行钻孔定位。这两类方法都不能合理地把握“修旧如旧”这一原则。

5.此外,为了保护历史建筑,许多专家和学者通常采用在墙体表面构建一层疏水化学材料进行保护,起到表层防水和保护作用,但这些方法仅能对文物表层进行处理,很难对文物本体完全渗透,这样,导致历史建筑文物墙体中的毛细作用没有全面阻止,历史建筑的墙体具有很高的吸水性,与地下水相接的底层墙体还会发生泛碱剥落现象。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的是提供一种基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统,本实用新型结构简单,在保持墙体无损伤的基础上,可以对历史建筑砖墙体尤其是底层墙体进行排湿和防潮处理,科学经济、修复效率高、保护效果好。

7.为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:

8.基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统,所述系统包括电渗装置和养护注液装置,

9.所述电渗装置包括分别设置于墙体两侧的阴极机构和阳极机构,所述阴极机构、阳极机构配合直流电源组成电场;

10.所述养护注液装置包括主管和数条支管,与主管连通的支管贴靠墙体设置,支管底端封闭且支管上等间距垂直设有数根渗流管,渗流管两端封闭且管体中段处与支管连通,渗流管的管体上开设有数个渗流孔,所述支管顶部敞口并设有内螺纹,支管内部设有弧形的挡流板,挡流板贴靠支管内壁设置且挡流板顶部与螺帽底面连接,螺帽与支管顶部的内螺纹螺纹连接。

11.优选的,所述阳极机构和阴极机构均为由铁片和碳纤维组成的复合电极,铁片水平设置上方并用于连接直流电源的对应电极、铁片底面垂直且等间距设有数条碳纤维板。

12.优选的,所述阳、阴极机构远离墙体的一侧设有由绝缘材料制成的隔土层,所述铁片和碳纤维板均设置于所述隔土层上。

13.优选的,所述隔土层外壁设有支撑架。

14.优选的,所述阴极机构靠近墙体的一侧侧面上设有吸水海绵且吸水海绵设置于碳纤维板之间并与碳纤维板板面平齐设置。

15.优选的,所述养护注液装置包括设置于阳极机构顶面且等间距分布的固定套筒,固定套筒与支管间隙配合,主管与储液箱连通,主管上设有流量调节器,储液箱内存储有疏水材料。

16.具体的,所述疏水材料为体积浓度为5%、ph值为12

‑

13的甲基硅酸钠溶液。高ph值环境更有利于电渗引流效果的实施,进而提高甲基硅酸钠引入墙体内的效果。所述直流电源为型号为ps

–

305d,量程:电流0~5 a,电压 0~30v。更为具体的,可根据墙体的厚度、潮湿度等影响导电性的参数来确定电压和电流。

17.本实用新型工作原理如下:

18.首先进行排湿作业:

19.挖掘墙体两侧泥土形成基坑,使得地面下的墙体暴露至外界,如果墙体底部存及地下水,采用常规方法如引流、抽排等方式将地下水水位降至墙体地基以下。

20.然后将阳极机构和阴极机构置于墙体外侧,尽可能地使得阳极机构和阴极机构的非隔土层一侧贴靠墙体表面,同时调整支撑架,使得隔土层外侧的支撑架接触基坑以支撑阳极、阴极机构的位置。将阳极机构、阴极机构的铁片分别通过电线与直流电源的阳极和阴极接通,如此组成了电场:墙体内水合离子拖曳其周围的水分子一起运动,这使得墙体内的自由水、部分弱结合水和有害的重金属离子可在电渗作用下大量引入阴极机构,同时引入阴极机构处的水被相应的吸水海绵所快速吸收,防止水流聚集下落入基坑,提高墙体的持续排湿效果。当墙体趋于干燥时,切断电源系统,对阳极机构和阴极机构进行清理,如可以将吸水海绵分离取出脱水。

21.其次进行防潮作业:

22.将每根支管竖直插入阳极机构的对应固定套筒内,同时调整阳极机构的位置,使得每根支管的渗流孔都贴靠腔体,然后开启主管上的流量调节器,使得疏水材料从储液箱中进入主管,进而从每根支管的渗流孔排出至墙体,在墙体均匀涂布疏水材料后,将支管与

固定套筒分离,并将阳极机构贴靠墙体侧面。同时开启直流电源,电场再次形成,疏水材料在电场势能的作用下进行朝阴极机构方向移动的定向渗透,最终使得疏水材料从墙体的阳极机构侧移动至阴极机构侧,然后切断电源和主管供液。

23.待墙体自然风干或辅助加热风干,疏水材料可以在墙体的砖和砂浆孔隙内表面及墙体附近土壤的孔隙内表面形成疏水膜,达到不亲润的目的,进而达到改善历史建筑底层墙体防水性的目的。

24.本技术在支管内设置了挡流板,挡流板的作用是暂时性封堵支管与渗流管的连通处:由于支管呈竖直设置,只有支管内的液位达到最上方的渗流管处,才可以实现全部渗流管的排液,但是在重力作用下,其最下方的渗流管最先流出疏水材料,这就使得在最上方渗流管排液前,下方的渗流管已经进行了一定时长的排液,如此会造成疏水材料的浪费。所以本技术在支管内充液时,保持挡流板贴靠支管连通渗流管处,使得支管内的疏水材料无法流入渗流管内,待支杆内液到达一定高度后,相对支管转动螺帽,螺帽带动渗流管周转并使得支管与渗流管连通,如此所有渗流管同时充液并渗流。

25.本实用新型采用铁片配合碳纤维板组成的复合电极,相对于现有技术中的纯金属电极而言,复合电极不易腐蚀同时在该环境下,不会在电极表面生成絮凝物质从而降低电极与墙体的有效接触面积。

26.本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:

27.1)相对于现有技术中的掏墙砌砖法和化学药剂注射法,本实用新型的装置可以在对墙体无任何物理损伤的基础上,先对墙体排湿、后对墙体防潮,尤其是长期接触地下水的底层墙体,达到了历史建筑的“修旧如旧”的目的。

28.2)利用电渗原理,先将墙体内原有的自由水、部分弱结合水和有害的重金属离子排出,同时将疏水材料引入墙体内部而并非仅作用于墙体表面,使得墙体的砖和砂浆孔隙等毛细孔径表面形成疏水膜,达到不亲润的目的,进而达到改善墙体防水性的目的。

29.3)利用疏水材料对墙体内微小空隙表面进行改性处理,墙体不仅由亲水性变为憎水性,而且墙体内部孔隙明显减少,结构更加致密:大量有机硅分子经过水解、缩聚、凝胶作用在墙体内部孔隙之间形成养护膜,但分子间又存在连通的孔隙,使得透气性不受影响,从而使得改良后墙体砖块的力学性能有很大提升,进而使得墙体性能整体提升。

附图说明

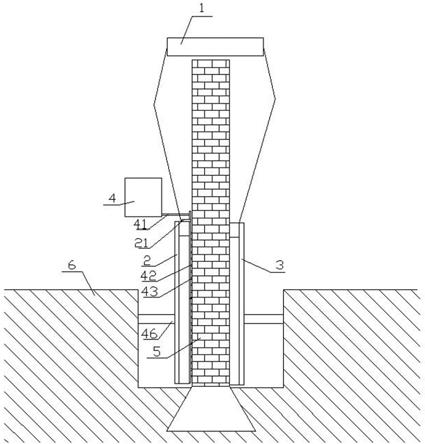

30.图1为具体实施方式中基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统的结构示意图;

31.图2为具体实施方式中阳极机构的结构示意图;

32.图3为具体实施方式中阴极机构的结构示意图

33.图4为具体实施方式中支管的内部结构示意图。

具体实施方式

34.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

35.如图1

‑

4所示,一种基于电渗原理的历史建筑砖墙体的除潮养护系统,所述系统包括电渗装置和养护注液装置,所述电渗装置包括用于分别设置于墙体两侧的阴极机构3和阳极机构2,所述阴极机构、阳极机构配合直流电源1组成电场;所述阳极机构2和阴极机构3均为由铁片72和碳纤维73组成的复合电极,铁片72水平设置上方并用于连接直流电源1的对应电极、铁片72底面垂直且等间距设有数条碳纤维板73,所述阳、阴极机构远离墙体的一侧设有由绝缘材料制成的隔土层71,所述铁片72和碳纤维板73均设置于所述隔土层71上,隔土层71外壁设有支撑架46。其中,阴极机构靠近墙体的一侧侧面上设有吸水海绵74且吸水海绵74设置于碳纤维板73之间并与碳纤维板73板面平齐设置。

36.所述养护注液装置包括主管41和数条支管42,与主管41连通的支管42贴靠墙体设置。阳极机构2顶面且等间距分布有数个固定套筒21,固定套筒21与支管42间隙配合,主管41与储液箱4连通,主管41上设有流量调节器,储液箱4内存储有疏水材料。

37.所述支管42底端封闭且支管42上等间距垂直设有数根渗流管43,渗流管43两端封闭且管体中段处与支管42的连通,渗流管43的管体上开设有数个渗流孔45,所述支管42顶部敞口并设有内螺纹,支管42内部设有弧形的挡流板44,挡流板44贴靠支管内壁设置且挡流板顶部与螺帽底面连接,螺帽与支管42顶部的内螺纹螺纹连接。

38.所述疏水材料为体积浓度为5%、ph值为12

‑

13的甲基硅酸钠溶液。高ph值环境更有利于电渗引流效果的实施,进而提高甲基硅酸钠引入墙体内的效果,所述直流电源为型号为ps

–

305d,量程:电流0~5 a,电压 0~30v。更为具体的,可根据墙体5的厚度、潮湿度等影响导电性的参数来确定电压和电流。

39.本实用新型工作原理如下:

40.首先进行排湿作业:

41.挖掘墙体两侧泥土形成基坑,使得地面下的墙体暴露至外界,如果墙体底部存及地下水,采用常规方法如引流、抽排等方式将地下水水位降至墙体地基以下。

42.然后将阳极机构和阴极机构置于墙体外侧,尽可能地使得阳极机构和阴极机构的非隔土层一侧贴靠墙体表面,同时调整支撑架,使得隔土层外侧的支撑架接触基坑以支撑阳极、阴极机构的位置。将阳极机构、阴极机构的铁片分别通过电线与直流电源的阳极和阴极接通,如此组成了电场:墙体内水合离子拖曳其周围的水分子一起运动,这使得墙体内的自由水、部分弱结合水和有害的重金属离子可在电渗作用下大量引入阴极机构,同时引入阴极机构处的水被相应的吸水海绵所快速吸收,防止水流聚集下落入基坑,提高墙体的持续排湿效果。当墙体趋于干燥时,切断电源系统,对阳极机构和阴极机构进行清理,如可以将吸水海绵分离取出脱水。

43.其次进行防潮作业:

44.将每根支管竖直插入阳极机构的对应固定套筒内,同时调整阳极机构的位置,使得每根支管的渗流孔都贴靠腔体,然后开启主管上的流量调节器,使得疏水材料从储液箱中进入主管,进而从每根支管的渗流孔排出至墙体。在墙体均匀涂布疏水材料后,将支管与固定套筒分离,并将阳极机构贴靠墙体侧面。同时开启直流电源,电场再次形成,疏水材料在电场势能的作用下进行朝阴极机构方向移动的定向渗透,最终使得疏水材料从墙体的阳极机构侧移动至阴极机构侧,然后切断电源和主管供液。

45.待墙体自然风干或辅助加热风干,疏水材料可以在墙体的砖和砂浆孔隙内表面及

墙体附近土壤的孔隙内表面形成疏水膜,达到不亲润的目的,进而达到改善历史建筑底层墙体防水性的目的。

46.本技术还在支管内设置了挡流板,挡流板的作用是暂时性封堵支管与渗流管的连通处:由于支管呈竖直设置,只有支管内的液位达到最上方的渗流管处,才可以实现全部渗流管的排液,但是在重力作用下,其最下方的渗流管最先流出疏水材料,这就使得在最上方渗流管排液前,下方的渗流管已经进行了一定时长的排液,如此会造成疏水材料的浪费。所以本技术在支管内充液时,保持挡流板贴靠支管连通渗流管处,使得支管内的疏水材料无法流入渗流管内,待支杆内液到达一定高度后,相对支管转动螺帽,螺帽带动渗流管周转并使得支管与渗流管连通,如此所有渗流管同时充液并渗流。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1