一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置的制作方法

1.本技术涉及输电线路装置技术领域,尤其涉及一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置。

背景技术:

2.电力系统作为大型复杂生命线系统的重要组成部分,其安全性直接影响国家的生产建设和人民的生活秩序。输电塔具有轻质、高柔、小阻尼的特性,因此在风荷载作用下输电塔会产生剧烈的振荡,引起杆件屈曲甚至屈服,造成局部杆件破坏,甚至整个结构也有可能在风荷载作用下发生倒塌。加之我国是一个风灾频发的国家,每年台风、龙卷风、下击暴流等都对高压输电线路造成很大损失,风荷载作用下输电塔架倒塔破坏事故时有发生。当强风作用时,输电塔一旦倒塌,可能导致供电系统的瘫痪,并将造成大面积停电,这不仅会严重地影响到正常的生产生活,而且将造成难以估量的经济社会损失。目前,关于输电塔的风振响应众多专家学者已经采用数值模拟以及风洞试验等多种方法在该领域开展了大量、深入的研究。

3.对于钢管类的输电塔有另一类风振问题,即为微风振动。当流体通过与流速方向垂直的圆柱或其它形状的柱体时,就会产生周期性的干扰力,当干扰力的周期与圆柱或其它形状柱体结构振动系统的自振频率相同时,就会引起横向振动,这种现象称为微风振动。微风振动在工程中是经常遇到和需要解决的问题之一。微风振动常常发生在输电线路的导线中,现有的微风振动控制方式一般是在输电线路导线的适当地方装设防震锤,而对于这种微风振动控制方式中产生的反振动作用力固定,无法在不同微风振动情况下实现对输电塔的实时振动控制。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本技术的目的是提供一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置,用于解决现有的微风振动控制方式无法实时控制的问题。

5.为达到上述技术目的,本技术提供一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置,包括:固定连接结构与感应控制结构;

6.所述固定连接结构包括:机箱、连接块、第一连接杆与第二连接杆;

7.所述感应控制结构包括:控制器、转子与感应器;

8.所述连接块安装于输电塔的钢管上;

9.所述机箱设置于所述连接块上;

10.所述第一连接杆与所述机箱连接;

11.所述第二连接杆与所述第一连接杆连接,且与所述第一连接杆相互垂直;

12.所述感应器设置于所述第二连接杆上,用于感应所述机箱的振动位移量;

13.所述转子设置于所述机箱内,用于通过自身转动产生反振动作用力;

14.所述控制器设置于所述机箱内,且与所述感应器和转子均电连接,用于接收所述

振动位移量后调整所述转子的转速与转向。

15.进一步地,所述第一连接杆水平设置;

16.所述第二连接杆竖直设置。

17.进一步地,所述感应器为两个;

18.两个所述感应器分别设置于所述第二连接杆两端。

19.进一步地,所述第二连接杆上设置有通孔,且所述第二连接杆包括上端与下端;

20.所述上端位于输电塔的钢管的上方;

21.所述下端位于输电塔的钢管的下方;

22.所述通孔用于供所述第一连接杆穿设,且所述通孔与所述上端的距离小于所述通孔与所述下端的距离。

23.进一步地,所述固定连接结构还包括太阳能板;

24.所述太阳能板设置于所述机箱上,且与所述控制器、转子与感应器均电连接。

25.从以上技术方案可以看出,本技术提供一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置,包括:固定连接结构与感应控制结构;所述固定连接结构包括:机箱、连接块、第一连接杆与第二连接杆;所述感应控制结构包括:控制器、转子与感应器;所述连接块安装于输电塔的钢管上;所述机箱设置于所述连接块上;所述第一连接杆与所述机箱连接;所述第二连接杆与所述第一连接杆连接,且与所述第一连接杆相互垂直;所述感应器设置于所述第二连接杆上,用于感应所述机箱的振动位移量;所述转子设置于所述机箱内,用于产生反振动作用力;所述控制器设置于所述机箱内,且与所述感应器和转子均电连接,用于接收所述振动位移量后调整所述转子的转速。

26.通过在钢管上设置感应控制结构,使得控制器可以根据感应器感应到的振动位移量调整转子的转向与转速,从而使得转子对应不同的微风振动情况产生不同的反振动作用力,实现对钢管微风振动的主动控制,可以解决现有的微风振动控制方式无法实时控制的问题。

附图说明

27.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

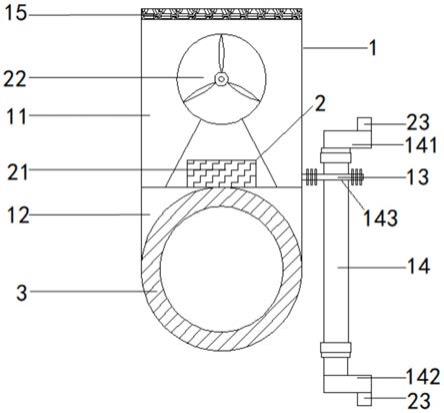

28.图1为本技术实施例提供的一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置的整体结构示意图;

29.图中:1、固定连接结构;11、机箱;12、连接块;13、第一连接杆;14、第二连接杆;141、上端;142、下端;143、通孔;15、太阳能板;2、感应控制结构;21、控制器;22、转子;23、感应器;3、钢管。

具体实施方式

30.下面将结合附图对本技术实施例的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术实施例中的实施例,

本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术所请求保护的范围。

31.在本技术实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

32.在本技术实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可更换连接,或一体地连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术实施例中的具体含义。

33.请参阅图1,本技术实施例中提供的一种钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置,包括:固定连接结构1与感应控制结构2;固定连接结构1包括:机箱11、连接块12、第一连接杆13与第二连接杆14;感应控制结构2包括:控制器21、转子22与感应器23。

34.连接块12安装于输电塔的钢管3上;机箱11设置于连接块12上;第一连接杆13与机箱11连接;第二连接杆14与第一连接杆13连接,且与第一连接杆13相互垂直;感应器23设置于第二连接杆14上,用于感应机箱11的振动位移量,其中振动位移量可以包括钢管3收到风致干扰后的振幅与变化频率。

35.具体来说,第二连接杆14与第一连接杆13用于传递钢管3传递给机箱11的振动,二者可以将垂直方向的振动均有效的传递给感应器23。

36.转子22设置于机箱11内,用于通过自身转动产生反振动作用力。控制器21设置于机箱11内,且与感应器23和转子22均电连接,用于接收振动位移量后调整转子22的转速与转向。

37.需要说明的是,钢管3一般为圆柱体,对微风振动产生的原因可从流体力学的理论来分析,当流体流过与流速方向垂直的圆柱体时,在它下区的一侧形成了一个低压区,当这个低压区被流体带走时,在另一侧又形成一个个旋涡,这样在圆柱体两侧的旋涡是交替产生的。这使圆柱两侧的流速也交替发生变化,在流体前进方向上的每一瞬间和断面内,必须遵循压力与流速的乘积不变的规律,此时,圆柱体的上侧压力大于下侧压力,另一瞬间则相反。因此,造成流体对圆柱两侧的压力发生交替的变化,形成对圆柱体周期性的干扰力。当干扰力的周期与圆柱体结构的自振频率的周期相近或一致时,就产生共振,引起横向振动,也即微风振动的起因为卡曼涡列。

38.通过转子22的转动,可以产生与钢管3受的干扰力相反的反振动作用力,实现对不同风速下钢管3连续可调的振动控制,减振频带宽。

39.作为进一步地改进,第一连接杆13水平设置;第二连接杆14竖直设置,二者分别对应横向振动与纵向振动,便于感应器23更好的感应振动情况。

40.进一步地,感应器23为两个,分别设置于第二连接杆两端。控制器21对两个感应器23感应到的振动位移量进行计算分析,可以得到整体的振动情况。

41.进一步地,第二连接杆14上设置有通孔143,且第二连接杆14包括上端141与下端

142;通孔143用于供第一连接杆13穿设,且通孔143与上端141的距离小于通孔143与下端142的距离;上端141位于输电塔的钢管3的上方;下端142位于输电塔的钢管3的下方。

42.具体来说,两个感应器23可以将钢管3上方与下方的振动位移量均感应到;同时,通孔143不设置于第二连接杆14的中间位置,可以使得第二连接杆14的上端141与下端142分别产生不同的振动位移量;其中下端142的振幅要大于上端141的振幅;控制器21根据两个振动位移量进行分析后对转子22的转速与转向作出实时调整,使得转子22所产生的反振动作用力的反向与幅值尽可能的两个振动位移量一致,可以提高对钢管3整体振动控制的准确性与稳定性。

43.进一步地,固定连接结构1还包括太阳能板15;

44.太阳能板15设置于机箱11上,且与控制器21、转子22与感应器23均电连接,用于供电。

45.本技术提供的钢管输电塔构件微风振动主动减振控制装置整体结构简单的同时,可以有效抑制钢管类输电塔等塔架构件的微风振动,通过实时的受力情况得到的振动位移量改变转子的转速与转向进而获取所需的反振动作用力,实现对不同风速下对钢管的连续可调振动控制。

46.以上为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照实例对本技术进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1