装配式建筑集成部件空间连接技术的制作方法

1.本发明涉及装配式建筑领域,具体涉及装配式建筑板块拼装连接件。

背景技术:

2.目前装配式建筑行业主要有拼接方法有杆件拼接、板块拼接和整体厢式拼接,其中采用最多的是板块拼接法,但是板块拼接法仍然存在着一些问题。

3.1.板块吊装精度问题。板块在吊装过程中,吊装精度不高,板块不能精准的吊装到目标位置,往往会存在一定程度的误差。

4.2.板块组合问题。板块的组合关系上,两个或多个板块进行吊装拼接时,通常会产生两根或者多根重合梁、重合柱,会造成梁柱截面过大、浪费材料。

5.3.板块拼接问题。在传统的装配式建筑施工中,连接板块的操作面往往过小,不利于零部件的安装。

6.4.连接点受力问题。传统的装配式建筑,受力主要位于中间的连接件上,受力较为薄弱,因此建筑跨度较大时,需要连接件体量较大,耗材较多。

7.因此,本发明将公开一种可快速拼装的装配式建筑集成部件空间连接技术来解决以上问题。

技术实现要素:

8.本发明针对以上提出的问题,公开了一种可快速拼装的装配式建筑集成部件空间连接技术。其中该技术包括装配式建筑的板块组合方式、连接节点的设计以及施工步骤。

9.1.板块连接方式在板块连接方式中,板块之间错位拼装,从而留有拼接缝,通过拼接缝增大组合梁柱的截面面积。具体来说即底部墙板围合,留出方形拼接缝,于中间放置连接节点;中部楼板搭接于底部墙板边缘,两两之间围合形成条形拼接缝,并由连接节点连接;顶部墙板搭接于连接节点和中部楼板围合形成的条形拼接缝之上,在平面上连接方式形成“井字形”的空间结构。在空间上形成由连接节点为中的六向连接空间结构,即连接节点与上、下方向的顶部墙板、底部墙板,和前、后、左、右方向的中部楼板进行连接,通过连接节点与板块的六向连接,来增强连接稳定性。相邻板块的端头和拼接缝共同组成组合柱,受力截面相较传统的组合柱来说有所增加,可以更好地满足大跨度建筑的需求。

10.此类连接方式的创新之处在于以下方面。

11.(1)在组合梁柱体系中,组合梁柱的中间部分几乎不受力,所以运用中间留有拼接缝的组合梁柱相对于传统梁柱相接的组合梁柱来说,使用同等材料情况下,受力能力更强。

12.(2)在施工过程中,通过拼接缝来提供操作面,可以轻易将连接节点放进拼接缝中,并进行一系列安装连接操作,建筑的施工简单方便。

13.(3)拼接缝周边的空间内部可以安装建筑管线,从而在视觉上达到管线隐藏的效果,同时也对管线起到了一定的保护作用。

[0014] 2.板块连接节点。

[0015]

在拼接缝中,用连接节点对底部墙板,中部楼板和顶部墙板进行前、后、左、右、上、下六大方向的连接,并且通过连接节点可以将板块中间部分的拼接缝完全填充,达到紧密连接的效果。其中连接节点采用可调节误差的技术,通过斜面引导板块降落到正确位置,再对板块用螺栓进行连接固定。

[0016]

此类连接节点的创新之处在于以下方面。

[0017] (1)利用“v型”构造,进行连接节点的设计。通过v型构造的斜面,来引导吊装时的板块安放,通过自然重力的作用,板块吊装时会顺着斜面下滑至目标位置,从而达到板块精准对位的效果。

[0018]

(2)分散受力,增强连接稳定性。连接节点由连接柱、连接盒、连接帽多个部件组成,其中连接柱处于板块的中心,与下部墙板连接固定;连接盒放置在墙板上,位于楼板和楼板之间,用以连接固定相邻的楼板;连接帽用于和顶部墙板进行连接。由此形成中心节点、板块、四周节点共同受力的四周型分散受力的空间稳定结构。

[0019]

(3)连接件隐藏式的设计。在安装步骤中,首先预留拼装缝,通过在拼接缝中安置连接节点,通过连接节点的“v型构造”正确引导板块下落,使板块吊装至正确位置,再通过高强度螺栓对连接节点和板块进行连接,最终形成拼接缝从有到无的变化,使连接件隐藏于板块拼缝之中。

[0020] 3.施工步骤上述装配式建筑集成部件空间连接技术的安装方法,包括以下步骤。

[0021]

步骤一:吊装底部墙板:利用吊装,将底部墙板吊装完成;步骤二:安放连接中柱:将连接中柱安放于底部墙板围合形成的方形连接缝中,并用螺栓将楼板与连接中柱相连;步骤三:吊装中部楼板:利用连接中柱的“v型构造”,将中部楼板吊装至“v型构造”上方后,沿着连接中柱的斜面继续下滑吊装至中部楼板指定高度;步骤四:安放连接盒:将连接节点的连接盒依次放入中部楼板围合形成的条形连接缝中,并用螺栓将连接盒与下部墙板、周边楼板相连;步骤五:吊装顶部墙板:每个连接节点周边按顺序吊装前三个顶部墙板,利用连接中柱上方的斜面,对顶部墙板进行吊装引导;步骤六:安放连接帽,并将连接帽与连接中柱用螺栓连接;步骤七:吊装剩余顶部墙板:利用周边的连接节点上方的斜面,将剩余顶部墙板进行吊装,并用螺栓将顶部墙板与连接帽、连接盒进行连接。

附图说明

[0022]

图1为板块连接方式平面示意图。

[0023]

图2为板块连接方式轴侧示意图。

[0024]

图3为连接节点图。

[0025]

图4为连接节点爆炸图。

[0026]

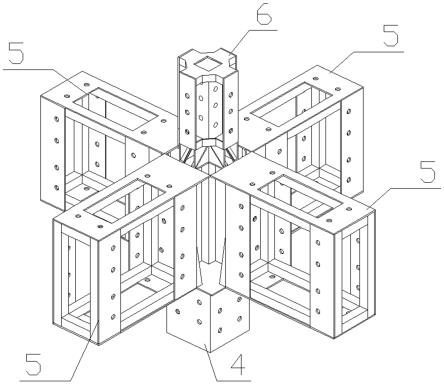

图5为本技术的结构示意图。

[0027]

附图标记:1、底部墙板;2、中部楼板;3、顶部墙板;4、连接中柱;401、底部钢板;

402、中部托板;403、中部斜坡板;404、中部腹板;405、上部托板;406、上部斜坡板;407、中心柱;5、连接盒;501、支撑柱;502、支撑板;601、底部斜坡板;602、底部托板;603、中部支撑板;604、顶部托板;7、拼接缝。

具体实施方式

[0028]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0029]

如图3、图4所示,该实例连接节点由连接柱、连接盒和连接帽组成。拼装顺序依次为底部墙板、连接中柱、中部楼板、连接盒、顶部墙板、连接帽。以下是对本连接节点实例构成的详细介绍。

[0030]

(1)连接柱。连接柱由下至上依次为底部钢板、中部托板、中心柱、中部斜坡板、中部腹板、上部托板、上部斜坡板。其中底部钢板用于与底部墙板连接,其长宽略小于底部墙板围合形成的方形拼接缝,以便将连接柱进行放置,待放置平稳后,用螺栓对穿底部墙板和连接板。中部斜坡板形成“v型构造”,用于吊装过程中,将中部楼板沿斜面进行安放,从而减少机器吊装产生的误差,使板块可以精准滑落至正确位置,也用于和连接盒的侧面钢板进行连接固定。中部托板用于托载楼板,使楼板在吊装完成后有托载面进行楼板承载。上部斜坡板用于吊装过程中,将顶部墙板沿斜面滑落至上部托板和连接盒的钢板处。上部托板用于为上部斜坡板提供支撑面。中心柱贯通整个连接柱,起到中心受力的作用,并且与四周的连接盒、上部的连接帽连接,从而作为整个空间受力结构的核心存在。

[0031]

(2)连接盒。连接盒由钢柱和钢板组成,其中钢柱和钢板承接顶部墙板的重力和中部楼板的侧拉力。连接盒顶面和背对中心柱的面设有方洞,用以提供安装操作面,使安装工人可以在内部进行螺栓连接的安装作业。连接盒侧面钢板用于与中部楼板和连接柱的中部斜坡板通过螺栓进行连接固定,从而达到分散受力的效果,使连接件受力均衡。

[0032] (3)连接帽。连接帽包括底部斜坡板、底部托板、中部支撑板、顶部托板。其中连接帽的存在是由于板块在吊装中,连接帽所占空间与中部楼板的吊装面产生重叠,使楼板在吊装过程中会受到阻挡,因此连接帽需要进行独立安放。其中连接帽的底部斜坡板,可以在安装时与上部斜坡板进行对位,从而降落至正确的位置,减少了施工误差的可能性。中部支撑板用于连接四周的顶部墙板,通过螺栓对穿墙板和支撑板进行固定,使顶部墙板与中部支撑板可以紧密连接;顶部托板与底部托板中间均有与中心柱大小相匹配的方洞,用于将连接帽下滑对位。

[0033]

工作原理:首先将底部墙板吊装完成,进行位置固定,然后将连接节点的连接柱安放到底部墙板围合所形成的空间中,其中连接柱的底部钢板长度略小于围合空间的长度,以便连接柱可以顺利安放进去。安放好连接柱之后,用螺栓将墙板与底部钢板进行固定。

[0034]

待连接柱与底部墙板连接完毕后,开始吊装中部楼板。待楼板将降落到一定高度后,顺着“v型构造”的中部斜坡板进行滑落,并由中部托板将楼板托住。将楼板吊装好后,将连接盒塞进楼板与楼板留出的空隙中,并用螺栓将连接盒的侧面与中部楼板、连接柱的中部斜坡板、连接盒下方的底部墙板相进行连接固定,其中楼板内部和中部斜坡板的螺孔对应位置均预埋螺母,以便螺栓固定,由此中部楼板与底部墙板连接固定完成。

[0035]

安装好楼板和连接盒后,进行楼板上方顶部墙板的安装。将顶部墙板沿上部斜坡

板进行吊装,滑落至上部托板和连接盒的顶面钢板处。待顶部墙板吊装完毕后,将连接帽放进顶部墙板围合形成的空间中,其底部斜坡面会与连接柱的上部斜坡板对齐。最后利用螺栓,将墙板与连接帽、连接柱形成对穿连接,并与连接盒顶面钢板进行螺栓连接,便完成了一组安装连接。

[0036]

通过以上步骤,可以实现本专利中所述集成部件的空间连接。以上所述是本发明的优选实施方式和具体实施例,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1