一种建筑轻质墙板固定连接结构的制作方法

1.本实用新型涉及建筑墙体技术领域,尤其涉及一种建筑轻质墙板固定连接结构。

背景技术:

2.建筑墙体的种类较多,一般分为承重性墙体与非承重性墙体,承重性墙体一般采用现浇混凝土结构,其与其他如梁体柱体结构的一同浇筑施工,具备较好的一体性,具有良好的抗剪切力与承重能力,而非承重性墙体一般设置在建筑物的内部,用于分隔内部空间,通常在建筑主体结构造成后施工,比较常用的非承重墙有砖砌墙,加气混凝土块砌墙,以及轻质墙板组合墙体,其中轻质墙板组合墙体也是采用加气或泡沫混凝土浇筑而成,其体量较轻,给建筑物带来的承重负担少,施工快速便捷等,得到了较好的推广使用,但是施工时轻质墙板之间相接部位并未形成牢靠的固定,一体性差,造成墙面整体性不够,且容易产生墙体相接部位不平整等问题,表面存在落差,从而影响后期的抹灰粉刷,且使用过程中墙体之间的间隙容易扩大,造成裂缝,虽然轻质墙体不影响建筑结构安全,但是裂缝带来不好的观感,所以这类轻质墙板相接部位的结构有待进一步改进。

技术实现要素:

3.本实用新型需要解决的技术问题是提供一种建筑轻质墙板固定连接结构,该轻质墙板之间具备可靠的固定连接结构,连接紧密,连接表面平整,后期使用过程中不易产生裂缝,具体包括轻质墙板,连接螺栓,连接套管一,连接套管二,所述轻质墙板具体为具备一定厚度的矩形状板体结构,可以采用加气混凝土或泡沫混凝土浇筑而成,具备密度小,重量轻的优点,便于搬运与固定安装,所述轻质墙板的右侧部位排列设置有多道连接孔一与连接孔二,所述连接孔一与连接孔二处于上下错位状态,即连接孔一与连接孔二处于不同的高度,连接孔一与连接孔二均相对轻质墙板的前后侧面倾斜设置,且连接孔一与连接孔二在俯视视角下处于交叉状态,需要解释的是,仅是俯视视角下处于交叉状态,因为连接孔一与连接孔二处于上下不同高度,因此两者是不接触的,所述连接孔一的两端分别与轻质墙板的前侧面和右侧面贯通,连接孔二的两端分别与轻质墙板的后侧面和右侧面贯通。

4.另外,所述轻质墙板的左侧部位排列设置有多道连接孔三与连接孔四,连接孔三与连接孔四均只有一端与轻质墙板的左侧面贯通,连接孔三的排列数量以及排列位置分别与连接孔一的排列数量以及排列位置对应,连接孔四的排列数量以及排列位置分别与连接孔二的排列数量以及排列位置对应,即连接孔三与连接孔四在俯视视角下也是处于交叉状态的,当轻质墙板的右侧对应紧密拼接到轻质墙板的左侧时,对应部位的连接孔一与连接孔三能够对应贯通且形成为圆柱状的整体空腔,同样,对应部位的连接孔二与连接孔四能够对应贯通且形成为圆柱状的整体空腔。

5.另外,所述连接套管一与连接套管二均为圆柱状金属管结构,两者内径相同,两者的内壁上与连接螺栓的外壁上设置有对应的螺丝纹,则连接螺栓能够穿入旋转固定到连接套管一与连接套管二内,所述连接套管一固定在轻质墙板上的连接孔一与连接孔二的内壁

上,所述连接套管二固定在轻质墙板上的连接孔三与连接孔四的内壁上,则轻质墙板左右拼接后,连接套管一与连接套管二能够对应贯穿,同一处位置对应的连接套管一与连接套管二内能共同穿入一道连接螺栓进行连接锚固,即对连接孔一与连接孔三之间以及连接孔二与连接四之间形成连接锚固,使得轻质墙板之间形成牢靠的固定。

6.本实用新型的优势是,轻质墙板通过上述方式连接固定后,由于连接孔一与连接孔三之间以及连接孔二与连接四之间可以完全对位,则轻质墙板的对接部位前后外表面之间可以保持非常平整,且轻质墙板的左右侧之间紧密连接,能够避免使用过程中轻质墙板之间的缝隙慢慢扩大。

7.作为改进实施例,所述轻质墙板的右侧部位排列设置有多道插入杆,插入杆的一部分埋入固定在轻质墙板的右侧部位内部,其另一部分伸出在外,所述插入杆与轻质墙板的右侧面部位处于垂直关系,所述轻质墙板的左侧部位排列设置有多道插入孔,所述插入孔的排列数量以及排列位置与插入杆的排列数量以及排列位置对应,插入杆能够对应插入进插入孔内,且当插入杆对应插入进相邻位置轻质墙板左侧部位的插入孔内的状态下,轻质墙板的右侧部位与相邻位置的左侧部位相互贴靠,且对应位置的连接孔一与连接孔三以及对应位置的连接孔二与连接孔四相互对位,方便轻质墙板之间连接固定时对连接螺栓进行锚入,设置插入杆的作用便是方便连接孔的对位。

8.作为改进实施例,所述插入孔的内壁上还套入固定有插入管,插入管也为金属管,插入管内形成插入空腔,插入杆能够对应插入进插入空腔内,设置插入管的作用是控制插入空腔的尺寸精确,达到精确对位的效果。

9.具体的,所述插入杆的外端部位的外径小于其靠内端部位的外径,方便初始阶段插入杆的插入。

附图说明

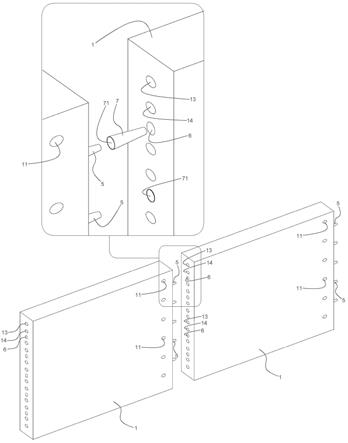

10.图1为本实用新型轻质墙板固定连接演示立体示意图及局部位置放大示意图。

11.图2为本实用新型轻质墙板中连接孔一与连接孔三所处平面的截面俯视图。

12.图3为本实用新型轻质墙板中连接孔二与连接孔四所处平面的截面俯视图。

13.图4为本实用新型轻质墙板中连接套管一与连接套管二相对位置的立体示意图。

具体实施方式

14.下面将结合附图对本实用新型具体实施方式进行详细的说明。

15.一种建筑轻质墙板固定连接结构,包括轻质墙板1,连接螺栓2,连接套管一3,连接套管二4,所述轻质墙板1具体为具备一定厚度的矩形状板体结构,如图1所示,可以采用加气混凝土或泡沫混凝土浇筑而成,具备密度小,重量轻的优点,便于搬运与固定安装,所述轻质墙板1的右侧部位排列设置有多道连接孔一11与连接孔二12,如图2及图3截面图所示,所述连接孔一11与连接孔二12处于上下错位状态,即连接孔一11与连接孔二12处于不同的高度,所以图2与图3为不同高度位置的对应截面图,连接孔一11与连接孔二12均相对轻质墙板1的前后侧面倾斜设置,且连接孔一11与连接孔二12在俯视视角下处于交叉状态,需要解释的是,仅是俯视视角下处于交叉状态,需要结合图2与图3来看,因为连接孔一11与连接孔二12处于上下不同高度,因此两者是不接触的,所述连接孔一11的两端分别与轻质墙板1

的前侧面和右侧面贯通,连接孔二12的两端分别与轻质墙板1的后侧面和右侧面贯通。

16.另外,所述轻质墙板1的左侧部位排列设置有多道连接孔三13与连接孔四14,同样,如图2及图3所示,连接孔三13与连接孔四14均只有一端与轻质墙板1的左侧面贯通,连接孔三13的排列数量以及排列位置分别与连接孔一11的排列数量以及排列位置对应,连接孔四14的排列数量以及排列位置分别与连接孔二12的排列数量以及排列位置对应,即连接孔三13与连接孔四14在俯视视角下也是处于交叉状态的,当轻质墙板1的右侧对应紧密拼接到轻质墙板1的左侧时,对应部位的连接孔一11与连接孔三13能够对应贯通且形成为圆柱状的整体空腔,同样,对应部位的连接孔二12与连接孔四14能够对应贯通且形成为圆柱状的整体空腔。

17.另外,所述连接套管一3与连接套管二4均为圆柱状金属管结构,两者内径相同,两者的内壁上与连接螺栓2的外壁上设置有对应的螺丝纹,则连接螺栓2能够穿入旋转固定到连接套管一3与连接套管二4内,所述连接套管一3固定在轻质墙板1上的连接孔一11与连接孔二12的内壁上,所述连接套管二4固定在轻质墙板1上的连接孔三13与连接孔四14的内壁上,则轻质墙板1左右拼接后,连接套管一3与连接套管二4能够对应贯穿,如图4所示,为了清晰展示,图4中只展示了连接套管对接的相对位置状态,同一处位置对应的连接套管一3与连接套管二4能共同穿入一道连接螺栓2进行连接锚固,即对连接孔一11与连接孔三13之间以及连接孔二12与连接四14之间形成连接锚固,使得轻质墙板1之间形成牢靠的固定。

18.本实用新型的优势是,轻质墙板1通过上述方式连接固定后,由于连接孔一11与连接孔三13之间以及连接孔二12与连接四14之间可以完全对位,则轻质墙板1的拼接部位前后外表面之间可以保持非常平整,且轻质墙板1的左右侧之间紧密连接,能够避免使用过程中轻质墙板1之间的缝隙慢慢扩大。

19.作为改进实施例,如图1所示,所述轻质墙板1的右侧部位排列设置有多道插入杆5,插入杆5的一部分埋入固定外轻质墙板1的右侧部位内部,其另一部分伸出在外,所述插入杆5与轻质墙板1的右侧面部位处于垂直关系,所述轻质墙板1的左侧部位排列设置有多道插入孔6,所述插入孔6的排列数量以及排列位置与插入杆5的排列数量以及排列位置对应,插入杆5能够对应插入进插入孔6内,且当插入杆5对应插入进相邻位置轻质墙板1左侧部位的插入孔6内的状态下,轻质墙板1的右侧部位与相邻位置的左侧部位相互贴靠,且对应位置的连接孔一11与连接孔三13以及对应位置的连接孔二12与连接孔四14相互对位,方便轻质墙板之间连接固定时对连接螺栓进行锚入,设置插入杆5的作用便是方便连接孔的对位。

20.作为改进实施例,所述插入孔6的内壁上还套入固定有插入管7,如图1中局部放大图所示,插入管7也为金属管,插入管7内形成插入空腔71,插入杆5能够对应插入进插入空腔71内,设置插入管7的作用是控制插入空腔71的尺寸精确,达到精确对位的效果。

21.具体的,所述插入杆5的外端部位的外径小于其靠内端部位的外径,方便初始阶段插入杆5的插入。

22.本文以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1