一种基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统的制作方法

1.本发明属于振动控制技术领域,具体涉及一种基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统。

背景技术:

2.随着我国城市轨道交通快速发展,城市轨道交通路网的加密,轨道线路走向或埋深设计愈加难以绕避环境振动敏感点。增加地铁轨道交通引起结构振动过大,影响建筑使用功能,造成舒适度问题,对邻近线路人员的工作生活质量、振动敏感设备的正常使用产生了直接影响,需要采用合理的振动控制措施。

3.同时我国是一个地震频发且高层建筑众多的国家,每次发生烈度较大的地震都会对人民造成巨大的生命和财产损失。强烈的地震给世界各国人民造成了巨大的灾害。地震中建筑物的大量破坏与倒塌,是造成地震灾害的直接原因。

4.传统的抗震结构体系是通过增强结构本身的性能来抗御地震作用的,即由结构本身储存和消耗地震能量,以满足结构的抗震设防要求。但由于人们尚不能准确地估计结构未来可能遭遇的地震动的强度和特性,而按传统方法设计的结构其抗震性能不具备自我调节与自我控制的能力,在这种不确定性的地震作用下,结构很可能不满足安全性的要求,而产生严重破坏,甚至倒塌,造成重大的经济损失和人员伤亡。研究更加安全、经济、可靠的振动控制措施,是工程结构抗震领域的主要课题。

5.地震动的控制尤其重要,但同时轨道交通的振动控制也不能忽视。基于轨道交通振动的减、隔振措施,会对地震设防结构抗震性能产生影响,考虑到两种振动的激励频谱﹑幅值及出现频次均不同。那么对结构进行轨道交通振动控制与地震设防的双控分析与设计,通过在结构上设置控制机构,可以同时解决轨道交通振动和地震动的问题,有很重要的现实意义。

技术实现要素:

6.为了解决上述存在的技术问题,本发明提供一种基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统,主要为了同时满足轨道交通振动控制需求及地震动抗震需求,在结构正常使用状态下消除轨道交通振动的影响,在地震状态下保护建筑结构或设备结构。

7.根据本发明的一方面,提供一种基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统,其特征在于,包括:

8.下部结构(1)、上部结构(2)、钢弹簧隔振器(3)、上预埋板(4)、下预埋板(4’)、上锚筋(5)、下锚筋(5’)、砼支墩(6)以及减振垫(7);

9.其中,上预埋板(4)通过上锚筋(5)而固定在上部结构(2)之中,下预埋板(4’)通过下锚筋(5’)而固定在下部结构(1)之中;钢弹簧隔振器(3)的两端分别固定在上预埋板(4)和下预埋板(4’)上,由此设置在下部结构(1)与上部结构(2)之间的空间中;

10.其中,砼支墩(6)固定在下部结构(1)上,减振垫(7)设置在砼支墩(6)顶面,并且与

上部结构(2)的底面具有一定距离,减振垫(7)与砼支墩(6)形成限位变刚度组合体,与钢弹簧隔振器(3)一起构成基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统。

11.根据本发明的实施方案,其中所述组合体与钢弹簧隔振器(3)呈平行布置。

12.根据本发明的实施方案,其中所述钢弹簧隔振器(3)和所述组合体分别具有多个。

13.根据本发明的实施方案,其中所述减振垫(7)为聚氨酯减振垫。

14.根据本发明的实施方案,其中所述组合体的刚度为钢弹簧隔振器(3)刚度的3倍以上。

15.根据本发明的实施方案,其中所述减振垫(7)与上部结构(2)的底面之间的距离根据罕遇地震下计算所需位移与减振垫(7)极限变形位移之和而定。

16.根据本发明的实施方案,其中设防地震下情况下,上部结构(2)的底面不与减振垫(7)接触。

17.根据本发明的实施方案,其中罕遇地震情况下,上部结构(2)的底面与减振垫(7)接触。

18.根据本发明的实施方案,其中减振垫(7)厚度最小为2.5cm。

19.根据本发明的实施方案,其中下部结构(1)、上部结构(2)、钢弹簧隔振器(3)、上预埋板(4)、下预埋板(4’)、上锚筋(5)、下锚筋(5’)、砼支墩(6)以及减振垫(7)均做防水防腐处理。

20.本发明可以大大提高建筑结构和设备结构的抗振\震效果。自然载荷与设防地震下为一阶刚度使用阶段,钢弹簧隔振器保持弹性并且上部结构与砼支墩不发生接触,对轨道交通产生的振动影响进行控制;罕遇地震下为二阶刚度使用阶段,钢弹簧隔振器与砼支墩协同作用,对地震动进行控制,提高隔振支座系统的刚度,有良好的抗震效果。并且在罕遇地震情况下,砼支墩可以很好的保护钢弹簧隔振器,不会发生破坏,使得隔振支座系统仍在发挥作用,消耗地震能量。本系统施工安装简单,施工成本低,施工工期短。本系统所需的材料简单,且常见,材料成本低。可以根据不同隔振减震需求及应用场景,灵活的布置钢弹簧隔振器和砼支墩的数量及位置,承载力大,应用场景广泛,可满足大部分需求。

附图说明

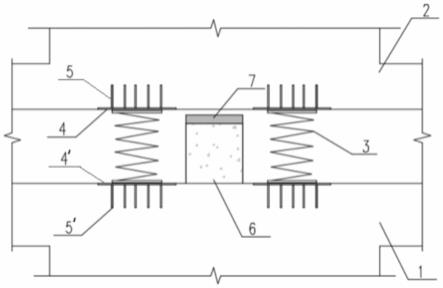

21.图1为根据本发明实施方案的基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统的结构示意图。

22.图中,1为下部结构、2为上部结构、3为钢弹簧隔振器、4为上预埋板、4’为下预埋板、5为上锚筋、5’为下锚筋、6为砼支墩、7为减振垫。

具体实施方式

23.下面结合附图、通过具体实施例对本发明进一步详述,所示内容用于充分阐述本发明的内容,而并不用于限制本发明。

24.图1为根据本发明实施方案的基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统的结构示意图。如图所示,实施例的基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统可以包括下部结构1、上部结构2、钢弹簧隔振器3、上预埋板4、下预埋板4’、上锚筋5、下锚筋5’、砼支墩6以及减振垫7,图中显示出两套主要由钢弹簧隔振器3构成的隔振结构以及一个由砼支墩6以及减振

垫7组成的限位变刚度组合体。应该理解,这样的隔振结构以及组合体的个数可以根据需要来设置,例如可以根据隔振频率、隔震要求而定。

25.更具体地,下部结构1和上部结构2可以是建筑结构,也可以是设备结构,二者之间存在一定的间隔/空间。下部结构1的上部与上部结构2下部中设置有预埋板(4,4’),预埋板(4,4’)通过锚筋(5,5’)与下部结构1和上部结构2固定,钢弹簧隔振器3安装在上下两块预埋板(4,4’)中间并与下部结构1和上部结构2固定。

26.下部结构1上设置有砼支墩6,砼支墩6上部设置减振垫7,例如聚氨酯减振垫。减振垫7与砼支墩6形成一个限位变刚度组合体。减振垫7厚度例如可以设置最小值为2.5cm,也可不同实际情况做相应调整。减振垫7和砼支墩6的组合体的刚度可以为钢弹簧隔振器3刚度的3倍以上。组合体与钢弹簧隔振器3呈平行布置,设置在下部结构1和上部结构2之间,构成基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统。

27.另外,减振垫7与上部结构2的底面之间设置一定距离。该距离可以根据罕遇地震下计算所需位移与减振垫7极限变形位移之和而确地。例如,设防地震时上部结构2不与减振垫7和砼支墩6组合体接触。罕遇地震时上部结构2与减振垫7和砼支墩6组合体接触,聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体与钢弹簧隔振器3协同工作,从而增加在罕遇地震下隔振支座系统的刚度。

28.下面结合具体实施例,进一步说明本发明隔振系统的施工安装的具体操作:

29.首先,在下部结构1上设置砼支墩6,如下部结构1为新建结构情况,砼支墩6与下部结构1共同绑扎钢筋并浇筑,使砼支墩6与下部结构1形成一个整体;如下部结构1为既有结构情况,则需剔除下部结构1的部分混凝土,钻孔植筋后进行浇筑,使砼支墩6与下部结构1形成一个整体。砼支墩6的尺寸和布置数量根据隔振频率、隔震要求计算而定。布置位置根据具体环境情况而定,例如一个砼支墩6布置在中心、四个砼支墩6布置在四角等情况。

30.在砼支墩6施工完毕后,在砼支墩6上部粘贴聚氨酯减振垫7,聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体与上部结构2之间设置的距离,根据罕遇地震下计算所需位移与聚氨酯减振垫7极限变形位移之和而定。聚氨酯减振垫7厚度的最小值为2.5cm。同时,聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体的刚度为钢弹簧隔振器3刚度的3倍。

31.聚氨酯减振垫7施工完毕后,进行钢弹簧隔振器3的安装,通过锚筋(5,5’)将预埋板(4,4’)固定在上部结构2与下部结构1之上,随后利用螺栓将钢弹簧隔振器3与上下两块预埋板(4,4’)之间连接,使得钢弹簧隔振器3固定在下部结构1与上部结构2之间。钢弹簧隔振器3的尺寸和布置数量根据隔振频率、隔震要求计算而定。布置位置根据具体环境情况而定,例如一个砼支墩6旁边布置两个钢弹簧隔振器3、一个砼支墩6四周布置四个钢弹簧隔振器3等情况。聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体与钢弹簧隔振器3平行布置。

32.本发明基于振震双控的大承载复合刚度隔振系统工作原理如下:

33.在无载自然状态下为一阶刚度使用阶段,上部结构2不与聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体接触;在设防地震下同样为一阶刚度使用阶段,上部结构2不与聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体接触;罕遇地震下为二阶刚度使用阶段,上部结构2与聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体接触,聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体与钢弹簧隔振器3协同工作,从而增加在罕遇地震下隔振支座系统的刚度。

34.例如:设定附图中聚氨酯减振垫7和砼支墩6组合体的刚度为k1,钢弹簧隔振器3刚

度为k2;那么在无载自然状态下,上部结构2与聚氨酯减振垫7之间的距离为40mm,此时隔振支座系统的刚度为2k2;设防地震状态下上部结构2与聚氨酯减振垫7之间的距离为0-5mm,此时隔振支座系统的刚度为2k2;罕遇地震状态下,上部结构2与聚氨酯减振垫7之间的距离为0mm,此时聚氨酯减振垫7发生形变,聚氨酯减振垫7的极限变形位移为10mm,则上部结构2的最大垂向位移为50mm,此时隔振支座系统的刚度为2k2+k1。也就是一阶刚度使用阶段隔振支座系统的刚度为2k2,二阶刚度使用阶段隔振支座系统的刚度为2k2+k1。

35.上述对实施例子的描述是为了便于该技术领域的普通技术人员能理解和应用本发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例进行各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于这里的实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1