一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构的制作方法

1.本实用新型涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构。

背景技术:

2.填充墙门洞周边构造包括后浇的构造柱、圈梁(水平系梁)、过梁等结构构件,从而形成小型框架;根据现行规范及图集构造要求,洞口周边的结构会建造马牙槎、拉结钢筋等繁琐构造,且需要混凝土后浇,施工较为麻烦。

3.2021年9月1日起施行的《建设工程抗震管理条例》明确“二区八类”建筑需要采用减隔震技术,特别是学校等典型乙类建筑并满足设防地震下的正常使用功能。而此背景下,对填充墙尤其开洞的填充墙提出了更高的抗震性能要求及稳定性,甚至要有必要的耗能性。

技术实现要素:

4.本实用新型为解决现有技术的不足,目的在于提供一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,采用本方案,通过在门洞设置悬臂门式框架,避免了马牙槎、拉结钢筋、后浇混凝土等施工繁琐顺序,从而使得施工更加简便;并通过设置金属耗能连接件,提供一定的耗能能力,形成减震装置,适用于“二区八类”建筑。

5.本实用新型通过下述技术方案实现:

6.一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,包括带洞口的隔墙,还包括下悬臂门式框架;

7.所述下悬臂门式框架设于所述隔墙的门洞内,并沿门洞内侧周边布置,所述门洞两侧为墙体;所述下悬臂门式框架包括位于两侧墙体处的悬臂柱和位于顶部的悬臂梁;

8.所述门洞顶部设有上悬臂连接件,所述下悬臂门式框架顶部和所述上悬臂连接件通过若干金属耗能连接件连接。

9.相对于现有技术中,在洞口周边的结构需设置构造柱马牙槎、拉结钢筋等繁琐构造,且需要混凝土后浇,施工较为麻烦,且需要采用减隔震技术等问题,本方案提供了一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,具体方案中,隔墙设置于主体结构中,主体结构包括两侧的结构柱和上下侧的结构梁,隔墙中开有门洞,在门洞处设置钢筋混凝土的下悬臂门式框架,下悬臂门式框架由两根柱和一根框架梁组成,下悬臂门式框架支承于主体结构的结构梁上,通过门洞周边被下悬臂门式框架加强,从而能避免了墙体构造柱马牙槎、拉结钢筋、后浇混凝土等施工繁琐顺序,使得施工更加简便;下悬臂门式框架的顶部通过若干金属耗能连接件和门洞顶部的上悬臂连接件连接,从而确保中震下的开洞填充墙的抗震及稳定性;并提供一定的耗能能力,形成减震装置,适用于“二区八类”建筑;其中金属耗能连接件为现有技术中的常规耗能连接件,此处不做赘述。

10.进一步优化,所述下悬臂门式框架顶部和所述上悬臂连接件之间填充有柔性填充

件;通过填充的柔性填充件,从而不影响金属耗能连接件的变形。

11.进一步优化,所述金属耗能连接件采用软钢金属消能器;采用低屈服点的软钢金属消能器,总体出力可控确保悬臂门式框架满足大震不屈服的性能要求。

12.进一步优化,所述下悬臂门式框架的侧向刚度大于所述金属耗能连接件刚度的1.5倍以上;用于确保软钢金属消能器的耗能效果。

13.进一步优化,所述墙体为砌体填充墙板或预制的可滑移填充墙板;即在下悬臂门式框架的周边隔墙可一侧采用轻质的可滑移填充墙板,另一侧采用砌体填充墙板,或两侧均采用轻质的可滑移填充墙板均可。

14.进一步优化,所述上悬臂连接件为现浇的混凝土悬臂墙,所述下悬臂门式框架两侧和墙体之间均填充有柔性填充件;用于形成减震隔墙布置体系,满足减震要求。

15.进一步优化,当隔墙设有圈梁或水平系梁时,所述门洞一侧的隔墙为砌体填充墙板,所述圈梁或水平系梁设于所述砌体填充墙板的中部,并和所述下悬臂门式框架连接;当隔墙高度h>4500m时,用于确保砌体填充墙板的稳定性。

16.进一步优化,所述上悬臂连接件为若干装配式复合墙板,相邻所述装配式复合墙板之间、所述装配式复合墙板和所述门洞两侧墙体之间均填充有柔性填充件;通过填充的柔性填充件,优化了减震效果。

17.进一步优化,所述上悬臂连接件为上悬臂门式框架,所述上悬臂门式框架相对于所述下悬臂门式框架倒置设置,所述上悬臂门式框架两侧悬臂柱上端抵接于结构主体;所述上悬臂门式框架内填充有砌体填充墙板;所述上悬臂门式框架两侧和所述门洞两侧墙体之间均填充有柔性填充件;通过设置倒置的上悬臂门式框架,从而在中部增加悬臂梁,提高结构刚度,以此提高耗能效果。

18.进一步优化,所述上悬臂连接件内预留有空间洞口;用于留出暖通等设备穿墙的空间洞口。

19.本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

20.1.本实用新型提供一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,采用本方案,可确保中震下的开洞填充墙的抗震及稳定性;

21.2.本实用新型提供一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,采用本方案,通过低屈服点的软钢金属消能器,提供一定的耗能能力,形成减震装置,可适用于“二区八类”需要采用减震技术的建筑;

22.3.本实用新型提供一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,采用本方案,通过在门洞设置悬臂门式框架,避免了洞口周边设置马牙槎、拉结钢筋、后浇混凝土等施工繁琐顺序,从而使得施工更加简便。

附图说明

23.此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本技术的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:

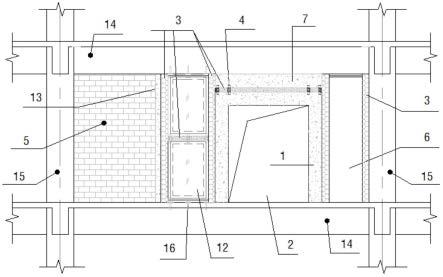

24.图1为本实用新型提供的隔墙高度小于4500mm时的结构示意图;

25.图2为本实用新型提供的隔墙高度大于4500mm,上悬臂连接件采用装配式复合墙板时的结构示意图;

26.图3为本实用新型提供的隔墙高度大于4500mm,上悬臂连接件采用上悬臂门式框架时的结构示意图;

27.图4为本实用新型提供的预留空间洞口时的结构示意图。

28.附图中标记及对应的零部件名称:

29.1-下悬臂门式框架,2-门洞,3-柔性填充件,4-金属耗能连接件,5-砌体填充墙板,6-可滑移填充墙板,7-混凝土悬臂墙,8-圈梁或水平系梁,9-装配式复合墙板,10-上悬臂门式框架,11-空间洞口,12-装配式复合消能减振墙板,13-构造柱,14-结构梁,15-结构柱,16-复合墙板连接件。

具体实施方式

30.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

31.实施例1

32.本实施例1提供一种与填充墙门洞构造结合的减震布置结构,如图1-图4所示,包括带洞口的隔墙,还包括下悬臂门式框架1;

33.下悬臂门式框架1设于隔墙的门洞2内,并沿门洞2内侧周边布置,门洞2两侧为墙体;下悬臂门式框架1包括位于两侧墙体处的悬臂柱和位于顶部的悬臂梁;

34.门洞2顶部设有上悬臂连接件,下悬臂门式框架1顶部和上悬臂连接件通过若干金属耗能连接件4连接。

35.相对于现有技术中,在洞口周边的结构需设置构造柱马牙槎、拉结钢筋等繁琐构造,且需要混凝土后浇,施工较为麻烦,且需要采用减隔震技术等问题,本方案提供了一种与填充门洞2构造结合的减震布置结构,具体方案中,隔墙设置于主体结构中,主体结构包括两侧的结构柱15和上下侧的结构梁14,隔墙中开有门洞2,在门洞2处设置钢筋混凝土的下悬臂门式框架1,下悬臂门式框架1由两根柱和一根框架梁组成,下悬臂门式框架1支承于主体结构的结构梁14上,通过门洞周边被下悬臂门式框架1加强,从而能避免了墙体构造柱马牙槎、拉结钢筋、后浇混凝土等施工繁琐顺序,使得施工更加简便;下悬臂门式框架1的顶部通过若干金属耗能连接件4和门洞2顶部的上悬臂连接件连接,从而确保中震下的开洞填充墙的抗震及稳定性;并提供一定的耗能能力,形成减震装置,适用于“二区八类”建筑;其中金属耗能连接件4为现有技术中的常规耗能连接件,此处不做赘述。

36.本实施例中,下悬臂门式框架1顶部和上悬臂连接件之间填充有柔性填充件3;通过填充的柔性填充件3,从而不影响金属耗能连接件4的变形;其中柔性填充件3为现有技术中的常规耗能连接件,此处不做赘述。

37.本实施例中,金属耗能连接件4采用软钢金属消能器;为使下悬臂门式框架1满足大震不屈服的性能要求,本方案中,需采用刚度较弱的软钢金属消能器,由于传统阻尼器为提供较大的耗能能力及附加阻尼比,因而消能子结构往往采用刚度较大的悬臂墙板;而本方案的下悬臂门式框架1与主体结构通过刚度较弱的软钢金属消能器连接,使其对主体结构贡献较小,受力小,低屈服点、低刚度的软钢金属消能器刚度需求较小;作为子结构的下悬臂门式框架1需满足软钢金属减震器屈服后的承载力需求。软钢金属屈服力较小,故下悬

臂门式框架1易满足大震不屈服的性能要求;通过在填充墙门洞2周边设置下悬臂式门式框架,并适当加大刚度,同时在下悬臂式门式框架上设置刚度相对较小的软钢金属消能器形成一种与填充墙门洞2构造结合的减震布置结构,即解决了中震下的开洞填充墙的抗震及稳定性;又提供了一定的耗能能力,形成减震装置,适用于“二区八类”建筑。

38.本实施例中,下悬臂门式框架1的侧向刚度大于金属耗能连接件4刚度的1.5倍以上;由于传统钢筋混凝土构造柱13及圈梁或过梁截面为200x200,为确保软钢金属消能器的耗能效果,需确保下悬臂门式框架1侧向刚度大于软钢金属消能器刚度1.5倍以上,故悬臂柱及梁的截面根据洞口大小及软钢金属消能器刚度相匹配。如软钢金属消能器屈服力为40kn,屈服位移为2mm,洞口宽度1.8m,高2.4m,根据计算悬臂柱及梁截面尺寸为200x400mm可满足要求。

39.本实施例中,墙体为砌体填充墙板5或预制的可滑移填充墙板6;即在下悬臂门式框架1的周边隔墙可一侧采用轻质的可滑移填充墙板6,另一侧采用砌体填充墙板5,或两侧均采用轻质的可滑移填充墙板6均可。

40.实施例2

41.本实施例2在实施例1的基础上进一步优化,如图2所示,当隔墙高度h<4500mm时,此时无需在隔墙设置圈梁或水平系梁8,设置为:上悬臂连接件为现浇的混凝土悬臂墙7,下悬臂门式框架1两侧和墙体之间均填充有柔性填充件3;

42.可以理解的是,在门洞2顶部设置现浇的混凝土悬臂墙7,下悬臂门式框架1顶部通过金属耗能连接件4和混凝土悬臂墙7连接;其一侧可设置预制的可滑移填充墙板6,且两者之间填充柔性填充件3;另一侧设置装配式复合消能减振墙板12,装配式复合消能减振墙板12一侧设置后浇的构造柱13,构造柱13一侧设置砌体填充墙板5,下悬臂门式框架1和装配式复合消能减振墙板12之间、装配式复合消能减振墙板12和构造柱13之间均填充有柔性填充件3,通过上述结构,从而形成减震隔墙布置体系,满足减震要求。

43.实施例3

44.本实施例3在实施例1的基础上进一步优化,如图3所示,当隔墙高度h>4500m时,即需要安装圈梁或水平系梁8,设置为:门洞2一侧的隔墙为砌体填充墙板5,圈梁或水平系梁8设于砌体填充墙板5的中部,并和下悬臂门式框架1连接;

45.可以理解的是,此时隔墙高度较高,为确保砌体填充墙板5的稳定性,需在砌体填充墙板5中间设置圈梁或水平系梁8,后浇的圈梁或水平系梁8同下悬臂门式框架1连接,进一步增加下悬臂门式框架1的刚度,提高金属减震器耗能效率。

46.本实施例中,上悬臂连接件还可以为若干装配式复合墙板9,相邻装配式复合墙板9之间、装配式复合墙板9和门洞2两侧墙体之间均填充有柔性填充件3;通过填充的柔性填充件3,优化了减震效果;装配式复合墙板9通过复合墙板连接件16固定于主体结构上。

47.本实施例中,上悬臂连接件为上悬臂门式框架10,上悬臂门式框架10相对于下悬臂门式框架1倒置设置,上悬臂门式框架10两侧悬臂柱上端抵接于结构主体;上悬臂门式框架10内填充有砌体填充墙板5;上悬臂门式框架10两侧和门洞2两侧墙体之间均填充有柔性填充件3;通过设置倒置的上悬臂门式框架10,从而在中部增加悬臂梁,提高结构刚度,以此提高耗能效果。

48.请参阅图4,本实施例中,上悬臂连接件内预留有空间洞口11;为留出暖通等设备

穿墙的空间洞口11,需在预留空间洞口11,如图4所示,在上悬臂门式框架10的内侧底部预留空间洞口11,空间洞口11顶部设置混凝土梁,混凝土梁和结构主体之间填充砌体填充墙板5。

49.以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1