一种抗震建筑物结构的制作方法

本技术涉及抗震建筑,具体为一种抗震建筑物结构。

背景技术:

1、抗震建筑,是指在抗震设防烈度为六度及以上地区必须进行抗震设计建筑,抗震结构体系是抗震设计应考虑的最关键问题,对安全和经济起决定性的作用,是综合的系统决策。

2、在建筑施工中需要用到抗震结构,现实中房屋受灾百分之九十五发生的事故都是因为建筑物受损或倒塌所引致的,因此需要对建筑进行抗震加强,减少受灾建筑大面积塌方,降低了建筑抗震的强度。

3、因此,需要对建筑进行设计改造,有效的防止其房屋受灾百分之九十五发生的事故都是因为建筑物受损或倒塌所引致的。

技术实现思路

1、为解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型的目的在于提供一种抗震建筑物结构,具备抗震效果好的优点,解决了现有的房屋受灾百分之九十五发生的事故都是因为建筑物受损或倒塌所引致的问题。

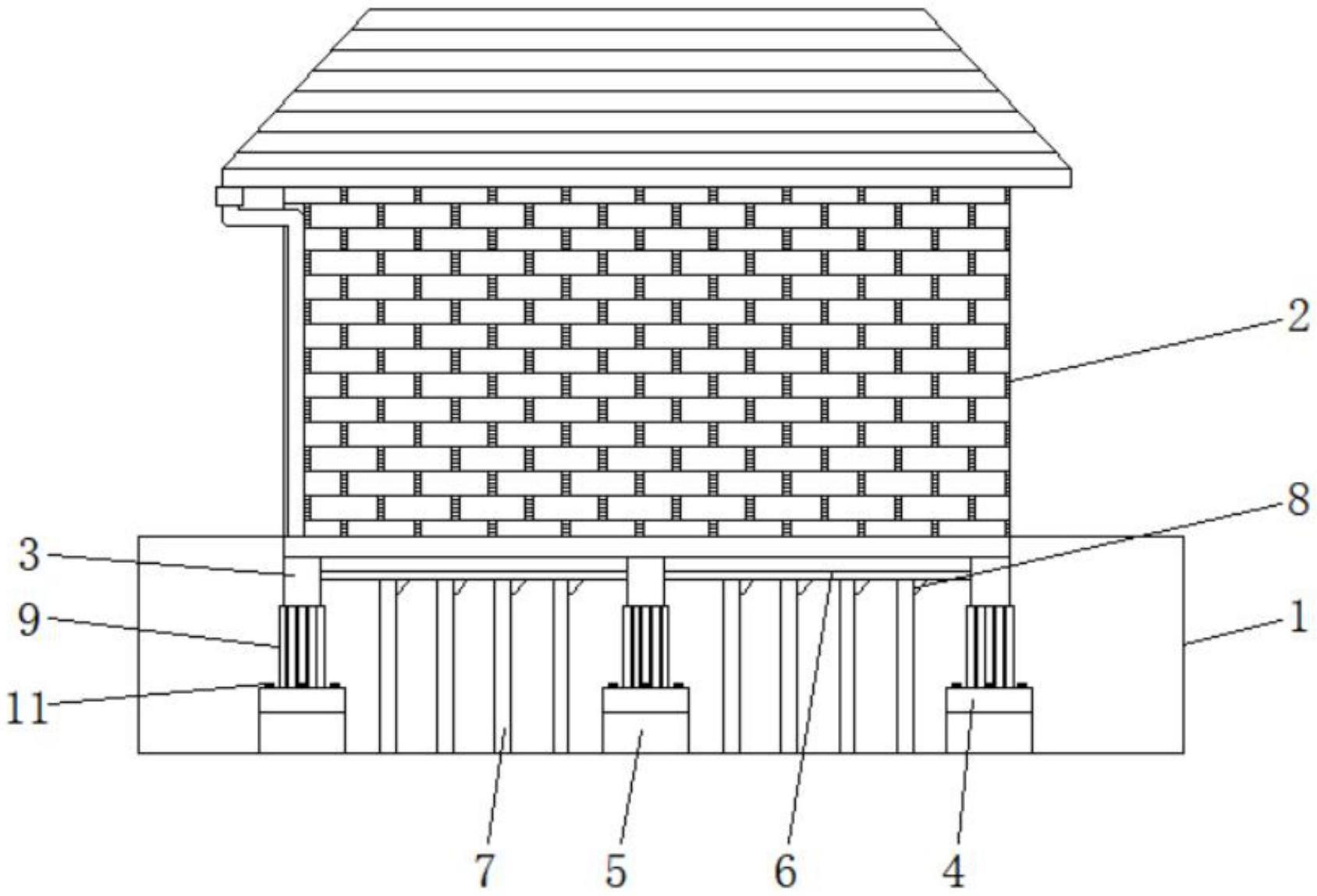

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种抗震建筑物结构,包括地基,所述地基的顶部固定连接有房体,所述房体底部的左侧和右侧均固定连接有混凝土柱,所述混凝土柱的底部贯穿至地基的内部固定连接有钢结构,所述钢结构的底部固定连接有混凝土台,所述房体底部的前端和背端且位于混凝土柱之间横向固定连接有支撑板,所述支撑板底部的前端和背端均固定连接有木板,所述木板的底部延伸至地基的底部。

3、作为本实用新型优选的,所述支撑板底部的前端和背端且对应木板的位置固定连接有加强块,所述加强块的形状为三角形。

4、作为本实用新型优选的,所述混凝土柱的表面固定焊接有钢架,所述钢架内腔的左侧和右侧均安装有钢筋,所述钢架与钢筋配合使用。

5、作为本实用新型优选的,所述钢结构顶部的左侧和右侧均螺纹连接有膨胀螺栓,所述膨胀螺栓的数量为若干个,且均匀分布。

6、作为本实用新型优选的,所述木板的形状为矩形,所述木板的数量为若干个,且均匀分布。

7、作为本实用新型优选的,所述支撑板的材质为铝合金,所述支撑板与房体配合使用。

8、与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

9、1、本实用新型通过房体、混凝土柱、钢结构、混凝土台、支撑板和木板的设置,能够使房体受灾振动传递给混凝土柱,混凝土柱深入地基的内部,混凝土柱晃动带动支撑板和钢结构晃动,钢结构配合混凝土台加固稳定,支撑板配合木板分段承担重力,达到抗震的作用,替代现有的房屋受灾百分之九十五发生的事故都是因为建筑物受损或倒塌所引致的,从而提高了建筑抗震的强度。

10、2、本实用新型通过加强块的设置,能够辅助木板进行工作,同时起到固定的作用,避免了木板在承载过程中出现变形破损的现象。

技术特征:

1.一种抗震建筑物结构,包括地基(1),其特征在于:所述地基(1)的顶部固定连接有房体(2),所述房体(2)底部的左侧和右侧均固定连接有混凝土柱(3),所述混凝土柱(3)的底部贯穿至地基(1)的内部固定连接有钢结构(4),所述钢结构(4)的底部固定连接有混凝土台(5),所述房体(2)底部的前端和背端且位于混凝土柱(3)之间横向固定连接有支撑板(6),所述支撑板(6)底部的前端和背端均固定连接有木板(7),所述木板(7)的底部延伸至地基(1)的底部。

2.根据权利要求1所述的一种抗震建筑物结构,其特征在于:所述支撑板(6)底部的前端和背端且对应木板(7)的位置固定连接有加强块(8),所述加强块(8)的形状为三角形。

3.根据权利要求1所述的一种抗震建筑物结构,其特征在于:所述混凝土柱(3)的表面固定焊接有钢架(9),所述钢架(9)内腔的左侧和右侧均安装有钢筋(10),所述钢架(9)与钢筋(10)配合使用。

4.根据权利要求1所述的一种抗震建筑物结构,其特征在于:所述钢结构(4)顶部的左侧和右侧均螺纹连接有膨胀螺栓(11),所述膨胀螺栓(11)的数量为若干个,且均匀分布。

5.根据权利要求1所述的一种抗震建筑物结构,其特征在于:所述木板(7)的形状为矩形,所述木板(7)的数量为若干个,且均匀分布。

6.根据权利要求1所述的一种抗震建筑物结构,其特征在于:所述支撑板(6)的材质为铝合金,所述支撑板(6)与房体(2)配合使用。

技术总结

本技术公开了一种抗震建筑物结构,包括地基,所述地基的顶部固定连接有房体,所述房体底部的左侧和右侧均固定连接有混凝土柱,所述混凝土柱的底部贯穿至地基的内部固定连接有钢结构,所述钢结构的底部固定连接有混凝土台。本技术通过房体、混凝土柱、钢结构、混凝土台、支撑板和木板的设置,能够使房体受灾振动传递给混凝土柱,混凝土柱深入地基的内部,混凝土柱晃动带动支撑板和钢结构晃动,钢结构配合混凝土台加固稳定,支撑板配合木板分段承担重力,达到抗震的作用,替代现有的房屋受灾百分之九十五发生的事故都是因为建筑物受损或倒塌所引致的,从而提高了建筑抗震的强度。

技术研发人员:王志明,陈培茂,李廷铨,李焯豪

受保护的技术使用者:广东凯厦建设工程有限公司

技术研发日:20230109

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!