一种可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器

本发明涉及建筑减震,具体涉及一种可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器。

背景技术:

1、建筑结构在整个生命周期内会不断受到外部影响产生振动,其中包括周边环境(如老旧建筑的拆迁、大型施工设备的扰动和高铁运行的振动等)和地震作用的影响,尤其一旦发生地震就会极大影响建筑的正常使用并对人身生命产生极大威胁。此外,地震后的建筑修复和重建也是较为复杂的问题。因此建筑的减震措施显得尤为重要,随着目前建筑减震技术的发展,产生了以可更换、自复位等为特点,以摩擦耗能、部分构件屈服为代表的摩擦阻尼器,在一定程度上减小了外部震动对建筑物产生的影响。

2、但传统的摩擦阻尼器一般刚度较大,在小位移下不能较好的发挥作用,使得建筑在小震、外部振动等小位移环境下易产生疲劳破坏,此问题对于钢结构建筑尤为突出。此外,基于“自复位、免修复”的设计理念,摩擦阻尼器逐渐与自复位机制联系起来,但带可自复位功能的传统摩擦阻尼器在复位过程中由于较大的摩擦耗能能力使得建筑结构难以完全复位并容易产生较大残余变形。

技术实现思路

1、针对现有技术中存在的问题,本发明的目的是提供一种可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,小位移下内部摩擦系统和端部复位系统同时工作,实现减小了外部震动对建筑物影响的同时,促进阻尼器自动复位,大位移下内部摩擦系统、外侧杠杆系统和端部复位系统同时工作,实现大位移下的双系统摩擦耗能和阻尼器自动复位。

2、为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:

3、一种可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,包括摩擦耗能系统、复位系统、杠杆系统,所述摩擦耗能系统设置于杠杆系统内部,所述摩擦耗能系统两端设置有复位系统,一端的复位系统与杠杆系统固定连接,钢杆贯穿所述摩擦耗能系统,且两端与杠杆系统活动连接。

4、优选地,所述内部摩擦系统包括固定板、横杆,所述固定板上下端分别与横杆固定连接,所述横杆两端与复位系统连接,所述固定板上设置有第一力传递孔和第一摩擦孔,所述第一力传递孔位于固定板中心,第一摩擦孔分布于第一力传递孔的上侧和下侧,所述固定板的前侧和后侧设置有滑动板,所述滑动板通过第一摩擦孔与固定板连接。

5、优选地,所述横杆包括横槽杆,所述横槽杆两端设置有锚固杆,所述横槽杆两端与锚固杆之间均设置有碟簧杆,所述固定板的上端和下端分别嵌入横槽杆的横槽内。

6、优选地,所述锚固杆的长度和直径均小于碟簧杆的长度和直径,所述碟簧杆的长度和直径均小于横槽杆的长度和直径。

7、优选地,所述滑动板由板身及与其一体的板颈组成,所述板身通过第一摩擦孔与固定板连接,板身中心设置有与第一力传递孔对应的第二力传递孔。

8、优选地,所述杠杆系统包括框架,所述框架由第一侧板、第二侧板及第三侧板组成,所述第二侧板和第三侧板内壁均设置有转动件,贯穿所述第二侧板和第三侧板均设置有第三摩擦孔,所述转动件与第三摩擦孔连接。

9、优选地,所述转动件包括外伸板和内凹板,所述外伸板的板头与内凹板的板头插接,所述外伸板和内凹板上均设置有第二摩擦孔,所述第二摩擦孔与第三摩擦孔通过螺栓连接,所述钢杆一端与第二侧板及第二侧板上外伸板和内凹板的插接处铰接,另一端穿过所述第一力传递孔、第二力传递孔,与第三侧板及第三侧板上外伸板和内凹板的插接处铰接。

10、优选地,所述复位系统包括挤压板和锚板,所述挤压板和锚板之间设置有碟簧,所述锚固杆穿过挤压板固定连接于锚板上,所述碟簧套设于碟簧杆上,靠近所述第一侧板的锚板与第一侧板固定连接,所述板颈的端部穿过挤压板和锚板外露,所述挤压板与横槽杆的端部接触。

11、优选地,所述第二摩擦孔为竖向,所述第三摩擦孔为横向。

12、优选地,所述板颈端部设置有安装孔。

13、与现有耗能减振装置相比,本发明的优点是:

14、(1)本发明提供的阻尼器能更全面、更灵活的应对大小振动作用,有针对性的对大小位移进行分级摩擦耗能并在大小位移下始终发挥自复位功能,小位移下摩擦耗能系统和复位系统同时工作,实现小位移下的自复位功能和摩擦耗能;大位移下内部摩擦耗能系统、杠杆系统和复位系统同时工作,外侧杠杆系统为放大位移式摩擦耗能,实现大位移下阻尼器的双系统摩擦耗能,和自动复位功能,在自动复位过程中,杠杆系统不耗能,在减小外部震动对建筑物影响的同时,可促进建筑完全复位。

15、(2)本发明提供的阻尼器外侧杠杆系统中设计有水平摩擦孔和竖向摩擦孔滑动连接,在大位移情况下,通过外伸板和内凹板,可实现由板头处的小位移带动板座的大位移,进而实现板头的小位移带动第二摩擦孔和第三摩擦孔的双重摩擦耗能,即大位移情况时,仅杠杆系统即可实现双重放大位移摩擦耗能,而杠杆系统和摩擦耗能系统共同作用使得该阻尼器在大位移情况能产生更大的摩擦耗能效果,相较于传统放大式位移中的弧形摩擦孔,本发明摩擦耗能效果更好,此外,在具体的实际应用中相对于弧形摩擦孔而言,本发明阻尼器的受力更加清晰明确,对阻尼器的耗能能力的计算推导更方便有利。

16、(3)本发明提供的阻尼器在大位移状态向初始状态过渡时(即杠杆系统被触发后,阻尼器由压缩状态恢复至初始状态过程中),摩擦耗能系统可实现缓慢复位的效果以防止建筑结构因摇摆速度过大造成不必要的额外损伤,而外侧杠杆系统并不对复位过程产生阻碍,使得阻尼器能更容易的实现完全复位,从而促使建筑物完全复位。

技术特征:

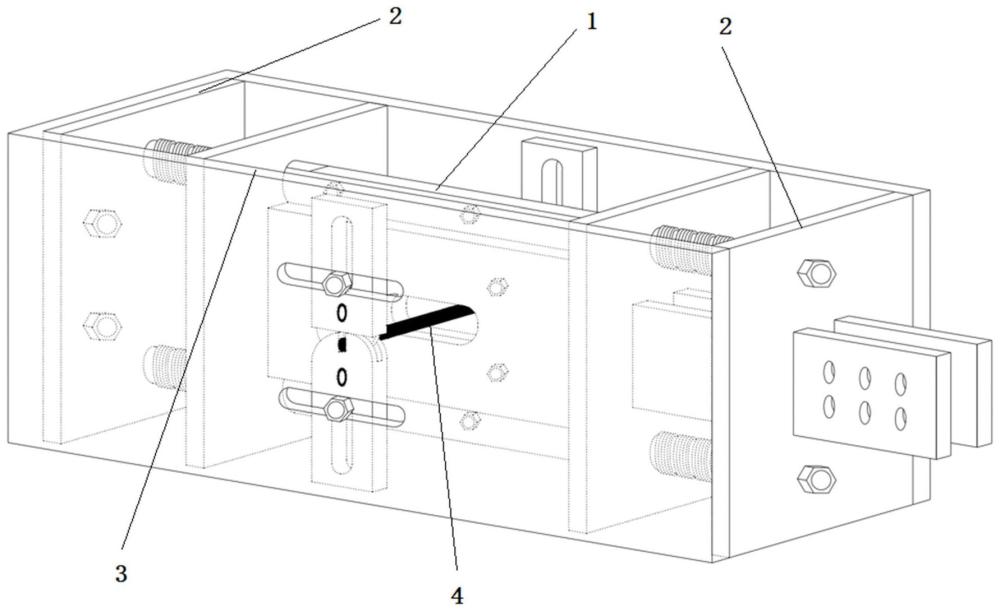

1.一种可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,包括摩擦耗能系统(1)、复位系统(2)、杠杆系统(3),所述摩擦耗能系统(1)设置于杠杆系统(3)内部,所述摩擦耗能系统(1)两端设置有复位系统(2),一端的复位系统(2)与杠杆系统(3)固定连接,钢杆(4)贯穿所述摩擦耗能系统(1),且两端与杠杆系统(3)活动连接。

2.根据权利要求1所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述内部摩擦系统(1)包括固定板(11)、横杆(12),所述固定板(11)上下端分别与横杆(12)固定连接,所述横杆(12)两端与复位系统(2)连接,所述固定板(11)上设置有第一力传递孔(14)和第一摩擦孔(15),所述第一力传递孔(14)位于固定板(11)中心,第一摩擦孔(15)分布于第一力传递孔(14)的上侧和下侧,所述固定板(11)的前侧和后侧设置有滑动板(13),所述滑动板(13)通过第一摩擦孔(15)与固定板(11)连接。

3.根据权利要求2所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述横杆(12)包括横槽杆(121),所述横槽杆两端设置有锚固杆(123),所述横槽杆(121)两端与锚固杆(123)之间均设置有碟簧杆(122),所述固定板(11)的上端和下端分别嵌入横槽杆(121)的横槽(124)内。

4.根据权利要求3所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述锚固杆(123)的长度和直径均小于碟簧杆(122)的长度和直径,所述碟簧杆(122)的长度和直径均小于横槽杆(121)的长度和直径。

5.根据权利要求3所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述滑动板(13)由板身(131)及与其一体的板颈(132)组成,所述板身(131)通过第一摩擦孔(15)与固定板(11)连接,板身(131)中心设置有与第一力传递孔(14)对应的第二力传递孔(133)。

6.根据权利要求5所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述杠杆系统(3)包括框架(31),所述框架(31)由第一侧板(311)、第二侧板(312)及第三侧板(313)组成,所述第二侧板(312)和第三侧板(313)内壁均设置有转动件(32),贯穿所述第二侧板(312)和第三侧板(313)均设置有第三摩擦孔(314),所述转动件(32)与第三摩擦孔(314)连接。

7.根据权利要求6所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述转动件(32)包括外伸板(321)和内凹板(322),所述外伸板(321)的板头与内凹板(322)的板头插接,所述外伸板(321)和内凹板(322)上均设置有第二摩擦孔(323),所述第二摩擦孔(323)与第三摩擦孔(314)通过螺栓连接,所述钢杆(4)一端与第二侧板(312)及第二侧板(312)上外伸板(321)和内凹板(322)的插接处铰接,另一端穿过所述第一力传递孔(14)、第二力传递孔(133),与第三侧板(313)及第三侧板(313)上外伸板(321)和内凹板(322)的插接处铰接。

8.根据权利要求6所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述复位系统(2)包括挤压板(21)和锚板(22),所述挤压板(21)和锚板(22)之间设置有碟簧(23),所述锚固杆(123)穿过挤压板(21)固定连接于锚板(22)上,所述碟簧(23)套设于碟簧杆(122)上,靠近所述第一侧板(311)的锚板(22)与第一侧板(311)固定连接,所述板颈(132)的端部穿过挤压板(21)和锚板(22)外露,所述挤压板(21)与横槽杆(121)及板身(131)的端部接触。

9.根据权利要求7所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述第二摩擦孔(323)为竖向,所述第三摩擦孔(314)为横向。

10.根据权利要求5所述可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,其特征在于,所述板颈(132)端部设置有安装孔。

技术总结

本发明涉及一种可自复位的分级摩擦递增耗能阻尼器,包括摩擦耗能系统、复位系统、杠杆系统,所述摩擦耗能系统设置于杠杆系统内部,所述摩擦耗能系统两端设置有复位系统,一端的复位系统与杠杆系统固定连接,钢杆贯穿所述摩擦耗能系统,且两端与杠杆系统活动连接,本发明能更灵活的应对大小振动作用,小位移下摩擦耗能系统和复位系统同时工作,实现小位移下的自复位功能和摩擦耗能;大位移下摩擦耗能系统、杠杆系统和复位系统同时工作,杠杆系统为放大位移式摩擦耗能,实现大位移下阻尼器的双重摩擦耗能,在自动复位过程中,杠杆系统不耗能,摩擦耗能系统在减小外部震动对建筑物影响的同时,可促进建筑完全复位。

技术研发人员:马恺泽,林桂锐,王启先,周倩倩,李兰欣,陈韵如,康林涛,耿天阳

受保护的技术使用者:长安大学

技术研发日:

技术公布日:2024/4/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!