符合人体工学的正侧睡两用睡枕的制作方法

1.本发明涉及一种符合人体工学的正侧睡两用睡枕,技术内容涉及在睡枕中央设置多个间隔排列的透气孔隙与弹性支撑柱,让睡枕的中央区段反馈的支撑力小于两侧区段,让使用者无论在正睡、侧睡或翻身时,颈椎都能维持未受力的自然曲线,符合人体工学。

背景技术:

2.目前市售的传统枕具都为单一材质的设计,使用者往往需要挑选适当高度的枕具,才能让颈椎放松。举例来说,习惯侧睡者,因肩膀将颈椎撑高,因此通常会选择高度较高的枕具;而习惯仰睡者,则是因为后脑曲度、以及颈椎距离床面的距离较矮,通常会选择高度较低的枕具。

3.经研究,无论是习惯侧睡或仰睡者,当人体处于熟睡的状况下,因生理反应会自动避免身体承重的部位长时间受到压迫,因此会无意识的翻身调整睡姿。如此一来,侧睡者翻身成为仰躺时,其睡枕就会显得过高,让颈部不自然地被压迫前仰而造成不适;同理,若仰睡者翻身为侧睡时,过低的睡枕也会让颈侧下垂。这种翻身后造成颈椎不自然弯曲的情形,往往会让使用者颈部肌肉不自觉地反向施力,维持一段时间后就会造成颈部肌肉拉伤、发炎,即所谓的「落枕」。

4.为克服上述问题,业者开发出一种侧睡专用的侧睡枕,例如twm552320、twm571196、twm479701等中国台湾专利,其构造主要是在睡枕中央设置一凹陷部,使其两侧的厚度较中央高,以期能让习惯侧睡者凭借睡枕两侧较高来支撑侧睡时头部的侧面,习惯仰睡者则能够凭借中央的凹陷来提供较低的颈部支撑。

5.然而,上述侧睡枕经实际枕躺后发现,由于该侧睡枕整体使用相同材质,让两侧与中央提供相同的支撑力,加上中央凹陷,使其两侧相对于中央的具有较大的坡度,反而导致无论是习惯侧睡或仰睡者,都无法安稳地沉睡。

6.例如,习惯仰睡者头部仰躺枕睡在中央凹陷区,若翻身转变为侧睡时,因中央凹陷区的高度不足,因此容易压迫到肩部及手臂,造成颈部不适,而且上述侧边较陡峭的坡度恰位于口鼻位置,容易阻碍呼吸,因此使用者翻身为侧睡后,必须将头部抬起移动到睡枕两侧较高的部位,如此便会干扰睡眠,造成睡眠中断。

7.又如,习惯侧睡者头部枕睡在睡枕的侧边较高位置时,睡眠过程中稍微移动,头部就会从侧边滑落至中央,此时中央凹陷位置的高度仍然不足以支撑颈椎而造成不适,使用者必须将头部抬起再移回睡枕侧边较高的位置,同样会造成睡眠中断。

8.另外,无论是习惯侧睡或仰睡者,只要睡眠过程中无意识的翻身调整睡姿,都必须要抬起头部调整位置,在结构设计上不但无法同时适用于正睡及侧睡,也无法解决上述正、侧睡所需支撑力不同的问题;特别是习惯侧睡者,即便只是头部轻微移动,都可能滑落到中央凹陷部位而必须抬起头部移动回原来的位置,严重地干扰睡眠。

9.本发明人曾经创作出能够适用在床垫和睡枕上之中国台湾专利公告第twm587473号「符合人体工学的垫体构造」,其技术内容是在垫体的顶面及底面分别设有复数间隔排列

的横向剖沟,使每两相邻的横向剖沟之间相对形成一弹性支撑柱,并凭借各弹性支撑柱提供的反作用力让使用者躺卧于该垫体时,反馈不同的支撑力,使垫体的凹陷形状大致符合人体未受力时的自然曲线,进而能够分散身体压力,让相关部位的肌肉自然放松。

10.该twm587473中国台湾专利经实际运用于睡枕后,确实能够贴合支撑于人体的枕骨和颈椎,让枕骨及颈椎大致符合未受力时的自然曲线,效果显着。经本发明人深入研究后发现,若上述支撑力的分布概念能配合侧睡及正睡所需的不同支撑力,以特定的方式设计,将能够让睡枕不但可以同时适用在正睡及侧睡上,还能够有效克服已知侧睡枕容易于翻身时打断睡眠的缺点。

技术实现要素:

11.本发明的目的在于提供一种符合人体工学的正侧睡两用睡枕,该睡枕中央区段所反馈的支撑力小于两侧区段,如此让使用者正睡、侧睡时,颈椎都能够维持未受力的自然曲线,符合人体工学。特别是使用者在睡眠过程中翻身时,不必移动头部就能够获得适当的支撑力而使颈部放松,彻底解决市售侧睡枕容易因移动头部造成睡眠中断及干扰睡眠的重大缺失。

12.为达成上述目的,本发明为一种符合人体工学的正侧睡两用睡枕,该睡枕至少在其厚度的中央位置间隔设置有多个透气孔隙,使每两相邻的透气孔隙之间形成一弹性支撑柱;该位于睡枕中央位置的多个弹性支撑柱构成能够支撑后颈部及后脑的中央支撑区段,使睡枕两侧分别构成能够稳定支撑头部两侧的侧边支撑区段,并凭借调整各透气孔隙及/或弹性支撑柱的数量、宽度、排列密度或高度,让中央支撑区段反馈的支撑力小于侧边支撑区段反馈的支撑力,令使用者不论在仰睡、侧睡时,其颈椎都能大致符合未受力时的自然曲线,翻身时也不必刻意将头部抬起移动而造成睡眠受到干扰甚至中断,符合人体工学。

13.以下进一步说明各元件的具体实施方式:

14.实施时,该睡枕的厚度在相对于两侧边支撑区段的位置设有多个透气孔隙及弹性支撑柱,通过调整各透气孔隙及/或弹性支撑柱的数量、宽度、排列密度或高度,让中央支撑区段反馈的支撑力小于侧边支撑区段反馈的支撑力。

15.实施时,该多个透气孔隙在睡枕上以纵向平行设置,或横向平行设置,或呈点阵状排列。

16.实施时,该睡枕为一体成型,或由一下层垫片、一叠合于下层垫片顶面的上层垫片所组成,该上层垫片上方为一供使用者头部枕垫的外表层。

17.实施时,该多个透气孔隙是由多数平行排列的剖沟所构成,该多数平行排列的剖沟分别设置在该上层垫片及/或下层垫片的底面或顶面,经上层垫片与下层垫片叠合后构成该中央支撑区段及二侧边支撑区段。

18.实施时,该中央支撑区段的多数剖沟与二侧边支撑区段的多数剖沟分别错位设置在上层垫片和下层垫片。

19.实施时,该上层垫片中央底面设有一上凹部或下凸部,该下层垫片中央顶面设有与该上凹部或下凸部相对应对合的上凸部或下凹部。

20.实施时,对应于睡枕中央支撑区段的多数剖沟及弹性支撑柱,设置在上层垫片的下凸部底面或下层垫片的上凸部顶面。

21.实施时,该睡枕进一步包含一叠靠在上层垫片前方的辅助垫片,该辅助垫片顶面或底面的两侧设有多数平行排列的剖沟,使该辅助垫片中央形成一对应衬垫于人体颈椎的颈部支撑区段。

22.实施时,该外表层两侧相对于侧边支撑区段的顶面朝向中央支撑区段呈倾斜降低状。

23.相较于背景技术,本发明在睡枕中央和两侧区段分别设置多个间隔排列的透气孔隙与弹性支撑柱,让睡枕中央区段所反馈的支撑力小于两侧区段,如此让使用者无论正睡、侧睡、或翻身改变睡姿时,都能够提供适当的支撑力,使颈部彻底放松,符合人体工学。

24.特别是当使用者侧睡时,除了能凭借侧边支撑区段较大的支撑力而不至于压迫手臂以外,若侧睡在中央支撑区段时,因肩膀将颈椎垫高后所需的支撑力较小,因此中央支撑区段仍然能够适度支撑于颈椎,克服市售侧睡枕中央凹陷容易让头部滑落,而造成颈部需施力后仰无法真正放松的缺失。

25.值得一提的是,当使用者在睡眠过程中翻身时,凭借上述构造让头部不必抬起移动就能够获得适当的支撑力而使颈部放松,彻底解决市售侧睡枕容易因移动头部造成睡眠中断及干扰的重大缺失。

26.以下依据本发明的技术手段,列举出适于本发明的具体实施方式,并配合图式说明如后。

附图说明

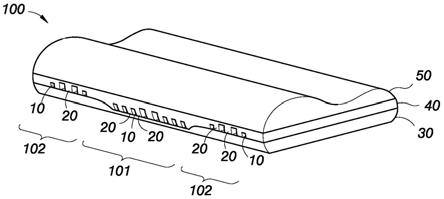

27.图1是本发明第一实施例的立体外观图。

28.图2是本发明第一实施例的分解图。

29.图3是本发明第二实施例的立体外观图。

30.图4是本发明第二实施例的分解图。

31.图5是本发明第三实施例的立体分解图。

32.图6是本发明第四实施例的立体分解图。

33.图7是本发明第五实施例的立体外观图。

34.图8是本发明第五实施例的分解图。

35.附图标记说明:100睡枕;101中央支撑区段;102侧边支撑区段;10透气孔隙;11剖沟;20弹性支撑柱;30下层垫片;31下凹部;32上凸部;40上层垫片;41下凸部;42上凹部;50外表层;60辅助垫片;61肩部支撑区段;62颈部支撑区段。

具体实施方式

36.如图1至图8所示,本发明为一种符合人体工学的正侧睡两用睡枕,该睡枕100至少在其厚度的中央位置间隔设置多个透气孔隙10,且每两相邻的透气孔隙10之间形成一弹性支撑柱20;该位于睡枕100中央位置的多个弹性支撑柱20构成能够支撑后颈部及后脑的中央支撑区段101,使睡枕100的两侧分别构成能够稳定支撑头部两侧的侧边支撑区段102。

37.在图中所揭示的实施例中,睡枕100的厚度在相对于两侧边支撑区段102的位置也可设置多个透气孔隙10及弹性支撑柱20,该多数透气孔隙10和弹性支撑柱20分别经过权重计算后配置其支撑力,例如通过透气孔隙10及/或弹性支撑柱20的数量、宽度、设置密度、孔

隙深度或支撑柱高度,经权重比例计算来微调、配置,提供相对应头部曲度轮廓的支撑力,形成中央支撑区段101反馈的支撑力小于侧边支撑区段102的结构,令使用者不论在仰睡、侧睡、或翻身改变睡姿时,其颈椎都能大致符合未受力时的自然曲线,符合人体工学让相关部位的肌肉能够自然放松。

38.以下进一步说明透气孔隙10和弹性支撑柱20可能的具体实施方式。如图1至图4所示,该睡枕100可以为一体成型,或者由一下层垫片30、一叠合于下层垫片30顶面的上层垫片40所组成,该上层垫片40上方为一供使用者头部枕垫的外表层50。

39.该多个透气孔隙10是由多数平行排列的剖沟11所构成,例如图1所示,若睡枕100为一体成型时,可以在模具内设置滑块(未显示)来使剖沟成型后,再使滑块移动后开模,即可使一体成型的睡枕100厚度内具有透气孔隙10和弹性支撑柱20。或者,如图2所示,该多数平行排列的剖沟11分别设置在该上层垫片40及/或下层垫片30的底面或顶面,经上层垫片40与下层垫片30叠合后,分别构成该中央支撑区段101及二侧边支撑区段102。

40.该中央支撑区段101的多数剖沟11与二侧边支撑区段102的多数剖沟11,能如图2所示,设置在同一垫片上,或者是如图4所示,错位设置在上层垫片40和下层垫片30,即图示中对应于睡枕100的中央支撑区段101的多数剖沟11,设置在下层垫片30中央顶面,对应于睡枕100的侧边支撑区段102的多数剖沟11,设置在上层垫片40两侧底面。

41.实施时,该上层垫片40与下层垫片30可为具有适当厚度的平坦片状,或者是如图2中,在该上层垫片40中央底面设有一下凸部41,该下层垫片30中央顶面设有与下凸部41对合的下凹部31;或如图4中,在该上层垫片40中央底面设有一上凹部42,该下层垫片30中央顶面设有与上凹部42对合的上凸部32,对应于睡枕100中央支撑区段101的多数剖沟11,能够设置在上层垫片40的上凹部42底面或下层垫片30的上凸部32顶面。

42.因此,多数剖沟11不论是设置在该上层垫片40及/或下层垫片30的底面或顶面,在上层垫片40与下层垫片30叠合后,两相邻剖沟11之间形成的弹性支撑柱20即构成该中央支撑区段101及二侧边支撑区段102

43.各支撑区段可以通过多数剖沟11和弹性支撑柱20的设置数量、宽度、密度、高度等各种方式达到不同的支撑力。例如,两相邻的二剖沟11彼此之间的距离构成一弹性支撑柱20的厚度,在所有的剖沟11宽度都相同的情形下,若二剖沟11彼此之间的距离缩小时,该弹性支撑柱20的厚度减少、支撑力较弱。

44.反之,若各支撑区段内每两相邻的剖沟11彼此之间的距离增加、排列密度较宽松时,则会让各支撑区段内的每一弹性支撑柱20的厚度都增厚、支撑力较强,使各支撑区段的整体支撑力提高。

45.再举例说明,假设睡枕100宽度65公分,其中该中央支撑区段101的宽度为33公分,且中央支撑区段101内全部的剖沟11宽度固定,且彼此之间的距离为1.5公分,等同于每一弹性支撑柱20的厚度为1.5公分时,能得到2单位的支撑力。

46.当中央支撑区段101内全部的剖沟11彼此之间的距离为1公分,每一弹性支撑柱20的厚度都减少为1公分,排列密度较密时,从而使中央支撑区段101的整体支撑力降低,得到1单位的支撑力。

47.反之,当中央支撑区段101内全部的剖沟11彼此之间的距离为2公分,排列密度较宽松时,则会让中央支撑区段101内的每一弹性支撑柱20的厚度都增厚为2公分,支撑力增

加,得到3单位的支撑力。

48.再者,各支撑区段也可以从剖沟11深度和弹性支撑柱20的高度来设定不同的支撑力。在所有的剖沟11宽度都相同的情形下,当两相邻的剖沟11的深度越深,则二剖沟11之间的弹性支撑柱20的高度越高,该弹性支撑柱20在使用者枕躺时,便提供较弱的支撑力,使得该支撑区段受重量而凹陷。反之,当两相邻的剖沟11的深度越浅,则二剖沟11之间的弹性支撑柱20的高度越短,便提供较强的支撑力。

49.举例说明,假设中央支撑区段101内全部的剖沟11宽度固定,彼此之间的距离也固定,当各剖沟11深度为1.5公分时,等同于每一弹性支撑柱20的高度为1.5公分,能得到2单位的支撑力。

50.当中央支撑区段101内全部的剖沟11的深度改为2公分时,每一弹性支撑柱20的高度升高为2公分,便使中央支撑区段101的支撑力减弱,得到1单位的支撑力。

51.反之,当中央支撑区段101内全部的剖沟11深度为1公分时,每一弹性支撑柱20的高度降低为1公分,使中央支撑区段101的支撑力增加,得到3单位的支撑力。

52.同理,侧边支撑区段102也能依前述原理调整剖沟11和弹性支撑柱20的数量、宽度、密度、剖沟11深度或弹性支撑柱20高度等,来微调、配置达到与中央支撑区段101不同的支撑力,在此不重复赘述。

53.因此,将各支撑区段的剖沟11及弹性支撑柱20的设置数量、宽度、密度、孔隙深度或支撑柱高度经权重计算后,让中央支撑区段101反馈的支撑力小于侧边支撑区段102,并能够微调出适配于不同使用者的支撑力,让使用者枕躺时,睡枕100能够因不同的支撑力而让睡枕100产生不同程度的下陷,产生类似包覆头部的功能,稳定提供支撑。

54.例如,当使用者睡姿为侧睡,且头部位于侧边支撑区段102上方时,侧边支撑区段102具有较大的支撑力,而让睡枕100的厚度下陷较少而不至于压迫手臂,且侧边支撑区段102与中央支撑区段101不若一般侧睡枕具有较高的斜率,使后脑不会往中央支撑区段101滑落,也不会让使用者颈部不自觉施力后仰。

55.另外,当使用者由侧睡翻身为仰睡时,头部的自然偏转,可让颈部及后脑以类似滚动的方式自然移动到中央支撑区101上方,得到中央支撑区段101适度的支撑,不需要将头部抬起后再移动位置,也不会因为凹陷而产生类似滑落的情形。

56.又如,当使用者侧睡在如图所示的中央支撑区段101时,因肩膀将颈椎垫高后所需的支撑力较小,因此中央支撑区段101仍然能够适度支撑于颈椎,克服市售侧睡枕中央凹陷容易让头部滑落,而造成颈部需施力后仰无法真正放松的问题。

57.特别是由于中央支撑区段101和侧边支撑区段102并不若传统睡枕是利用高低落差来提供不同的支撑力,使得中央支撑区段101和侧边支撑区段102之间不会产生较高的坡度,当使用者仰睡在中央支撑区段101而翻身为侧睡时,可以让头部侧边自然地偏转而睡衬在侧边支撑区段102上方,不需要施力将头部抬高后移动到侧边支撑区段102,如此一来,就不会造成睡眠干扰甚至中断的情形。

58.实施时,前述设置在上层垫片40上方的外表层50可一体成型地设置在上层垫片40的表面,或者是分开制造后再与上层垫片40上下叠合。另外,该外表层50可为弧曲度设计,让睡枕100从两侧来看,其前侧区段凸起贴合于后颈部,中间区段相对下凹贴合于后脑,适合使用偏软床垫及/或身体肩宽较窄的使用者。

59.如图5、图6所示,该睡枕100进一步包含一叠靠在上层垫片40前方的辅助垫片60,该辅助垫片60两侧的顶面或底面设有多数平行排列的剖沟11,使辅助垫片60相对于睡枕100两侧形成一肩部支撑区段61,且该辅助垫片60的多数剖沟11与上层垫片40两侧的多数剖沟11相对位,如此让辅助垫片60的肩部支撑区段61提供与上层垫片40两侧相同的支撑力,而辅助垫片60的中央形成一对应衬垫于人体颈椎的颈部支撑区段62,让使用者枕躺时对后颈部提供适度地支撑。

60.此外,为了加强睡枕100包覆支撑头部的效果,实施时如图6至图8所示,该睡枕100的外表层50能够设计成二侧边支撑区段102顶面朝向中央支撑区段101呈倾斜降低状,形成两侧厚度较高,中央厚度较低的结构,让使用者枕躺时产生较为包覆支撑头部的功效,适合使用偏硬床垫及/或身体肩宽较宽的使用者。

61.如图7、图8所示,该下层垫片30及/或外表层50也可制成两侧厚度较高,中央厚度较低,即便上层垫片40呈平坦片状,在与外表层50或下层垫片30叠合后,依旧能够形成侧边支撑区段102的厚度大于中央支撑区段101的结构。

62.该中央支撑区段101与侧边支撑区段102的多个透气孔隙10,能够在睡枕100上以纵向平行设置,或横向平行设置,或呈点阵状排列,图示中都以纵向设置为例,且纵向透气孔隙10的前侧及/或后侧分别贯穿于睡枕100厚度,当使用者枕躺于睡枕100时,各支撑区段提供一支撑力,同时压缩多数透气孔隙10,每一透气孔隙10内部的空气经过压缩而产生风洞效应从睡枕100前侧及/或后侧排出,达到透气通风,降低闷热感的功效,且各层垫片、外表层可分别为记忆棉、乳胶、海绵或具有备长炭成份等材质。

63.以上说明对本发明而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下,可作出许多修改、变化或等效,但都将落入本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1