烹饪设备的制作方法

本说明书涉及烹饪设备,更详细而言,涉及一种包括分离型盖和本体且内锅通过感应加热而被加热的烹饪设备。

背景技术:

1、通常,被称为电饭锅(rice cooker或cooker)的烹饪设备是加热盛装于内部容器的食物的装置。内部容器被称为内锅,其容纳于在烹饪设备的本体内部形成的内锅容纳空间。在内锅容纳于内锅容纳空间且内锅容纳空间被盖密闭的状态下向内锅供应热能,从而盛装于内锅的食物被加热。近年来,利用感应加热向内锅供应热能的烹饪设备得到广泛普及。

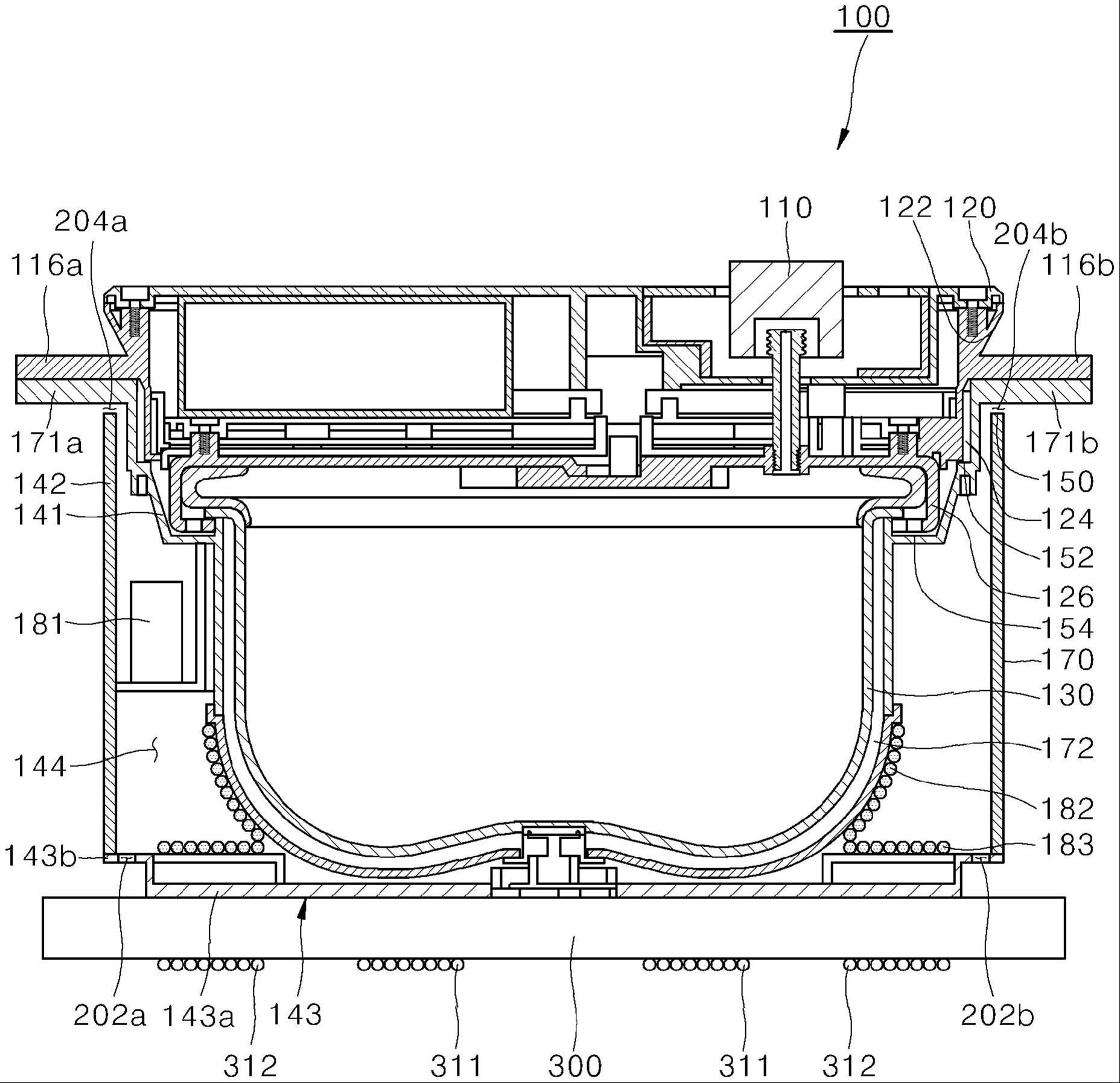

2、图1是现有技术的烹饪设备的剖视图。

3、参照图1,现有技术的烹饪设备1包括盖120、内锅130以及本体170。

4、盖120与本体170结合,从而密闭形成在本体170内部的内锅容纳空间172。在盖120的上部面配置有压力锥110。压力锥110起到在盖120与本体170结合而内锅容纳空间172密闭的状态下,对盛装于内锅130的食物执行烹饪时恒定地保持内锅130内部的压力的作用。

5、内锅130是用于储藏要烹饪的食物或已烹饪的食物的容器。内锅130容纳于在本体170形成的内锅容纳空间172。

6、本体170是内部为空的圆筒形且一面开放。在形成于本体170的内锅容纳空间172中容纳内锅130。在本体170的开放的一面结合有盖120,从而密闭内锅容纳空间172。

7、如图1所示,本体170包括:内部壳体141,形成内锅容纳空间172;外部壳体142,形成本体170的外部面;以及底部壳体143,形成本体170的底面。

8、在由内部壳体141、外部壳体142以及底部壳体143的结合而形成的密闭的内部空间144分别配置有电子装置181、加热线圈182以及电力传输线圈183。

9、电子装置181是由通过外部电源或电力传输线圈183供应的电力驱动的装置。

10、若高频电流供应到加热线圈182,则在加热线圈182产生磁场。若由在加热线圈182产生的磁场而在内锅130感应出涡流,则由于内锅130的电阻成分、涡流损失以及滞后损失,在内锅130产生焦耳热。由此,内锅130被加热。

11、电力传输线圈183从感应加热装置(未图示)的工作线圈接收电力。在电力传输线圈183感应的电流供应到与电力传输线圈183电连接的加热线圈182,从而能够实现基于加热线圈182的内锅130的加热。

12、若电流供应到加热线圈182而内锅130被加热,则在内锅130产生的热能传递到本体170。因此,本体170的温度上升。

13、如图1所示,若内锅130被加热,则与内锅130相邻的内部壳体141的温度相对高于外部壳体142或底部壳体143的温度。由此,在由内部壳体141、外部壳体142以及底部壳体143的结合而形成的密闭的内部空间144中,内部壳体141周边的温度变高,从而内部壳体141周边的空气上升(aa)。

14、另一方面,在内部空间144中,外部壳体142周边的温度相对低于内部壳体141周边的温度。由此,朝外部壳体142方向流动的空气(bb)在外部壳体142周边下降(cc)。在外部壳体142周边下降的空气再次朝内部壳体141方向流动(dd)。

15、最终,随着内锅130被加热,在本体170的密闭的内部空间144中,高温的空气如箭头aa、bb、cc、dd所示那样循环。但是,由于在密闭的内部空间144中未配置用于冷却的额外的构成要素(例如,散热板或风扇),因此在内锅130被加热期间,内部空间144的温度保持较高。

16、如上所述,在内锅130被加热期间,由于在内部空间144内部循环的高温的空气,配置于内部空间144的电子装置181的温度上升。由此,电子装置181的故障发生可能性增加。

17、另外,在内锅130被加热期间,若因在内部空间144内部循环的高温的空气而内部空间144的温度保持较高,则用户的身体一部分与外部壳体142接触时用户被烫伤的可能性增加。

18、另一方面,专利文献1(日本授权专利第3006588号)公开了一种具有在结束烹饪之后冷却饭的功能的电饭锅。图2是专利文献1中公开的电饭锅的剖视图。

19、在图2中,电饭锅包括本体21和与本体21铰链结合的盖22。在本体21的内锅容纳空间容纳有内锅3。内锅3由工作线圈25加热。

20、在本体21的内部空间24分别配置有冷却风扇34和送风风扇32。

21、若冷却风扇34驱动,则外部的空气通过吸气口35流入到内部空间24,流入的空气对配置于内部空间24的功率晶体管和整流用二极管桥进行冷却。

22、另外,在专利文献1中,若盛装于内锅23的食物的烹饪结束,则送风风扇32驱动。因送风风扇32驱动而生成的风w流入由管道30和环形通道31形成的送风通道p。流入到送风通道p的风w流入形成在内锅23和本体21之间的环形间隙c,从而对内锅23进行冷却。

23、根据专利文献1,用于冷却本体21的内部空间24的复数个构成要素,例如冷却风扇34、送风风扇32、管道30、环形通道31等需要配置于内部空间24。由此,电饭锅的内部空间24的结构变得复杂且电饭锅的制造成本增加。

24、另外,存在由于冷却风扇34或送风风扇32的驱动而产生噪音的问题。

25、另外,在专利文献1中,并没有明确地公开在冷却功率晶体管、整流用二极管桥或内锅23之后生成的高温的空气排出到本体21的外部的结构。

26、此外,如图2所示,由于内部空间24的复杂的结构和形状,导致在内部空间24中的空气的流动变得不顺畅,因此很难实现对内部空间24的有效的冷却。

27、在专利文献2(韩国公开专利公告第2000-0051156号)中公开了具有散热结构的电饭锅。图3是专利文献2中公开的电饭锅的剖视图。

28、图3中,在电饭锅的本体内部配置有高发热元件诸如控制基板部41、开关元件42以及电容43。为了冷却这种高发热元件,在本体内部配置有散热器51和送风风扇52。

29、若送风风扇52驱动,则从外部流入的冷空气流入到本体内部,流入的空气借助空气引导件53和引导分隔壁55朝散热器51方向移动而冷却散热器51。通过散热器51被加热的空气通过排气口54排出到本体外部。

30、根据专利文献2,用于冷却本体内部的复数个构成要素,例如散热器51、送风风扇52、空气引导件53、引导分隔壁55等需要配置于本体内部空间。由此,本体内部的结构变得复杂且电饭锅的制造成本增加。

31、另外,存在由于送风风扇52的驱动而产生噪音的问题。

32、另外,如图3所示,由于本体内部空间的复杂的结构和形状,导致在本体内部的空气的流动变得不顺畅,因此很难实现对复数个高发热元件的有效的冷却。

技术实现思路

1、发明所要解决的问题

2、本说明书的目的在于,提供一种烹饪设备,其在容纳于本体的内锅被加热时能够通过自然对流有效地降低本体内部空间的温度而无需用于冷却的额外的构成要素。

3、另外,本说明书的目的在于,提供一种烹饪设备,其不具有用于冷却的额外的构成要素且通过与现有技术相比简单的结构来实现对本体内部空间的冷却,从而简化了制造工序且制造成本降低,并且能够增加内锅的尺寸。

4、另外,本说明书的目的在于,提供一种烹饪设备,其通过在容纳于本体的内锅被加热时降低本体内部空间的温度来降低容纳于本体内部空间的电子装置的故障发生可能性且提高耐久性。

5、另外,本说明书的目的在于,提供一种烹饪设备,其能够通过在容纳于本体的内锅被加热时降低本体外部面的温度来降低用户的身体一部分与本体的外部面接触时用户被烫伤的可能性。

6、另外,本说明书的目的在于,提供一种在用户的视野中不容易看到用于冷却本体内部空间的结构,从而美感提升的烹饪设备。

7、另外,本说明书的目的在于,提供一种耐污染且便于清洗的烹饪设备。

8、另外,本说明书的目的在于,提供一种以不影响美观的方式配置用于冷却具有圆筒形状的本体内部空间的吸气口和排气口的烹饪设备。

9、另外,本说明书的目的在于,提供一种以不影响具有不区分前后或左右的对称形状的本体的美观的方式配置吸气口和排气口的烹饪设备。

10、另外,本说明书的目的在于,提供一种能够使用户方便地移动或收纳到收纳空间的烹饪设备。

11、另外,本说明书的目的在于,提供一种在感应加热装置中能够无指向性地使用的烹饪设备。

12、另外,本说明书的目的在于,提供一种烹饪设备,其在保持紧凑的尺寸以便于移动或收纳的同时能够对本体内部的储藏空间进行冷却。

13、本说明书的目的不限于以上提及的目的,未提及的本说明书的其他目的和优点可以通过以下记载的本说明书的实施例变得更加清楚。另外,本说明书的目的和优点可以通过权利要求书中记载的复数个构成要素及其组合来实现。

14、解决问题的技术方案

15、本说明书一实施例的烹饪设备可以包括:内锅;本体,形成用于容纳所述内锅的内锅容纳空间;以及盖,与所述本体的一面结合,以密闭所述内锅容纳空间。

16、在本说明书的一实施例中,所述本体可以包括:本体把手,配置在所述本体的一侧;吸气口,形成在所述本体的一侧,使空气流入所述本体的内部空间;以及排气口,形成在与所述本体把手对应的位置,将流入到所述内部空间的空气排出到外部。

17、本说明书一实施例的烹饪设备包括形成在底部壳体的吸气口和形成在外部壳体的排气口,而不包括用于降低由本体的内部壳体、外部壳体以及底部壳体形成的密闭的内部空间的温度的额外的构成要素(例如,散热板或风扇)。经由吸气口流入的外部空气吸收本体内部空间的热能并通过排气口排出。

18、在本说明书的一实施例中,所述吸气口可以形成在所述本体的底部壳体的一侧。

19、在本说明书的一实施例中,所述底部壳体包括:第一底面部,形成所述本体的底面;以及第二底面部,以与所述第一底面部呈台阶的方式形成。所述吸气口可以形成于所述第二底面部。

20、在本说明书的一实施例中,在所述本体把手的下部面可以形成有引导部,所述引导部配置成面向所述排气口且与所述排气口的端部隔开预设定的间隔。

21、在本说明书的一实施例中,所述引导部的端部和所述排气口的端部之间的距离可以小于所述本体把手的侧面部的长度的1/2。

22、在本说明书的一实施例中,经由所述排气口排出的空气可以通过所述引导部的端部和所述排气口的端部之间向着朝所述本体把手的侧面部的方向流动。

23、在本说明书的一实施例中,所述引导部可以包括分别具有弧(arc)形状的第一引导部和第二引导部。所述第一引导部的一端和所述第二引导部的一端可以彼此连接。

24、在本说明书的一实施例中,所述第一引导部和所述第二引导部的连接点与所述排气口的端部之间的距离可以小于所述第一引导部的另一端和所述排气口的端部之间的距离或所述第二引导部的另一端和所述排气口的端部之间的距离。

25、在本说明书的一实施例中,所述本体把手可以由非金属材料形成。

26、在本说明书的一实施例中,在所述盖的上部可以结合有盖罩。所述盖罩可以由金属材料形成。

27、在本说明书的一实施例中,所述本体的下部面可以由非金属材料形成。

28、在本说明书的一实施例中,所述本体的外部面可以由金属材料形成。

29、在本说明书的一实施例中,所述内锅可以通过从外部装置无线供应的电力而被加热。

30、在本说明书的一实施例中,在所述盖的一侧可以配置有盖把手。

31、在本说明书的一实施例中,所述本体可以形成为圆筒形状。

32、在本说明书的一实施例中,在所述本体放置于感应加热装置的上部的状态下,所述内锅可以与所述本体的外部面所朝的方向无关地被所述感应加热装置加热。

33、另外,本说明书另一实施例的烹饪设备可以包括:内锅,通过从外部装置无线供应的电力而被加热;本体,形成内锅容纳空间;以及盖,与所述本体的一面结合,以密闭所述内锅容纳空间。

34、在本说明书的一实施例中,所述本体可以包括:内部壳体,形成所述内锅容纳空间;外部壳体,形成所述本体的外部面;底部壳体,形成所述本体的底面;吸气口,形成于所述底部壳体,与由所述内部壳体、所述外部壳体以及所述底部壳体形成的内部空间连通;以及排气口,形成于所述外部壳体,与所述内部空间连通。

35、在本说明书的一实施例中,所述底部壳体可以包括:第一底面部,形成所述本体的底面;以及第二底面部,以与所述第一底面部呈台阶的方式形成。所述吸气口可以形成于所述第二底面部。

36、在本说明书的一实施例中,所述本体还可以包括配置在所述本体的上部端部的本体把手。所述排气口可以形成在与所述本体把手的位置对应的位置。

37、在本说明书的一实施例中,在所述本体把手的下部面可以形成有引导部,所述引导部配置成面向所述排气口且与所述排气口的端部隔开预设定的间隔。

38、在本说明书的一实施例中,所述引导部的端部和所述排气口的端部之间的距离可以小于所述本体把手的侧面部的长度的1/2。

39、在本说明书的一实施例中,经由所述排气口排出的空气可以通过所述引导部的端部和所述排气口的端部之间向着朝所述本体把手的侧面部的方向流动。

40、在本说明书的一实施例中,所述引导部可以包括分别具有弧(arc)形状的第一引导部和第二引导部。所述第一引导部的一端和所述第二引导部的一端可以彼此连接。

41、在本说明书的一实施例中,所述第一引导部和所述第二引导部的连接点与所述排气口的端部之间的距离可以小于所述第一引导部的另一端和所述排气口的端部之间的距离或所述第二引导部的另一端和所述排气口的端部之间的距离。

42、在本说明书的一实施例中,所述本体把手可以由非金属材料形成。

43、在本说明书的一实施例中,在所述盖的上部可以结合有盖罩。所述盖罩可以由金属材料形成。

44、在本说明书的一实施例中,所述底部壳体可以由非金属材料形成。

45、在本说明书的一实施例中,在所述盖的一侧可以配置有盖把手。

46、在本说明书的一实施例中,所述本体可以形成为圆筒形状。

47、在本说明书的一实施例中,在所述本体放置于感应加热装置的上部的状态下,所述内锅可以与所述本体的外部面所朝的方向无关地被所述感应加热装置加热。

48、发明效果

49、根据本说明书的一实施例,在容纳于烹饪设备的本体的内锅被加热时,流入吸气口的空气通过自然对流方式经由排气口排出,从而实现对本体内部空间的冷却。如上所述,在本说明书一实施例的烹饪设备中,可以通过自然对流方式更有效地降低本体内部空间的温度,而不包括用于冷却的额外的构成要素诸如送风风扇或空气引导件。因此,省略了诸如送风风扇或空气引导件的构成要素,通过与现有技术相比简单的结构来实现对本体内部空间的冷却,从而简化了烹饪设备的制造工序且制造成本降低,并且能够增加内锅的尺寸。

50、尤其,即使不利用送风风扇将外部空气强制流入本体内部空间,也通过自然对流方式实现冷却,因此在烹饪设备的驱动过程中不会发生由送风风扇的驱动引起的噪音。

51、另外,根据本说明书的一实施例,在容纳于烹饪设备的本体的内锅被加热时,实现对配置于本体内部空间的电子装置的冷却。因此,容纳于本体内部空间的电子装置的故障发生可能性降低,从而提高烹饪设备的耐久性。

52、另外,根据本说明书的一实施例,在容纳于烹饪设备的本体的内锅被加热时,本体内部空间的温度降低,因此本体的外部面的温度也降低。因此,在使用烹饪设备的过程中,当发生用户的身体一部分与本体的外部面接触的状况时,可以降低用户被烫伤的可能性。

53、另外,在本说明书的一实施例中,由于用于冷却本体内部空间的吸气口和排气口在使用烹饪设备的过程中不容易暴露于用户的视野中,因此烹饪设备的美感提升。

54、另外,在本说明书的一实施例中,烹饪设备的本体的外部面可以由金属材料形成。另外,与本体完全分离的盖的上部面也可以由金属材料形成。由此,烹饪设备耐污染,并且用户可以方便地清洗烹饪设备。

55、另外,在本说明书的一实施例中,烹饪设备的本体具有圆筒形状,除把手以外,没有其他构成要素配置于本体的外部面,因此与现有的烹饪设备相比具有更提升的美感。如上所述,为了冷却以圆筒形状形成的本体内部空间,配置有吸气口和排气口。在本说明书的一实施例中,吸气口和排气口分别配置在用户不容易看到的位置,因此在烹饪设备的冷却性能提高的同时,烹饪设备的美感也不会降低。

56、另外,在本说明书的一实施例中,烹饪设备具有没有前后或左右的区分的对称形状,因此与现有的烹饪设备相比,具有更提升的美感。如上所述,为了冷却以对称形状形成的本体内部空间,配置有吸气口和排气口。在本说明书的一实施例中,吸气口和排气口分别配置在用户不容易看到的位置,因此在烹饪设备的冷却性能提高的同时,烹饪设备的美感也不会降低。

57、另一方面,现有技术的烹饪设备通过连接于插座的电缆有线接收电力,因此放置于固定的位置而不收纳于收纳空间,并且不会被用户经常移动。但是,本说明书一实施例的烹饪设备可以通过感应加热装置无线接收电力。因此,用户可以在烹饪时从收纳空间引出烹饪设备并放置于感应加热装置,若烹饪完成,则可以将烹饪设备收纳到收纳空间。根据本说明书的一实施例,用户可以利用本体把手和盖把手容易地抬起本体或盖,因此用户能够方便地移动烹饪设备,并且烹饪设备的收纳变得简单。

58、另外,在本说明书一实施例的烹饪设备从感应加热装置接收电力时,电力通过与感应加热装置接触的本体的下部面供应到烹饪设备内部。因此,为了使电力均匀地传递到烹饪设备内部,有利的是本体的下部面的形状为圆形。另外,由于本体的下部面形成为圆形,因此在烹饪设备放置于感应加热装置上部时与烹饪设备所朝的方向无关地电力可以均匀地传递到烹饪设备内部。根据本说明书的一实施例,烹饪设备的下部面形成为圆形,因此烹饪设备可以在感应加热装置上无指向性地使用。

59、另一方面,在烹饪设备的驱动过程中,需要对本体内部的储藏空间进行冷却。如果烹饪设备的尺寸没有限制,则本体内部的储藏空间的尺寸形成为更大,在储藏空间内部可以设置有供用于冷却的冷却装置诸如送风风扇或空气引导件配置的空间。但是,本说明书一实施例的烹饪设备从感应加热装置接收电力,因此烹饪设备的尺寸根据感应加热装置的尺寸和加热区域的尺寸而受到限制。另外,与现有的烹饪设备不同地,本说明书一实施例的烹饪设备频繁地移动和收纳,因此烹饪设备优选具有紧凑的尺寸,以能够使用户容易地移动和收纳烹饪设备。因此,烹饪设备的尺寸限制在规定尺寸以下。另外,即使烹饪设备的尺寸限制在规定尺寸以下,也不应减小本体内部的内锅容纳空间的尺寸。因此,若烹饪设备的尺寸受到限制,则不可能在本体内部的储藏空间配置冷却装置诸如送风风扇或空气引导件。根据本说明书的一实施例,在烹饪设备的尺寸限制为规定尺寸的状态下,也能够实现对本体内部的储藏空间的冷却,而无需冷却装置诸如送风风扇或空气引导件。因此,烹饪设备的整体尺寸变得紧凑,防止由冷却装置的配置导致的内锅容纳空间的尺寸减小。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!